宋代繪畫在壽山石薄意雕刻中的應(yīng)用

范康純

我國傳統(tǒng)文化藝術(shù)源遠(yuǎn)流長,有著不同的藝術(shù)類型,并建立了各自的美學(xué)系統(tǒng)。宋畫與雕刻藝術(shù)都是其中的杰出代表,這兩個藝術(shù)類型是傳統(tǒng)東方藝術(shù)的集中體現(xiàn),而且二者還有很多可以互相學(xué)習(xí)借鑒的地方。壽山石雕和宋畫有著很多異曲同工的地方。而身為一名雕刻師,如果希望提高自身的雕刻水平與審美能力,提高作品的造型水準(zhǔn),就很有必要從宋畫中學(xué)習(xí)和提取靈感,從而樹立獨樹一幟的風(fēng)格,達(dá)到更高的藝術(shù)美學(xué)價值。

壽山石雕刻是自然美和工藝美的融合。雕刻者首先要研究壽山石的原石形狀,然后對其進(jìn)行塑形、雕刻和加工。壽山石雕的歷史跨越了1500多年,該工藝在元、明、清三代不斷發(fā)展。壽山石雕作品的形式和內(nèi)容各不相同,使用的技術(shù)也各不相同,但所有作品都是技術(shù)和美學(xué)的融合。壽山石雕是一種獨特的藝術(shù)品,雕刻技術(shù)和美學(xué)以一種微妙的方式結(jié)合在一起,展現(xiàn)出獨特的美學(xué)價值。因此,探討宋代繪畫在壽山石薄意雕刻中的應(yīng)用具有實用價值。

一、宋代繪畫與壽山石雕刻的關(guān)系

在壽山石的創(chuàng)作技法中,“薄意”技法是不同材料雕刻技法相互作用的結(jié)果,是最接近詩、書、畫三意的技法,或者說“薄意”是這三意互動的結(jié)果,也可以說,“薄意”是這三意融合的結(jié)果。因此,許多懂得并擅長“薄意”的人都擅長詩詞、繪畫和書法。

宋代藝術(shù)中的“意”與“象”既是相互矛盾的,也是相互統(tǒng)一的。不管畫家、評論家還是觀賞者,都重新審視了“意”與“象”。“象”是外在的、形象的、具體可視的;“意”是內(nèi)涵的、實質(zhì)的、抽象的、含蓄的。“象”為“意”提供了載體,“意”賦予了“象”靈性。

中華傳統(tǒng)文化源遠(yuǎn)流長,宋畫是一種可以從視覺上看到和感受到的藝術(shù)形式,是一種容易被公眾喜愛的題材。在壽山石雕的發(fā)展過程中,將宋畫技法和色彩相融合,使壽山石雕的制作有了飛躍性的發(fā)展,為雕刻藝術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件,使雕刻藝術(shù)被更多的人了解,進(jìn)一步擴大了壽山石雕刻的影響力。更重要的是,宋畫的不同技法具有非常豐富的內(nèi)涵,顯示了宋畫的特殊魅力和文化特性,同時也展現(xiàn)了中華民族的文化底蘊。

好的壽山石呈晶體狀,光滑圓潤,色彩豐富、鮮艷,色線清晰明了。由于其硬度低,容易切割,為雕刻者提供了極大的便利。宋畫的構(gòu)圖、造型、氣氛營造等技術(shù)都可以用在石雕中,以彌補石頭的不足,營造出特殊的氣氛。由于壽山石色彩豐富,所以雕刻者應(yīng)注意掌握技術(shù),以刀代筆,形成豐富的變化。

宋代繪畫和壽山石雕刻都是中國文化的審美表達(dá),在造型設(shè)計、內(nèi)容、風(fēng)格和形象表達(dá)方面有很多相似之處。 只有認(rèn)識到壽山石雕和宋代繪畫的相似之處,才能在實踐層面充分發(fā)揮。

在藝術(shù)形式領(lǐng)域,宋畫和壽山石雕都主張主次分明。一般來說,在藝術(shù)作品的形成過程中往往有一個主題,同時運用其他藝術(shù)形式起輔助作用,這樣就可以達(dá)到一目了然的藝術(shù)效果,使整體結(jié)構(gòu)和諧,表達(dá)形式有序。在宋畫和壽山石雕刻中,結(jié)構(gòu)在形象和藝術(shù)設(shè)計方面都非常重要,賦予形象以形式既是一項基本任務(wù),也是藝術(shù)的生命活動。通過對主要和次要元素的關(guān)注、合理的構(gòu)圖以及對不同元素之間相互關(guān)系的精心安排,可以達(dá)到嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃囆g(shù)效果。在結(jié)構(gòu)上,宋畫講究疏密、遠(yuǎn)近、動靜、大小的對比,好的作品更是主次分明,達(dá)到對比的和諧,這種機制也被廣泛用于壽山石的雕刻中。壽山石有圓雕和薄意雕等多種形式,但所有形式的原理是相通的,只是圓雕的形式是用在三維視圖中,而薄意雕形式是用在平面視圖中。

從古至今,雕刻師都喜歡把山水雕進(jìn)石頭里,雕刻家一方面創(chuàng)作具有靈性的作品,另一方面在山水雕刻中尋找精神支柱,把情感和“詩意”融入山水中。

在今天的石雕市場上,壽山石雕越來越受歡迎,壽山石雕已經(jīng)從具有功利性功能演變?yōu)榫哂行蕾p和收藏功能。如何提升壽山石雕的檔次,是很多雕刻家面臨的問題。要想創(chuàng)作出好的雕刻作品,雕刻學(xué)工要掌握宋畫的技法,如筆墨、構(gòu)圖、造型等,并理解和結(jié)合宋畫的表現(xiàn)意義。事實上,壽山石雕中的技法各有不同,但正是這些差別可以利用,從而給壽山石雕的發(fā)展帶來了機會。

二、壽山石的薄意雕刻

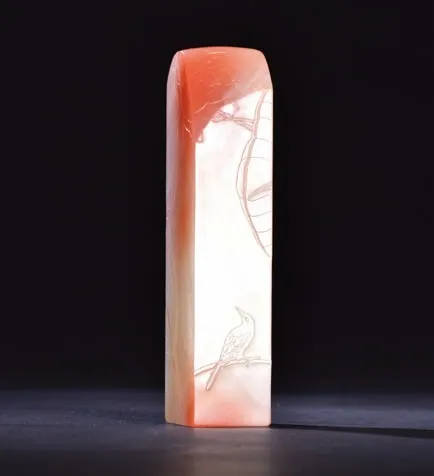

薄意是壽山石雕刻的專有名詞,也是壽山石特有的雕刻技法,由于其雕塑面比較薄而且具有一定的畫意,創(chuàng)作講究中國畫理、筆韻墨趣,所以得名。書法藝術(shù)家潘主蘭先生曾講過:“薄意者,技在薄而藝在意。說其薄,亦非愈薄愈佳,因不能如紙之薄也;而說其意,則自以刀筆寫意為尚,既簡而洗脫,又饒有神韻者為佳,亦耐人品味而有其境者。”薄意雕刻是在保留石材原始狀態(tài)的前提下,將畫面布局之外的部分輕微剔除,留下的畫面微微隆起,既蘊含浮雕的立體感,又飽含中國畫的意境和構(gòu)圖。

壽山石雕刻是一門精深的藝術(shù),壽山石也是大自然千萬年衍生的事物。美麗的石頭會唱歌,喜愛壽山石的著名歌唱家朱逢博說:“每一塊石頭都是一首凝固的歌。”珍惜這大自然的饋贈,將名貴的石材雕刻成充滿韻味的作品是每一位雕刻家一直追求的事情。優(yōu)秀的薄意雕刻作品能將宋畫之美融入作品中,使作品既有宋畫的韻味也有詩意的意境,兩者缺一不可。佳石與巧工二美俱全的作品,往往令人愛不釋手。“心目既蕩,嗜好為移”,薄意作品不但有詩有韻,而且還有感情。石頭本沒有感情,但是融入人的感情,就進(jìn)入物我皆忘、如詩如歌一般的美妙境界。

薄意雕刻的技法由明朝后期出現(xiàn)的壽山石雕“陰刻”技法變化而來,由于這種方法沒有特色、畫面單一、手法粗糙,很長一段時間里并不被人們所重視。直到明末清初時,福州壽山石雕西門派藝人林清卿將中國畫的畫理、意蘊與壽山石薄意雕刻技法相融合,以刀代筆,方寸之間,以小見大,這才有我們今天看到的薄意雕刻技法。又因為薄意雕刻講究意境美,刻層薄,雕刻的題材符合文人墨客的審美追求和趣味,原石又多采用珍貴的品種,這才使得薄意雕刻技法能夠得到巨大的發(fā)展。像田黃這樣稀有珍貴的壽山石,在產(chǎn)生鮮艷的色彩和透明度的過程中,不可避免地會出現(xiàn)裂紋、沙粒、石紋和一些污染物,這就需要進(jìn)行獨特的加工,為薄意雕刻技術(shù)創(chuàng)造了很大的應(yīng)用空間。

薄意雕刻的藝術(shù)特點主要源于其特殊的雕刻手法,一般用珍貴的田黃石和凍石品種,需要雕刻家根據(jù)石材的缺陷進(jìn)行雕刻,講究刀法自然純熟,運刀流暢,精工細(xì)雕,雕刻家本人需有較高的文學(xué)素養(yǎng),有扎實的中國畫和中國詩詞的文學(xué)知識。高超的薄意雕刻作品往往能融詩、詞、畫于佳石中,雕刻的壽山石布局典雅,疏密虛實得當(dāng),刀法自然,意境高雅,極富韻味。

事實上,薄意雕刻的構(gòu)圖和安排強調(diào)節(jié)奏和氣氛,創(chuàng)造了一種精致而優(yōu)雅的氛圍。因此,必須使用各種題材,如人物、魚蟲、花鳥、山水等,創(chuàng)作與繪畫密切相關(guān)的雕刻作品。薄意壽山石雕成功地將宋代繪畫的原理融入雕刻中,反映了一種人性化的藝術(shù)風(fēng)格,并明顯與傳統(tǒng)工藝有所不同。

三、宋代繪畫在壽山石薄意雕刻中的應(yīng)用

壽山石的種類多樣,色彩豐富。壽山石的色彩和紋路與宋畫是相通的。如壽山石雕中經(jīng)常出現(xiàn)的 “俏色”技法,其實可以與花鳥畫的色彩技法融為一體。皴法也是宋代繪畫中的一種藝術(shù)表現(xiàn)手法,可以用來表示山石紋路的變化。在壽山石雕中,雕刻家需要根據(jù)石頭紋路的不同來設(shè)計不同的圖案,為表現(xiàn)作品主題提供更大的空間。

《不期而遇》 范康純/作

《浮生》 范康純/作

首先,設(shè)計構(gòu)圖是創(chuàng)意的第一步。無論畫家還是雕刻設(shè)計師,都應(yīng)該學(xué)會抓住實物形態(tài),采用藝術(shù)性的創(chuàng)意,將真實面貌體現(xiàn)在藝術(shù)作品之中,實現(xiàn)“高于日常生活”的目的。在造型、結(jié)構(gòu)上,壽山石借鑒吸收了國畫中山水畫的散點透視方式,使整體畫面更具有層次感和縱深感。而為了達(dá)到這一目的,藝術(shù)家就必須對線條有更全面的認(rèn)識和運用。宋畫的水墨、線可以表達(dá)山川江河、花草樹木、動物人物等,但對雕刻藝術(shù)來說,所有形體都要用刀法進(jìn)行刻畫,唯有用刀熟練,才能深入淺出地刻劃出流暢、靈動的線條,在創(chuàng)作中更加游刃有余。

宋畫藝術(shù)更強調(diào)對情感的注入,而在許多情形下,壽山石雕藝術(shù)更強調(diào)工藝性,但最好的藝術(shù)作品必然是充滿了作者思維、意境的。所以作為壽山石雕刻者,必須向國畫藝術(shù)家學(xué)習(xí),使雕琢的過程成為情感傳遞的過程,刻劃出有感染力、有溫度的線條,表現(xiàn)出輕、厚、慢、急、頓、挫,從而突破玉石本身所存在的局限,并以此提升藝術(shù)作品的感染力。

其次,壽山石雕也是對宋畫的構(gòu)圖和表現(xiàn)的研究。宋畫有著深厚的思想文化底蘊,反映了中華民族傳統(tǒng)的哲學(xué)和文化美學(xué),強調(diào)觀察和感悟,強調(diào)思想和形象的主客觀完整性。壽山石雕研究應(yīng)盡量避免輕浮的設(shè)計,厚積薄發(fā),產(chǎn)品設(shè)計要表現(xiàn)出傳統(tǒng)的思想文化之美,造型藝術(shù)作品不應(yīng)過分要求相同,要找到“異中求妙”的精彩,給觀者更好的審美體驗。

最后,壽山石雕藝術(shù)在宋畫的描繪和 “寫實”與“寫意”手法的運用上有很多值得學(xué)習(xí)的地方。這樣一來,作品的藝術(shù)表現(xiàn)力變得更加生動、自然,讓觀者產(chǎn)生聯(lián)想和想象,從而在意想不到的地方實現(xiàn)了“虛”,達(dá)到了更高的藝術(shù)和審美高度。它不僅可以表現(xiàn)雕刻者的雕刻技巧和產(chǎn)品設(shè)計理念,還可以表達(dá)藝術(shù)趣味。

事實上,薄意審美就是不斷地追求一種更自然或朦朧的美。就美感而言,壽山石雕刻家在這些方面都有一定程度的探索,這與意境的探索基本一致。壽山石本身具有一種自然的美感,結(jié)合了溫潤的質(zhì)地和生動灑脫的氣息。而薄意這種藝術(shù)形式讓石頭盡可能地體現(xiàn)了縹緲之美,在雕刻中使用薄意雕刻可以充分體現(xiàn)石頭的顏色和質(zhì)地,化瑕疵為巧,使作品展現(xiàn)超越自然的美。

總而言之,薄意雕刻屬于壽山石雕刻的高境界,一件能夠很好地將宋代繪畫融入壽山石雕的作品,可以體現(xiàn)出雕刻工匠深厚的雕刻技藝與功底。這不僅要求雕刻家要對書法、國畫以及篆刻等方面有所了解,而且要求他們在這些方面具有良好的修養(yǎng)及超高造詣。因此,壽山石雕刻者要想了解薄意的特征,進(jìn)而掌握這種雕刻技法的真諦,就要在不斷的學(xué)習(xí)中傳承和發(fā)揚。與此同時,雕刻家還必須結(jié)合實際情況提高審美意識,將個人思維融入作品中,展示出作品的藝術(shù)性。通過這種方式真正促進(jìn)壽山石雕藝術(shù)獲得更大發(fā)展。

職業(yè)教育也是培養(yǎng)壽山石薄意石雕人才的重要途徑之一。因此,行業(yè)內(nèi)也可以通過與大專院校的聯(lián)合,積極地舉辦有關(guān)壽山石薄意雕刻技藝的學(xué)術(shù)課程班,與壽山石薄意名家、雕刻工作室聯(lián)合,通過選派優(yōu)秀的學(xué)員到工作坊里去實踐學(xué)習(xí)、積累經(jīng)驗,在實踐中進(jìn)一步掌握薄意雕刻的基本工藝技巧,最后將薄意雕刻作為我國傳統(tǒng)文化藝術(shù)寶庫中的一個門類發(fā)揚光大。

四、結(jié)語

總而言之,壽山石雕作品本身就有巨大的吸引力,人們愿意為精美的壽山石雕作品一擲千金。優(yōu)秀的雕刻家采用了許多宋代繪畫的技法,使雕刻和繪畫融為一體,相互借鑒,相互成就。運用宋代繪畫的技巧來創(chuàng)作壽山石雕,并靈活運用薄意雕刻技法,使作品具有文人氣息。這些作品不僅展示了中國古代繪畫,特別是宋代繪畫的美感,也體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)石雕的文化意義。 同時,繪畫的藝術(shù)魅力和筆墨精神也給原本傳統(tǒng)的石雕帶來了生機和活力。