中國附郭縣制度的兩種特殊形態

趙逸才

由于附郭縣與當今中國市縣同城(有縣無城)、市縣同名等現象密切相關,甚至關系到人們的籍貫、行政辦事等事宜,也引起了大眾的討論。然而,對“附郭縣”“首縣”“市縣同城”“市縣同名”概念的理解偏差和誤用、混用現象仍較多存在。本文通過梳理附郭縣的相關文獻記載,嘗試在客觀厘定附郭縣概念的基礎上,著重闡釋中國古代附郭縣制度中“多附郭縣”與統縣政區下不設附郭縣(無附郭縣)的兩種特殊形態,拋磚引玉,求教方家。

一、附郭縣的含義與記載

附郭縣,也稱倚郭縣,或“(治)郭下縣”,指中國古代統縣政區和高層政區治所所在之縣。與其他縣相比,除本縣治所外,附郭縣的縣城中還設有上級政區治所,這使附郭縣與統縣政區乃至高層政區的聯系更加密切。附郭縣在各縣中一般地位較高。在中國古代的行政區劃體系下,歷代統縣政區和高層政區的治所必然設于某個縣城之中,因此,附郭縣在“郡下統縣”模式確立之初就已產生,并隨著歷代政區層級之演變而發展變化。如果統縣政區或高層政區的治所(城池)跨越了兩個縣的縣境(一治兩縣),此二縣便形成一對雙附郭縣。

圖1 附郭縣模式圖 圖2 雙附郭縣模式圖

合理界定“附郭縣”的概念需明確“縣”是主體,“附郭”是特征。自戰國后,中國的縣在地域上就有了“城”與“縣”的區別。“城”一般指縣的中心,即縣治、縣城,“縣”則指包括縣城以及城外農村地區的整個縣的地域。附郭縣是上級政區(統縣政區或高層政區)的治所所在的縣,并不僅指縣城,也可以說附郭縣是指沒有獨立縣城而將治所附設在上級政區(府、州、郡等)城郭之內的縣,涵蓋整個縣的地域范圍。同理,雙附郭縣也是指被上級政區治所所在的城池跨越的兩個縣的整個縣域范圍。“附郭縣”與“附郭縣縣城”應明確區分。

此外,將“附郭縣”與“首縣”劃等號也不確切。雖然歷代正史地理志、地理總志在記載附郭縣時,一般都將其列于各縣的首位,但也有例外。例如《晉書·地理志》中,揚州領晉安郡(附郭縣侯官)、廬陵郡(附郭縣石陽)、南康郡(附郭縣雩都),侯官、石陽、雩都三縣都未列于郡下各縣的首位。歷史上附郭縣的數目過千,“首縣”大多指高層政區治所所在之附郭縣。趙希鼎曾論及:“凡省會所在地之府所屬之縣曰首縣。府或直隸州所在地所屬之縣曰附郭縣或倚郭縣。直隸廳屬有州縣者為例不多,只奉天之鳳凰廳及四川之敘永廳。縣有京縣,如順天府屬之大興、宛平,奉天府屬之承德縣,皆曰京縣。蓋以北京及盛京所在地故名。”如果高層政區治所下有雙附郭縣,則此兩縣并列為“首縣”,例如:“仁和、錢塘兩首縣獻策,遣兵七百名往發明揚祖墳,承瀛許之,以候補通判吳嵰領其事。”歷史上的附郭縣應有“京縣—首縣—附郭縣”三個層級,“附郭縣”包含但不等于“首縣”。至明清尤其是清代以后,“首縣”的含義有所拓寬,地方志中有時也稱普通的附郭縣為“首縣”。

不論歷代的縣等標準如何變化,附郭縣始終處于較突出的地位,京縣和首縣更是地位顯赫。東漢時期就已明確規定,京縣的等第高于所有縣,例如:洛陽令和京兆尹、右扶風之大縣令的地位高于其他所有縣令,兩晉南北朝時期亦如此。隋初沿襲該制,而后“煬帝以大興、長安、河南、洛陽四縣令并增正五品,諸縣皆以所管閑劇及沖要之處以為等級”,將首都所在的大興、長安以及陪都所在的洛陽、河南皆置于全國諸縣之首。而金代中都的附郭縣宛平、大興為赤縣,等級最高,“在諸京倚郭者為京縣,自京縣而下,以萬戶以上為上,三千戶以上為中,不滿三千為下”。高層政區治所所在的首縣往往等第也很高,自《新唐書·地理志》,正史地理志對各縣的等第一般都有明確說明,不論歷代縣的分等標準如何變化,京縣與首縣的等第都高于普通縣。從歷史經驗看,高層政區治所附近還很可能形成雙附郭縣,一般并列為等第較高的首縣。而歷史上統縣政區下的普通附郭縣,常取縣政區治所所依附之地的等第,依不同時代的劃分標準,與其他各縣差異不大。縣等制度方便了中央政府對地方情況和發展動態的掌握,成為其制定施政方針的重要標準,地方的官員設置、品秩和任用方式皆因縣等而有所別。附郭縣因其良好的區位優勢和較高的等第,常常成為經濟發達、人才輩出之地。

戰國至漢代的傳世文獻一般表明“郭”在城外,多指(套在小城外的)大城、外城,古人的說法都比較一致。還有與“附郭”相似的“郛郭”之說,最早的“郛郭”一詞見于《韓非子·難二第三十七》:“趙簡子圍衛之郛郭,犀楯、犀櫓,立于矢石之所不及,鼓之而士不起。簡子投枹曰:‘烏乎!吾之士數弊也。’”而后,《呂氏春秋》中如是記載此事:“趙簡子攻衛附郭,自將兵。及戰,且遠立,又居于犀蔽屏櫓之下,鼓之而士不起。簡子投桴而嘆曰:‘嗚呼!士之速弊一若此乎。’”顯然,《呂氏春秋》之“附郭”含義等同于“郛郭”。隋煬帝大業十一年(615)曾下詔曰:“而近代戰爭,居人散逸,田疇無伍,郛郭不修,遂使游惰實繁,寇襄未息。今天下平一,海內晏如,宜令人悉城居,田隨近給,使強弱相容,力役兼濟,穿窬無所厝其奸宄,萑蒲不得聚其逋逃。有司具為事條,務令得所。”由上可見,“郛郭”僅指城郭,“郛”非“附”矣,不可混同。《說文》:“郛,郭也。”段注引《公羊傳》:“入其郛”,注曰:“郛,恢郭也,城外大郭也。”所以,“郛郭”都是指大城、外城或城郭之意,并無政區概念。而“附郭”應該是指靠近外城之地,“附郭縣”即外城周圍的縣。“附郭縣”之名是否從“郛郭”演變而來,尚缺少史料支撐。但“附郭縣”“倚郭縣”無疑概括了外城及其周邊的地域范圍,具備了行政區劃層面的含義,而不僅指城郭或城池。

隋唐以前,傳世文獻對“郭”“郛郭”等城郭和“縣”已記載頗多,《南齊書·州郡志》《魏書·地形志》等在一些郡后標出了“治…(縣)”,《隋書·地理志》則在一些縣后標出了“置…(郡)”,但并未直接指出過附郭縣。隋唐以后,自《元和郡縣志》始,地理總志對附郭縣有了明確標識;自《金史·地理志》,正史地理志開始明確指出附郭縣。明清以后,各省通志與府縣方志基本都有關于附郭縣及其沿革的明確記載,且大多記為“附郭”,附郭縣的稱法遂沿用至今。

表1 歷代地理文獻對附郭縣的記載方式

說明:表中的文獻為擇要選錄,明清地方志對附郭縣記載尤多,文獻數量龐大,茲不列舉。

歷代地理文獻對附郭縣有大量記載和考訂,雖說法略有不同,但含義上無異,《輿地紀勝》《明一統志》《大明清類天文分野之書》《肇域志》《讀史方輿紀要》等文獻的記載都包含了上述多種情況。而“附郭縣”作為政區通名,至遲在南宋的詩詞、地理志中已經出現。南宋詩人戴復古《戲呈趙明府》詩云:

堂堂附郭縣,深遠半如村。能共斯民樂,渾忘太守尊。梅花高可折,橫浦撓無渾。欠與詩狂者,清談共一樽。

于此可窺見附郭縣縣令“深遠半如村”的微妙境地。戴復古另有詩題名為“江州德化縣漪嵐堂盡得廬山之勝,醉中作此呈趙明府”,詩云:

不羨君為花縣宰,羨君日坐漪嵐堂。有時酒興兼詩興,無限山光與水光。百姓熙熙知教化,群胥凜凜對風霜。公馀置酒看桃李,醉倒花前客自狂。

趙明府即德化縣縣令,德化縣為江州的附郭縣。另外,南宋中期的地理總志《輿地紀勝》對附郭縣都有“倚郭”“附郭”“郭下(縣)”等明確標識,卷二七《瑞州》出現了“附郭縣”的政區通名:

瑞州,上。高安郡。紹興十三年,賜郡名高安。……皇朝平江南,割清江隸臨江,萬載隸袁州,開寶中。隸江南西道。《圖經》在開寶八年。詔分高安、上高二縣地置新昌縣。太平興國中。郡守莊綽乞以附郭縣名其郡,得旨賜名高安郡。《國朝會要》:在紹興十三年。今領縣三,治高安。寶慶初,以州名犯今御諱,改為瑞州。

而后,“附郭縣”這一政區通名常見于南宋以后的歷代文集、地理志、地方志中,并一直存續到今天。

二、多附郭縣的變遷

據《周書》卷四《明帝紀》記載,即位二年(558)六月“分長安為萬年縣,并治京城”。《太平寰宇記》卷二五載:“萬年縣:在宣陽坊,四十五鄉,六十坊,今七鄉。本漢舊縣也。……《周地圖記》云:‘后周明帝二年分長安、霸城及姚興所置山北三縣地,始于長安城中置萬年縣,理八角街以東,屬京兆尹,取漢舊縣名也。’”這是中國最著名、最長壽的一對雙附郭縣。《長安志》卷一載:“孝武永熙三年自洛遷都長安,號西魏,復置京兆尹。北史曰:‘后周明帝二年六月分長安為萬年縣并居京城,改雍州刺史為牧,京兆郡守為尹。”可見,北周明帝二年分長安、霸城、山北縣地,始于長安城中置萬年縣,與長安縣東西分治,八角街以東由萬年縣管轄。《隋書·地理志》載:“大興,開皇三年置。后周于舊郡置縣曰萬年,高祖龍潛,封號大興,故至是改焉。”《太平寰宇記》曰:“開皇三年改萬年為大興縣。”雖后世縣名有所更改,但長安城一治兩縣的局面一直延續到民國初年。

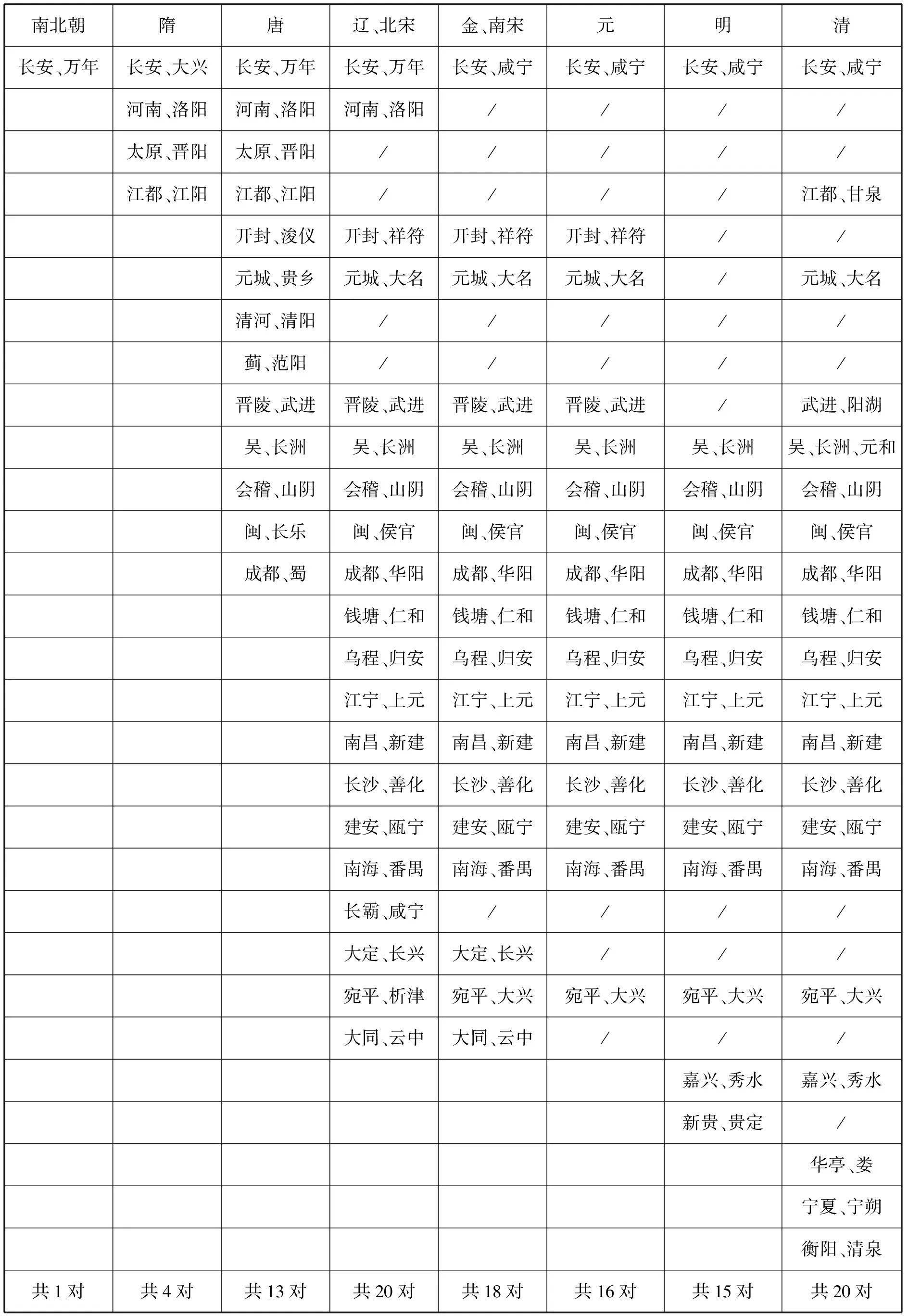

此后,經濟發達、交通便利、人口眾多、賦稅繁重之地形成了越來越多的雙附郭縣。華林甫對此曾做過專門統計,認為雙附郭縣自南北朝萌芽至民國時期消亡大致經歷了六個階段。歷史上,雙附郭縣的發展有兩次高潮:第一次是遼、北宋時期,遼天慶元年暨北宋政和元年(1111),全國范圍內共有二十對雙附郭縣;第二次是清代,至宣統三年(1911),全國范圍內共有十九對雙附郭縣,一組三附郭縣。雙附郭縣一般具有得天獨厚的地緣優勢和較強的穩定性,較早完成了從傳統城市向現代城市的轉型。歷代(各朝代同一標準年份下)多附郭縣的基本沿革,如表2所示:

表2 中國多附郭縣的沿革

說明:資料來源為歷代正史地理志、《中國歷史地圖集》,各朝代時間為正史地理志所載標準年份,清代為1911年的情況。

唐代、遼和北宋兩個時期的雙附郭縣大幅增置,相對而言其他時期的雙附郭縣沿多革少,比較穩定。唐宋以后,雙附郭縣更多集中于經濟發達的江南地區,并表現出極強的穩定性,在一定程度上反映了經濟重心南移后南方地域開發的進程。歷代雙附郭縣的形成與發展方式,最多、最主要的就是縣的析置,通過分縣與原附郭縣(母縣)同治郭下,還有將縣治遷移到郭下與原附郭縣組成雙附郭縣的情況。而雍正初年,寧夏府的雙附郭縣寧夏、寧朔則是改實土衛所而新置的縣。

歷史上最典型的分縣治理之例發生在雍正初年的江南。當時蘇州府商品經濟發達、人口聚集、賦稅繁重,當地的行政區劃已難以適應經濟發展的需要,時任兩江總督查弼納遂上奏請求分縣治理,其時蘇州府下的諸縣不僅普遍二縣共治一城,而且在蘇州府城形成了三附郭縣。清代知名學者藍鼎元曾闡明江南分縣治理之迫切性,并指明了分縣設官的具體方案:

官病民病國賦又虧,漠然不為籌畫,如之何其可哉?今惟有分治之一法,可以救積年莫解之病,姑妄言之,有心世道之君子,不妨姑妄聽之。地分則大可使小,糧分則逋可使完,昆山一縣,歲征銀二十七萬五千,米十二萬六千有奇,應分析為三縣。嘉定征銀二十六萬七千有奇,亦應析而三之。長洲、吳江等十一州縣,各分為二,每縣既分之后,歲征銀米,多者十七八萬,少者十余萬,較天下他郡邑尚巍然繁劇大縣也。

不久,兩江總督查弼納即奏請在江南分置州縣,同治《蘇州府志》載:

雍正二年,兩江總督查弼納以蘇、松、常三府賦重事繁,奏請升州增縣以分其任。因升府屬之太倉州為直隸州,割鎮洋(分州地置)、嘉定、寶山(分嘉定地置)、崇明四縣屬之。復析長洲地置元和縣,昆山地置新陽縣,常熟地置昭文縣,吳江地置震澤縣,共領縣九。

藍鼎元的顧慮與設想不無道理,此后蘇州府城共有吳縣、長洲縣、元和縣三縣附郭,而城外的六縣,則是昆山、新陽二縣共治一城,常熟、昭文二縣共治一城,吳江、震澤二縣共治一城。這里有一點需要說明,這三組同城而治的縣并非前文論述的統縣政區雙附郭縣。乾隆《元和縣志》卷一《建置》載有查弼納奏請分縣的題本內容:

今長洲等七縣以錢糧重大,故分為兩縣;所分之縣,錢谷刑名與大省之中府相等,倉庫牢獄關系重大,是必不可不建立城池者也。然建立工費浩繁,且江蘇之大市大鎮雖人煙湊集,而其中多溪河水港,且田疇阡陌相雜其間,若與此建立城垣,形局不能方整,又不無侵占田畝。臣等愚見,竊謂長洲等所分七縣,其設立官吏宜照附郭兩縣之例,與舊縣同城而治。其太倉州分出之縣即為太倉州之附郭……

《清世宗實錄》卷二四對分縣舉措有如是總結:

至于建立城垣,工費浩繁,江南雖有大市鎮,率多溪河水港,錯雜其間,形局不能方整。應將新縣之官吏衙署各與舊縣同城而居,如系附郭之縣,所分者仍駐府城,其學宮亦不必另建,似為省便從之。尋定蘇州府長洲分縣曰元和,吳江分縣曰震澤,常熟分縣曰昭文,昆山分縣曰新陽……

路去病,陽平人也。……擢為成安令。京城下有鄴、臨漳、成安三縣,輦轂之下,舊號難治,重以政亂時難,綱維不立,功臣內戚,請囑百端。……自遷鄴以還,三縣令治術,去病獨為稱首。

是時的鄴城除司州、清都尹設置外,還有鄴、臨漳、成安三京縣附郭,乃京畿要地。

三附郭縣并非多附郭縣的數量之最,唐都城長安還曾短暫出現過四個京縣同城而治的現象,形成了京城四附郭縣。《元和郡縣志》長安縣下載:“乾封元年,分置乾封縣,理懷直坊。長安三年廢。”《元和郡縣志》萬年縣下載:“乾封元年分置明堂縣,理永樂坊,長安三年廢。”不過兩唐書俱作“總章元年”分出乾封、明堂二縣,《舊唐書·高宗紀》云:“下詔大赦,改元為總章元年。二月戊寅,幸九成宮。己卯,分長安、萬年置乾封、明堂二縣,分理于京城之中。”《新唐書·地理志》載:“萬年,赤。本大興,武德元年更名。……總章元年析置明堂縣,長安二年省……長安,赤。總章元年析置乾封縣。長安二年省。”《唐會要》卷七○《州縣改置上》關內道京兆府“萬年縣”條:總章元年,析置明堂縣,以鄧鄆為縣令;京兆府“長安縣”條:總章元年十一月二十二日,析置乾封縣,以王德真為縣令,分理京城內。當以兩唐書、《唐會要》所記總章元年置縣為是,即公元668年,長安城下長安、萬年、乾封、明堂四縣附郭。不過,僅三十余年后的長安三年(703),乾封、明堂二縣被省廢,長安城回歸至雙附郭縣的管理模式。

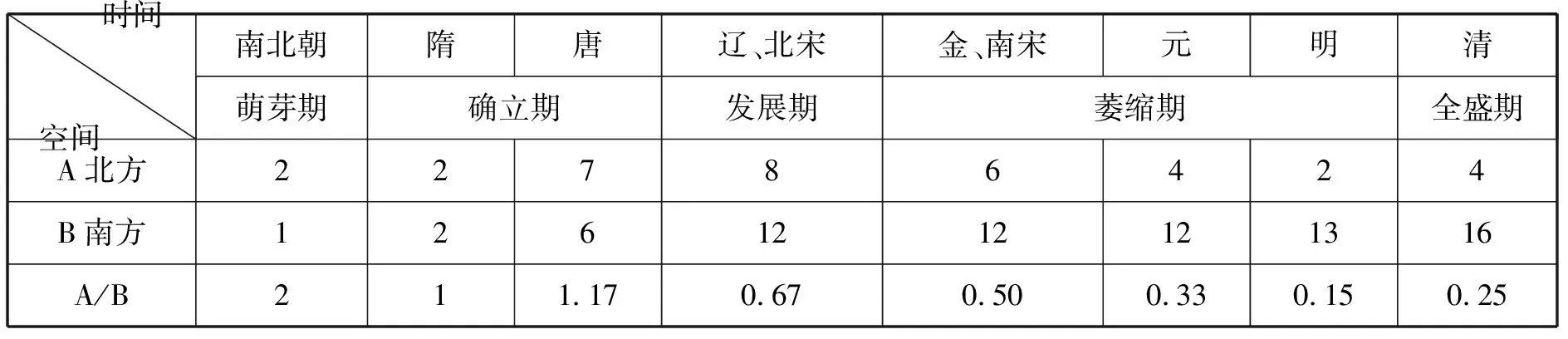

中國行政區劃與地方組織的分布,大致經歷了從北密南稀到南密北稀的變遷過程,經濟興衰和人口變遷是決定性因素。經濟發展、人口增長、移民遷入會促進政區增置,反則會導致政區廢減。由于經濟因素的作用在開發較晚的南方表現得更加顯著,南方政區的增置速率顯然快于北方,統縣政區與附郭縣的空間分布與變遷規律也不例外。據筆者統計,以秦嶺—淮河一線分南北界,秦初北方附郭縣的數量約為南方的3.6倍,西晉時北方附郭縣的數量約為南方的1.2倍,至隋代南北方附郭縣的數量大致持平,唐代以后發生了逆轉,北宋時期南方附郭縣的數量約為北方的1.5倍,到了清末南方附郭縣的數量約為北方的2.3倍。這種變化在雙附郭縣上的表現更為顯著:唐代以后,南方雙附郭縣數量全面超越北方,從遼、北宋時期到明代,南方的雙附郭縣十分穩定,在一定程度上說明南方的開發趨于成熟;相反,北方雙附郭縣逐代遞減,祖州、河南府、大定府、大同府、開封府、大名府的雙附郭縣相繼解體,反映了北方的經濟凋敝。

表3 中國雙附郭縣南北分布的變遷

說明:表中各朝代的時間為正史地理志所載標準年份,清代為1911年的情況。

中國經濟和人口重心的移動過程直觀反映在了行政區劃和行政組織的空間分布上,唐代以后,南方附郭縣之數始終多于北方并且差距有增無減。除經濟因素外,政治因素也是影響附郭縣分布變化的重要因素,不過這類變化主要是統治者運用政治手段造成的“突變”,例如西漢郡國的增置與劃小、王莽改制、南北朝州的濫置、唐代嶺南道州縣的增置、遼代州縣的增置等,都在一定程度上改變了附郭縣的數量與分布。附郭縣的沿革過程看似錯綜紛繁,但總體上沿多革少,有規律可循,其沿革與歷代政區層級的變遷關系密切:在政區二級制或虛三級制的時代,統縣政區管理幅度普遍較小,附郭縣數量較多;而在實三級制的元明清三代,較之唐宋時期,附郭縣的分布密度又降低了。歷代政區改革與變化多集中在統縣政區層面,因此可以說附郭縣是中國歷代政區變遷的一個重要縮影。

圖3 附郭縣分布與中國歷代政區變遷示意圖(38)底圖的空間范圍主要為中部核心區域,標準年份分別為前221年、1111年、1582年、1911年,附郭縣治所的位置主要依據《中國歷史地圖集》定點。

從另一角度看,南方多附郭縣的壽命明顯長于北方。南方的多附郭縣從唐宋之際逐漸形成,基本歷代延續,直至清末政區改革;而北方的多附郭縣在唐宋后只有長安城雙縣附郭的狀態延續至清末。歷史上雙附郭縣的取消主要有兩種方式,一是并縣,二是遷治。辛亥革命后,現代市制的建立與市轄區制度的形成是雙附郭縣逐漸被廢除。最后一對解體分離的雙附郭縣是成都、華陽二縣。成都、華陽歷史悠久,尤其是成都縣,是自置縣起從未更名、縣城也未遷移過的附郭縣,非常穩定。“華陽縣自唐貞觀十七年(643)置蜀縣起,即與成都縣共治郭下,為成都府附郭縣。清初治所設在成都城內,與成都縣分治成都城。成都縣轄城區西北部,華陽縣轄城區東南部。1949年11月,華陽縣治所由成都市正府街遷至中興場(今華陽鎮)。”至此,雙附郭縣、多附郭縣退出中國歷史舞臺、不復存在。不過,附郭縣在中國的行政區劃體系中仍留有一些痕跡,截至2022年7月,青海省共和縣、瑪沁縣、海晏縣仍然是單附郭縣的建制。

三、統縣政區下不設附郭縣

在現代市轄區制度形成以前,高層政區和統縣政區的治所往往被置于附郭縣境內,但也有統縣政區下不設附郭縣的特例,即“無附郭縣”。總覽歷代政區沿革,可歸納出無附郭縣大致有如下幾類情形:

第一,統縣政區寄治他處而導致無附郭縣,如:東漢末年,西北羌亂爆發以后,漢廷曾徙上郡、北地郡、安定郡寄冶京兆郡、左馮翎、右扶風,導致是時此三郡下無附郭縣。

第二,明代的直隸州和屬州,均不設附郭縣。顧炎武《讀史方輿紀要》卷八云:“自元建路府州之制,州乃益降而小,幾與縣同列云。”并且,元代曾在江南等地重定過州縣的等級:

諸州。中統五年,并立州縣,未有等差。至元三年,定一萬五千戶之上者為上州,六千戶之上者為中州,六千戶之下者為下州。江南既平,二十年,又定其地五萬戶之上者為上州,三萬戶之上者為中州,不及三萬戶者為下州。于是升縣為州者四十有四。縣戶雖多,附路府者不改。

升縣為州使很大一部分州成了“親領編戶”“與縣同列”的基層政區;另外,元代還將一些原來州所在的附郭縣省入本州而由州親領編戶,本州往往不領縣。明代改元代的路為府,府下領縣并有附郭縣,而州有直屬于省的直隸州和屬府的屬州之分,均省去了附郭縣,轄縣的縣事由知州直接管轄。由于無附郭縣,甚至導致了有的州無轄縣的情況。“雖然到了明代,原來由元朝在長江中下游地區實行的升縣為州,又都恢復了縣的建置,但將原來州所在的附郭縣省人本州而由州親領編戶的做法,為明朝所繼承。”明代的直隸州和屬州皆有“本州”,親領編戶,本州城下無屬縣。

第三,改土歸流前,邊疆和少數民族地區的統縣政區不設附郭縣,例如唐宋的羈縻府州、元代宣慰司(轄區范圍稱為道)統轄的路、府、州、清代的土府等。邊疆民族地區管理模式下的政區體系有別于內地一般州縣,統縣政區下一般無附郭縣,至于其與屬縣的行政關系具體如何運作,不在本文討論范圍內。

第四,清代的直隸州一般有圍繞州治的親轄地,不設附郭縣。只有一個特例:太倉直隸州有附郭縣鎮洋縣。明代太倉州是蘇州府的屬州,至清代升格為直隸州。雍正二年析太倉州設鎮洋縣,太倉直隸州、鎮洋縣同城而治,形成了附郭關系。

第五,清代后期至清末新設或改設的府無附郭縣,這里有必要對這些府的地域與性質做一說明。這些府集中于臺灣、新疆、奉天、吉林、黑龍江五個新設的行省及川西地區,由廳、州改設或新設,多無附郭縣,吉林、黑龍江的大多數府也無屬縣。據光緒三十三年(1907)《謹擬各省官制通則繕具清單》規定,各省所屬地方依行政區域廣狹、治理繁簡分為府、直隸州、直隸廳三種,府轄州縣并對所屬州縣起監督指揮作用,同日上諭指示由東三省先行試辦并限十五年內一律通行。但這一政令推廣的效果并不理想,至宣統三年清廷方正式下令各省同城州縣一律裁撤,附郭縣一切事宜由知府直接管理,府有了親轄地,并按“大縣為府、中縣為州、常縣為縣”之原則重新進行行政區劃。而后,府、廳、州、縣趨向同級,辛亥革命后獨立省份相繼實行府縣同級,逐漸簡化了政區層級。

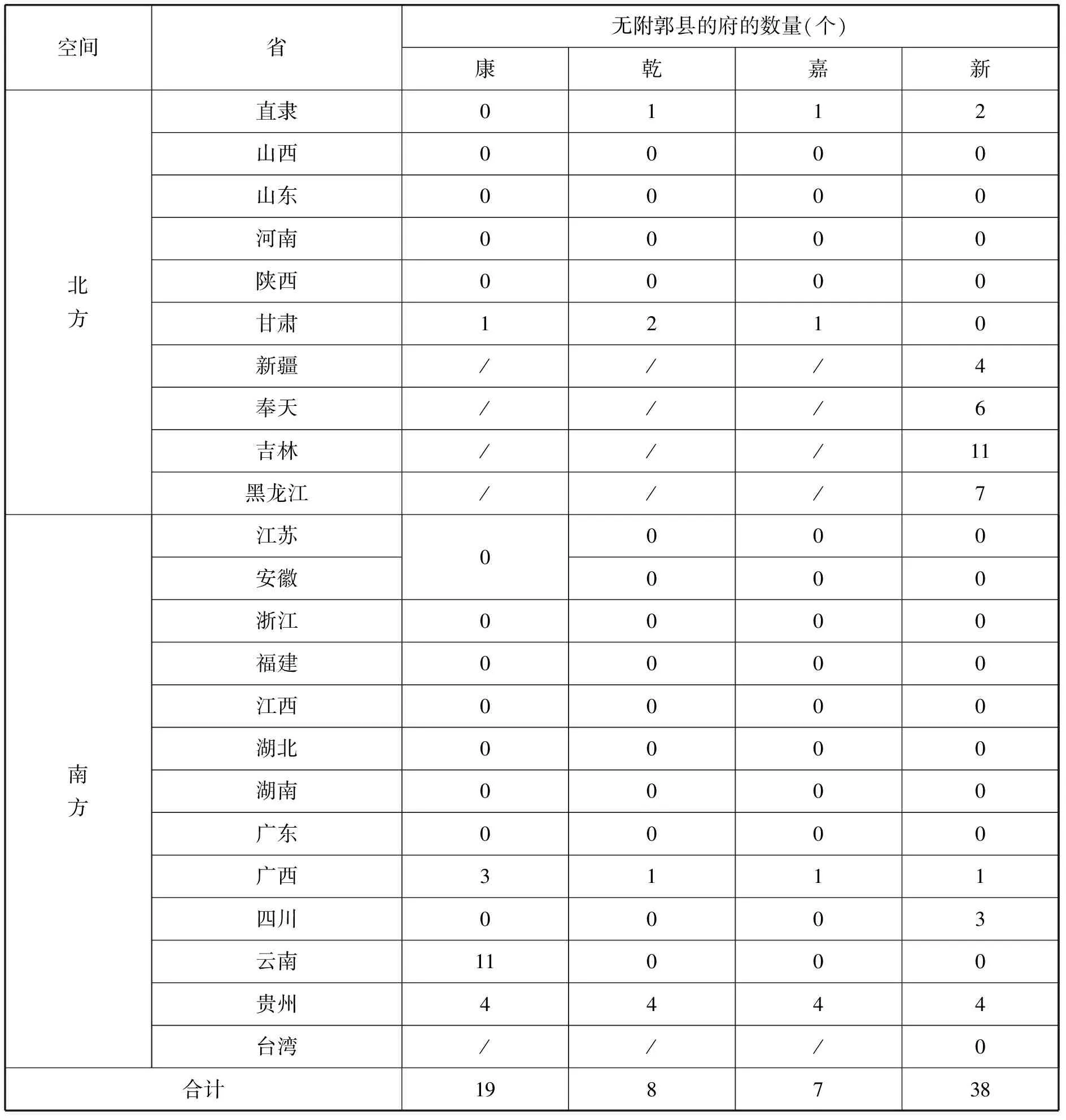

中國傳統的地方行政制度發展至清代逐漸定型而清晰明朗,無附郭縣的多種情形在清代都有典型案例。據筆者統計,宣統三年全國共有219個府,單附郭縣160個,府治雙附郭縣19對,三附郭縣1組,有相當一部分府不設附郭縣。清代的府一般不直接理民,其對地方的統治是通過所屬的州、廳、縣來實現的,而無附郭縣的府由知府直接管理府城及周圍一定范圍的民眾,一般都有親轄地。清代以來,無附郭縣的府的變化和分布情況可通過表4反映出來:

表4 清代無附郭縣的府的時空分布

說明:數據來自三部《大清一統志》及國家清史纂修工程《清史·地理志》(鄒逸麟主編,未刊稿)的記載。表頭中的“康”指康熙《大清一統志》,“乾”指《乾隆大清一統志》,“嘉”指《嘉慶重修一統志》,“新”指新修的國家清史纂修工程《清史·地理志》。《清史·地理志》政區列目以宣統三年為標準年份。

縱觀有清一代,不設附郭縣的府的數量大致經歷了一個先減少后增加的過程;空間上,無附郭縣的府的分布重心從西南少數民族聚居地區轉移到了北方邊疆地區,呈現出從南方向北方轉移的特點。顯然,清代無附郭縣的府都位于貴州、云南、廣西、四川、新疆、東北三省等邊疆省份或少數民族聚居區,總結起來,大致有四種類型。

第一,西南少數民族聚居區設置的無附郭縣的府,主要集中在貴州、云南、廣西三省。清前期一般因明制來管理西南少數民族地區,許多地方直接因襲明府,如貴州思南府、石阡府、思州府、銅仁府等,這些府的境內均有土司,其中部分土司由知府直接管轄,因而形成了親轄地,不設附郭縣。此后,隨著改土歸流、設立州縣,云南、廣西兩省相關各府的親轄地大多消失,僅有廣西思恩府不設附郭縣的情況保留到了清末。《大清一統志》初修本中云南省有多達11個府無附郭縣,后來或設附郭縣,或改府為州,到《大清一統志》續修本中14個府均已設有附郭縣。

第二,直隸承德府的特例。承德府原為明朵顏、泰寧二衛地,后為蒙古察哈爾諸部牧地。康熙四十二年(1703)建避暑山莊,雍正元年(1723)置熱河廳,乾隆四十三年(1778)清廷依據直隸總督周元理所奏“熱河地方更定事宜”,升熱河廳為承德府,并且不設附郭縣:“熱河同知向管地方刑錢事務,今改為承德府,毋庸添設附郭知縣,請如直隸州例,刑錢俱自行辦理。其六州縣事由該府審轉考核。”

第四,清末政區改革設置的無附郭縣的府。這一類無附郭縣的府最多,包括直隸朝陽府,四川康定府、巴安府、登科府以及奉天、吉林、黑龍江改省后設置的各府。直隸朝陽府原為朝陽縣,屬承德府,光緒三十年升朝陽縣為朝陽府,新置阜新、建平二縣并割承德府建昌縣屬之,三十四年又置綏東縣,“朝陽府……(乾隆)四十三年改縣,今升為府,移民墾殖,易蔓草為黍禾,固圉實邊,化游牧為廬井,誠體國經野之遠計也”。這一地區人口稀少,清末置朝陽府意在促進移民墾殖。而在四川,川西地區長期實行土司制度,清末隨著英國入侵西藏,川西、云南的安全遭到威脅,清廷為加強對西南邊疆的統治,在川西實行改土歸流、仿照內地行政制度設置府廳州縣機構的政策。自光緒三十一年至宣統三年間,川滇邊務大臣趙爾豐在川邊地區先后奏設康定、巴安、登科三府。而東北地區,甲午戰爭、庚子之役與日俄戰爭都使東北遭受重創,清廷在東北的統治受到極大挑戰,至光緒三十三年奉天、吉林、黑龍江皆改行省,東北成為清末最后完成建省的地區,普遍設立了府、廳、州、縣。雖然建省前已有部分地區設府管理漢人事務,但邊荒之地基本未曾開發,所以建省后設府的主要目的在于徙民實邊。

清末川西、東北的政區改革一定程度上是清廷內憂外患下的不得已之為,這一類無附郭縣的府的設立都是清廷為加強邊疆統治之舉措,可謂強弩之末。清末“地方行政區劃改制的趨勢已經出現,一方面是吉林、黑龍江等省在設置政區時,主動減少行政層級;另一方面是迫于經濟壓力,裁撤內地各府的附郭首縣”。以上幾種情況,都導致了清末無附郭縣的府的數量劇增。

四、附郭縣的歷史作用

在中國地方建制的行政單位中,縣是最早出現并且最長壽的,延續至今。兩千多年來,縣始終是中國的基層行政區劃,為促進地方穩定和治理發揮了不可替代的作用。縣制之所以能夠長期穩定存在,從政治和經濟角度來分析有兩大根源。

第一,政治角度。縣的幅員有限且少理軍政,相對郡國、州、道、路、省等高層政區來說,其對中央集權的潛在威脅較小。中國古代的地方行政制度根本上是為了滿足統治者鞏固王朝政權的目的,中央集權與地方分權之爭歷來是統治者時刻警惕并亟待解決的問題,尤其是唐代藩鎮割據局面出現以后,后世統治者對此更加重視。一般來說,政區層級越多管理幅度就越小,因此總體上中國古代的政區改革體現出從二級制到虛三級制再到實三級制的脈絡,政區劃多、幅員劃小就集中在了承上啟下的統縣政區層面。尤其是實行二級制時,統縣政區還兼具高層政區的性質,更成了政區改革的重點。借此,統治者削弱地方分權,防止地方勢力坐大。相比之下,“率方百里”之縣的管理幅度十分有限,并且縣級政府一般不掌握軍權,很難具備形成地方割據的條件,因此得以長期存在。

第二,經濟角度。縣本身在王權國家體系中發揮著重要、持久的作用,縣通過嚴密的戶籍制度將廣大人民牢牢束縛在田間地頭。更重要的是,縣級政府是征收賦稅的主要責任者,且一縣財賦之出納均有簿籍記載,主簿責任重大,如:

慶元三年(1197)二月二日,詔今后諸縣主簿,并不許差出。以臣僚言:國家之財,取之于總漕,總漕取之于州,州取之于縣,則縣者財賦之根柢也。總一系(縣)之簿籍,凡稅賦之推收,夏秋之輸納,簿實主之。使為簿者而怠其事,則稽考之無法,而稅額或至于走失。銷注之不時,而稅賦或至于乾沒,或使之催督綱運,推鞫刑獄,兼攝他職三考之間。

縣乃國家財政的主要來源地,是統治者鞏固政權之經濟基礎所在,縣制的穩定是保證國家財政收入的前提,所以歷代少有調整。

縣的長期存在有其必然性,附郭縣作為縣制體系中的一部分,其長期存在的前提是縣制本身的穩定性和持久性,此條件已然滿足,需要進一步考慮的是為什么會有這種“附郭”形態的縣長期存在?回到“附郭”的含義上,附郭縣是“(治)郭下”的縣,附郭縣的縣城中還設置有上級政區的治所。前文提到,統縣政區的治所一般建立在規模較大、經濟發展、人口集聚、交通便利的縣城之中,這里有一個重要前提,就是城市本身也屬于附郭縣的地域范圍。縣本身是主要面向鄉村的行政區劃,附郭縣中雖然很可能有頗具規模的大中城市,但是在以農為本的社會背景下,“城”與“鄉”的經濟基礎并無本質差別,也就使城鄉之間不需要明確的界限。因此,附郭縣能夠長期存在并發揮作用,是源于中國古代的“城鄉合治”體制。換言之,中國古代的統縣政區一般只管理所轄縣級政區錢糧賦稅、司法治安、教育考試等政務,本身并沒有實際直接管理的實土,所以其治所一定在某個或多個縣級政區的行政區域內。整體上,中國古代的城市和鄉村結構呈圈層狀,城市雖有城墻、城門,但從未作為一級行政建制而從其他行政單位中獨立出來。

在近代“市制”和現代城市轄區形成之前,我們應該關注到附郭縣在城市管理、城鄉交融方面發揮的實際作用,它有效保障了中央集權的效力,促進了地方社會治理和穩定。歷史上大中城市的分縣治理模式,集中體現在多附郭縣的沿革發展過程中。至明清以后,商品經濟發展,江南形成了一些初具規模的城鎮和商貿中心,清代雙附郭縣的發展進入全盛期,賦稅、訟獄繁多的府往往設置了雙附郭縣、析縣導致的兩縣同城而治的現象,這說明設雙附郭縣來分擔繁務并互相牽制已經成為當時統治者駕輕就熟的慣用模式。

另外,附郭縣制度對西南少數民族地區的管理也發揮了重要作用。尤其是隨著明清改土歸流的逐步推進,許多土府設附郭長官司、附郭縣和相應的行政組織、官員來加強管理。這為邊疆少數民族地區向內地行政體制過渡提供了路徑,促進了民族融合和統一多民族國家的穩固。清代名臣尹繼善就曾上書乾隆皇帝:

據稱云貴兩省逼近苗疆,諸處但有知府、同知、通判,而附郭縣令有未設者。夫以知府而下行知縣之事,則民隱難悉;以同知通判而兼行知縣之事,則責任不專。臣愚以為凡有府而無附郭之縣,惟滇之永旺廣西、黔之南籠大定等十數府,皆宜裁汰冗員,添設縣令。凡刑名錢糧以及勸農課士,皆縣令專其責。……日久,事務漸多,非從前可比。……再廣西省亦有未設附郭知縣之處,一并行令……

時在乾隆二年(1737),這段奏議講明了附郭縣及縣令在云貴地方管理中的不可替代性,建議將知府親管地方改為由附郭縣管理,而后不久,云貴兩省大部分無附郭縣的府都設附郭縣。附郭縣不但是健全的政區建置,同時有完整的官員結構和管理體系,由此被視為統治者加強地方控制和基層治理的重要手段而廣泛加以推行。

需要指出的是,在中國傳統地方行政體系中發展起來的城市,其行政中心的意義更為突出和緊要。因此,中國古代的大中城市多為政治中心城市和軍事堡壘城市而少有經濟中心城市。附郭縣將城市包圍,一方面使城市發展始終擺脫不了周邊鄉村社會的影響,城市中的手工業、商業都只是農業社會的一種補充,城鄉不得分化,保障了以農為本的經濟基礎和統治核心的政治根基;但另一方面,也成為阻礙商品經濟發展、近代城市進步和轉型的鴻溝。

五、馀 論

需要說明的是,歷代中央政府實際上并沒有關于附郭縣的官方制度性規定,但它畢竟約定俗成地在中國傳統行政區劃體系中存續了兩千余年,并在城市管理與基層地方治理中發揮著實際作用。“多附郭縣”與“無附郭縣”是中國古代附郭縣制度的兩種特殊形態,也集中反映了歷代政區層級、體系的變遷過程。基于歷代賡續的正史地理志與地理總志,附郭縣的通代變遷已經比較清晰,但時段較長的朝代或歷史時期,其各階段性的變化規律還有待進一步探索。例如,三國兩晉南北朝的大分裂時期,統縣政區的變化無時無刻不在發生,這一時段中附郭縣的虛實和前后變遷十分復雜,但在繁雜的政區體系變革中不失為一條清晰的線索。就附郭縣本身來說,本文是關于其含義、沿革、特征的基礎性研究,這一問題還有較廣闊的研究空間。政區沿革地理的其他要素,諸如附郭縣的幅員、邊界、形狀、地名、地理區位,尤其是治所都有進一步探討的價值。同時,關于附郭縣的析分過程、城鄉空間、組織結構、地方治理等問題也大有拓展空間,可以沿著“從行政區劃到行政組織”的經典思路,更全面地認識附郭縣以及中國古代地方行政制度。

關于附郭縣的行政組織和治理問題,清代的檔案、奏折、方志甚至官箴書等都有大量詳實記載,尤以江南地區的記載最為豐富和詳細,也逐漸引起了學界的關注。清代承接古今,是地方行政制度古今演替的轉折期,可嘗試以此為突破口,上溯古代、下啟現代,并以江南區域為起點盡可能向全國拓展。附郭縣研究對歷史政治地理研究具有啟發性,在行政組織的基礎上,附郭縣治理中折射出的地方格局、空間聯系和官場生態都有值得深入挖掘的議題。發揮歷史地理學關注空間的特性,區別于社會史、政治史、區域史的研究理路,歷史政治地理研究應當更深入地邁向“行政區劃—行政組織—政治生態”的研究理路,附郭縣問題可以成為一個很好的研究案例。