施氮量對不同秧苗素質墾粳5 號群體質量的影響

黃成亮

(黑龍江省農業科學院 佳木斯分院,黑龍江 佳木斯 154007)

我國北方的生態條件利于生產粳稻,東北水稻更是以高產優質而聞名。東北稻米產量潛力大,品質優,商品率高,在國內外有廣闊的銷售前景,在保障中國糧食安全方面,具有舉足輕重的地位[1]。黑龍江省是我國最大的商品粳稻生產基地,隨著農業科技水平的提高,黑龍江省水稻生產逐漸向高產行列邁進。然而為了追求高產,種植戶常采用高插秧密度、高肥水等措施,且由于生產條件受限加上苗期管理不當,種植戶培育的秧苗壯弱不一,移栽后通常盲目提高施肥量以求高產。生產中存在過量施用氮肥、氮磷鉀比例失調、施用時期不合理等問題,造成植株群體內部產量構成因素之間、“庫”與“源”之間、葉面積與光合產物積累間的矛盾,導致無效分蘗增多,莖蘗成穗率低,水稻倒伏,群體質量下降,發生嚴重病害,結實率、千粒重降低,稻米品質下降[2]。本文通過研究氮肥不同施用量對壯苗、弱苗移栽后庫容量、莖蘗成穗率、葉面積指數、粒葉比、干物重等相關指標的影響,明確群體質量各指標對氮肥的響應特征,為種植戶的合理施肥提供理論參考。

1 材料與方法

1.1 試驗田基本情況

試驗于2014 年在黑龍江八一農墾大學進行,采用盆栽試驗方式。2014 年土壤堿解氮含量148.3 mg/kg、有效磷含量22.4 mg/kg、速效鉀含量102.7 mg/kg、有機質含量3.15%,土壤pH 值8.42。

1.2 試驗材料

供試品種:墾粳5 號,主莖12 片葉,生育日數134 d 左右,需≥10 ℃活動積溫2 450 ℃左右。

供試肥料:尿素(N:46.4%)

1.3 試驗設計

插秧前根據標準[3]選取壯苗、弱苗插秧,采用完全隨機試驗設計,以氮肥施用總量為變量,設置5 個氮肥水平,分別為尿素量:0 kg/hm2、75 kg/hm2、150 kg/hm2、225 kg/hm2、300 kg/hm2,每處理16 盆,插秧4 穴/盆,4 苗/穴,其他管理同常規。

1.4 測定項目和方法

(1)株高:于成熟期用直尺測量各處理植株高度。

(2)莖蘗成穗率=成熟期有效穗數/分蘗盛期莖數×100%。

(3)總穎花量:每平米穎花數量;有效穎花量:每平米實粒數。

(4)干物質量:取植株地上部分,烘箱105℃殺青30 min,80 ℃烘干稱重。

(5)于分蘗盛期、齊穗期,各處理根據平均莖數取樣4 穴,分別測量各處理葉片長與寬,根據長寬系數法(長×寬×0.73)計算葉面積。

(6)總粒葉比=總粒數/齊穗期葉面積(粒/cm2);實粒葉比=實粒數/ 齊穗期葉面積(粒/cm2)。

1.5 數據處理

試驗數據用 DPS 軟件進行方差分析,用LSD 法進行多重比較。

2 結果與分析

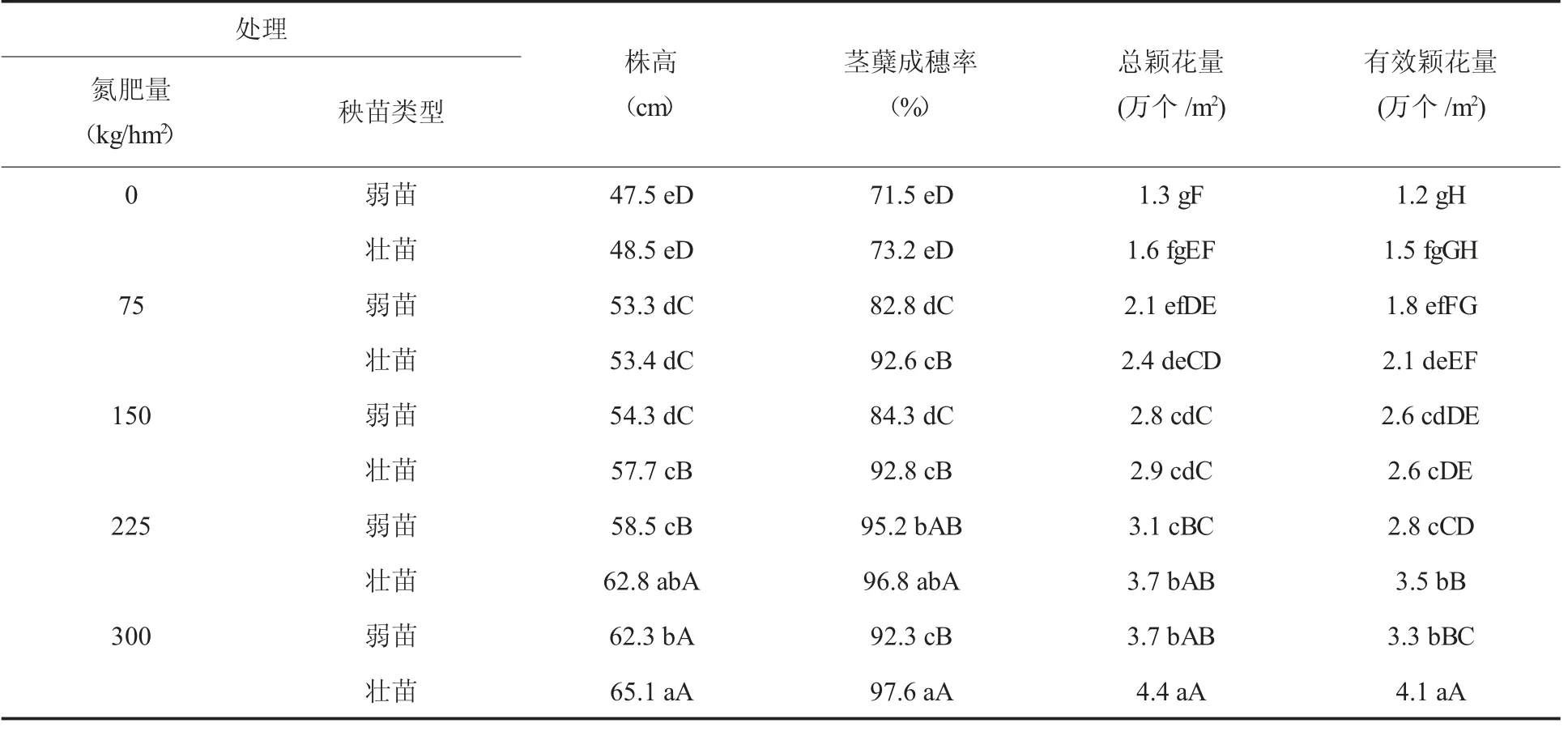

2.1 不同處理對水稻株高、莖蘗成穗率及稻庫容量的影響

如表1 所示,無論施氮與否,壯苗植株高度均大于弱苗,在低氮肥條件下(75 kg/hm2),二者差距最小,隨著施氮量增加,二者株高增加,在施氮量150 kg/hm2、225 kg/hm2條件下,壯苗株高分別高于弱苗3.4 cm、4.3 cm,差距均達到極顯著水平,300 kg/hm2條件下,壯苗株高高于弱苗2.8 cm,差異達到顯著水平。

弱苗、壯苗總穎花量均隨著施氮量的增加逐漸升高。各施氮條件下,壯苗總穎花量均高于弱苗,氮肥量225 kg/hm2、300 kg/hm2條件下,二者差距均達到顯著水平(表1)。弱苗、壯苗有效穎花量變化趨勢與總穎花量基本相同,高氮肥條件下(225 kg/hm2、300 kg/hm2),二者差異均達到極顯著水平。

表1 不同處理株高、莖蘗成穗率及穎花量的多重比較

弱苗的莖蘗成穗率隨施氮量增加逐漸升高,在氮肥量225 kg/hm2條件下達到最大,繼續增施氮肥則下降。壯苗的莖蘗成穗率則隨施氮量增加逐漸升高,在氮肥量300 kg/hm2條件下達到最大(97.6%)。

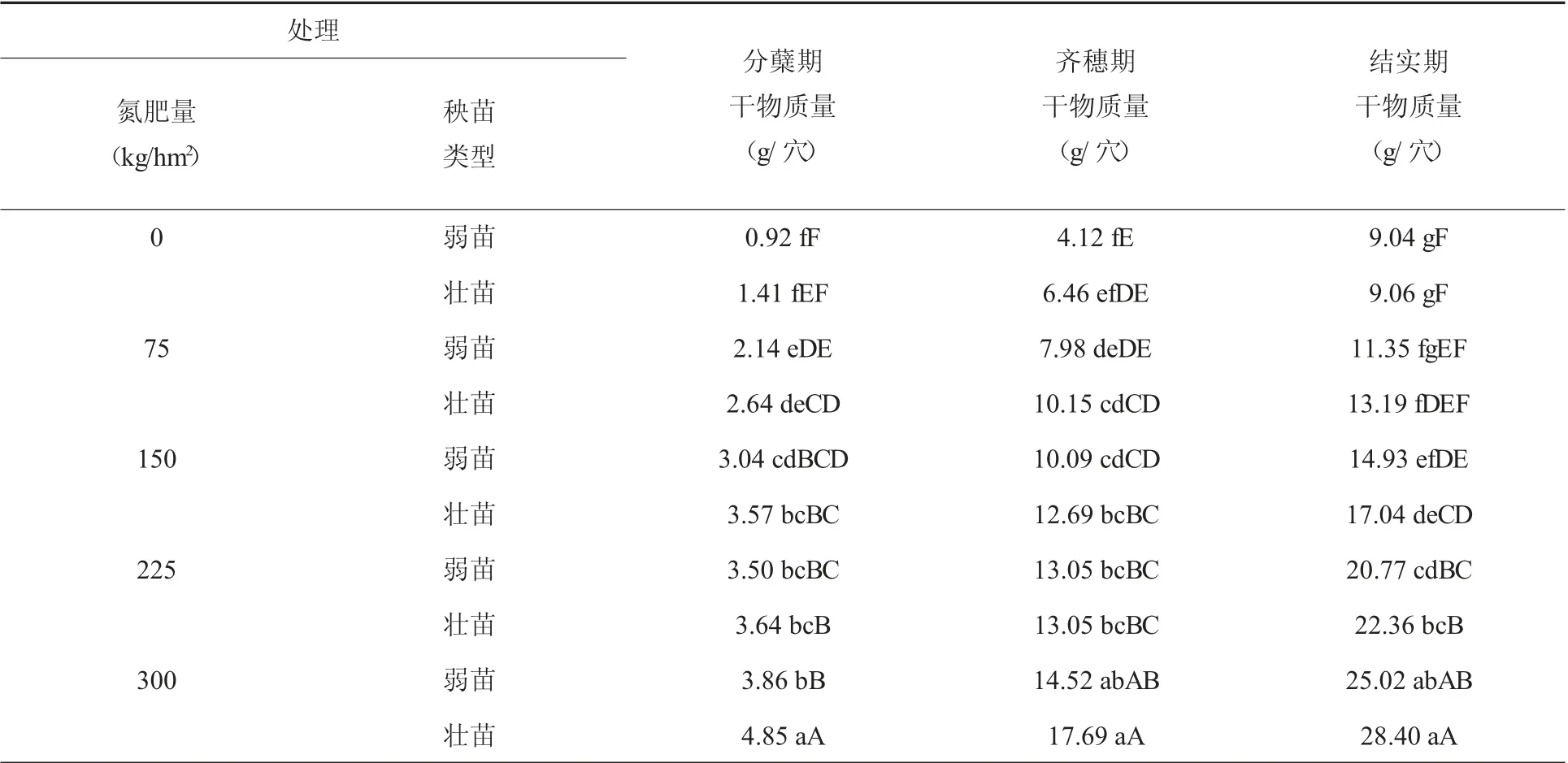

2.2 不同處理對水稻干物質量的影響

如表2 所示,分蘗期弱苗、壯苗干物質量隨施氮量增加逐漸升高,在施氮量300 kg/hm2條件下達最大,弱苗各處理與對照差異均達極顯著水平,壯苗各處理與對照間差異同樣達到極顯著水平。同一氮肥水平下壯苗干物質量均高于弱苗,在施氮量300 kg/hm2條件下差異達顯著水平(表2)。

齊穗期弱苗、壯苗干物質量隨施氮量增加逐漸升高,在施氮量300 kg/hm2條件下達最大,弱苗各處理與對照間差異均達到顯著或極顯著水平,壯苗各處理與對照間差異達顯著或極顯著水平。同一氮肥水平下壯苗干物質量不低于弱苗,差異不顯著(表2)。

表2 不同處理各時期干物質量的多重比較

弱苗、壯苗結實期干物質量變化規律與齊穗期相同,二者均在施氮量300 kg/hm2條件下達最大,與對照間差異均達到極顯著水平。

2.3 不同處理對齊穗期葉面積及粒葉比的影響

不施氮肥時,齊穗期壯苗葉面積指數高于弱苗,差異達極顯著水平(表3)。弱苗、壯苗葉面積指數均隨施氮量增加逐漸上升,均在施氮量300 kg/hm2條件下達最大,與其他處理差異均達極顯著水平(表3)。

表3 不同處理葉面積指數及粒葉比的多重比較

不施氮肥時,弱苗的總粒葉比和實粒葉比均高于壯苗,當施氮量為75 kg/hm2時,弱苗的總粒葉比和實粒葉比顯著降低,壯苗的總粒葉比和實粒葉比則顯著升高,繼續增施氮肥則呈下降趨勢。在施氮量150 kg/hm2條件下,壯苗的總粒葉比和實粒葉比均達到最低,弱苗則呈上升趨勢。在高氮肥條件下(225~300 kg/hm2),壯苗的總粒葉比和實粒葉比逐漸降低,弱苗則無顯著變化。

3 討論與結論

3.1 討論

魏海燕等人通過研究總結提出水稻花后群體光合物質積累量是決定產量的關鍵因素,也是衡量群體質量的關鍵指標。庫容量、莖蘗成穗率、適宜的葉面積指數、粒葉比等與抽穗后光合物質積累量密切相關,是衡量水稻群體質量的核心指標[4,5]。群體莖數須控制在適宜范圍內,過多則造成群體郁蔽,不利于通風透光,無效分蘗也會爭奪養分,不利于花后光合產物積累。庫源關系協調是高群體質量的重要特征,作為光合物質生產源,葉片過于繁茂會產生弊端,造成群體質量惡化[6,7],因此在最適葉面積條件下,須盡可能多提高有效穎花量,也就產生了須提高粒葉比的問題[8,9]。本試驗中,壯苗、弱苗株高、穎花量、干物質量、葉面積指數均隨著施氮量增加逐漸升高,原因可能與試驗為盆栽試驗,植株生長量有限有關。當施氮量≥150 kg/hm2時,弱苗、壯苗粒葉比分別在氮肥量150 kg/hm2、225 kg/hm2條件下最佳,繼續增施氮肥粒葉比下降,說明單位面積穎花數增長速率低于葉面積增長速率,原因是高氮肥使得無效分蘗增多,不利于構建高質量的群體,多余的氮肥也會造成種植成本增加,環境污染等問題。

3.2 結論

弱苗、壯苗分別在施氮量150 kg/hm2、225 kg/hm2時群體質量最佳。