公共利益與行政者角色:分析“為官不為”的新視角

——基于“黑堡宣言”的研究

文/華中師范大學公共管理學院 蔡顥

2014年10月,黨的群眾路線教育實踐活動大會上,習近平指出:“當前,‘為官不為’問題引起社會關切,要深入分析,搞好正面引導,加強責任追究。”在十二屆全國人大三次會議的《政府工作報告》中,李克強提出針對“為官不為,在其位不謀其政,該辦的事不辦”的現象,明確要求“對為官不為、懶政怠政的,要公開曝光、堅決追究責任。”治理“為官不為”成為當前社會關注的熱點話題。“為官不為”的內涵分為狹義和廣義。狹義是指干部在其位、不謀其政的行為。廣義是指干部因主觀原因導致不完全、不及時、不有效履職履責的現象,包含動因、行為及后果三個維度。本文是指廣義的內涵。

目前,治理“為官不為”的對策大都從制度層面展開,如解決好權力運行機制問題,完善干部選任制度、考核制度、問責制度、公務員薪酬制度、公務員分類改革制度、反腐倡廉制度,深化行政體制改革等。也有學者提到要加強個人思想道德建設,營造良好文化氛圍。甚至有學者認為“為官不為”是隱性的,難以量化為考核指標,較難治理。“為官不為”不是一個簡單的問題,不能僅從表面上進行分析。本文立足于“黑堡宣言”中關于公共利益內涵和行政者定位的論述,深入隱含在制度之中的理論元素,來分析“為官不為”問題,并提出建立以公共利益為核心的公務員考核制度來加以治理。

一、公共行政與公共利益:“黑堡宣言”及分析框架

一般來說,“黑堡宣言”是由美國弗吉尼亞理工學院及州立大學公共行政與政策中心沃姆斯利(Gary L.Wamsley)、顧塞爾(Charles T.Goodsell)等5位教授在其合著的《公共行政與治理過程:改變政治對話》(Public Administration and the Governance Process: Shifting the Political Dialogue)論文中提出的,并以其所在地“黑堡”(Blacksburg)命名,稱為“黑堡宣言”。1990年,沃姆斯利等教授對此宣言進行了整理和匯編,出版了《重建公共行政》。后來在《重建民主行政:現代的矛盾,后現代的挑戰》中進行了系統論述。據此“黑堡宣言”的觀點也包括后來出版的兩本書中的重要論述。

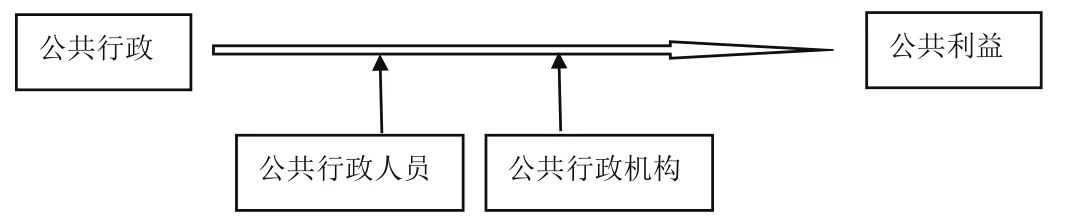

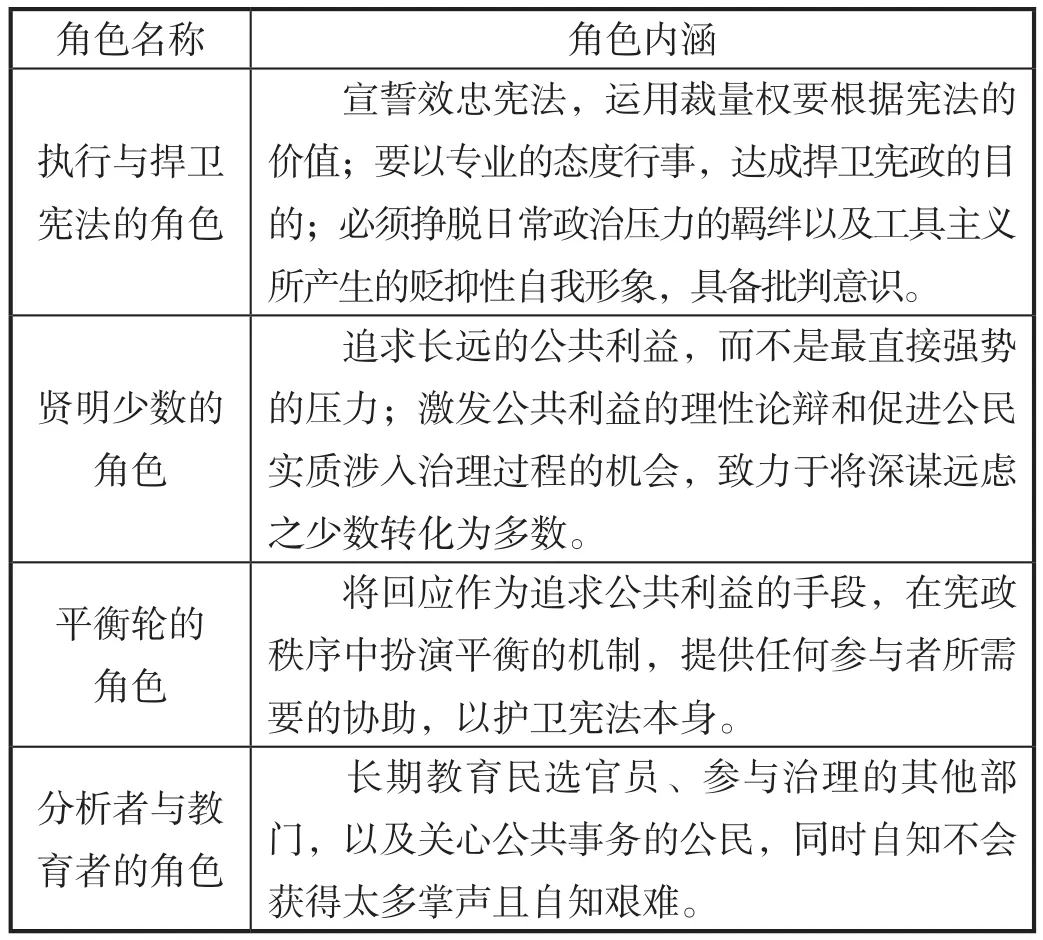

“黑堡宣言”提出了針砭當時美國時局的觀點,其主張產生了較大反響。概括來說,“黑堡宣言”主要包括四個方面的內容:公共行政的定位、公共利益的內涵、公共行政者的角色以及機構。“黑堡宣言”認為,公共行政應該面向政治強調民主與公正。“黑堡宣言”主張注重過程而非結果,重視從多種角度、立場來衡量決策,并以長期觀點來計算利弊得失,通過收集豐富的信息和知識來避免政策失誤,將參與各方都考慮在內。“黑堡宣言”學者認為,公共行政者應扮演執行與捍衛憲法、賢明少數、平衡輪、分析者與教育者的多重角色;由行政部門分工而成長起來的所有層次的公共機構,是追求公共利益的工具。這四者之間的關系如圖1所示,公共行政最終的目的是實現最廣泛的公共利益,公共行政者及機構則是實現公共利益的工具。

圖1 公共行政與公共利益的關系圖

“黑堡宣言”尊奉憲政主義,對公共行政者的定位是其核心觀點,其四個角色有別于傳統行政學其他學派的觀點。他們傾向于認為公共行政者是公共利益的唯一實現者,四個角色就是公共行政者在公共利益實現中扮演主導者和決定者的具體體現。本文認為,公共行政者需要承擔的這四個角色也構成了“為官要為”的重要理由。

表1 公共行政者的四個角色

近年來,我國政府或學界提出“有限政府”“法治政府”“誠信政府”“透明政府”等概念,這些都是憲政主義公共行政的規范概念。因此,運用“黑堡宣言”的重要論述來分析我國政府機構存在的“為官不為”問題是較為恰當的。

在“黑堡宣言”學者看來,公共行政人員在決策時需要注意:通過收集豐富的知識和信息,基于多方面的視角,結合沖突各方的訴求謀求長遠利益。因此公共行政者的四個角色就是實現公共利益所必需的,其可保證行政者站在憲政的高度,實現整體的長遠利益和民眾的個體利益。本文從這兩個方面來構建“為官不為”的分析框架。

二、“為官不為”的危害:嚴重損害公共利益

在過度追求經濟利益的導向下,個別公共部門逐漸成為強大的利益集團,通過對資源的壟斷,制訂和維護有利于自身利益的政策,來追求自身狹隘的部門利益,從而損害了廣大人民群眾和國家的長遠利益。“黑堡宣言”對公共利益的界定重在過程,認為公共利益在行政實踐中不斷得到增進,公共行政人員和機構就是扮演著公共利益增進的角色。現實中存在的“為官不為”問題表現在對公共利益增進的嚴重損害。

(一)“為官不為”從憲政上損害公共利益的理念。有人將“為官不為”概括為三副面孔:“慢作為”——推諉拖延、效率低下;“庸作為”——把關不嚴、監管不力;“懶作為”——消極怠工、紀律松弛、敷衍塞責。還應該補充一個“亂作為”——無利不為,有利而往。這些個面孔無不與憲法對公務員的要求背道而馳。根據《憲法》的規定,“為官不為”損害公共利益理念,進而會破壞政府形象,影響黨和政府的合法性的執政根基。

(二)“為官不為”損害了公共利益的實現。“黑堡宣言”賦予公共行政者“賢明少數”“平衡輪”“分析者與教育者”的角色。這三個角色都與公共行政利益最大化實現密切相關。“賢明少數”要求行政者追求長遠利益且引導公民涉入治理過程。而“為官不為”的官員不思進取、只求過得去,根本無法承擔引領民眾的重任。“平衡輪”要求行政者扮演平衡的機制,及時回應民眾對公共利益的需求。而“為官不為”的官員懶惰成性、庸碌無能,不能起到平衡者的作用。“分析者與教育者”要求行政者能夠長期教育民選官員、其他部門及有關公民,而“為官不為”的官員敷衍了事、威信掃地,根本不可能起到“正人正己”的教育者作用。“為官不為”以隱性的方式侵害公共利益,如同病毒于無形中破壞公共利益的價值及實踐。

三、建立以公共利益為核心的政績考核機制

在十二屆全國人大三次會議上,《政府工作報告》提出,用“完善政績考核評價機制”整治“為官不為”。本文認為,根治“為官不為”,需要建立以公共利益為核心的考核機制,并發揮“指揮棒”和“風向標”作用,鞭策干部更好維護和實現公共利益。

(一)領導干部考核:建立公共利益責任追究制度。多年以來,我國對官員的政績考核偏重經濟指標。指標體系偏重GDP增速、投資規模等指標。這種考核標準往往導致領導干部盲目崇拜GDP。事實上,GDP指標只反映了產出的結果,并不能完全反映出領導干部的工作實績。《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》指出,要完善發展成果考核評價體系,糾正偏向單一的以經濟增長速度評定政績。2014年出臺的《黨政領導干部選拔任用工作條例》規定:“群眾公認度不高的干部不得列為考察對象”。在對領導干部考核的重要文件中,公共利益得到了一定的體現和重視。習近平曾提出:“每一個領導干部都要拎著‘烏紗帽’為民干事,而不能捂著‘烏紗帽’為己做‘官’。”在《之江新語》中,習近平指出:“要始終堅持把最廣大人民的根本利益放在首位,自覺用最廣大人民的根本利益來檢驗自己的工作和政績,做到凡是為民造福的事就一定要千方百計辦好,凡是損害廣大群眾利益的事堅決不辦。”黨和國家主要領導人的重要論述為建立公共利益責任追究制度提供了重要理論指引。2015年,根據憲法宣誓制度的決定明確:2016年1月1日起,各級人民代表大會及縣級以上各級人民代表大會常務委員會選舉或者決定任命的國家工作人員,以及各級人民政府、人民法院、人民檢察院任命的國家工作人員,在就職時應當公開進行憲法宣誓。這是對公共利益的尊崇,是行政者承擔“執行與捍衛憲法的角色”的具體體現。李克強在2013夏季達沃斯論壇開幕式上指出:“要理出‘責任清單’,‘法定職責必須為’……”總理從政府與市場的關系論述了政府怎么作為的問題。他對“責任清單”及“權力清單”“負面清單”的論述,理清了三者之間的關系,為公共利益的最大化實現提供了啟發。要實現公共利益的最大化,就要用“權力清單”使領導干部做到“法無授權不可為”,用“責任清單”使領導干部做到“法定職責必須為”,同時用“負面清單”使群眾能“法無禁止皆可為”,從而保證公共利益最大化。用兩個“清單”來管束領導干部,若領導干部違反“清單”制度,則進行責任追究,這就是治理“為官不為”首要之義。《關于實行黨政領導干部問責的暫行規定》中規定了實行問責的七種情形,這些情形是對領導干部維護和實現公共利益不力的具體化。

(二)非領導干部考核:將公共利益納入考核指標體系。《中華人民共和國公務員法》和《公務員考核規定》是對非領導成員公務員進行考核的制度根據。《中華人民共和國公務員法》對公務員職位類別和職務級別進行了分類。《公務員考核規定》對考核主體、內容、程序、方式、結果應用做了具體規定。對非領導成員來說,建立以公共利益為核心的公務員考核機制就是要將公共利益納入考核的具體指標體系。首先,從考核主體來看,《公務員考核規定》規定了自我考核、直接領導考核、考核委員會考核。三級考核是現行公務員考核的基本形式。為了在考核中將公共利益作為其中重要的考量指標,我們可以在三級考核的基礎上增加一級考核:群眾考核。引入群眾考核這樣的社會評價機制后,四級考核就比較完善了。其次,從考核內容來看,《公務員考核規定》規定了德、能、勤、績、廉這五個方面的內容要進行分解,通過具體指標來加以考核。這五個方面都可以基于公共利益,設置具體的指標來加以量化。尤其是從行政者承擔賢明少數、平衡輪、分析者與教育者的三個角色,設立相應的指標,對公共利益的實踐情況加以考察。其三,從考核標準來看,規定了四個等次:優秀、稱職、基本稱職和不稱職,并明確了相應的條件。但令人遺憾的是,四個等次的條件中并沒有突出公共利益。應該予以增加,如在優秀等次中加入“維護和實現公共利益成績顯著”;在稱職等次中增加“能做到維護和實現公共利益”;在基本稱職等次中增加“能基本做到維護和實現公共利益”;在不稱職等次中增加“不能做到維護和實現公共利益,出現較嚴重問題”。

2014年12月,通過了《關于縣以下機關建立公務員職務與職級并行制度的意見》,在職務之外開辟職級晉升通道,這將進一步調動廣大基層公務員的積極性,為公務員履行職責、實現公共利益提供新的動力。2015年10月19日,李克強在中央黨校講“經濟課”時指出:“要充分調動中央和地方的積極性,堅決整肅不作為,增強工作的主動性和創造性。”報載,這是李克強10天內再提“不作為”。由此可見,中央對“為官不為”的重視和治理決心。畢竟,維護和實現公共利益是公共行政機構產生的主要原因,是公共行政人員的重要使命。在黨中央的堅強領導下,從建立以公共利益為核心的公務員考核機制入手,“為官不為”一定可以得到整治。