數字貿易網絡的拓撲結構、演化邏輯及影響因素

一、問題的提出

數字化技術與國際專業化分工的深度融合催生了新模式、新業態,以數字化交付為特征的數字貿易迅速發展,成為緩解新冠肺炎疫情沖擊與全球經濟衰退的新引擎。根據中國信息通信研究院《全球數字經貿規則年度觀察報告(2022年)》統計顯示,2020年受疫情沖擊,全球服務貿易和貨物貿易分別同比下降20.0%和5.6%,相比之下,數字貿易降幅維持在2.0%以內,貿易規模高達3.168萬億美元,占服務貿易總額的比重由2010年的47.3%增至63.6%。其中,美國數字貿易額為0.851萬億美元,位居第一。中國居于第五位,數字貿易額約為美國的1/3,為0.294萬億美元,同比增長20.5%,占中國服務貿易額的比重增至44.5%。數字貿易快速發展不僅是全球數字經濟發展的重要驅動力,而且為優化數字服務業國際分工提供了重要機遇。一方面,數字貿易有助于降低貿易成本與疫情等外生沖擊的負面影響,提升各國數字經濟發展的穩定性與韌性;另一方面,數字貿易不斷增長的過程也深刻地影響了傳統貨物貿易嵌入全球專業化分工的模式。那么,在數字經濟的背景下,數字貿易網絡的拓撲結構及其演化路徑如何?內部驅動機制與外生影響因素有哪些?對于這些問題的回答,有利于系統全面地把握全球數字貿易的發展規律,進而為中國優化數字貿易分工網絡及利益分配格局、完善數字產業戰略布局、推動數字經濟高質量發展提供有益借鑒。

中國信息通信研究院在《數字貿易發展白皮書(2020)》中指出,數字貿易與傳統貿易最大的區別在于貿易方式和貿易對象的數字化。雖然,國際社會對數字貿易的認知和闡述尚不統一,但對具體內容和范疇的界定日趨一致:狹義層面的數字貿易為信息通信技術促成或導致的貿易,不僅包括電信、保險、金融、專利、計算機及信息服務,還涉及其他商業服務、個人、文化和娛樂服務等產業,即數字服務貿易

;廣義層面的數字貿易同時包括了基于數字訂購的傳統貨物貿易

。本文主要基于狹義層面的概念展開研究。2020年,信息通信服務貿易是數字服務貿易增長的重要動力,在全球數字貿易中占比為22.2%,2011—2020年間的平均增速高達7.7%,其次是金融服務與知識產權,占比均為16.9%,最后是保險服務(4.5%)、個人娛樂(2.4%)等其他數字服務。

現有關于貿易格局及影響機制的研究在具體方法上,有的采用二次指派程序(QAP)揭示貿易網絡的影響因素

,有的借助指數隨機圖模型(ERGM)探討利益集團

、技術合作

與全球貿易

等網絡的影響因素,還有的運用時態隨機指數圖模型(TERGM)揭示貿易網絡的動態演變與內在機制

。而且,無論是傳統貿易還是數字貿易,在參與國際分工的過程中,都存在多次跨越關境與重復計算問題

。關于數字貿易的核算仍集中在中間品貿易或傳統的總額貿易,缺乏考慮數字出口貿易中隱含的國外增加值與重復計算部分,并且無法反映一國數字服務出口中由該國生產并被進口國所吸收的增加值,即“誰生產與為誰生產”的問題,厘清這一問題有助于客觀、真實地把握數字貿易網絡中各經濟體之間的分工聯系。因此,從貿易增加值的視角核算全球數字貿易具有重要的現實必要性,這同時也是準確把握數字貿易網絡格局及演化的前提。

實驗試樣為Al-Si系鋁合金,其由各原料熔煉制得.由于某些合金化元素的純金屬熔點很高,難以用于熔制鋁合金,因此為避免上述問題,實驗中熔煉制備試樣的原料采用的是純鋁、純鋅及Al-33%Si,Al-50%Cu,Al-10%Mn,Al-10%Mg,Al-10%Fe,Al-10%Ni和Al-10%La等合金元素的中間合金.設計七組實驗試樣,采用完全相同的處理方式制備不同成分的合金試件,不同試樣的組成成分列于表1.

此外,數字技術本身具有可重復編程性、可供性和數據同質化等特征,在很大程度上決定了數字貿易的供給和需求存在高度分割性與高門檻性,這是數字貿易與傳統貿易的本質區別

:在供給端,數字貿易有助于降低勞動力成本、地理空間等因素對傳統貿易的限制作用,數字化技術與創新成為新的貿易競爭力

,促使數字貿易網絡呈現出更明顯的“小世界”“高集聚”特征。在消費端,數字服務的接收與消費依賴于高素質勞動與數字基礎設施的完備性

。以印度為例,2014年以來,其軟件服務水平大幅提升,但由于國內人力資本素質、經濟發展水平、數字基礎設施等因素制約,數字服務深入發展缺乏內需支撐而高度依賴“外循環”

。因此,優化數字貿易網絡格局、推進中國數字經濟高質量發展需要系統把握并識別數字貿易網絡演化規律與內外部制約因素。數字貿易與傳統貿易的區別決定了發展數字貿易不能沿用傳統貿易的發展邏輯,應充分結合數字貿易網絡的特殊性與內外部影響因素,尋求新的著力點,提前對數字經濟、數字貿易所對應的相關產業進行戰略布局。

鑒于此,本文提取并構建數字貿易主干網絡,探究其拓撲結構、演化邏輯與內外部影響因素,實證檢驗數字貿易網絡是否會受網絡內部特征、經濟規模、數字基礎設施、人力資本等因素的影響。為加快數字貿易發展、提升中國在全球數字貿易利益分配格局中的優勢地位提供借鑒,中國應進一步優化完善電信服務、計算機及信息服務等數字產業戰略布局,充分利用數字貿易網絡的集聚性、傳遞閉合性與歷史網絡等內生機制,發揮經濟規模優勢,在數字基礎設施與人力資本方面加大投入力度,以此深化與其他經濟體之間的數字服務分工協作,加快推進中國數字經濟高質量發展。

二、研究方法與數據處理

首先,根據全球價值鏈分解的理論框架厘清各經濟體通過數字服務出口所獲得的實際收益,即出口中隱含的國內增加值。其次,結合貿易網絡的冪律分布特征提取主干網絡,并闡釋網絡社團的識別方法。最后,構建計量模型驗證數字貿易網絡的影響因素。

(一)基于全球價值鏈分解框架的數字貿易核算

出口國內增加值的概念最初是由Hummels等

提出,與之相對應的是出口國外增加值,即垂直專業化(VS),在只有兩個生產環節的情況下,出口貿易額扣除VS的剩余部分即為出口中隱含的國內增加值,衡量一國參與全球價值鏈的獲益規模或獲益能力

。此后相關研究逐步放松了HIY(Hummels-Ishii-Yi)核算框架的“同比例”和“100%來自國外”兩個強假設

,從雙邊貿易、總貿易等角度對國內增加值的核算框架進行拓展和完善

,使其同樣適用于加工貿易盛行的中國和墨西哥。其中,Johnson和Noguera

基于雙邊貿易提出了出口增加值(VAX)概念,即出口國生產且由目的國吸收的增加值,與HIY框架的區別在于剔除了出口的國內增加值又返回本國的部分

,更好地回應了“誰生產以及為誰生產”的問題。因此,本文借鑒Johnson和Noguera

的方法核算數字出口貿易中隱含的國內增加值,如式(1)所示:

digital_vax

=∑

r

y

=∑

(1-∑

∑

A

)×y

(1)

其中,digital_vax

為i國(或地區)s部門出口并被j國(或地區)吸收的國內增加值,r

為i國(或地區)s部門增加值與總產出的比值,A

為j國(或地區)進口i國(或地區)s部門中間品占j國(或地區)總產出的比值,即消耗系數,y

為來自i國(或地區)s部門且用于生產j國(或地區)最終消費品的總產出。

(二)數字貿易網絡構建

系統把握數字貿易網絡拓撲結構與演化特征的關鍵在于所構建主干網絡是否能夠盡可能地提取所有主要的貿易聯系。不論是發達國家還是發展中國家,對外貿易關系通常傾向于集中在少數幾個貿易伙伴國當中。鑒于此,有的學者提出了TOP貿易網絡構建法

,即如果j國是i國第一大貿易伙伴國,則i與j之間存在貿易聯系,反之則相反。在涵蓋所有經濟體的同時也充分考慮各經濟體相對重要的貿易聯系,故而被廣泛應用于貿易格局研究中

。本文主要提取各經濟體排名前二的貿易聯系,篩選標準與劉林青等

基本一致。社團結構是網絡節點聚類的結果,通過識別網絡的社團結構及其演化,有助于揭示數字貿易網絡的拓撲屬性。基于所構建的數字貿易分工網絡,借助Gephi軟件中的ForceAtlas2算法進行可視化處理并識別網絡中的社團結構。具體地,以模塊度(Modularity)的大小作為識別社團是否穩定的標準,隨著不斷循環迭代,當整個網絡的模塊度達到最大時,則認為網絡社團結構處于穩定狀態。Modularity的測算借鑒Newman和Girvan

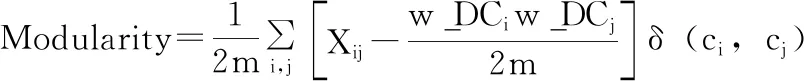

的做法,如式(2)所示:

峨眉健康文化思想是一種基于道教和佛教禪修的健康實踐方法。“健康文化中的生命和長壽概念具有深刻的社會文化基礎、強烈的精神和物質文化。”[13]與制度文化(人類為自己的生存和社會發展的需要積極創造的有組織的規范體系)形成對比,在峨眉武術健康文化的發展歷程中,幾千年來,在峨眉武術的各種拳種技術體系影響下,將古代中醫保健思想融為一體,滲透儒、釋、道思想,已成為一種寶貴的非物質文化遺產。但從精神文化(心理學概念和理論)的實證分析,峨眉武術健康文化被視為天、人、身、心的運動以及文武思想的延伸,成為健康文化的基本出發點和理論基礎。

(2)

(3)

其中,g為網絡中的節點個數,digital_vax

表示i出口至j的數字服務貿易中隱含的國內增加值,x

取值為[0,1],表示i與j兩節點之間是否存在數字貿易聯系,在本文中,當j節點是i節點digital_vax的首要或次要目的地時,x

=1,否則為0。

該工藝同樣適用于各種不同類型的風化巖層,且施工效率相對于其他兩種工藝而言是最高的,此外該工藝下的單樁不需要承受液壓錘的打擊,因而該工藝的優勢較多。其缺點在于此工藝的造價相比于其他兩種工藝而言是最高的。

(三)模型選取與設定

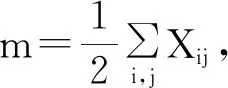

對于數字貿易網絡內外部影響因素的識別主要借助于TERGM。 ERGM側重于解釋網絡關系存在與否的概率問題,能夠較好地解決由于網絡結構依賴而產生的內生性,但更關注某一時間點的靜態截面數據分析,未考慮歷史網絡的影響。鑒于此,本文定義一個I階馬爾可夫相關的TERGM,即假設第t期網絡與第t-1期歷史網絡有關,將多期網絡視為一個整體進行分析,揭示數字貿易分工網絡的內生演化機制。具體模型設定如式(4)所示:

P(Y

=y

|X

=x

,x

,x

,…,E

=e

,e

,e

,…,Y

)

(4)

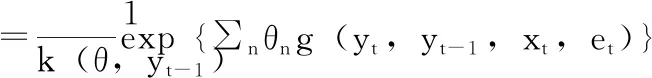

三元組是復雜社會網絡的基礎單元,通過三元組普查能夠更深入地把握數字貿易分工網絡演進的內在規律。如表2所示,2005—2015年,網絡中均沒有111D、030C和300三元組模體,經濟體之間相互獨立、不存在貿易關系的003模體占比最多,但呈現逐年遞減態勢。其次是012模體,增勢顯著但稍有回落,表明某經濟體i向j發出的單向網絡聯系總體趨于上升,而且由某一經濟體向其他多個經濟體發出貿易關系的模體(如021D、111U)顯著多于某一經濟體接收多方網絡聯系的模體(如021U),以及作為網絡中介的傳導型模體(如021C),說明個別具有較強供給能力的經濟體通過數字服務出口獲得了大量的增加值,在數字貿易網絡中占據日益重要的主導地位。此外,在數字貿易分工網絡中,雖然閉合型模體(如030T、120D、120U、120C、210等)數量較少,但總體呈現遞增趨勢,尤其120U模體增幅顯著,表明經濟體i更傾向于選擇其合作伙伴j的貿易伙伴k(即“朋友的朋友”)展開協作關系,進而形成三元閉合的網絡結構。

(四)數據來源與變量說明

本文構建數字貿易網絡的原始數據主要來自OECD-TiVA數據庫發布的2005—2015年投入產出表(ICIO),涵蓋36個部門(ISIC Rev.4),63個經濟體,

其中,36個為OECD經濟體,27個為非OECD經濟體。借鑒中國信息通信研究院對數字貿易的界定,以及周念利和陳寰琦

的做法,將“電信服務”“保險服務”“金融服務”“專利費”“計算機及信息服務”“其他商業服務”“個人、文化和娛樂服務”等產業部門納入數字貿易考察范疇。關于節點經濟體屬性的指標數據如GDP、人均GDP、貿易規模、經濟體首都之間的距離、共同官方語言等來自CEPII中的BACI和GeoDist數據庫。各經濟體的數字基礎設施涵蓋互聯網普及率、每百人寬帶訂閱量、每百人固定電話訂閱量、每百人移動電話訂閱量等指標,數據主要來自世界銀行發展數據庫(WDI);人力資本水平主要根據受教育年限與教育回報率進行測算得來,數據來自Penn世界表(PWT)。

三、數字貿易網絡的拓撲結構與演化邏輯

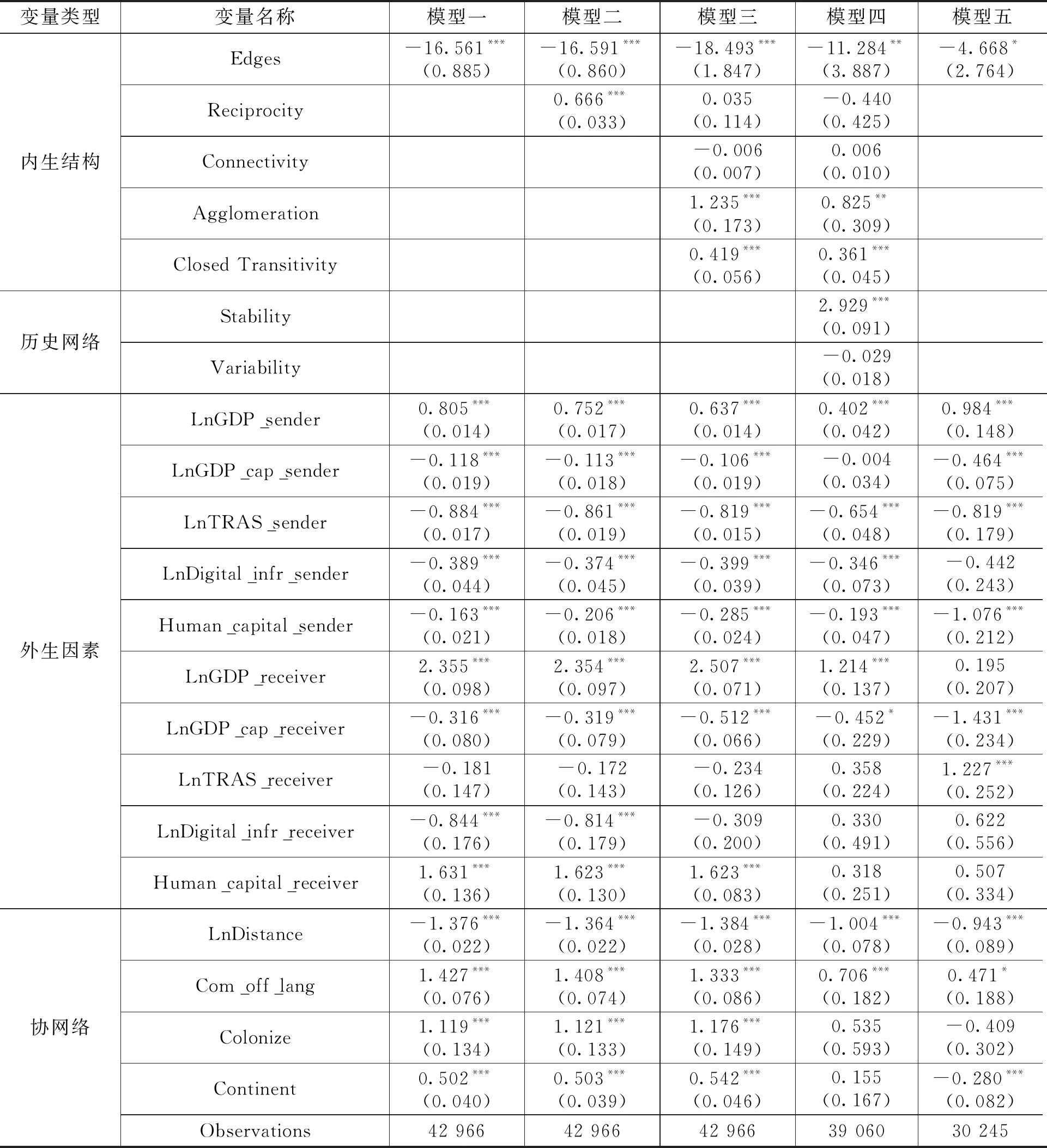

考慮歷史網絡影響的情況下,穩定性(Stability)估計系數為2.929,且在1%的統計水平上顯著,變異性(Variability)估計系數為-0.029但并不顯著,表明在數字貿易網絡中,如果t-1期節點經濟體之間存在分工關系,那么t時期這些聯系傾向于保持穩定。較之于貨物貿易,數字貿易分工網絡具有更明顯的三元閉合特征,三元閉合結構的高度凝聚效應有利于增加網絡關系的穩定性,特別是在面對外生沖擊所帶來的不確定性時,這種內生穩定機制顯得更加重要。通過對比可以發現,模型三中Agglomeration與Closed Transitivity的系數均統計顯著,且高于模型四的估計結果,說明在不考慮歷史網絡影響的情況下,Agglomeration與Closed Transitivity對數字貿易網絡的影響將會被高估。

(一)網絡格局與演變

2005—2015年各個時期數字貿易網絡統計參數的測算結果顯示,各經濟體之間的網絡聯系總體呈現穩中有變的態勢。2005—2015年間,網絡密度指數由0.030小幅增至0.032,表明節點之間通過數字貿易形成了日益密切的分工聯系;節點之間的平均距離介于1.859—2.050之間,全球金融危機期間出現顯著增長,并持續至2013年,而后驟降至2015年的1.859;與此同時,網絡平均直徑為5.000—6.000之間,所有經濟體間的最大距離不超過6.000,遠小于經濟體數量,意味著數字貿易網絡格局呈現明顯的“小世界”特征,各經濟體之間數字化信息傳播與數字服務交換的速度較快。聚類系數又稱傳遞性系數,是網絡結構化程度的體現,描述了經濟體之間由于強聯系而形成的閉合關系(即“三元閉合”)對網絡結構的影響程度。聚類系數介于0.388—0.470之間,總體呈現先降后升的變化趨勢,說明數字貿易分工網絡集聚度較高,而且全球數字貿易的“聯盟化”發展將進一步加劇這種趨勢。數字貿易網絡所呈現出的“小世界”“高集聚”特征將在一定程度上增加網絡的穩定性。

其中,Y

為t時期的數字貿易網絡,表示節點之間是否存在有權重有方向的網絡聯系,y

為 Y

的實際觀測值;X

表示一系列反映網絡內部結構特征的變量,主要包括邊數、節點的互惠結構、連通性、集聚性與傳遞閉合性等(如表1所示);E

為一系列表示外生節點屬性的變量,結合傳統貿易引力模型與現有相關研究,文中納入了發出點(即出口經濟體)和接收點(即進口經濟體)的GDP、人均GDP、貿易規模、首都之間的地理距離、是否擁有共同官方語言、在1945年之后是否存在殖民關系、是否屬于同一大洲等因素。除此之外,結合數字貿易的特點,還考慮了數字基礎設施、人力資本水平等因素;Y

為t-1時期的數字貿易關系網絡,側重考察當期網絡較之于前一期所具有的穩定性與變異性;k(θ,y

)表示標準化常數,以確保模型的概率始終介于0和1之間。

根據上述普查結果同時借鑒Zhou等

的分析思路,進一步探究數字貿易網絡的演化路徑。全球數字貿易網絡的演進大致可分為五個階段:第一個階段主要以003模體為主,各經濟體之間處于相互獨立狀態。第二個階段以012模體為主,即某節點經濟體開始向另一經濟體提供數字服務。發展到第三個階段時,出現了四種類型的模體:102模體,對應于經濟體之間形成互惠的協作關系;021U/021D模體,對應于網絡聯系的發出和接收逐漸集中到某一經濟體,即從事數字出口貿易的經濟體開始逐漸進口數字服務;021C模體,對應于某一經濟體在分工網絡中的傳導性作用,即將進口的數字服務再出口至第三方。第四個階段,節點之間的數字服務供需關系日益復雜,以非閉合的111U模體與傳遞性閉合的030T模體為主。第五個階段是形成網絡閉合的階段,如120U與120D模體,或進一步發展成為210模體。

式(3)中:len為個體路徑總長度;m為權重因子,用以調整路徑長度評價在總體適應度評價中的權重大小;L為起始點到目標點直線近似距離。

通過對比全球貨物貿易網絡發現,數字貿易網絡的演進更傾向于形成多種形式的三元閉合,可能的原因在于,相比于傳統的貨物貿易,數字服務供給和需求都存在一定的進入門檻,對出口國和進口國的數字基礎設施條件、勞動力素質、科學技術水平等方面都有較高的要求,這在某種程度上會強化數字貿易網絡分工的路徑依賴,產生網絡閉合效應。換言之,數字貿易網絡的分工聯系也較多地發生在既能夠提供數字服務又存在數字進口需求的經濟體之間,而這些經濟體往往能夠通過數字出口獲得較多的經濟收益。至此,數字貿易網絡演化的過程,既是各經濟體之間分工聯系從無到有的過程,也是分工網絡“核心—邊緣”結構形成的過程,個別具有數字服務壟斷優勢的經濟體日益居于核心地位,而其他經濟體尤其數字經濟發展滯后的國家(或地區)將逐漸被邊緣化。這一規律的發現,對于中國發展數字經濟以及數字貿易具有警示作用。

(二)網絡社團結構識別

2015年,全球數字貿易網絡中以德國為主導的網絡社團規模開始趕超美國,成為最大社團,同時以中國為主導的網絡社團初具規模,涵蓋了26.56%的節點經濟體,與德國、美國兩個社團形成“三足鼎立”之勢。在以美國為主導的社團中,加拿大(0.212)、日本(0.107)、英國(0.134)等發達經濟體居于中心位置,但影響力有所下降。同樣地,在以德國為主導的社團中,處于核心地位的德國和法國nw_DC指數均出現明顯降幅。在以中國為核心的網絡社團中,居于主導地位的中國nw_DC指數為0.410,僅次于美國,顯著超過德國、加拿大、英國、法國等發達經濟體,社團成員多集中在亞太地區,包括韓國(0.041)、澳大利亞(0.031)、新加坡(0.029)等。

頭花蓼內生真菌Aspergillus terreus油脂類代謝物的鑒定及其抗多藥耐藥菌和抗炎作用研究 …………… 劉 俊等(11):1483

2007年,全球數字貿易網絡逐漸演化出三個社團,然而以瑞典為主導的第三個社團規模僅占6.25%,因此,實質上仍是兩個。其中,美國主導的網絡社團成員以東南亞、拉美國家為主,德國主導的社團成員以歐洲國家為主,兩個社團規模均在45%以上,形成分庭抗禮之勢。在美國主導的社團中,除了個別發達經濟體如加拿大(0.257)、日本(0.203)和英國(0.162)居于核心位置,中國的nw_DC指數為0.173,逐漸超過英國,開始由邊緣向核心地區過渡;一些發展中經濟體在網絡中的影響力開始超過個別發達經濟體,如印度(0.068)、墨西哥(0.042)、巴西(0.028)逐步超過了澳大利亞(0.027)和新加坡(0.023)。在以德國為主導的網絡社團中,僅法國的nw_DC指數較高,為0.152,居于核心位置,其余經濟體均處于網絡邊緣。

通過識別2005年、2010年、2015年三個時間點的數字貿易網絡社團結構并進一步分析,

可以發現,2005年全球數字貿易網絡主要包括兩個社團,以美國為主導的網絡社團具有絕對的規模優勢,覆蓋經濟體的數量占總數的比重達到84.38%;而以法國為主導的網絡社團僅占15.62%,社團成員以歐盟國家居多,且標準化加權點度中心度(nw_DC)普遍較低,即在數字貿易網絡中的地位較低。在美國主導的網絡社團中,英國、德國、加拿大、日本等發達國家的nw_DC較高,分別為0.310、0.284、0.240和0.225,在數字貿易網絡中處于相對核心的位置,而金磚國家如中國(nw_DC指數為0.087,下同)、印度(0.038)、巴西(0.019)、俄羅斯(0.016)及其他發展中經濟體如印度尼西亞(0.007)、阿根廷(0.004)、土耳其(0.008)、越南(0.001)等均處于邊緣位置。

在此期間,中國nw_DC指數由2005年的0.087增至2015年的0.410,在全球數字貿易網絡中的地位和影響力逐漸超過大多數發達國家,不僅如此,以中國為核心的網絡社團也經歷了從無到有的演化過程,并與德國、美國所主導的網絡社團形成“三足鼎立”的穩定格局。數字貿易是中國數字經濟高質量發展的重要內容,之所以能夠產生如此大的影響力,一方面得益于中國大數據、人工智能、云計算等數字化技術的飛速發展,數字產業不斷集聚,數字服務出口供給能力顯著提升;另一方面,以數字技術、數字資源為核心的數字產業深度融入中國民眾生產、生活的各個方面,中國巨大的國內市場需求為全球數字經濟的進一步發展提供了有效驅動力。

2019年Wachendorff將推出支持Ethernet/IP接口的工業以太網編碼器,屆時Universal IE將支持三種以太網接口:Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP。Wachendorff Universal IE 通用型工業以太網編碼器將以其出眾的性能和優勢助力中國智能制造的發展。Wachendorff 2018年德國紐倫堡電氣自動加展覽會已落下帷幕,但Wachendorff會一如既往追求品質及創新,為各行各業的客戶提供更完美的產品。

四、基于TERGM的數字貿易網絡影響因素識別

(一)基準估計

根據上述分析,不難發現全球數字貿易網絡格局呈現“三足鼎立”的態勢,而且具有突出的“小世界”“高集聚”特征,較之于貨物貿易更傾向于形成三元閉合的網絡結構,那么緊接著的問題是:數字貿易網絡格局及其演化的主要影響因素有哪些?對該問題的回答有利于甄別優化數字貿易格局、推進中國數字經濟高質量發展的關鍵因素。下面將運用TERGM對式(4)進行估計以考察數字貿易網絡的內外部影響因素。在估計的過程中,采取逐步加入內生結構變量的方式得到五個模型,如表3所示。模型一僅考慮主干網絡邊數(Edges),模型二在模型一的基礎上加入了互惠性(Reciprocity),模型三增加了連通性(Connectivity)、集聚性(Agglomeration)和傳遞閉合性(Closed Transitivity),模型四進一步考慮了t-1期歷史網絡的影響,模型五則運用傳統面板模型進行估計。這樣做的好處在于考察變量系數估計的同時檢驗結果的穩定性。可以看出,采用TERGM的估計結果與傳統回歸結果基本一致,下面以包含所有變量的模型四為主展開分析。

1.1 一般資料 在中國知網的“文獻來源”中檢索輸入“大理學院學報”“大理大學學報”,按照被引頻次由高至低排序,將被引頻次≥20次的論文納入研究范圍,共計54篇論文納入統計分析范圍,在統計范圍內的論文發表時間自2002年8月30日至2013年1月15日,而以《大理大學學報》為刊名的第1期發表于2016年1月,并且在《大理大學學報》上發表的論文最高被引頻次為5次,無符合統計要求的論文,故將檢索詞“大理大學學報”剔除。統計截至2017年10月22日。

這里基于上述研究方法和數據對數字貿易網絡的主要統計參數進行測算,并進行三元組普查(Triad Census),對比分析數字貿易與傳統貨物貿易的不同之處,對主干網絡的社團結構進行識別,以便系統深入地把握數字貿易網絡的拓撲特征與演化規律。

內生結構方面,互惠性指標的估計系數為-0.440,但并不顯著,說明當某一節點i向另一節點j出口數字服務時,j并不傾向于反過來向i出口,因而兩節點之間無法形成互惠關系,可能的解釋是,j雖然具有數字服務的進口需求,但無法提供相應的出口供給。同樣地,連通性估計結果為正,但并不顯著。集聚性前系數為0.825,且通過了1%的顯著性水平,說明當i經濟體向j提供數字服務時,其他經濟體向j出口數字服務的概率也會增加,而且,能夠提供數字服務的經濟體在某些情況下也存在進口需求,從而形成三元閉合。傳遞閉合性估計系數顯著為正也印證了數字貿易分工網絡具有高度集聚性,且傾向于形成三元閉合效應。

外生因素方面,結果顯示,發出節點外生屬性大多顯著,而接收屬性僅lnGDP_receiver顯著,說明數字貿易網絡的演化存在顯著的發出者效應,而接收者效應并不明顯。具體地,lnGDP_sender與lnGDP_receiver估計系數分別為0.402和1.214,均在1%的統計水平上顯著,說明經濟實力越強,對數字服務的供給能力與進口需求越高,因而與其他經濟體建立網絡聯系的概率就越高。值得注意,在逐步加入內生網絡結構指標的過程中,個別外生指標的系數出現明顯下降,如lnGDP_sender、lnGDP_receiver分別由模型一的0.805和2.355降至模型四的0.402和1.214,說明不考慮內生因素的估計結果將高估外生屬性對網絡的影響。lnTRAS_sender系數顯著為負,表明對外貿易規模越小,通過數字服務出口與其他經濟體建立分工聯系的概率越低。lnDigital_infr_sender、Human_capital_sender的估計結果顯著為負,說明數字基礎設施與人力資本水平越低,與其他經濟體建立數字貿易聯系的概率越低。

對協網絡變量的估計結果顯示,地理距離(LnDistance)系數顯著為負,說明地理距離在一定程度上降低了經濟體之間構建數字貿易分工關系的概率。雖然信息技術帶來的貿易成本降低弱化了地理距離阻力,但依托信息技術的數字貿易分工仍偏向一定的空間鄰近性。共同官方語言(Com_off_lang)的系數為0.706,且通過了1%的顯著性水平,說明各經濟體之間共同的官方語言有助于提升網絡聯系的概率。

試驗驢采用大欄飼養,運動場自由活動,每天飼喂4次,飼喂時間分別為07:00、11:00、17:00、22:00,由專人負責飼養與管理,全天自由飲水。期間注意觀察驢的采食規律、行為表現和健康。

推薦理由:字體是平面設計的三大視覺要素(圖形、文字、色彩)之一,它雖然微小,卻凝聚著無窮的智慧和能量。作為一種表情達意的視覺傳達工具,它在書籍裝幀設計、包裝設計、標志設計、廣告設計、展示設計、網絡媒體設計等各個領域都扮演著極其重要的角色。《字體設計基礎與表現》主要講述了字體的構成、筆畫與結構,文字的分類及特征,字體設計的原則與風格,字體設計的方法以及在平面設計中的運用。

(二)穩健性檢驗(3)穩健性檢驗結果未在正文中列出,留存備索。

這里主要采取調整主干網絡的提取標準、延長網絡時間間隔、改變估計方法等方式重新進行TERGM估計,構建了檢驗上述結論的穩健性模型:模型六、模型七分別將動態網絡的時間間隔調整為2年、3年,網絡關系提取標準不變;模型八調整了主干網絡的提取標準,提取2005—2015年各經濟體數字服務出口國內增加值TOP3的邊;模型九在模型四的基礎上,將TERGM原本的偽極大似然估計法(MPLE)改變為馬爾科夫蒙特卡羅極大似然估計法(MCMC MLE),較之于MPLE,MCMC MLE通過生成仿真圖的方法對參數進行估計,估計結果更加精確有效

;模型十選取2015年作為靜態網絡,運用ERGM模型進行估計。從估計結果可知,模型六至模型九的估計結果與模型四基本一致,Agglomeration、Closed Transitivity與Stability在多數情況下均顯著為正,說明網絡集聚性、傳遞閉合性與穩定性對于數字貿易網絡的積極影響是較為穩健的。外生變量的估計結果仍以發出者效應為主,且經濟實力越強的經濟體發出和接收網絡聯系的概率越高,而貿易規模、數字基礎設施與人力資本水平越低,通過出口數字服務與其他經濟體建立分工聯系的概率也就越低。此外,LnDistance的制約作用和Com_off_lang的促進作用依然顯著。模型十的估計結果也再次印證了表3估計結果的穩健性,但由于ERGM估計對于歷史網絡的識別存在一定的缺陷,因而Stability的系數為負且并不顯著。

(三)GOF與ROC檢驗

不同于傳統計量模型,TERGM模型未運用類似擬合優度、赤池信息準則(AIC)或貝葉斯信息量(BIC)等統計量對模型的擬合效果進行評價。鑒于此,本文根據模型四的估計參數仿真模擬了100個網絡,通過對比仿真網絡與真實網絡的估計值,進行擬合優度(GOF)檢驗和接收者操作特征曲線(ROC)檢驗,即真陽性預測率(TPR)與假陽性預測率(FPR)的比率,TPR表示預計建立網絡聯系的經濟體在真實網絡中的確如此,而FPR則指預計建立網絡聯系的經濟體在現實中并未建立,精度(PPV)為真陽性樣本占總樣本的比率,即TPR/(TPR+ FPR),以此考察模型的擬合效果與結果的穩健性。結果表明,仿真網絡的關鍵特征如共享伙伴分布、二元組伙伴分布及三元組普查等接近于觀測網絡的95%置信區間,箱線圖的中位數與觀測模型的曲線基本重合,表明模擬網絡能夠較好地擬合觀測網絡。ROC檢驗結果顯示ROC曲線(紅線)靠近左上角,表明模型模擬效果較好,也進一步證實了文中對于數字貿易網絡影響因素的識別結果是有效且穩健的。

五、結論與政策啟示

各經濟體通過數字貿易形成的專業化分工網絡呈現出明顯的“小世界”“高集聚”特征,相比于傳統的貨物貿易,更容易演化形成多種形式的三元閉合結構。在此期間,數字貿易網絡的社團結構也發生較大變化,由2005年以美國為主導的網絡社團“一支獨大”格局逐漸演變成2015年的“德國—美國—中國”三個網絡社團“三足鼎立”的格局,個別發展中國家,如印度、墨西哥、巴西等網絡影響力有所提升,而發達國家,如日本、澳大利亞、新加坡等影響力式微。

數字貿易網絡本身的“高集聚”與傳遞閉合屬性有利于各經濟體之間建立更為密切的分工聯系,而且在動態演化過程中,歷史網絡的影響使得數字貿易網絡具有較強的穩定性。不論是歷史網絡,還是集聚性與傳遞閉合性等內生結構,都是影響數字貿易網絡格局及演化的重要因素,缺乏考慮這些因素將高估外生因素的影響作用。與傳統引力模型的預期一致,研究發現,經濟規模越大,該經濟體對于數字服務的供給能力與進口需求越高,因而與其他經濟體建立網絡聯系的概率就越高。而且,各經濟體尤其數字服務出口一方貿易規模越小、數字基礎設施與人力資本水平越低,與其他經濟體建立分工聯系的概率相應也就越低。除此以外,共同官方語言有利于數字貿易網絡的進一步發展,而地理距離仍舊發揮了顯著的阻礙作用,說明依托信息技術的數字貿易分工仍偏向一定的空間鄰近性。

基于上述結論,本文主要的政策啟示在于:數字貿易網絡的集聚性與傳遞閉合特征內生地決定了數字產業分工不可避免地呈現區域偏向性與利益分配的“馬太效應”,其內在穩定性很大程度上得益于歷史網絡與三元閉合效應,這也是全球數字貿易得以不斷深化的首要前提,更是緩沖金融危機、突發公共事件等外生沖擊的重要保障。因此,中國應立足雙循環新發展格局,充分發揮巨大國內市場優勢,在鼓勵數字服務出口的同時積極擴大進口,強化網絡集聚效應,強化數字服務供應鏈韌性,優化全球數字貿易利益分配格局,以數字貿易的高質量帶動數字經濟發展的高質量。此外,當前中國的數字產業基礎設施配套與人力資本水平較低,支撐作用尚未有效發揮。故而應加快建設完善新型數字基礎設施配套體系,促使大數據、5G、人工智能等數字技術與服務產業深度融合,同時加大數字產業高端人才的引進與培養力度,強化中國數字經濟高質量發展的人才支撐和智力支持,著力提升產業基礎與現代化水平,將增強電信、計算機與信息服務等數字產業基礎能力的工作重點放在集成電路、基礎軟件、重大裝備等薄弱環節,并通過補齊數字產業鏈條上基礎零部件、先進基礎工藝、數字技術基礎、數字環境等短板,構建數字產業化與產業數字化相互融合、相互促進的數字服務生態。

[1] 周念利,陳寰琦.RTAs框架下美式數字貿易規則的數字貿易效應研究[J].世界經濟,2020,43(10):28-51.

[2] 賈懷勤,高曉雨,許曉娟,等.數字貿易測度的概念架構、指標體系和測度方法初探[J].統計研究,2021,38(12):30-41.

[3] BRUCE L, MARTYN P, CARUANA P, et al. RCPA QAP general module-recent changes and what the future holds[J].Pathology,2016,48(S1): S7-S10.

[4] HEANEY M T.Multiplex networks and interest group influence reputation: an exponential random graph model[J]. Social networks,2014,(36):66-81.

[5] 段慶鋒,蔣保建.基于ERGM模型的技術合作網絡結構效應研究[J].現代情報,2018,38(8):83-89.

[6] 劉林青,陳紫若,田畢飛.結構依賴如何影響貿易網絡形成及演化:以“一帶一路”為例[J].世界經濟研究,2020(6):106-120+137.

[7] 劉林青,閆小斐,楊理斯,等.國際貿易依賴網絡的演化及內生機制研究[J].中國工業經濟,2021(2):98-116.

[8] 王直,魏尚進,祝坤福.總貿易核算法:官方貿易統計與全球價值鏈的度量[J].中國社會科學,2015(9):108-127+205-206.

[9] 盛斌,高疆.數字貿易:一個分析框架[J].國際貿易問題,2021(8):1-18.

[10] 潘曉明.國際數字經濟競爭新態勢與中國的應對[J].國際問題研究,2020(2):93-106.

[11] 齊俊妍,強華俊.數字服務貿易限制措施影響服務出口了嗎?:基于數字化服務行業的實證分析[J].世界經濟研究,2021(9):37-52+134-135.

[12] GARG P. Study on introduction of cashless economy in India 2016:benefits and challenge’s[J]. An international multidisciplinary research journal,2020,10(4):116-120.

[13] HUMMELS D, ISHII J, YI K. The nature and growth of vertical specialization in world trade[J]. Journal of international economics,2001,54(1):75-96.

[14] 占麗,戴翔.服務業開放與企業出口國內增加值率悖論及其解釋[J].經濟與管理研究,2021,42(6):43-64.

[15] KOOPMAN R, WANG Z, WEI S J. Estimating domestic content in exports when processing trade is pervasive[J]. Journal of development economics, 2012, 99(1):178-189.

[16] DAUDIN G, RIFFLART C, SCHWEISGUTH D. Who produces for whom in the world economy? [J]. Canadian journal of economics, 2011,44(4):1403-1437.

[17] JOHNSON R C, NOGUERA G. Accounting for intermediates: production sharing and trade in value added[J]. Journal of international economics,2012,86(2):224-236.

[18] WANG W, WEI S, YU X, et al. Characterizing global value chains: production length and upstreamness[R].NBER working paper,2017:23261.

[19] ZHOU M, WU G, XU H. Structure and formation of top networks in international trade, 2001—2010[J]. Social networks, 2016(44):9-21.

[20] 鞠建東,余心玎,盧冰,等.全球價值鏈網絡中的“三足鼎立”格局分析[J].經濟學報,2020,7(4):1-20.

[21] NEWMAN M E J, GIRVAN M. Finding and evaluating community structure in networks.[J]. Physical review ,2004,69(2):1-15.

[22] CARNEGIE N B, KRIVITSKY P N, HUNTER D R, et al. An approximation method for improving dynamic network model fitting[J]. Journal of computational and graphical statistics,2015,24(2):502-519.