野蠻生長的數字藏品

◎ 文 《法人》 全媒體記者 李韻石

數字藏品,國際上通稱之為NFT,作為區塊鏈技術的衍生品,近兩年成為收藏界的“新寵兒”。艾媒研究院數據顯示,2021年全球NFT市場容量已超400億美元,以螞蟻區塊鏈銷售額和全球NFT上漲率為依據,可以預測出我國數字藏品市場容量將在2026年達到295.2億元。作為脫胎于區塊鏈技術的新事物,數字藏品熱度逐漸攀升的背后,諸多問題亟待解決。

數字藏品平臺半年增10倍

“目前我的資金投入不多,主要在于參與。很多人進場,一出手就是一二十萬元。”7月30日,數字藏品玩家李源告訴《法人》記者。

李源是一名在校大學生,他對記者講述他的收藏經歷時稱,購買數字藏品主要看重升值潛力。他最近一次購買數字收藏品是在今年7月9日,該藏品是一張數字3D圖片,發售價30元/件。不過,當時的李源并沒有趕上發售期,只能從二級交易商處以170元購買了該藏品。對此,李源解釋說:“買家錯過數字藏品發售期,只能加價購買。”2021年11月,李源在某平臺以發售價25元購買的一件數字藏品,目前已漲到70元,感覺還有升值空間。

對于數字藏品的火熱,7月30日,中國信息通信研究院工業互聯網與物聯網研究所副總工程師高琦在接受《法人》記者采訪時表示,目前國內數字藏品平臺已接近1000家,而在去年年底,平臺數量還不到100家。由此可以看出,我國數字藏品行業發展迅猛。2021年年底,國內大廠開始紛紛布局數字藏品平臺。初期平臺基本采用PGC模式,由平臺方定期發布優質IP的數字藏品,市場處于供不應求的狀態,經常出現銷售的數字藏品1秒售空的情況。

7月31日,科大訊飛消費者事業群副總裁韋邦燈在接受記者采訪時表示,數字藏品在我國迅速走紅的時期是今年北京冬奧會期間。當時“一墩難求”的情況下,發行商和官方合作發行了一系列冬奧數字藏品。這些藏品一經發行迅即售罄,越來越多的人認為其可以替代實物,更方便收藏。此外,今年5月下旬,國務院辦公廳印發了《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》,其中提出:“文化產業的數字化布局在文化數據采集、加工、交易、分發、呈現等領域,培育一批新型文化企業,引領文化產業數字化建設方向。”上述戰略意見,給傳統藏品的數字化方向理清了發展思路。

國內外NFT有本質不同

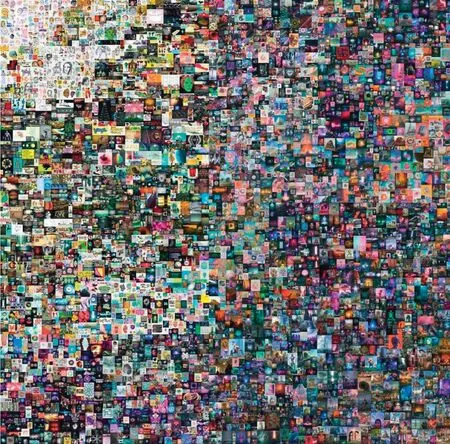

雖然我國數字藏品發展迅速,但其和國外的NFT還存在巨大差異。高琦介紹,國外早在1993年提出NFT的相關概念,但當時僅存在于理論之中。2021年,英國著名拍賣平臺佳士得以6935萬美元的天價拍出了一幅名叫《Everydays:The First 5000 Days》的NFT作品。從此,數字藏品“出圈”并引發關注。

《Everydays:The First 5000 Days》的NFT作品 資料圖片

高琦認為,國外的NFT與國內數字藏品的差異在于:在發展模式上,NFT強調金融屬性,國內數字藏品則更強調收藏屬性,傾向于利用區塊鏈技術,對特定數字作品生成唯一數字憑證,在保護版權的基礎上,實現可信的發行、購買、收藏和使用;在交易機制及價格方面,國外的NFT允許二級市場交易,且NFT的鑄造上鏈、首次發售和二級市場交易都需要支付相應的“手續費”(gas費)。由于其金融屬性及二級市場的開放,NFT在國外價格的漲跌幅較為寬松,且波動較大。截至目前,國內大部分數字藏品平臺僅支持一級市場的購買,暫不支持流通交易;在基礎設施方面,國外主要采用公鏈支撐NFT的鑄造及流通,C端用戶能夠將作品“NFT化”。而國內目前所有數字藏品平臺都是基于聯盟鏈發行,平臺銷售的數字藏品大多是一些權威機構、IP方發行的,C端用戶直接發行數字藏品的情況比較少見。

據了解,區塊鏈是一個去中心化的網絡系統,任何人都可以成為其中的一部分。基于區塊鏈的NFT 同樣遵循任何人都可以上鏈鑄造的原則。

高琦進一步介紹,國內數字藏品基于各自聯盟鏈鑄造,上鏈和發售的算力成本較低,平臺和基礎設施合作費用一般按照項目發售總額的百分比或者接口調用次數的方式收取服務費。聯盟鏈的聯盟方可以制定數字藏品的鑄造和交易規則,對炒作行為具有較好的管控能力。數字藏品的定價權往往由平臺或合作版權方掌握,價格波動不大,主流平臺的數字藏品平均價格基本在百元以下。

8月1日,北 京 市文化娛樂法學會常務理事、元宇宙和數字經濟法律專業委員會主任龐理鵬在接受記者采訪時表示,NFT 誕生至今,國內與國外演化出兩種完全不同的發展路徑。本土化的數字藏品,作為區塊鏈技術應用的典型案例在文化傳播和品牌營銷等方面發揮著重要作用。就其概念而言,國內數字藏品與國外的NFT并不存在實質區別,即通過區塊鏈技術的唯一標識特征,對數字作品、數字藝術品、商品、數字化文物進行確權,在區塊鏈網絡標記其擁有者,并公開后續流轉信息。目前來看,國內數字藏品強調收藏、鑒賞屬性,而非投資屬性,更多的基于聯盟鏈發行、發售,并以人民幣結算,剝離了NFT可能具有的金融屬性以及加密資產結算和流轉體系,同時被更多地應用在數字版權確權、文物數字化、IP開發等方面。

資料圖片

諸多法律問題尚待解決

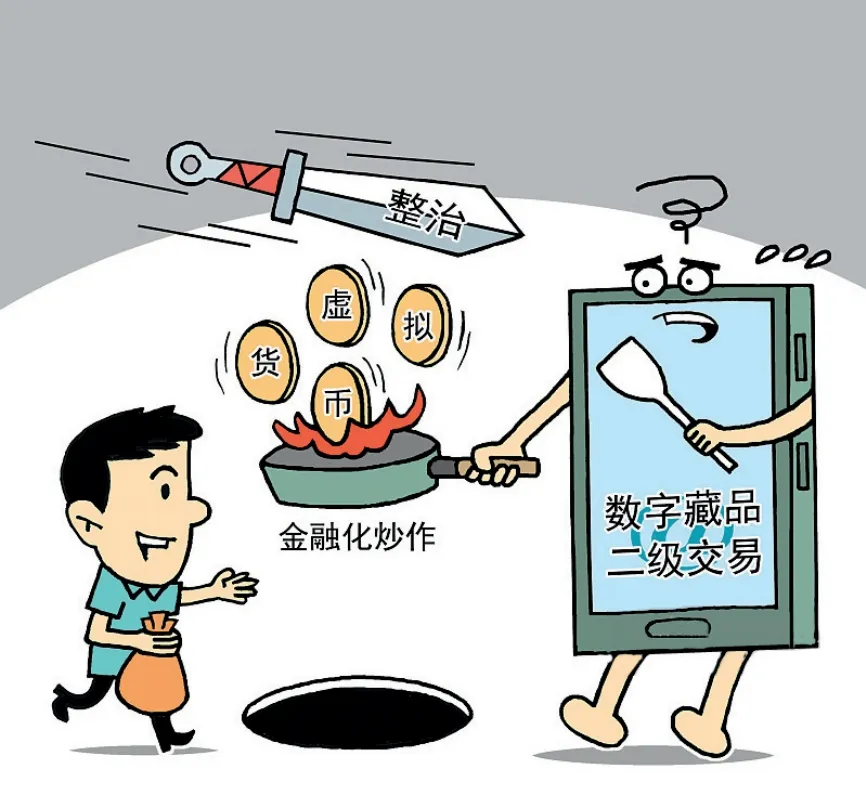

2022年3月,騰訊微信官方封禁了多個炒作及二次售賣的數字藏品平臺小程序及公眾號。業內人士認為,這說明雖然數字藏品在全球范圍內高速發展,但行業內的一些問題仍沒有解決。

對于數字藏品的合規發展問題,8月2日,上海陽光卓眾律師事務所主任律師尹維耀表示,因數字藏品行業屬于新生事物,我國對此行業立法處于摸索階段,行業主管機關尚未明確,目前更多屬于行業自律階段。由于門檻較低,市場上大大小小的數字藏品交易平臺良莠不齊,數字藏品權屬保護和內容呈現方面存在管理缺失問題。此外,數字藏品和虛擬貨幣都源于區塊鏈技術,兩者存在很多相似性。在現階段處理數字藏品法律糾紛時,可能會參考國家頒布的關于數字貨幣的一些法律法規。

“洗錢風險是數字藏品發展中不可避免的問題。”中國互聯網協會研究中心秘書長吳沈括對記者表示,從目前市場情況來看,惡意炒作成分很大。一些數字藏品交易存在變相實現金融產品發行和交易的風險,目的在于逃避監管和逃避審批。

南開大學商學院信息資源管理系教授柯平告訴記者,數字藏品在我國屬于新興行業,全社會對其認知很模糊,市場缺乏規范與約束,相關專業人員缺失。

對于目前國內尚未出臺關于數字藏品或其平臺專屬的法律法規,韋邦燈表示,數字藏品平臺作為網絡提供者,受民法典、網絡安全法、電子商務法及知識產權法等相關法律法規約束,應履行與其相對應的責任和義務。

CFP

高琦對于數字藏品行業的合規問題,也表達了自己的看法。她認為,目前市場中藏品同質化和侵權問題突出。比如,市場上發行了大量屬于公共版權領域的作品,雖然避免了一些版權問題,但作品同質化嚴重,衍生創作沒有太多藝術價值,作為藏品的可欣賞、可收藏價值值得商榷。未來,數字藏品的價值應由用戶需求驅動,解決同質化對數字藏品本身的藝術性、獨特性可能會提出更高要求。因此,數字藏品平臺只有得到專業機構或個人藝術創作者的授權,才能夠提高可收藏性,進而提升其價值。這一過程中,版權問題將得到進一步關注。

其實,當前我國相關部門已經關注到數字藏品的合規管理問題,并出臺了相關規定,規范數字藏品行業的發展。2022年4月,中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會發布的《關于防范NFT相關金融風險的倡議》,提出了6條行為規范,這是目前為止比較明確的規范數字藏品的文件;2022年5月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布的《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》提出,到“十四五”時期末,基本建成文化數字化基礎設施和服務平臺,形成線上線下融合互動、立體覆蓋的文化服務供給體系;2022年7月,《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》提出著力發展區塊鏈開源平臺、數字藏品等商業模式,加速探索虛擬數字資產、藝術品、知識產權、游戲等領域的數字化轉型與數字科技應用。

今年7月,由國家新聞出版署科技與標準綜合重點實驗室區塊鏈版權應用中心主編的《數字藏品應用參考》發布,制定了一系列規范,可以幫助從業者依法合規進行數字藏品的商業行為。