己酮可可堿聯合甲鈷胺治療糖尿病周圍神經病變的療效觀察

馮 毅

(重慶市梁平區中醫醫院,重慶 405200)

糖尿病周圍神經病變主要是由患者遭受長時間的高糖刺激,從而引發微血管病變,導致神經纖維營養狀況出現異常,進而產生退行性病變及脫髓鞘改變引起的[1]。目前,臨床上主要是采用控制血糖、血脂及改善微循環功能等方法對此病患者進行治療,但臨床療效一般[2]。研究發現,糖脂代謝的長期異常與糖尿病周圍神經病變密切相關。相關的研究指出,甲鈷胺和己酮可可堿能夠對糖脂代謝進行調節[3]。本文對我院在2019 年9 月至2021 年3 月期間收治的100 例糖尿病周圍神經病變患者進行分組對照研究,旨在探討用己酮可可堿聯合甲鈷胺治療糖尿病周圍神經病變的臨床療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院在2019 年9 月至2021 年3 月期間收治的100 例糖尿病周圍神經病變患者作為本次研究的對象。其納入標準是:1)臨床資料完整;2)同意參與本次研究。其排除標準是:1)合并有壞疽;2)合并有自身免疫系統疾病;3)近期內接受過其他治療。按照隨機數表法將其分成對照組和觀察組,每組50例患者。兩組患者的一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者一般資料的比較

1.2 方法

兩組患者均接受控制血壓、血脂等對癥治療。在此基礎上,為對照組患者采用甲鈷胺進行治療,為觀察組患者采用甲鈷胺聯合己酮可可堿進行治療。甲鈷胺〔批準文號:國藥準字H20060865,生產廠家:衛材(中國)藥業有限公司〕的用法是:口服,每次0.5 mg,每天3 次。己酮可可堿(批準文號:國藥準字H31020254,生產廠家:酒泉大得利制藥股份有限公司)的用法是:口服,每次400 mg,每天3 次。兩組患者均持續治療2 個月。

1.3 觀察指標

比較兩組患者治療前后脛后神經、腓總神經、正中神經的運動神經纖維傳導速度(MCV)和感覺神經纖維傳導速度(SCV);比較兩組患者治療前后血清C反應蛋白(CRP)的水平。

1.4 統計學處理

采用SPSS 21.0 軟件對研究數據進行處理,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2 檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療前后脛后神經、腓總神經、正中神經MCV 的比較

治療前,兩組患者脛后神經、腓總神經、正中神經的MCV 相比,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組患者脛后神經、腓總神經、正中神經的MCV 均高于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患者治療前后脛后神經、腓總神經、正中神經MCV 的比較(m/s,± s)

表2 兩組患者治療前后脛后神經、腓總神經、正中神經MCV 的比較(m/s,± s)

組別 脛后神經 腓總神經 正中神經治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組(n=50) 35.26±3.31 41.81±3.13 36.38±3.40 42.65±4.53 51.11±3.87 57.53±3.14對照組(n=50) 35.36±3.33 37.78±2.52 36.29±3.77 38.78±3.04 51.06±4.51 52.84±3.35 t 值 0.151 7.092 0.125 5.016 0.059 7.223 P 值 0.881 0.000 0.901 0.000 0.953 0.000

2.2 兩組患者治療前后脛后神經、腓總神經、正中神經SCV 的比較

治療前,兩組患者脛后神經、腓總神經、正中神經的SCV 相比,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組患者脛后神經、腓總神經、正中神經的SCV 均高于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表3。

表3 兩組患者治療前后脛后神經、腓總神經、正中神經SCV 的比較(m/s,± s)

表3 兩組患者治療前后脛后神經、腓總神經、正中神經SCV 的比較(m/s,± s)

組別 脛后神經 腓總神經 正中神經治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組(n=50) 27.60±4.36 34.34±4.69 38.13±2.27 44.45±2.67 40.47±2.21 46.85±2.02對照組(n=50) 27.73±4.68 30.77±2.56 38.26±2.59 40.77±2.52 40.23±2.19 42.81±2.03 t 值 0.144 4.724 0.267 7.088 0.545 9.975 P 值 0.886 0.000 0.790 0.000 0.587 0.000

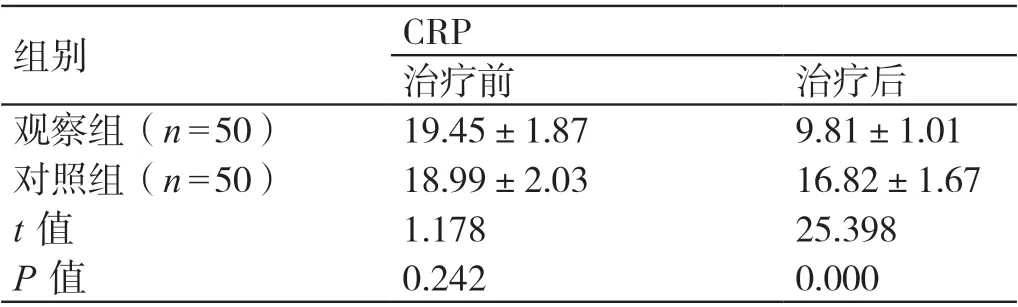

2.3 兩組患者治療前后血清CRP 水平的比較

治療前,兩組患者血清CRP 的水平相比,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組患者血清CRP 的水平低于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組患者治療前后血清CRP 水平的比較(mg/L,± s)

表4 兩組患者治療前后血清CRP 水平的比較(mg/L,± s)

組別 CRP治療前 治療后觀察組(n=50) 19.45±1.87 9.81±1.01對照組(n=50) 18.99±2.03 16.82±1.67 t 值 1.178 25.398 P 值 0.242 0.000

3 討論

糖尿病周圍神經病變患者的病情持續發展可引起壞疽等情況,從而可對其生活質量造成嚴重的影響[4]。此病的致病因素比較復雜,可引起氧化應激反應及炎癥反應[5]。甲鈷胺具有較強的生物活性,能夠促進核酸、蛋白質及脂肪的代謝,修復神經損傷,同時還能夠使神經傳導功能得以改善[6-7]。己酮可可堿能夠對環磷酸腺苷轉變為AMP 的過程進行阻斷,從而可起到擴張血管、改善血液循環的作用[8-9]。有研究表明,己酮可可堿可改善高凝狀態[10]。本次研究的結果顯示,治療前,兩組患者脛后神經、腓總神經、正中神經的MCV、SCV、血清CRP 的水平相比,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組患者脛后神經、腓總神經、正中神經的MCV、SCV 均高于對照組患者,其血清CRP 的水平低于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,為糖尿病周圍神經病變患者采用甲鈷胺聯合己酮可可堿進行治療能夠有效提升其周圍神經的傳導速度,改善其血清CRP 的水平。此法值得在臨床上推廣應用。