綠色小麥種植技術的推廣

李運前

(懷遠縣陳集鎮農業技術服務站,安徽 懷遠 233433)

小麥是一種很高的經濟價值的主要糧食。綠色小麥生產技術的問世,使小麥品質、品質得到顯著改善,為國家的食品安全、社會和諧穩定提供了有力的保證。與此同時,人們的物質條件越來越好,人們對食品的需求也越來越大。在綠色健康的理念下,小麥是一種健康、健康的新品種,它的高品質和高品質的產品,深受廣大消費者的歡迎。在我國的農業生產中,許多農民對“綠色”的栽培技術缺乏認識,缺乏相應的技術支持,使其在農村的發展受到一定的制約。

1 綠色小麥種植技術及其田間管理推廣的必要性

綠色小麥在農業生產、食品安全、農業經濟發展等領域有著重要的作用,不僅可以推動我國的農業發展,還可以把健康的農產品推向市場,保證我國的食品安全。同時,利用新技術發展綠色小麥,使農戶獲得更大的經濟效益。

1.1 經濟效益

大力發展小麥生產技術,加強田間經營,促進農業產業的轉型,促進種植業的可持續發展。隨著科技進步,將其引入到農業生產中,可以產生較大的技術利益和經濟利益,而“綠色”技術可以使種植環境得到最優化,從而產生更多的工業利益。推行小麥的綠色栽培技術及田間經營,可以促進農村的可持續發展。

1.2 綠色小麥重視技術推廣價值

我們國家是一個龐大的國家,如果糧食短缺,將會對人民的生活產生巨大的沖擊。而小麥是我國糧食生產的主要組成成分之一,不僅可以滿足人民的日常膳食需求,而且可以提高人民的生存水平。隨著生活水準的不斷提高,人們對更高質量的生活有了更大的要求。而綠色小麥的栽培技術就是以這種技術為基礎的,它可以很好地適應和滿足人民的現實需要。

在現代化的綠色小麥栽培技術支持下,我國的小麥生產水平持續提高,可以滿足面粉、釀酒等相關行業對糧食生產的需要;可以減少從外國進口的小麥。實際上,為了解決國內的糧食問題,我們必須從其他國家引進一些優質的糧食,從而對國內的小麥生產產生一定的負面作用。而小麥的綠色栽培技術,可以有效地突破這道壁壘,推動我國小麥和農業經濟的深入發展。總之,采用物理防治和生物防治相結合的方法,可以減少在生產中使用化肥,從而可以減少對人體健康的有害元素,從而提高糧食的品質。

2 小麥種植技術現狀分析

從當前的技術發展來看,由于受文化、認知、理解、歷史和經濟等因素的制約,小麥種植技術的主要問題是:首先,農民仍采用傳統的種植技術,直接影響最終種植效益,難以接受新理念、新技術,影響綠色小麥種植技術的全面展開;第二,為了提高產量而使用的化學品,雖然可以提高最終的產量,但是它的品質卻很低,不但會降低它的交易價值,而且可能引起食物的安全問題;第三,在田間作業中沒有進行科學的管理,沒有采用相應的現代化的儀器和設備,不但會影響到小麥的收成,而且會使小麥的生產效率下降,增加生產成本。

3 綠色小麥種植技術的推廣分析——以淮北地區為例

3.1 技術要點分析

安徽省淮北地區位于黃淮海平原的南部,土地遼闊,地勢略陡,但是坡度較為平緩,該地區屬于溫帶氣候,空氣濕潤。在雨季之前,這里的太陽輻射非常強烈,陽光充沛,平均氣溫在14~15℃,對小麥的生長非常有利。考慮到小麥的生長,雨水雖然不多,但也能保證小麥的生長。然而,淮北地區采用的防治措施卻是盲目的,不僅控制效果不佳,還會影響小麥的品質和產量。特別是化肥的濫用和農藥的泛濫,導致了小麥中的農藥殘留問題。傳統的小麥栽培方式,不但對小麥的產量和品質有很大的影響,而且對土壤的生態功能和生態環境也有很大的損害。新時期,要切實改變傳統的栽培方式,大力推廣綠色小麥是改良小麥的一條有效途徑。

小麥品種的產量是實現科學栽培的根本。要根據周村地區的氣候特點和當地的小麥生產體制,選擇具有相對高產、穩產、適應能力強的優良品種,對高產穩產都有很好的適應性。

在選種結束后,要對其進行科學的管理,以提高其存活率和抗病性。確定了具體的播種日期后,要在播種日期之前一星期,選擇陽光充足的日子進行,可以將種子置于陽光下曝曬,曝曬2~3d,這樣可以增加小麥的吸水性,有利于小麥的萌發。曬完了小麥的種子,就需要進行選種,將發芽的小麥和有病蟲害的種子剔除掉,這個過程可以通過飽和試驗來提高種子的準確率。要減少小麥播種后各種病蟲害的發生,必須在播種之前進行藥劑拌種,并針對可能出現的病害采取相應的防治措施,例如用可濕性粉劑拌種,可以有效地減少根腐病、全蝕病和紋枯病的發生。

在地下害蟲較多的地區,可用1000g蘇云金桿菌或1000g百僵菌1號和10kg濕麥麩拌勻后,在整地的同時,將其撒在地上,并將其翻到土壤中,從而達到防止蚯蚓、螻蛄和金針蟲的發生。

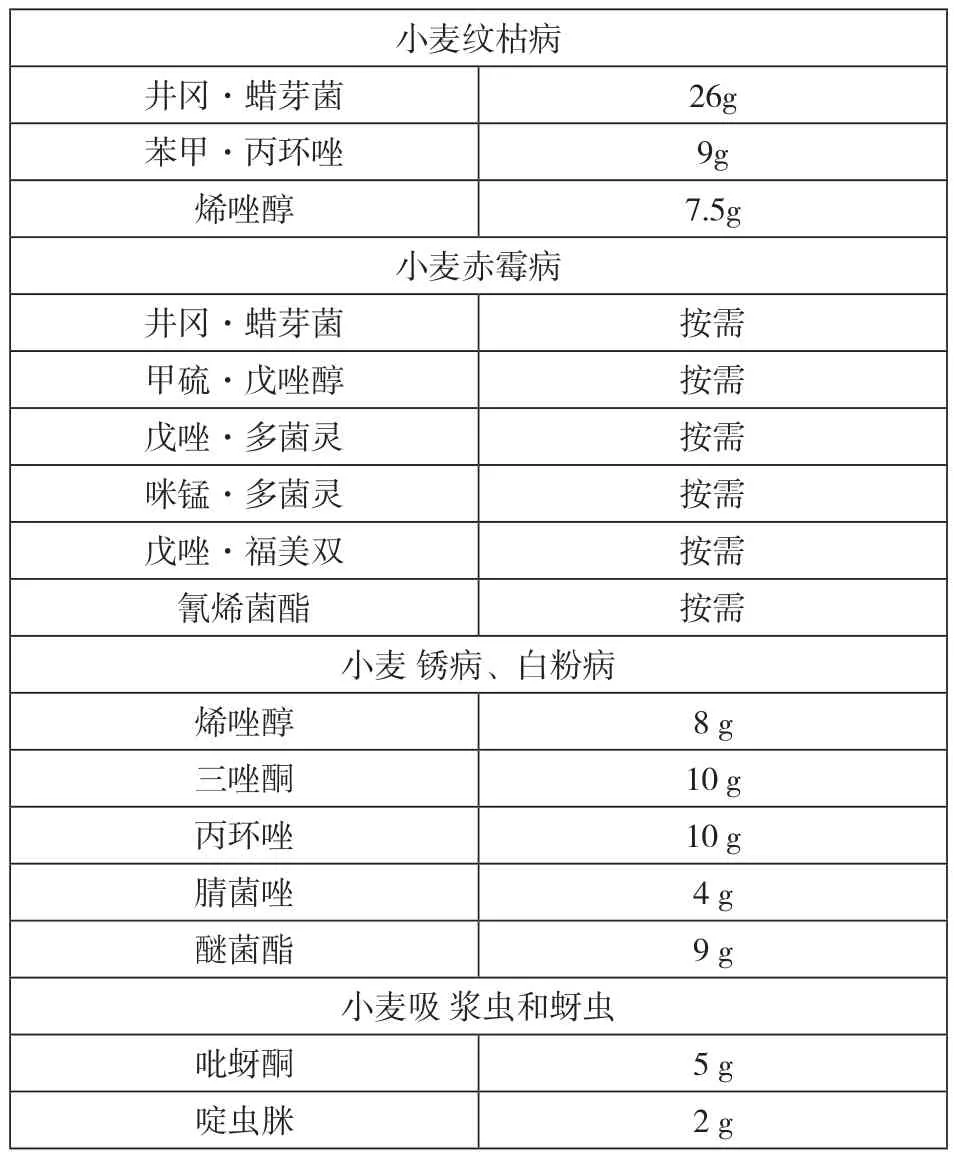

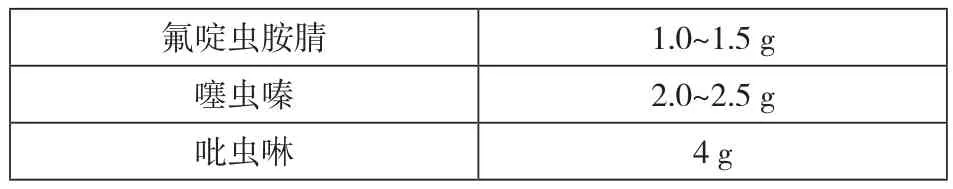

在實施綠色小麥的生產中,要注意預防和控制病蟲害,防止濫用殺蟲劑。在防治病蟲害時,應把農業控制作為主要控制手段,化學控制是輔助手段,在控制過程中采用生物控制和物理控制。如果出現一般的小麥病害,可以采用下列措施:

表1 常見小麥病蟲災害方法

氟啶蟲胺腈 1.0~1.5 g噻蟲嗪 2.0~2.5 g吡蟲啉 4 g

同時要避免使用高毒性和高殘留量的殺蟲劑。同時,要根據田間病害的特點,積極推進生物農藥、物理防治和生物防治。

3.2 安徽綠色小麥種植田間管理

綠色小麥需要良好的土壤條件,在土壤中要保證足夠的水分,才能保證作物的生長。安徽屬溫帶季風氣候,具有顯著的降水量規律,一般在十月左右播種,主要是由于夏季雨水多,在此期間,土壤中已有充足的水分,適合小麥的生長。必須要對種植區域的土壤進行監測,以確保土壤中的有機質含量達到要求,才能滿足作物的生長需要,避免作物后期營養不良。在土壤、水分、光照等方面要有一個良好的生長環境,才能保證小麥的生長。由于氣候條件的影響,小麥在生產過程中會產生一定的環境變化,因此,農戶要充分認識到,并針對不同的氣候條件,采取相應的對策,確保小麥的健康成長。安徽自然條件優越,適合于小麥的栽培。通過分析綠色小麥的生長習性,綜合掌握其特點,制訂合理的播種方案,確保其高產。

水分對小麥的生長發育具有很大的影響,因此要針對不同時期的小麥進行合理的施肥,以確保其在正常的生長條件下生長。要確保小麥能夠得到有效的灌溉,必須在前期就建設好水利設施,并采取合理的灌溉方法,噴灌具有節水、高效、節水等優點,適合于綠色小麥的栽培。由于綠色小麥在不同的生長階段,對肥料的需求和種類都有很大的差別,應根據作物的生長狀況,合理選用適宜的肥料,以保證其生長需要。在施用化肥時,可以聽取當地農業農村部門的意見和建議,并對施肥計劃進行優化,確保取得較好的效果。青麥一般分為春灌和冬灌兩部分,適時澆水是小麥生長的關鍵。加強水、肥管理,結合綠色小麥的生長特性,為其提供足夠的營養支持。

在綠色小麥的整個生產過程中,農戶要從播種到收割,都要進行田間管理。選用抗病能力強的品種,可以在以后的生產中減少發病概率,確保小麥的正常生長。小麥在生長期遇強風時,容易發生倒伏,不但對收獲不利,還會影響產量。所以,農場主應及時了解風力、降水等氣象條件,以達到防治病蟲害的目的。在小麥的生長中,雜草會吞噬一定的營養物質,因此要進行除草。綠色小麥的田間管理是一個重要的環節,必須對其實施全過程的管理,以確保其健康成長。田間管理與最后的收成、質量有著密切的關系,因此必須加強對生產的關注,并能有效地解決生產中出現的問題,消除不良的影響。尤其是在一些細節上,必須十分小心,不然會對小麥的生長造成不良的影響。

4 安徽綠色小麥種植技術推廣的措施

4.1 加強宣傳培訓

新技術應用的主體是農民,有關部門要加大宣傳和宣傳,改變傳統的種植觀念,引導農戶應用新品種、新機械設備,以適應現代農業發展需求。同時,按照綠色發展的有關要求,技術部門要對小麥的技術方案進行有效的調整,確保其適于本地的生產,再通過宣傳紙、明紙發放技術方案,使技術的推廣更加廣泛。鼓勵農戶采用先進的生產技術和裝備,提高他們對綠色小麥的生產熱情。同時,要加強對農戶的技術培訓,使他們學會先進的機械化耕作技術,從而真正地提升他們的整體職業素質,使他們能夠熟練掌握具體的耕作技術,從而促進綠色農業的健康發展。

4.2 利用信息技術,實現育種數據庫的信息數據收集管理

在小麥育種前期準備階段,從選育、選育、試驗方法設計等各環節都有大量的農業數據信息,可以充分利用小麥農業育種信息采集技術直接開展小麥育種小數據采集管理工作,可以大大降低采集工作量,提高小麥農業育種數據采集的工作精準性和工作高效性。例如,可以將傳感器技術與農業自動監測技術相結合,實現對小麥育種的精確數據的實時獲取,從而得到最終的結果。總之,通過對小麥育種信息的收集,可以在短時間內實現對小麥從育種前期到后期的信息實時監測,從而為小麥農業育種準備工作開展保駕護航,進而有效促進小麥農業育種準備工作的健康順利開展。同時,利用網絡技術或利用計算機技術平臺,合理發布和收集當地小麥育種生長過程數據,用這種管理方式做好小麥企業育種經營數據合理分析評價工作。同時,要根據各生產廠家的選擇情況,結合實際生產實踐,合理地分析和評估小麥育種所用材料的質量和缺陷,從而實現對小麥育種生產的信息化管理。

4.3 建設綠色小麥種植示范基地

綠色小麥的栽培技術是一項系統性強、過程復雜、涉及的內容較多的技術,為了更好地推廣這項技術。有關部門可以根據自己的經濟狀況,在當地先進地區開展試驗,即建立此項技術的示范基地,以便快速開拓當地的種植業。因此,在建立示范基地后,首先要引導試點地區的農戶進行全過程的投入,同時也要讓周圍的農戶進行觀摩和學習。有關部門和單位要保證在整個過程中都有專家指導,包括指導種子選種、田間管理、病蟲害防治等,提高農民對綠色小麥的認識和認識;其次,要引導農戶合理使用和保養相關農業機械,例如讓農民直接使用相關的設備,讓他們親身體驗機械化種植的方便,科學實施化肥的價值,以讓其體會到現代科學設備對小麥種植的意義,為后期該項工作開展奠定良好基礎;最后,讓附近農戶親身體驗到青稞的品質和產量,并進一步激發他們的參與熱情。這樣就可以形成一個又一個的示范圈子,從而使這項技術得以普及。

5 結語

綠色小麥栽培技術對促進我國小麥種植業的發展起到了重要作用,對保障糧食安全、改善人民生活、促進鄉村振興有著重要作用。各級農業農村部門要大力推廣“綠色小麥”的栽培技術,加大宣傳力度,利用網絡設施,提高政策福利,建設示范基地,普及科學方法,多渠道合作,推動“綠色小麥”的普及。綠色小麥種植技術是新時期農業生產模式的縮影,未來將會有更多優質高產的種植技術問世。廣大農技工作者要不斷學習,不斷掌握新技術、新方向,為新時期農業發展貢獻一分熱,發一分光。