食用甘薯新品系主要農藝性狀比較分析

武小平,丁 健,武 忠,郭建芳,賈新宇

(山西農業大學玉米研究所,山西忻州 034000)

0 引言

甘薯[Ipomoea batatas(L.)Lam.],又稱紅薯、番薯、山芋、地瓜、金薯等,屬旋花科薯蕷屬,一種具蔓生習性的草本植物,是我國重要的低投入、高產出、耐干旱、耐貧瘠的糧食、飼料和工業原料作物。甘薯含有豐富的礦質元素及人體所需的多種維生素和氨基酸,甘薯中含有防癌、抗癌作用的蛋白,其對腫瘤細胞的增殖、侵襲及轉移具有顯著的抑制作用。

山西省有著悠久的甘薯種植歷史,甘薯的種植面積6.67萬hm2左右,特別是在干旱山區,甘薯耐旱、抗逆性強、適應性廣,具有較強的區域優勢。當前生產上良種較少,地方品種衰老、退化嚴重,嚴重制約了山西省甘薯產業的發展。為此,山西農業大學玉米研究所通過甘薯集團雜交法,篩選出10個甘薯新品系,開展品比試驗,通過品系株型、莖葉特征、產量、熟食品質、食味等,評價各品系的優良特性、綜合性狀,從而篩選出特優的鮮食品種及各類型的育種材料。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試驗甘薯品系有10個,分別為P3-2、P3-5、P3-12、Q13-3、Q13-5、Q13-8、Q13-9、J7-1、J7-6、J10-10以及當地主栽甘薯品種忻薯2號CK,其中品系P3-2、P3-5、P3-12為普薯32放任授粉雜交后代,Q13-3、Q13-5、Q13-8、Q13-9為秦薯5號放任授粉雜交后代,J7-1、J7-6、J10-10為濟薯26放任授粉雜交后代。由山西農業大學玉米研究所生物工程育種室提供。

1.2 試驗方法

本試驗于2021年3~10月在忻州市忻府區前秦村山西農業大學玉米研究所甘薯試驗基地進行。4月3日初選各系無病薯塊于山西省農業科學院玉米所溫室進行育苗,5月12日起壟覆膜,5月13日將各系高剪苗人工帶水栽插于試驗地中。試驗地為沙壤土,地勢平坦,肥力中等,前茬作物為玉米。5月20日補苗,9月28日收獲,全生育期138天。試驗采用隨機區組排列,試驗小區為4行區,行長5 m,壟距1 m,株距0.25 m,小區面積20 m2,3次重復。栽培管理措施與當地大田生產相同。

1.3 測定項目及方法

甘薯的形態特征、生物學特性及品質特性的測定參考《甘薯植物新品種特異性、一致性和穩定性測試指南》,包括植株生長習性、葉色、葉片形狀、頂葉色、葉脈色、分支數、葉蔓長度、粗細、莖色、結薯習性、薯型、甘薯皮色、薯肉顏色、單株結薯數、大中薯率、(烘)干率以及熟食品質等。

收獲季節以小區為單位實收計產,收獲后對各品系進行蒸煮,食味評分。大中薯劃分標準為:大薯(單個質量≥0.25 kg)、中薯(單個質量0.10~0.25 kg)。(烘)干率/%=最后薯干重量/鮮薯重量×100%。烘干率的測定應在收獲前后的1周內進行,選有代表性的大中薯塊,切絲后取500 g,在烘箱中先用60℃烘至較干燥,再用110℃烘至恒重,計算烘干率。

1.4 數據處理

采用Excel2010進行數據處理和分析。

2 結果與分析

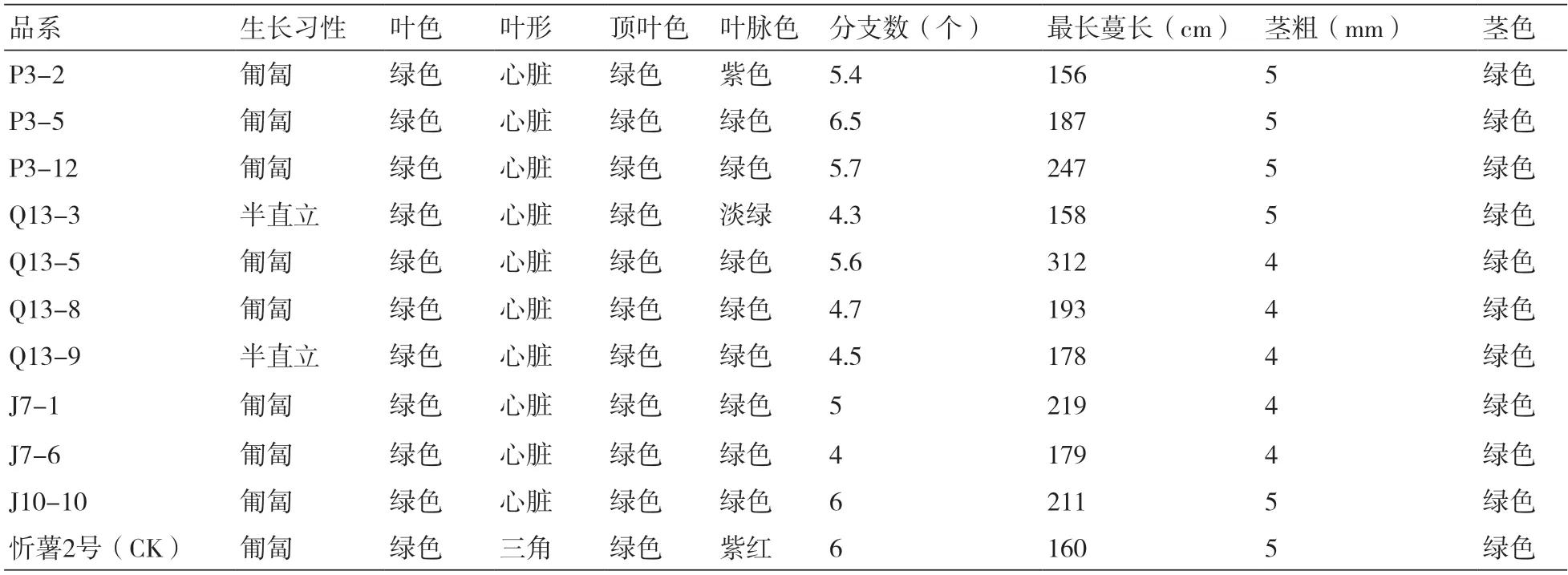

2.1 不同甘薯品種(系)的植物學性狀

分析可知,不同甘薯品系分支數差異較大,各品系的分支數平均4.3~6.5個,從不同品系最長蔓長看,各品系變動為156~312 cm,除了品系P3-2最長蔓長低于對照外,其他品系最長蔓長均高于CK。從不同品系生長習性看,品系生長習性主要以匍匐型為主(表1)。

表1 不同甘薯品(系)植物學性狀比較

2.2 各品種地下部農藝性狀

不同甘薯品系的單株結薯數量差異較大,各品系變動在2.6~6.1個,從不同品系的薯皮顏色看,主要以紅色為主,熟肉顏色以淡黃色最多,薯型主要以紡錘形和長條形為主。從不同甘薯品系塊根烘干率看,各品系變動在24.1%~39.7%,CK的烘干率為27.5%。大中薯率變化幅度在48.9%~84.6%。品系Q13-3大中薯率最高,達84.6%;其次是Q13-9,也達到77.8%(表2)。

表2 各品系薯塊農藝性狀比較

2.3 各甘薯品系鮮薯產量

1 0 個參試品系中,有5 個品系的產量高于忻薯2號(CK),其中Q13-9位居第1,折合產量為38 068.50 kg/hm2,較忻薯2號(CK)增產26.68%。Q13-3位居第2,折合產量34 518.45 kg/hm2,較忻薯2號增產14.86%(表3)。

表3 不同品系鮮薯產量比較

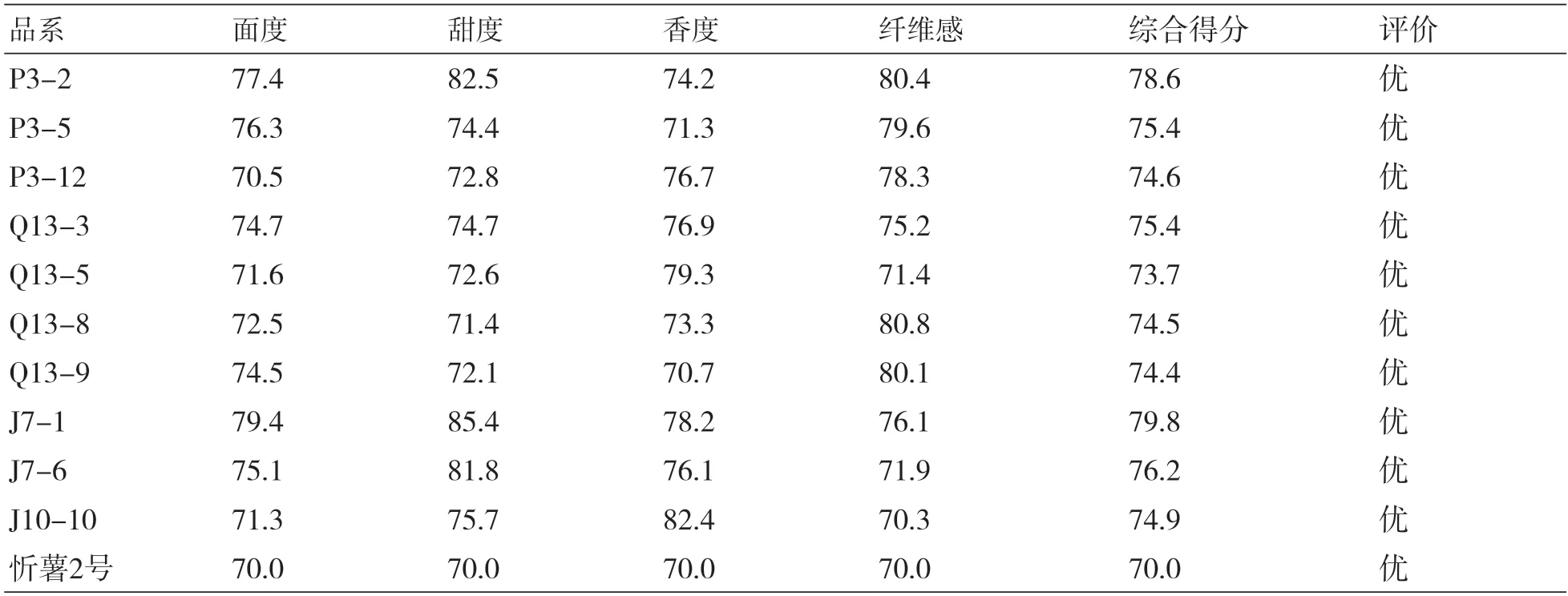

2.4 各甘薯品系熟食品質鑒定

分析可知,P3-2、P3-5、P3-12、Q13-3、Q13-5、Q13-8、Q13-9、J7-1、J7-6、J10-10共10個甘薯風味綜合得分均高于忻薯2號(CK)。根據食味數據分析,鑒定的4個指標中單個評比項目比較,面度和甜度評分最高的都是J7-1,香度評分最高的是J10-10,纖維感評分最高的是Q13-8。在總的品質鑒定評分表中,J7-1的評分最高,在面度、甜度、香度三項評比中都位于前列,綜合品質最好。雖然大中薯率為63.3%,但該品系以中型薯為主,大薯較少,比較符合人們對薯形大小和口感的要求,綜合評價優勢明顯,是一個優質的鮮食品系(表4)。

表4 不同甘薯品系熟食品質比較

3 結論

本試驗以忻薯2號為對照,對選育的10個甘薯品系進行地上特征、地下部特征、鮮薯產量的比較以及風味評價。結果表明,品系J7-1和P3-2較忻薯2號(CK)分別增產5.71%和10.21%,而且口感香甜細膩,在熟食品質鑒定試驗中,風味綜合得分排名分別為第一、第二,符合人們對于薯形大小、口感的要求,適宜進一步擴大種植試驗,為今后甘薯優異新品質選育奠定了一定的基礎。研究對解決山西省甘薯生產中良種缺乏的突出矛盾、提高甘薯的產量和品質以及推動山西省甘薯產業化的進一步發展具有重要意義。

隨著人們生活水平的提高,甘薯的育種目標也隨之改變,由單純地追求高產轉變為產量與品質并重。本試驗選取的10個品系均為鮮食型品系,不同的土壤類型、氣候等環境因素對甘薯品質性狀影響不同,甘薯干物質含量的大小受環境效應影響較大,淀粉還原糖、蛋白質和胡蘿卜素主要受品質和環境互作效應影響。因此,后續的升級試驗、多點試驗應更加重視品質鑒定,實際上很多地方都有自己的地方特色品種,雖然產量低,但是食味一定是符合當地人們的口感需求的,是當地的主栽品種。由于當地的生態環境、生產習慣和消費需求的特性,輕易對一些特色品系的否定是不可取的,對一些有特點的品系,要有進一步挖掘其潛力的意識。