中國(guó)世界文化遺產(chǎn)影響因素

——基于中國(guó)世界文化遺產(chǎn)第三輪定期報(bào)告的分析

羅 穎(中國(guó)文化遺產(chǎn)研究院 北京 100029)

引言

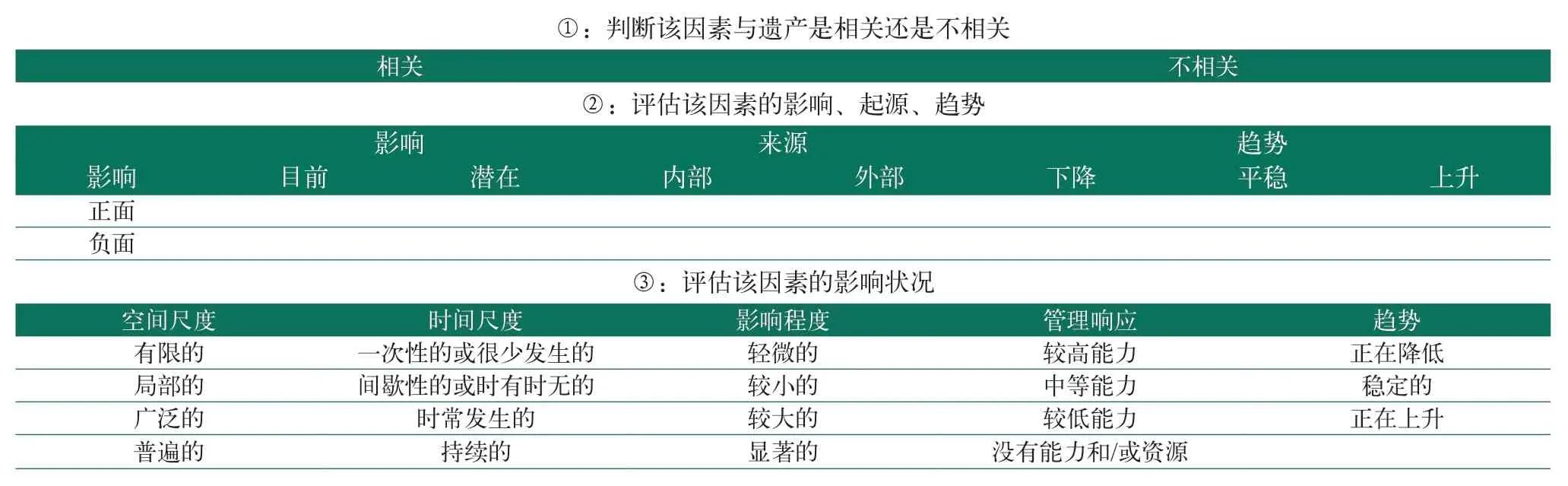

表1 第三輪定期報(bào)告中有關(guān)影響因素的問(wèn)卷內(nèi)容

一、世界文化遺產(chǎn)影響因素的類型

(一)“管理與制度”和“遺產(chǎn)的社會(huì)/文化利用”是主要正面因素

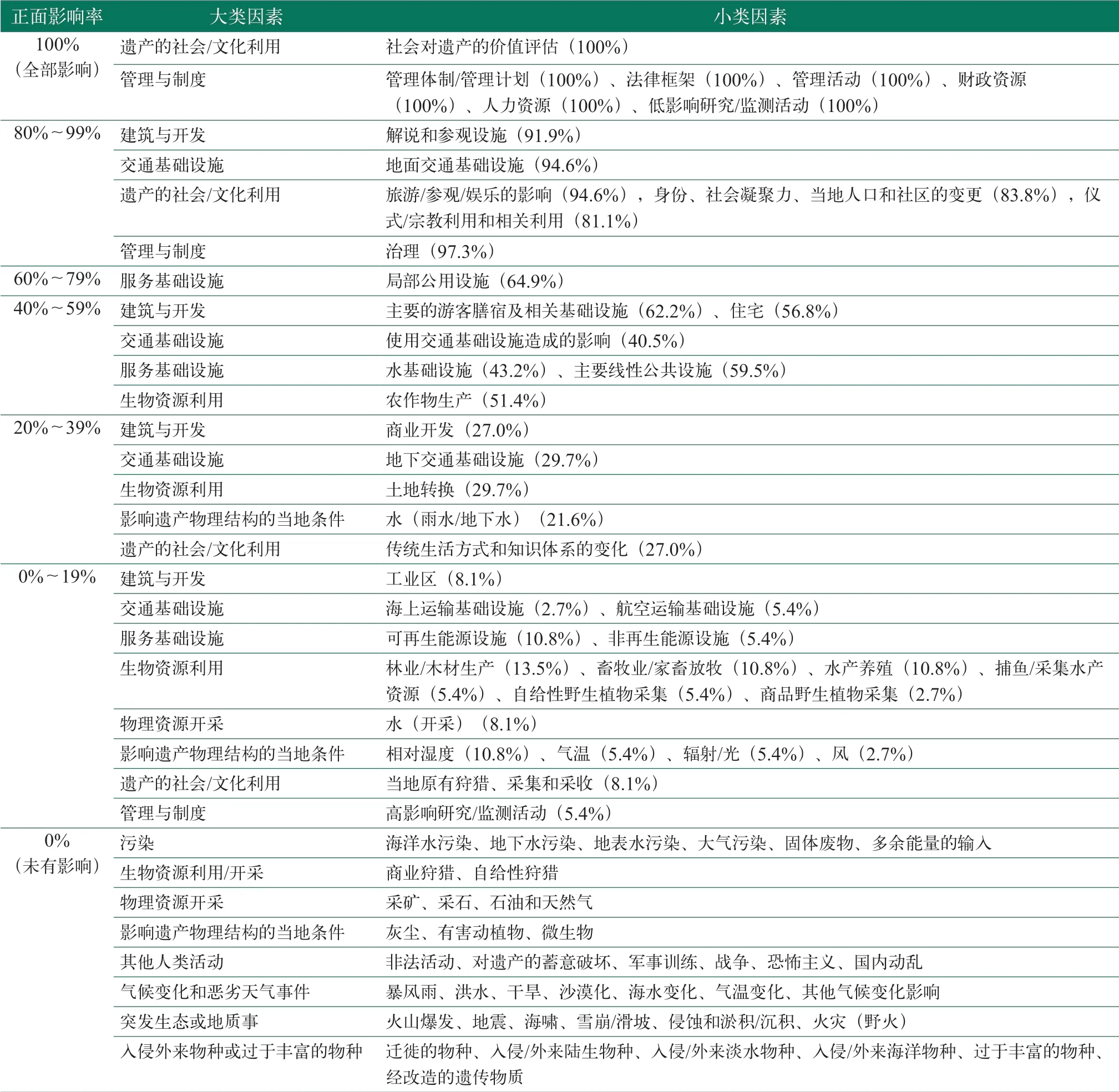

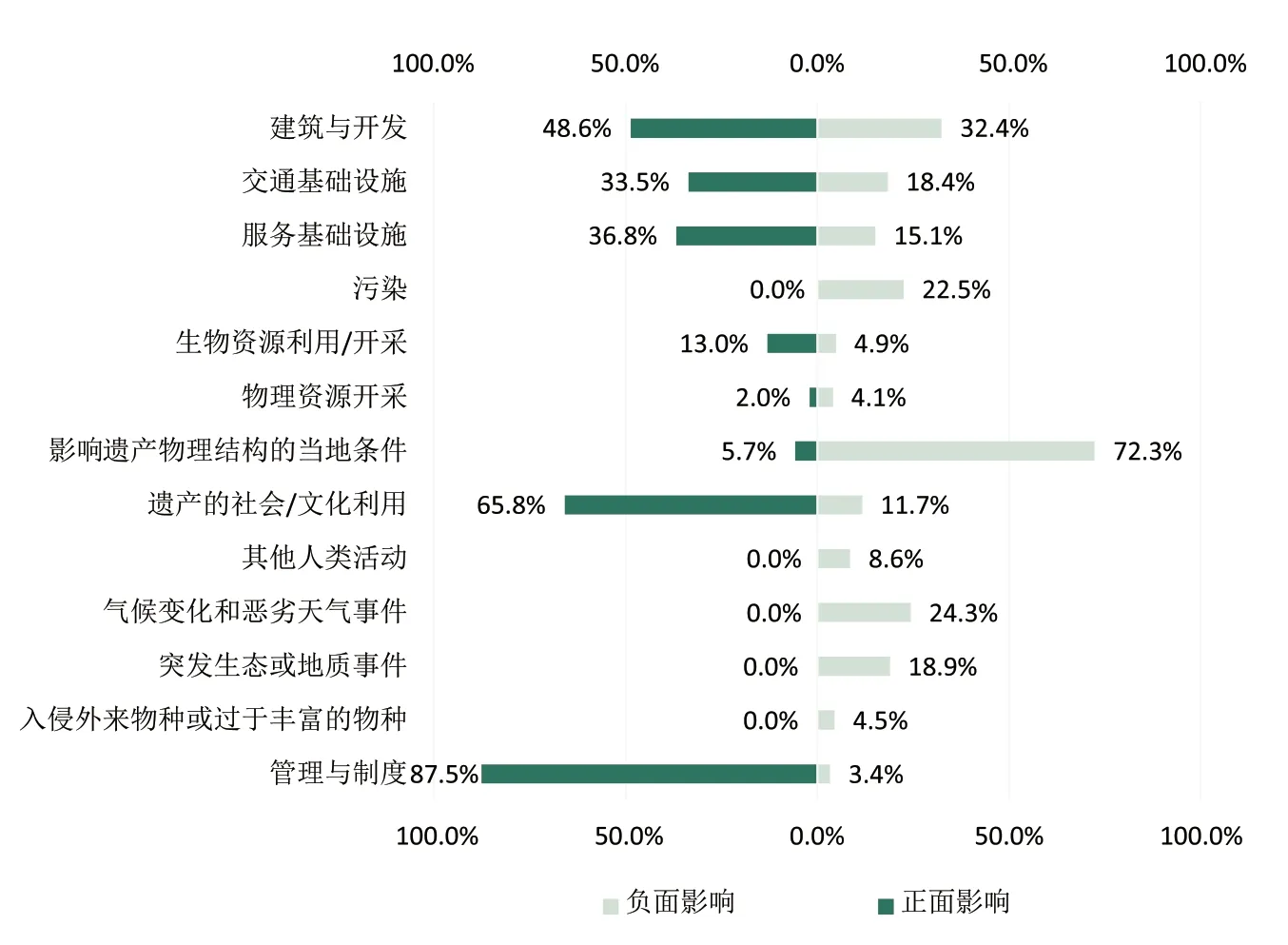

數(shù)據(jù)顯示,從大類因素看,影響我國(guó)世界文化遺產(chǎn)的正面因素包括因素清單中的8大類,最常見的影響因素是“管理與制度”(87.5%),其次是“遺產(chǎn)的社會(huì)/文化利用”(65.8%)、“建筑與開發(fā)”(48.6%)、“服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施”(36.8%)、“交通基礎(chǔ)設(shè)施”(33.5%)(見圖1)。從小類因素看,43個(gè)因素對(duì)我國(guó)世界文化遺產(chǎn)造成正面影響(見表2)。其中7個(gè)因素的影響率是100%,具體包括:“社會(huì)對(duì)遺產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估”“管理體制/管理計(jì)劃”“法律框架”“管理活動(dòng)”“財(cái)政資源”“人力資源”“低影響研究/監(jiān)測(cè)活動(dòng)”。其他影響率較高的因素包括“治理”“旅游/參觀/娛樂(lè)的影響”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”“解說(shuō)和參觀設(shè)施”“身份、社會(huì)凝聚力、當(dāng)?shù)厝丝诤蜕鐓^(qū)的變更”“儀式/宗教利用和相關(guān)利用”等。

表2 我國(guó)世界文化遺產(chǎn)正面影響因素的詳細(xì)情況

圖1 我國(guó)世界文化遺產(chǎn)正負(fù)面影響因素的總體情況

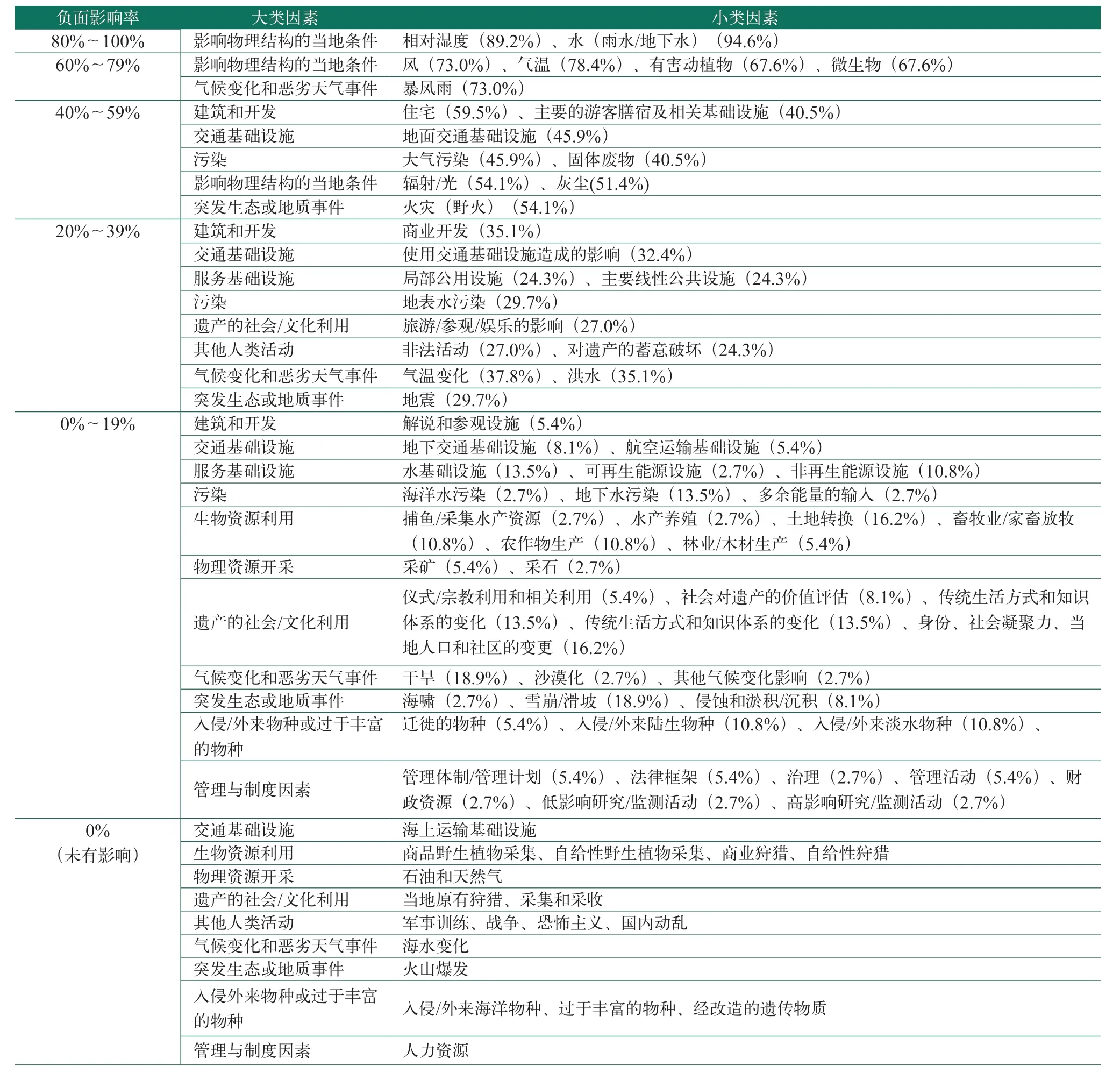

(二)“影響遺產(chǎn)物理結(jié)構(gòu)的當(dāng)?shù)貤l件”和“建筑與開發(fā)”是主要負(fù)面因素

數(shù)據(jù)顯示,從大類因素看,影響我國(guó)世界文化遺產(chǎn)的負(fù)面因素包括因素清單中的全部類型,共13大類,最常見的影響因素是“影響遺產(chǎn)物理結(jié)構(gòu)的當(dāng)?shù)貤l件”(72.3%),其次是“建筑與開發(fā)”(32.4%)、“氣候變化和惡劣天氣事件”(24.3%)、“污染”(22.5%)、“突發(fā)生態(tài)或地質(zhì)事件”(18.9%)、“交通基礎(chǔ)設(shè)施”(18.4%)、“服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施”(15.1%)(圖1)。從小類因素看,64個(gè)因素對(duì)我國(guó)世界文化遺產(chǎn)造成負(fù)面影響(見表3)。其中,影響率較高的因素主要包括“水(雨水/地下水)”“相對(duì)濕度”“氣溫”“暴風(fēng)雨”“風(fēng)”等。

表3 我國(guó)世界文化遺產(chǎn)負(fù)面影響因素的詳細(xì)情況

(三)“自然災(zāi)害”“其他人類活動(dòng)”的負(fù)面影響更加普遍,“旅游業(yè)”“入侵外來(lái)物種或過(guò)于豐富的物種”的負(fù)面影響得到有效控制

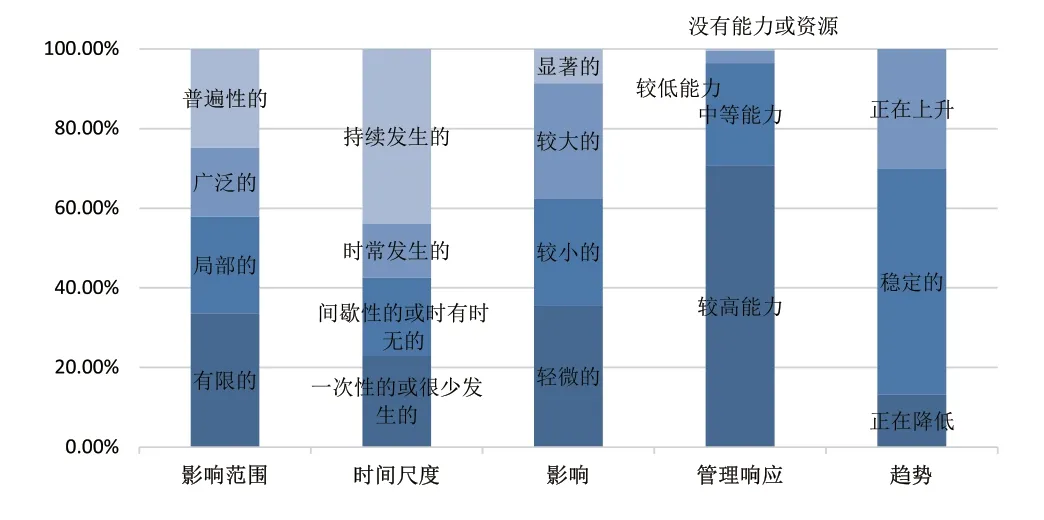

圖2 我國(guó)世界文化遺產(chǎn)影響因素的總體影響特點(diǎn)

二、世界文化遺產(chǎn)影響因素的總體影響特點(diǎn)

(一)“管理與制度”“社會(huì)對(duì)遺產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估”“旅游/參觀/娛樂(lè)的影響”等因素的影響范圍較廣

從影響范圍看,影響較為普遍的(即影響遺產(chǎn)91%~100%的區(qū)域)因素占比24.8%,以“治理”“管理活動(dòng)”“管理體制/管理計(jì)劃”“法律框架”等為主,主要是正面影響。影響范圍較為廣泛的(即影響51%~90%的區(qū)域)因素占比17.3%,以“社會(huì)對(duì)遺產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估”“旅游/參觀/娛樂(lè)的影響”等為主,前者主要是正面影響,后者兼有正負(fù)面影響。影響范圍為局部的(即影響11%~50%的區(qū)域)因素占比24.3%,以“儀式/宗教利用”“解說(shuō)和參觀設(shè)施”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”“水(雨水/地下水)”等為主,其中前兩者主要是正面影響,第三個(gè)兼為正負(fù)面影響,后者主要是負(fù)面影響。影響范圍較為有限的(即在任何一個(gè)時(shí)間點(diǎn)影響10%以下的區(qū)域)因素占比33.6%,以“住宅”“微生物”“有害動(dòng)植物”等為主,其中前者為正負(fù)面影響,后兩者均為負(fù)面影響。

(二)“管理與制度”“解說(shuō)和參觀設(shè)施”“旅游/參觀/娛樂(lè)的影響”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”等因素的影響持續(xù)發(fā)生或經(jīng)常性發(fā)生,“火災(zāi)”“暴風(fēng)雨”“住宅”等因素的影響較少發(fā)生

從時(shí)間尺度看,持續(xù)發(fā)生的因素占比43.8%,以“管理體制/管理計(jì)劃”“法律框架”“管理活動(dòng)”等為主,主要為正面影響。時(shí)常發(fā)生的因素占比13.6%,以“解說(shuō)和參觀設(shè)施”“財(cái)政資源”“旅游/參觀/娛樂(lè)的影響”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”等為主,其中前兩者主要為正面影響,后兩者兼為正負(fù)面影響。間歇性的或時(shí)有時(shí)無(wú)發(fā)生的因素占比19.5%,以“水(雨水/地下水)”“相對(duì)濕度”“儀式/宗教利用和相關(guān)利用”等為主,其中前兩者主要為負(fù)面影響,后者主要為正面影響。一次性的或很少發(fā)生的因素占比23.1%,以“火災(zāi)(野火)”“暴風(fēng)雨”“住宅”等為主,其中前兩者主要為負(fù)面影響,后者兼為正負(fù)面影響。

(三)“管理與制度”等因素對(duì)價(jià)值影響較大或顯著,“住宅”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”“有害動(dòng)植物”等因素對(duì)價(jià)值影響輕微

從影響程度看,對(duì)價(jià)值影響顯著的因素占比8.6%,以“管理體制/管理計(jì)劃”“法律框架”“治理”“管理活動(dòng)”等為主,主要為正面影響。對(duì)價(jià)值影響較大的因素占比28.9%,以“人力資源”“低影響研究/監(jiān)測(cè)活動(dòng)”“財(cái)政資源”等為主,主要為正面影響。對(duì)價(jià)值影響較小的因素占比27.0%,以“相對(duì)濕度”“身份、社會(huì)凝聚力、當(dāng)?shù)厝丝诤蜕鐓^(qū)的變更”等為主,其中前者主要為負(fù)面影響,后者主要為正負(fù)面影響。對(duì)價(jià)值影響輕微的因素占比35.5%,以“住宅”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”“有害動(dòng)植物”等為主,其中前兩者兼為正負(fù)面影響,后者為負(fù)面影響。

(四)針對(duì)“管理與制度”“解說(shuō)和參觀設(shè)施”“社會(huì)對(duì)遺產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估”等因素的管理響應(yīng)較好,針對(duì)“商業(yè)開發(fā)”“主要的游客膳宿及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”等因素的管理響應(yīng)較差

在管理響應(yīng)上,管理響應(yīng)較高的因素占比70.7%,以“管理體制/管理計(jì)劃”“法律框架”“治理”“管理活動(dòng)”“解說(shuō)和參觀設(shè)施”“社會(huì)對(duì)遺產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估”等為主,主要為正面影響。管理響應(yīng)中等的因素占比25.8%,以“水(雨水/地下水)”“相對(duì)濕度”“氣溫”“風(fēng)”等為主,主要為負(fù)面影響。管理響應(yīng)較低的因素占比3.1%,以“身份、社會(huì)凝聚力、當(dāng)?shù)厝丝诤蜕鐓^(qū)的變更”“傳統(tǒng)生活方式和知識(shí)體系的變化”“旅游/參觀/娛樂(lè)的影響”“地下交通基礎(chǔ)設(shè)施”“大氣污染”“氣溫變化”等為主,其中前四者為正負(fù)面影響,后兩者均為負(fù)面影響。沒(méi)有能力或資源管理響應(yīng)的因素占比0.4%,以“商業(yè)開發(fā)”“主要的游客膳宿及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”等為主,為正負(fù)面影響。

(五)“管理體制/管理計(jì)劃”“低影響研究/監(jiān)測(cè)活動(dòng)”“解說(shuō)和參觀設(shè)施”的正面影響上升,“大氣污染”“有害動(dòng)植物”“其他人類活動(dòng)”“火災(zāi)(野火)”的負(fù)面影響下降

在發(fā)展趨勢(shì)上,影響趨勢(shì)下降的因素占比13.1%,以“大氣污染”“有害動(dòng)植物”“其他人類活動(dòng)”“火災(zāi)(野火)”等為主,全部為負(fù)面影響。影響趨勢(shì)穩(wěn)定的因素占比56.8%,以“水(雨水/地下水)”“相對(duì)濕度”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”等為主,前兩者主要為負(fù)面影響,后者為正面和負(fù)面影響。影響趨勢(shì)上升的因素占比30.1%,以“管理體制/管理計(jì)劃”“低影響研究/監(jiān)測(cè)活動(dòng)”“解說(shuō)和參觀設(shè)施”等為主,主要為正面影響。

三、總結(jié)與建議

綜上,“管理與制度”“社會(huì)對(duì)遺產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估”“解說(shuō)和參觀設(shè)施”等因素對(duì)我國(guó)世界文化遺產(chǎn)造成了普遍性正面影響,而且還具有影響范圍廣、影響時(shí)間持久、對(duì)價(jià)值影響顯著、管理響應(yīng)能力高、發(fā)展趨勢(shì)上升等特點(diǎn)。這與近十年在黨中央和國(guó)務(wù)院的高度重視下,包括世界文化遺產(chǎn)在內(nèi)的我國(guó)文化遺產(chǎn)事業(yè)得到快速發(fā)展,人力、經(jīng)費(fèi)、法律等保障體系更加完善,文化遺產(chǎn)治理體系和治理能力得到顯著提高有關(guān)。隨著《“十四五”文物保護(hù)和科技創(chuàng)新規(guī)劃》《大遺址保護(hù)利用“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃》《“十四五”石窟寺保護(hù)利用專項(xiàng)規(guī)劃》等文件的逐一落實(shí),文物領(lǐng)域各項(xiàng)改革將得到全面深化,各項(xiàng)法律制度將更加健全,文物保護(hù)利用將更加融入人民群眾生活,可以預(yù)見以上這些因素將會(huì)持續(xù)積極地影響我國(guó)世界文化遺產(chǎn)。

同時(shí),也可以看出我國(guó)世界文化遺產(chǎn)面臨諸多威脅。“影響遺產(chǎn)物理結(jié)構(gòu)的當(dāng)?shù)貤l件”等諸多小類因素持續(xù)影響遺產(chǎn)保護(hù),尤其是“水(雨水/地下水)”。“暴風(fēng)雨”“火災(zāi)(野火)”等災(zāi)害類因素,雖然發(fā)生頻率是一次性的或是間歇性的,但容易對(duì)遺產(chǎn)價(jià)值造成較大或者顯著的負(fù)面影響,亟須建立有效的應(yīng)對(duì)措施。“商業(yè)開發(fā)”“主要的游客膳食及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”同時(shí)具有較為顯著的正面影響和負(fù)面影響,說(shuō)明遺產(chǎn)周邊建設(shè)項(xiàng)目的事前監(jiān)測(cè)、評(píng)估和事后處置工作還存在較大提升空間。此外,還存在“身份、社會(huì)凝聚力、當(dāng)?shù)厝丝诤蜕鐓^(qū)的變更”“旅游/參觀/娛樂(lè)的影響”“商業(yè)開發(fā)”“主要的游客膳食及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施”“地面交通基礎(chǔ)設(shè)施”等因素,被認(rèn)為沒(méi)有或是僅有較低管理響應(yīng)能力,體現(xiàn)出遺產(chǎn)當(dāng)?shù)卣⒂嘘P(guān)行業(yè)主管部門、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)等群體還未給予遺產(chǎn)保護(hù)充分的支持和理解,或是說(shuō)遺產(chǎn)管理者還未與相關(guān)部門建立良好的協(xié)同工作機(jī)制。為盡量減少這些負(fù)面因素對(duì)遺產(chǎn)的影響,本文嘗試提出以下建議。

(一)根據(jù)遺產(chǎn)及環(huán)境特點(diǎn),制定有針對(duì)性的保護(hù)措施,盡量緩解自然狀態(tài)下遺產(chǎn)本體的劣化速度。自然環(huán)境中的風(fēng)、相對(duì)濕度、溫度、輻射/光、灰塵、水、有害動(dòng)植物、微生物等因素通常會(huì)加速遺產(chǎn)本體的劣化進(jìn)程,如苔蘚、地衣和藻類生長(zhǎng)會(huì)加速遺產(chǎn)表面材質(zhì)破損,樹木、灌木和大型植物在古遺址、石窟頂部或周圍過(guò)度生長(zhǎng),尤其是其根部的深入,會(huì)對(duì)遺產(chǎn)結(jié)構(gòu)造成破壞。遺產(chǎn)管理者應(yīng)針對(duì)主要的自然影響因素,制定不同的保護(hù)措施。如針對(duì)風(fēng)、相對(duì)濕度、溫度、水等因素,可以通過(guò)建立保護(hù)棚、防護(hù)罩等,抑制或避免這些因素對(duì)遺產(chǎn)的影響;針對(duì)灰塵、有害動(dòng)植物、微生物等因素,可通過(guò)實(shí)施定期保養(yǎng)維護(hù)措施,及時(shí)進(jìn)行清除。對(duì)于一些影響關(guān)系復(fù)雜又對(duì)遺產(chǎn)保存非常重要的自然因素,可以通過(guò)儀器設(shè)備進(jìn)行定期監(jiān)測(cè),建立因素與遺產(chǎn)保存狀況的關(guān)系模型,為后續(xù)保護(hù)工作提供可靠依據(jù)。

(二)建立/完善遺產(chǎn)周邊建設(shè)行為的常態(tài)化管控機(jī)制。世界文化遺產(chǎn)因其特殊的地位,往往是助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要引擎,由此會(huì)在遺產(chǎn)周邊帶來(lái)各種各樣的建設(shè)行為。不受控制的建設(shè)行為,如遺產(chǎn)周邊的高層住宅、大型商場(chǎng)、大規(guī)模游客設(shè)施或工業(yè)園等,會(huì)破壞遺產(chǎn)所在的歷史環(huán)境,不利于遺產(chǎn)價(jià)值的保護(hù)和傳承。為了盡量避免建設(shè)項(xiàng)目對(duì)遺產(chǎn)帶來(lái)負(fù)面影響,遺產(chǎn)管理者應(yīng)主動(dòng)與文物行政部門、建設(shè)規(guī)劃管理部門建立協(xié)同工作機(jī)制,尋求和利用多方力量,共享建設(shè)項(xiàng)目審批、監(jiān)控等方面的數(shù)據(jù),及時(shí)、全面的了解遺產(chǎn)周邊的建設(shè)項(xiàng)目信息。一旦在受保護(hù)地區(qū)內(nèi)開展或批準(zhǔn)開展有可能影響遺產(chǎn)價(jià)值的大規(guī)模建設(shè)工程時(shí),應(yīng)按照《實(shí)施〈世界遺產(chǎn)公約〉的操作指南》的要求及時(shí)上報(bào),避免對(duì)遺產(chǎn)價(jià)值造成不可逆轉(zhuǎn)的損壞。與此同時(shí),遺產(chǎn)管理者在日常管理工作中也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)遺產(chǎn)周邊建設(shè)項(xiàng)目的主動(dòng)巡查、監(jiān)測(cè)工作,發(fā)現(xiàn)異常變化后,及時(shí)上報(bào)至上級(jí)文物行政部門、當(dāng)?shù)厝嗣裾瑓f(xié)助相關(guān)部門對(duì)異常行為進(jìn)行處置。

(三)提高當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)遺產(chǎn)價(jià)值的認(rèn)識(shí)和理解。遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承工作離不開當(dāng)?shù)鼐用竦闹С郑绕涫腔顟B(tài)遺產(chǎn),他們的傳統(tǒng)生產(chǎn)生活方式往往是遺產(chǎn)價(jià)值載體,一旦當(dāng)?shù)鼐用翊笠?guī)模遷出,傳統(tǒng)生產(chǎn)生活方式將會(huì)逐漸喪失,對(duì)遺產(chǎn)價(jià)值造成嚴(yán)重的負(fù)面影響。為了避免發(fā)生這種情況,當(dāng)?shù)卣⑦z產(chǎn)管理者應(yīng)通過(guò)各種方式提高當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)遺產(chǎn)價(jià)值的理解和認(rèn)同,充分保障他們對(duì)遺產(chǎn)的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán),激發(fā)他們的自覺(jué)保護(hù)意識(shí)。此外,當(dāng)?shù)卣⑦z產(chǎn)管理者還應(yīng)充分利用公共政策(經(jīng)濟(jì)收益、補(bǔ)償機(jī)制等),積極創(chuàng)造條件為當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)和發(fā)展提供機(jī)會(huì),促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐用裆?jì)的可持續(xù)發(fā)展。

(四)加強(qiáng)對(duì)氣候變化及自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)。氣候變化所導(dǎo)致的氣溫增高、海平面上升、極端天氣與氣候事件頻發(fā)等,對(duì)自然生態(tài)系統(tǒng)和人類生存環(huán)境產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。為了應(yīng)對(duì)氣候變化及自然災(zāi)害對(duì)世界遺產(chǎn)的影響,聯(lián)合國(guó)教科文組織先后出臺(tái)了一系列的政策文件,如《世界遺產(chǎn)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理》(2010年)、《氣候變化問(wèn)題行動(dòng)戰(zhàn)略》(2017年)、《世界遺產(chǎn)氣候變化影響政策文件》(2021年)等。2022年,我國(guó)多部門聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家適應(yīng)氣候變化戰(zhàn)略2035》,對(duì)當(dāng)前至2035年適應(yīng)氣候變化工作作出統(tǒng)籌謀劃部署。遺產(chǎn)管理者要堅(jiān)守“主動(dòng)適應(yīng)、預(yù)防為主,科學(xué)適應(yīng)、順應(yīng)自然,系統(tǒng)適應(yīng)、突出重點(diǎn),協(xié)同適應(yīng)、聯(lián)動(dòng)共治”的基本原則,依據(jù)減緩溫室氣體減排與增匯、適應(yīng)強(qiáng)調(diào)防范和降低氣候變化的不利影響與風(fēng)險(xiǎn)這兩大對(duì)策,制定具體保護(hù)管理措施。首先,應(yīng)著重加強(qiáng)能力建設(shè),徹底改變重救災(zāi)、輕減災(zāi)的思想。其次,要根據(jù)當(dāng)前氣候變化趨勢(shì)和歷史災(zāi)害數(shù)據(jù),重新開展災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估,通過(guò)分析各項(xiàng)致災(zāi)因子的危險(xiǎn)性、應(yīng)災(zāi)環(huán)境的敏感性、遺產(chǎn)本體的脆弱性等,客觀評(píng)估遺產(chǎn)受到的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn),制定完善的災(zāi)害響應(yīng)計(jì)劃。第三,還應(yīng)主動(dòng)把遺產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理納入到城市防災(zāi)減災(zāi)體系中去,統(tǒng)籌災(zāi)害管理,加強(qiáng)與氣象、自然環(huán)境、應(yīng)急管理等部門的協(xié)作,密切注意災(zāi)害發(fā)展態(tài)勢(shì)和影響范圍,實(shí)時(shí)研判風(fēng)險(xiǎn),全面增強(qiáng)遺產(chǎn)抵御氣候變化和災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的韌性。

鑒于定期報(bào)告是遺產(chǎn)管理者向世界遺產(chǎn)委員會(huì)提交《世界遺產(chǎn)公約》實(shí)施情況的自查性報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容與遺產(chǎn)地自身能力建設(shè)水平、重視程度等有著密切關(guān)系,可能會(huì)存在回避某些負(fù)面因素的情況。遺產(chǎn)管理者在實(shí)際工作中,應(yīng)該結(jié)合自查數(shù)據(jù)和經(jīng)國(guó)際專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)研究分析的數(shù)據(jù),如保護(hù)狀況報(bào)告、反應(yīng)性監(jiān)測(cè)報(bào)告等,綜合判斷影響因素的狀況,以此制定更加有效的保護(hù)管理措施,確保遺產(chǎn)價(jià)值得到更好的保護(hù)和傳承。