嶺南傳統鑊耳屋建筑形態及保護研究

李 游,邢亞龍

(澳門城市大學創新設計學院,澳門 999078)

由于地處中國最南端,嶺南地區常年高溫多雨,河流眾多,水源豐富。鑊耳屋匯聚了歷代建筑匠師汗水與智慧的結晶,根據嶺南地區氣候特點巧妙地融入當地的傳統文化和風水學,再加以精巧的雕刻技術和繪畫藝術,成就了一座又一座集觀賞與實用于一身的特色建筑。嶺南民間璀璨的藝術和典故,成為了嶺南建筑的文化元素,體現在了鑊耳屋中,使其成為了眾多建筑風格里極具辨識度的符號。作為嶺南傳統建筑的代表之一,鑊耳屋的建筑結構和藝術體系顯然早已成熟,然而一直以來卻少有系統的研究和記錄,更不用說其內部的建筑細節。本文通過實地考察,整合并分析鑊耳屋的建筑形態與文化,探討在當代城市發展中應如何正確傳承和保護嶺南傳統鑊耳屋建筑[1-3]。

1 鑊耳屋建筑風格

1.1 傳統民居的定義

結合《中國大百科全書》中的定義,民居其實是民間建造的,非官式的居住建筑[4],具有民族性、地域性和文化性的特點。

各個地區的傳統民居都有著鮮明的地域特色,是地區歷史發展的文化符號,具有深厚的文化價值。在眾多的傳統民居中,鑊耳屋以其獨特的建筑形態及文化內涵成為嶺南建筑的一道綺麗的風景。

1.2 鑊耳屋結構布局與特征

因為嶺南地區是亞熱帶季風氣候,常年高溫多雨,故鑊耳屋的入口通常設置在側面,既能抵擋風雨又可以讓空氣流通,而天井兩側的房屋都會打通,檐廊相間,虛實相生。內部結構則是根據北方合院演變而來的“三間兩廊”格式,“三間”是指內部一排的三間房屋格局,“兩廊”則是指天井兩旁的房屋格局。其中內部三間房屋的兩邊房是臥室,中間的位置則是廳堂,廳堂前的天井兩旁的房屋則一般用作廚房或雜物間。

鑊,在古代指的是一種大鐵鍋。“鑊耳屋”因其側面的山墻形狀酷似鑊耳(即鍋耳),故稱“鑊耳屋”。鑊耳墻的形狀據說是仿自古代官員的官帽,最大的建筑特點是瓦頂上建造的龍船脊。“鑊耳屋”一般用磚木做建材,青磚(麻石)砌墻,階磚鋪地,紅、白石板鋪天井。從正面看兩邊高聳的墻體呈鑊耳形,從側面看就像一個“凸”字,屋兩邊的鑊耳,其結構從檐口至頂端用兩排瓦筒壓頂并用灰塑封固,處理收口的工藝,是整座建筑工程難度最高,造價最貴的地方。建筑兩側高聳的鑊耳墻不僅可以抵擋風雨來襲,順勢讓風流入門窗,使室內在炎熱的夏天能達到降溫的效果,更重要的是還可以防火隔熱。鑊耳屋門前的石柱上一般都刻有花草和人物,內壁上則繪有一些彩畫。

1.3 鑊耳屋建筑文化

建筑無疑是符號中的符號,是凝固的歷史見證,也是生動的文化書寫[5]。鑊耳屋正是嶺南地區傳統地域文化的歷史遺留珍寶,其建筑并不是單純的簡單物理空間建造,而是包含了廣府文化獨有的價值內涵,鑊耳屋的文化隱喻可以總結為以下四方面:

1)自我定位:據說鑊耳墻的形狀仿自古時候的官帽,所以只有當時的官員和身份高貴的人家才可以住在鑊耳屋,逐漸衍生了一種尊貴、榮華的現實隱喻,象征著事事順心、如意,體現了居住鑊耳屋人家的優越感和滿足感。

2)地位再現:布迪厄符號權力又相當于符號暴力,它是一種構建現實的權力,依賴于普遍共識,但其實它是一種誤識,相當于馬克思主義中意識形態的虛假意識,是得到普遍認同的軟暴力。而鑊耳屋呈現的身份地位正是布迪厄符號權力的體現,是傳統等級制度的深層次隱喻。

3)身份識別:鑊耳墻上雕刻的花紋(龍、鰲、水草等)和龍船脊巧妙避開了僭越皇權的政治風險,又象征著家族身份的尊貴,是對自我到社會到自然這三者關系的符號整合,具有識別性的功能。

4)心理激勵:鑊耳屋的建筑群以青石板鋪路,層遞而上,意為“步步高升,青云直上”,表達了祖先對子孫后代的期望。鑊耳屋同時也體現了建造者的思想結構,是自我表達的一種方式。例如佛山三水的大旗頭古村落,文房四寶充分體現了天人合一的哲學思想,是對祖先敬拜的具象表達,更是對后代子孫耕讀傳家、光宗耀祖的心理激勵。

2 傳統民居建筑鑊耳屋典例

2.1 大旗頭村古建筑群

大旗頭村古建筑群,位于佛山市三水區樂平鎮,為清代廣東水師提督鄭紹忠于光緒年間所建,是粵中地區鑊耳屋建筑群規模最大的古村,總占地面積52 000 m2,其中古建筑群占地14 000 m2。該村200多座鑊耳屋呈梳式布局,坐西向東,連片而立,五座祠堂和家廟在前列,府第、民居、文塔、曬坪、廣場和池塘兼備,內部布局為廣東民居典型的“三間兩廊”式結構,外部則是硬山頂鑊耳式封火山墻。百年古榕旁建的筆形文塔與塔下方石對面是一大片池塘與曬坪,這四個元素共同組成了寓意“文房四寶”的巧妙景觀。現存祠堂、府第建筑5座以及民居40多間。

大旗頭村古建筑群具有很高的文物價值,是建筑學、民族學、歷史學等學科學者用作我國古代農業聚落文化和廣東文化地理實例研究的重要地區[6]。2002年廣東省政府公布大旗頭村為第四批省級文物保護單位,2003年又被建設部、國家文物局聯合公布為首批12個國家級歷史文化名村之一,2004年被廣東省文化廳評為廣東第一村。通過實地考察,得出以下幾點最具代表性的建筑形態特征:

1)結構特點:大旗頭村民居均采用“三間兩廊”式的嶺南地區經典結構,大門通常不在正面,而是在側面旁開,進入房屋內部首先中間是天井,天井兩側是廚房及行廊,再深入內部中間的廳堂有一木屏風分隔內室與外室,木屏風前有簡易神龕,用于供祭祖先,天井四周墻面的磚雕上作有“天官賜福”的字樣。正房在廳堂兩邊,臥床上方有閣樓,一般用來放置雜物(見圖1)。

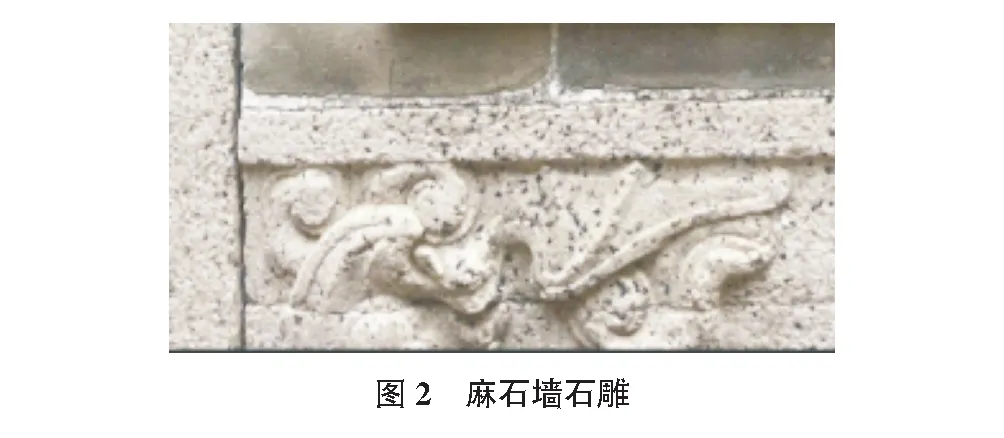

2)麻石墻:大旗頭村古建筑群雖然整體格局統一,但墻體的構造卻大不相同,仔細觀察能夠發現每座建筑墻體的下方都鋪砌了高低不一的麻石墻,而墻腳的高低實際上關系著古建筑主人的貧富等級,麻石墻腳越高且墻上刻有石雕(如圖2所示)的則代表這戶主人在當時身份地位較高,這也凸顯了古代人們非常注重的階級觀念。

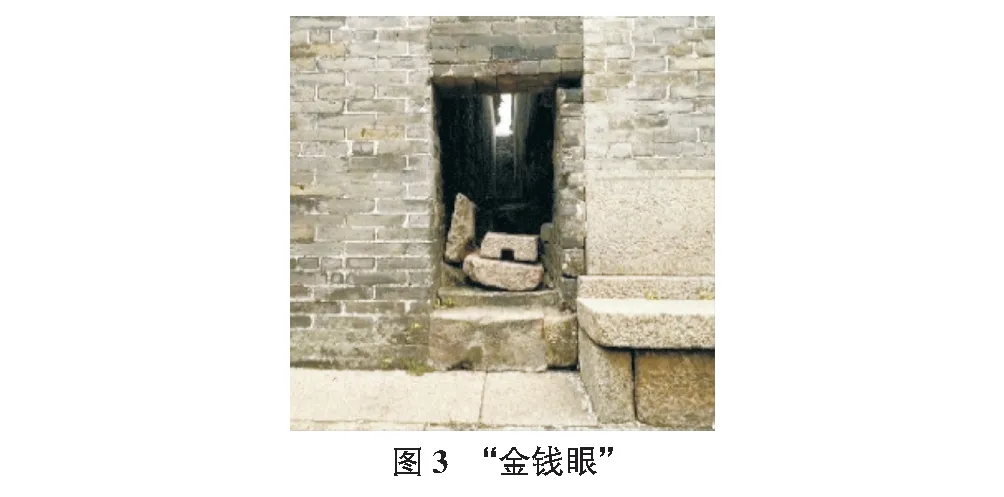

3)“金錢眼”:在眾多建筑間的小巷道上,每隔一段路就會看到房屋的墻邊底下有一些像錢幣一樣的洞口,那就是“金錢眼”排水口(見圖3)。雨季來臨之時,水會沿著巷道進入洞中,洞內設計有暗渠,水會通過暗渠最終匯入到村前的池塘。大旗頭村修建百余年來從未發生過暴雨積水浸村的事件,正是得益于這既科學又美觀的排水系統。之所以稱之為“金錢眼”是因為從正面望去酷似古代銅板,同時也代表了古時候人們對財富的向往。

4)排水系統:大旗頭古村的池塘不僅僅有象征意義,在建筑群中,還擔任著重要的角色——集納村中雨水,村中地基微微傾斜,房屋統一坐西向東,每當大雨來臨時,屋檐上的雨水落在天井區域的自滲井里,然后由高向低瀉入暗渠,最終全部匯集到池塘中。大旗頭古村的天井小巷全部用條石(如圖4所示)鋪砌,這樣清理下水道時更為方便。

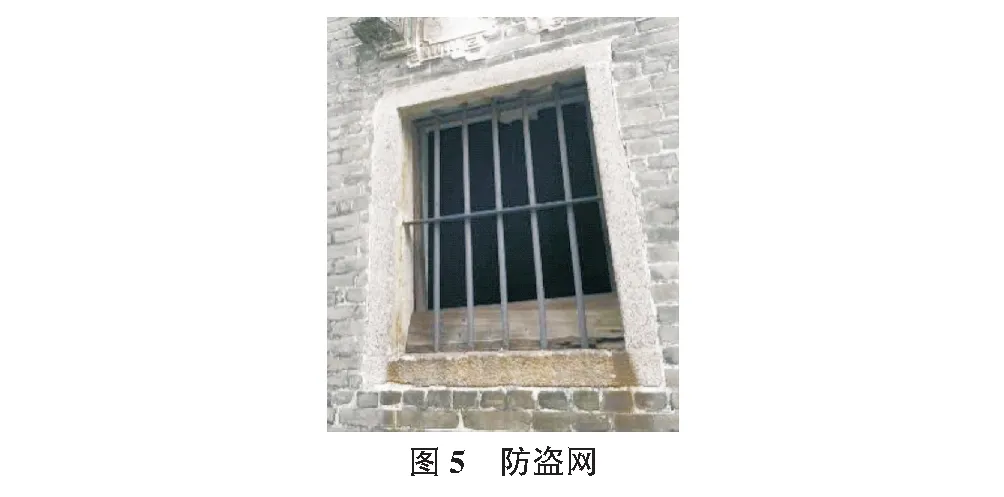

5)防火防盜設施:整個村落墻體厚達半米多,外層是青磚,里面夾有鐵板(鐵枝)和厚達30多厘米的麻石板,在文革前期,曾經有人試圖毀村,但發現屋宇十分難拆,只能望而興嘆。古村內布滿機關,防盜設施完備,其中包含高高的石腳、2 m多的氣窗、低窗口鑲嵌鐵條、形似現代設計的防盜網(見圖5)。具有兩層屋檐是每一間屋宇的標配,即便賊盜破頂闖入,都要比常規的房屋花多一倍的力氣。大旗頭古村被分為四條直巷,巷口處都曾設有鐵閘,如遇突發或緊急事件時會同時落下,屆時整個村就同堡壘一般。而村內各個樓宇間有天橋相通,巷內四通八達,不熟悉的外來客進村如同踏入迷宮。硬山頂鑊耳式封風火墻的墻體高出屋頂,可有效防止火勢蔓延。這種墻在廣東俗稱“鰲魚墻”,厚厚的麻條石墻象征舊時官帽的兩耳,故引申為“獨占鰲頭”的意思,古時僅有功名在身的人方有資格使用,后在珠三角民居中廣泛采納。

2.2 廣州花都資政大夫祠

資政大夫祠建筑群(資政大夫祠、南山書院、亨之徐公祠、水仙古廟),是徐氏家族為炫耀皇恩而在清代同治二年(1863年—1865年)建造的,是目前廣州地區建筑規模最大的祠堂。1999年資政大夫祠建筑群被廣州市人民政府列為廣州市重點文物保護單位,2002年批準列為廣東省重點文物保護單位。

資政大夫祠建筑群坐南朝北,門前有開闊的廣場,荷塘后有庭院和觀魚池,總占地面積1.8萬m2。采用抬梁柱式建筑結構,硬山式封火山墻(俗稱“鑊耳”)。總體結構是以“三列三進六廊”進行布設,有青云巷相隔在每座單體建筑之間,縱深80 m。主體建筑占0.6萬 m2,共有大小12座建筑,整體布局嚴謹,縱橫規整,氣勢雄偉,廳堂軒昂,庭院幽雅,古樹參天,皇帝圣旨高懸牌坊之上。廳堂內外磚、石雕、木雕、灰塑、陶塑、壁畫活靈活現,是典型的廣東民間宗祠式藝術建筑。

2.3 廣州增城坑貝古村落

坑貝村建成至今已有780多年的歷史,是南宋丞相、政治家、思想家和軍事家崔與之的故鄉。村內至今仍保存著大型且完整的鑊耳屋建筑群,整體布局保存較為完好,且具有嶺南民居與客家民居相結合的古建筑群,于2000年被廣州市人民政府公布為歷史文化保護區。

3 嶺南鑊耳屋的傳承和保護

3.1 傳統地域建筑存在的意義

相較于城市飛速蓬勃的發展,傳統建筑則是歷史為我們留下的一種資源,在歷史長期的發展演變中,傳統建筑是建造者對當地的自然環境、氣候條件與人類文明相結合作出的無數次獨特選擇而最終形成的,可以說是每座城市獨有的“生命印記”。正是這些地域獨有的特征積累才能使人們區分不同城市的文明。但近些年來我國進入了經濟發展的快車道,城市改造使得傳統建筑逐漸被統一的現代建筑取代。從歷史長河中走來,這些遺留下來的古建筑無疑是我們珍貴的文化財富,其中所蘊含的傳統文化值得我們學習借鑒。因此,在現代建筑的發展過程中,我們不僅要提升科技與技術的發展,也要吸收古老建筑中有價值的部分,走出中國特色建筑之路,讓中國古建筑文化得以傳承和延續。

3.2 進行嶺南鑊耳屋的宣傳與體驗

針對鑊耳屋的宣傳與體驗,結合前文提出以下兩點方法:

1)科學合理的組織當地居民參與制定傳統民居的保護規劃之中,鼓勵其自發的舉辦節事活動,輔以政府的支持去推進項目的落實。例如日本就對當地的傳統民居保護非常重視,除了政府的支持以外,當地居民會自發地組織起來制定相關的保護規劃和策劃一系列宣傳活動,如此一來既讓傳統民居文化得到傳承和普及,又能擴大傳統民居文化的影響力,甚至獲取一定的經濟效益。

2)把控旅游業發展建設,提升游客體驗。旅游業是傳統建筑文化保護區的支柱產業,一方面可以起到對歷史文化遺產保護的作用,另一方面帶動了地方產業振興,同時還提高了地區知名度。在現有的鑊耳屋資源下,盡可能做到利用最大化,在幾個古村落保護區之中,大旗頭村的古建筑旅游產業發展是相對較好的,園區內設有地圖指引、音頻導覽、詳細介紹等供游客體驗,但仍有許多可以改進優化的地方。例如古村落的范圍界限較為模糊,園內可以規劃一個完整的導賞線路,增加建筑內部和細部的游覽規劃和介紹,另外古村落周圍有許多果園、農家樂等資源,可以共同舉辦一系列相關活動以增加客流量和游賞的趣味性。

3.3 現代建筑設計在傳承中發展傳統文化

對于現代新建的民居我們可以引導設計思路,在傳承中有所創新,讓新建筑并不只是停留在對傳統建筑膚淺的模仿階段,使其能成為深厚文化的延伸,富有底蘊。由于歷史原因,許多鑊耳屋的外貌都有不同程度的損耗,要在尊重歷史的基礎上,深入的調查和研究后再進行科學的修復和復原。在注重老建筑保護的同時,新建筑要與老建筑劃分明確,在充分運用傳統裝飾的元素下利用好新材料的優勢,這樣才能建造出既有傳統韻味又有現代化功能的建筑。佛山三水當地的現代建筑就融入了許多鑊耳屋的圖形元素,如天橋(見圖6)、路燈(見圖7)、車站(見圖8)、公園宣傳欄(如圖9所示)等。這有效的提升了當地整體的文化氛圍,有利于吸引更多游客了解嶺南鑊耳屋的建筑特色和歷史文化[7-9]。

4 結語

文章簡單闡述了中國傳統地域建筑存在的意義,詳細分析了嶺南鑊耳屋傳統民居的建筑形態,實地考察了三地典型嶺南鑊耳屋傳統民居建筑,提出了一些傳承與保護的問題和解決措施。如何利用傳統民居的建筑功能特性,對延續傳統民居至關重要,如何在保護傳統民居建筑的同時,又能讓當地旅游資源得到最大的利用,是值得我們持續思考的問題。