基于物聯網的智能溫室大棚綜合系統設計

李雅迪,韓佳芳,卞孝麗,馬琳琳

(鄭州財稅金融職業學院 信息技術系,河南 鄭州 450000)

0 引言

在農作物非自然生長周期內,農戶普遍利用溫室大棚進行種苗繁育、農作物種植和名貴珍稀花卉的培育。在溫室大棚中,空氣溫濕度、光照、土壤溫濕度、CO2濃度等環境參數對農作物的生長具有重要影響。傳統的溫室大棚采用人工采集數據的方式,存在工作效率低、采集數據量小且不準確等缺點,并且完全依靠人工完成環境執行設備的控制[1]。隨著溫室大棚規模的不斷擴大,傳統的大棚管理模式已經不能滿足農業生產的需要。

近年來,在傳統農業向現代農業轉型的過程中,農業信息化帶動了傳統農業實現電腦農業、數字農業、精確農業和智慧農業4個階段[2]的階梯式進步。智慧農業中物聯網技術的應用,將人與物之間的聯系延伸到物與物之間,完成人與物、物與物之間的信息交換和通信,從而實現智慧農業可視化遠程診斷、遠程控制、災難預警等職能管理[3]。采用物聯網技術可實時采集智能溫室大棚內環境參數,通過云平臺將傳感器采集數據以圖表或曲線方式呈現給用戶,用戶可通過終端設備實時觀察農作物的生長狀況,并根據農作物的需求提供各種報警信息且完成環境調節,對提高勞動效率和農作物產量具有積極的促進作用。

1 系統總體設計方案

智能溫室大棚綜合系統可以實現大棚環境信息的實時采集,用戶通過云平臺獲取農作物的生長環境狀況,并根據農作物的生長需求提供報警信息,通過遠程控制執行設備的“開啟”與“關閉”功能,實現大棚內的澆灌、通風、補光等操作。該系統的基本邏輯層次如下:①感知層,通過前端采集設備獲取農作物的生長環境信息[4],如風速、風向、大氣壓力、CO2、土壤溫濕度、水溫、液位、光照強度、煙霧及空氣溫度和濕度等參數。②網絡傳輸層,由物聯網網關負責下行數據的匯聚和上行數據的回傳。物聯網網關通過ZigBee協議和RS485協議實現云平臺、前端采集設備和執行設備之間的通信[5]。③應用層,對網關上傳至云平臺的各種數據信息進行分析處理,并根據環境狀況下發各種控制指令[6]:一是對執行設備的控制,比如開啟風機、水泵、補光燈等;二是綜合各種信息,依據設定的閾值下發告警信息。

智能溫室大棚綜合系統主要由環境監測模塊、網關傳輸模塊、控制系統模塊組成。環境監測模塊選取9種傳感器作為前端采集設備,實現對農作物生長環境狀況的智能感知;網關傳輸模塊中,物聯網網關作為連接云平臺、前端采集設備和執行設備的“橋梁”,將收集到的環境信息上傳至云平臺進行分析處理,使得用戶可以實時遠程查看大棚內農作物的生長狀況,判斷當前環境是否是農作物的最佳生長環境,為農作物的科學種植提供精準信息,并通過手機App、PC網頁端下發控制指令,實現控制系統模塊中對風機、水泵、補光燈等執行設備的操作控制。

2 系統實現方法與手段

在智能溫室大棚綜合系統搭建過程中,通過系統調研農業大棚的監測內容和系統建構必需的物聯網知識,進行溫室大棚系統構建的設備選擇與模塊分析。應用北京新大陸時代教育科技有限公司的物聯網行業實訓仿真軟件,完成溫室大棚仿真系統的搭建過程。

2.1 環境監測模塊

環境監測模塊負責采集智能溫室大棚內各種農作物的生長環境信息,該模塊中前端采集設備主要配置風速傳感器、風向傳感器、大氣壓力傳感器、二氧化碳傳感器、土壤水分溫度傳感器、水溫傳感器、液位傳感器、溫濕度傳感器和光照傳感器9種傳感器。根據各傳感器的測量原理和工藝的不同,可分為有線傳感網絡和無線傳感網絡2個部分。

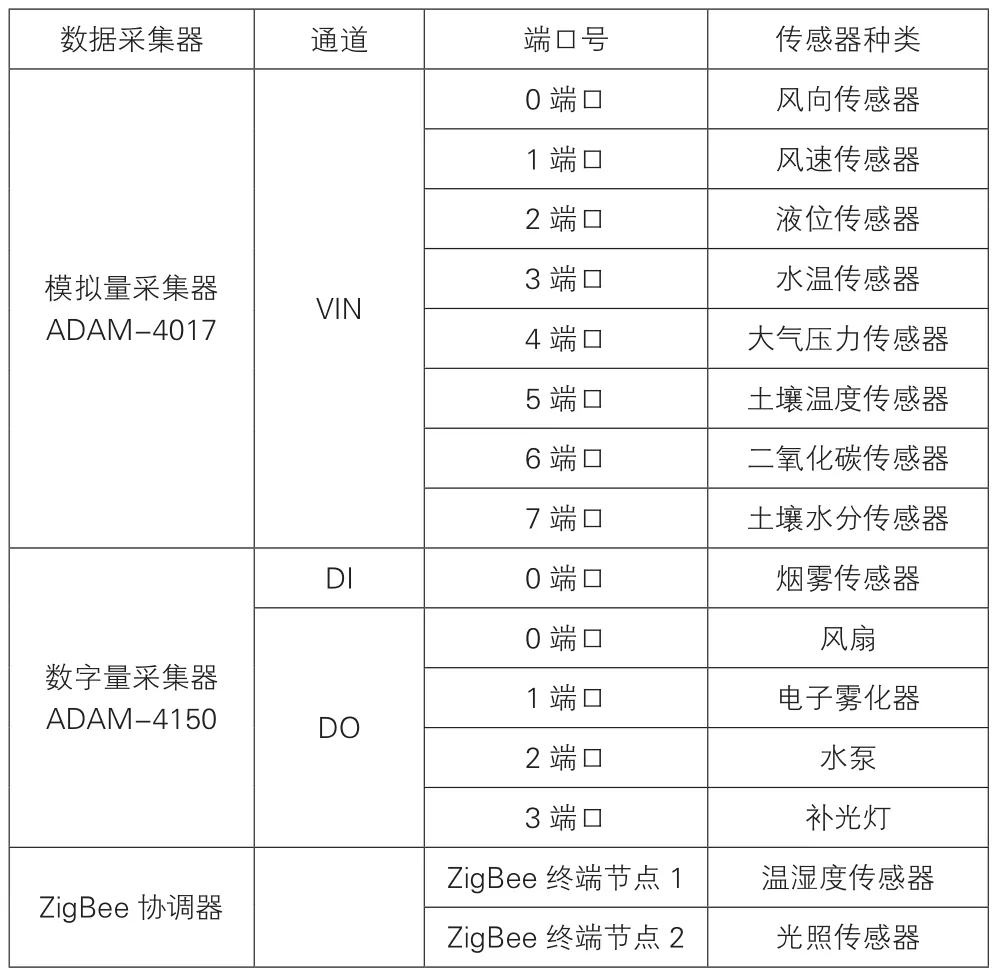

(1)有線傳感網絡。由于風速傳感器、液位傳感器、水溫傳感器、大氣壓力傳感器、土壤溫度傳感器、二氧化碳傳感器和土壤水分傳感器輸出的是模擬信號,所以選用“研華”模擬量采集器ADAM-4017聚合上述傳感器采集的傳感數據,將各傳感器的信號輸出端分別連接ADAM-4017的VIN通道的0~7端口;對于煙霧傳感器輸出的數字信號,將該傳感器的輸出端與“研華”數字量采集器ADAM-4150的DI通道的0端口相連進行數據采集。

(2)無線傳感網絡。采用具有自組網特點的ZigBee通信技術,完成溫濕度傳感器和光照傳感器數據等無線傳感器的數據采集[7]。ZigBee網絡由1個協調器節點和2個終端設備節點組成,終端節點1承載溫濕度傳感器,終端節點2承載光照傳感器。在系統搭建時對這3個節點分別設置節點類型、信道號Channel和網絡編號PAN ID。

具體的設備端口分配表見表1。

表1 設備端口分配表

環境監測模塊采用9種不同的傳感器采集智能溫室大棚內農作物的生長環境信息,通過物聯網網關將采集到的傳感數據信息上傳至云平臺,并存儲在系統數據庫中,使用戶能夠實時查閱大棚內農作物生長的歷史信息,掌握農作物的生長狀況,及時對不良環境提供報警信息,并且完成環境執行設備的控制,為農作物的精準種植提供數據參考。

2.2 網關傳輸模塊

網關傳輸模塊通過物聯網網關完成感知網絡與通信網絡之間及不同種類感知網絡之間的協議轉換,從而實現該智能溫室大棚綜合系統的局域互聯。該物聯網網關對模擬量采集器ADAM-4017、數字量采集器ADAM-4150和ZigBee網絡連接的各傳感器節點的實時數據進行聚合、處理和過濾,通過LCD屏呈現給用戶,同時將這些傳感數據通過Wi-Fi/GPRS/以太網傳輸至云平臺,用戶可遠程訪問云平臺獲取到圖表或曲線形式的傳感數據。并且,物聯網網關在接收到云平臺下發的控制指令時,能控制數字量采集器ADAM-4150連接的執行設備的啟停。

模擬量采集器ADAM-4017和數字量采集器ADAM-4150遵循Modbus協議以RS485數字信號的形式輸出數據,將兩種采集器的數據傳輸端口D+和D-與該物聯網網關的數據傳輸端口RS485+和RS485-相連,從而完成對兩種數據采集器收集到的傳感數據的上云,以及對數字量采集器ADAM-4150連接執行設備的控制指令的下發。該物聯網網關中內嵌ZigBee協調器模塊,用來采集ZigBee終端節點1、2承載的傳感器的數據信息。

2.3 控制系統模塊

控制系統模塊能夠根據采集到的環境信息,實現大棚的通風、澆灌、補光和降溫等執行設備的控制。該模塊支持自動和手動兩種模式,用戶可通過手機App和PC網頁端監測農作物的生長環境狀況,在出現異常時及時對大棚執行設備進行控制[8]。控制系統模塊中執行設備主要有電子霧化器、水泵、風機(風扇)、補光燈等,分別由4個繼電器控制執行設備的啟停。4種設備分別與數字量采集器ADAM-4150的DO通道的0~3端口相連,接收ADAM-4150輸出的開關量信息完成設備的開啟與關閉。控制系統模塊的具體功能如下。

(1)電子霧化器控制:當溫室大棚內空氣濕度小于設定的閾值時,系統能根據下發的控制指令自動開啟電子霧化器,對大棚內空氣進行加濕,當空氣濕度達到預設值時關閉電子霧化器。

(2)水泵控制:當檢測到土壤濕度低于農作物的需求值時,用戶遠程手動或自動打開水泵,對大棚內農作物進行澆灌,當土壤濕度達到設定的閾值時,自動關閉水泵。

(3)風機控制:當檢測到大棚內溫度高于設定的閾值時,打開水泵和風機進行降溫。首先啟動風扇將大棚內氣體強制抽出,形成負壓,同時打開水泵,打濕濕簾。室外空氣因負壓被吸入室內的過程中,以一定的速度穿過濕簾,促使水分蒸發,達到降溫目的。

(4)補光燈控制:當檢測到大棚內的光照強度低于設定的閾值時,可以遠程手動或自動打開補光燈,增加棚內光照強度,促進農作物的光合作用。

3 物聯網云平臺部署應用

智能溫室大棚中,從環境監測模塊、網關傳輸模塊到控制系統模塊所需要的設備終端數量較多,并且各設備進行信息采集和傳輸的數據量巨大。為了在數據采集、無線傳輸、數據處理、決策發布和遠程控制等方面實現一體化控制,需要進行物聯網云平臺的部署應用[9]。本文基于北京新大陸時代教育科技有限公司提供的NLECloud物聯網開放平臺,完成智能溫室大棚綜合系統云平臺的搭建和系統應用,其主要步驟如下。

(1)云平臺網關管理:創建智能溫室大棚綜合系統項目,選擇行業類別是智慧農業,聯網方案為Wi-Fi或以太網;添加網關設備,設置網關設備的標識是溫室大棚仿真系統中網關的序列號。

(2)添加傳感器:進入設備管理界面,進入傳感器管理,依次添加相關傳感器。其中,ZigBee網絡連接的設備有溫濕度傳感器和光照傳感器;模擬量采集器ADAM-4017連接的設備有風速傳感器、液位傳感器、水溫傳感器、大氣壓力傳感器、土壤溫度傳感器、二氧化碳傳感器和土壤水分傳感器;數字量采集器ADAM-4150連接的設備有煙霧傳感器;ADAM-4150開關量連接的設備有風機(風扇)、電子霧化器、水泵和補光燈。

(3)云平臺數據采集:將溫室大棚仿真系統的網關與云平臺相連,使云平臺成功在線。

(4)新增管理策略:選擇設備控制,添加條件表達式、策略動作,生成策略信息記錄。比如,要完成當大棚內的溫度高于20 ℃時風扇自動開啟的操作,設備控制選擇“風扇”,條件表達式選擇“溫度大于20 ℃”,策略動作選擇“打開風扇”。

上述步驟完成后,通過云平臺可查看仿真系統中環境監測模塊各設備的實時監測數據,并且可以控制各執行設備的啟停,從而達到遠程控制的目的。

4 結論

本文對智能溫室大棚的系統搭建與云平臺部署應用進行研究,基于物聯網技術的感知層、網絡傳輸層和應用層3個基本層次,構建了環境監測模塊、網關傳輸模塊和控制系統模塊,并且完成云平臺的部署應用,使農業大棚實時在線,實現了對溫室大棚內大氣和土壤環境狀況的實時監測,使用戶能實時掌握大棚種植環境的變化并及時做出調整,做到農作物的科學化種植。智能溫室大棚綜合系統的設計,對促進智慧農業發展具有十分重要的意義。