GPS和全站儀聯合測量在道路勘測中的應用分析

王 彬

(佛山市測繪地理信息研究院,廣東 佛山 528000)

0 引言

構建控制網只是GPS技術在道路勘測領域的初級應用,在此基礎上發展而來的GPSRTK技術可大大提高勘測作業效率,但無法完全取代傳統勘測方法,在部分場景下仍需搭配使用全站儀、水準儀等常規勘測工具[1]。在實際勘測作業中,全站儀測量、GPS測量單獨完成,數據無法共享。因此,為提高道路勘測效率和質量,可采取GPSRTK+全站儀聯合勘測技術,結合二者優點開展道路聯合勘測[2-3]。

1 幾種道路勘測技術應用特點

1.1 GPSPTK勘測技術

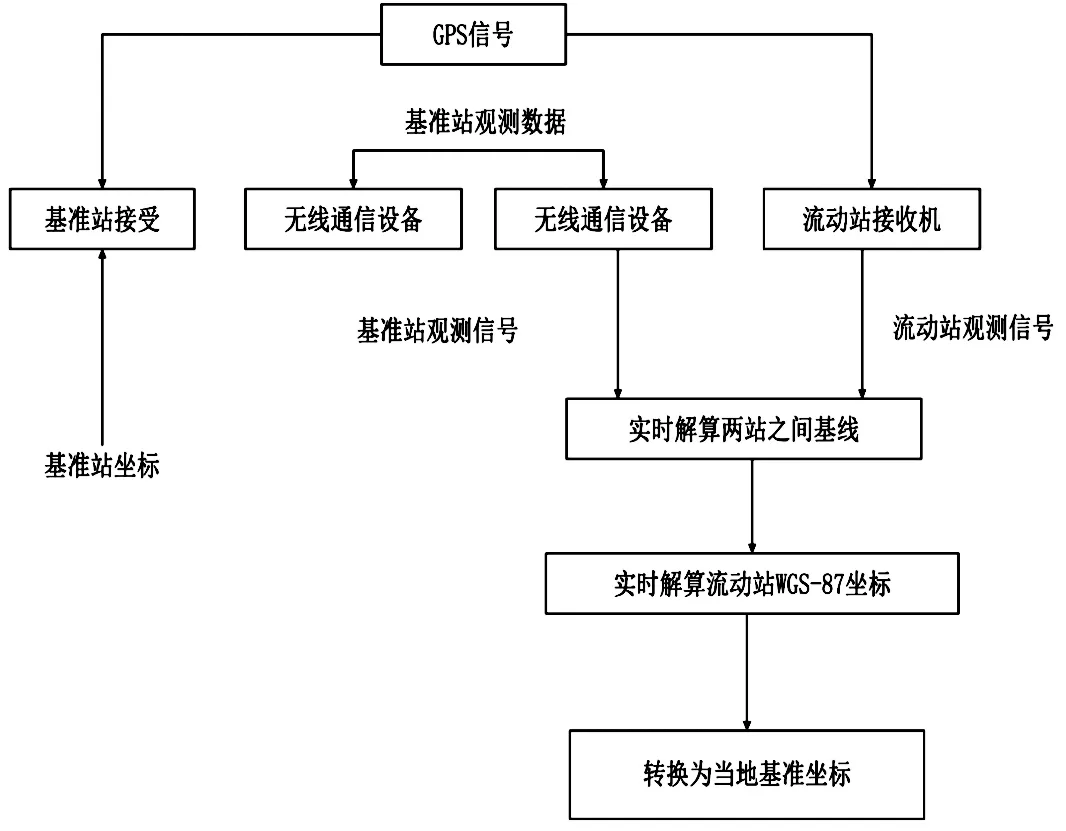

GPSRTK勘測使用的關鍵設備包括基準站、流動站,其中基準站設置于基準點位,且對地勢標高、視野的要求較高,通過GPS完成勘測數據采集與分析實現高精度勘測定位[4]。

(1)勘測原理:GPSRTK勘測技術的定位原理見圖1。

圖1 GPSRTK定位原理圖

(2)勘測特點:GPSRTK勘測技術具有定位精準、經濟性好、作業效率高等優點,但流動站需先確定待測點,實際操作難度大,對道路工況要求較高,在部分道路工況下該技術應用效果不理想。具體來說,該技術的應用特點包括:①效率較高。只需布設少量基準點就能高效開展道路勘測作業。②不受時間地點限制。隨時隨地都能開展勘測作業。③結果更加直觀。與傳統勘測技術相比,GPSRTK技術得到的測量結果更直觀,能有效解決高地勢、大遮擋等問題。④人工成本低。多個流動站共享同一個基準站,且單個流動站單人即可操作,可有效降低人工成本。

(3)勘測要點:①沿待測道路全線布設異步閉合測量控制網,間隔2 km左右布設多個測量控制點,對于地形復雜區域的道路,測量控制點間距不能超過2 km。②布設好測量控制網后需先觀測各控制點標高,觀測前選擇視野無遮擋、地勢較平處設置基準站,再運用RTK勘測質控措施獲得各控制點坐標系間轉換擬合參數。③測定控制點處中樁坐標,并做好標記。根據放樣測量點位計算GPS導航數據,并在導航圖中顯示,測得RTK接收裝置的準確位置,表征其與放樣點的定位誤差,再進行位置重合,得到放樣點的精確位置。④整理坐標數據,先定點設置橫斷面,基于系統偏距測量功能采集各測控點的標高變化,從而明確橫斷面地面數據,根據地形地貌特征和數據模型獲得精確的橫斷面勘測數據[5]。

1.2 全站儀

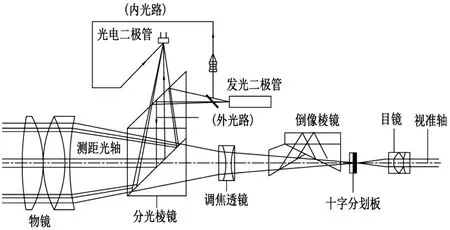

全站儀是工程測量領域廣泛應用的一種勘測裝置,包含機械、光電等多種元件,可提供豐富的工程測量功能,測量精度較高,配置到位后就能高效開展各項勘測作業。如測角、測距以及相關數據的整理分析,作業效率高,操作成本較低,可見高效運用全站儀的關鍵是合理的配置與操作。

(1)全站儀基本結構:①光學單元,全站儀內包含多種光學測量元件,結構較為精密。例如,其內部設有望遠鏡,可進行遠距離校正、測距光波發射等。②自動補償單元,其配備的自動補償單元能夠自動實時檢測縱軸傾斜度,并自動校正由此導致的測角誤差,從而實現縱軸傾斜的自動補償,保證測量結果的準確性。③電子處理單元,該單元包括微處理器、存儲器兩部分,其中微處理器是整個裝置的核心部分,主要包括運算器、寄存器、控制器。作用是按照外部指令或內部程序控制全站儀的運行狀態,以保證整個測量作業高效有序開展,存儲器的主要作用是保存各種勘測數據[6-7]。全站儀基本結構見圖2。

圖2 全站儀結構

(2)全站儀測量技術的主要特征:①測量精度較高。全站儀能精確測定待測點坐標信息,作業效率高,適用范圍廣。②測量速度快。全站儀測量作業速度快,操作簡便,單人即可操作。③測量距離遠。全站儀配備有望遠鏡可進行遠程測量,當待測區域存在大范圍遮擋物時,全站儀測量精度明顯下降。④自動勘測。單個流動站可由單人操作完成勘測作業,作業效率高,人工成本低。但自動勘測精度難以保證,勘測結果易受地形地貌、氣候條件以及道路工況等因素的影響,適用范圍受限[8-9]。

1.3 GPS和全站儀聯合測量

在道路勘測領域,GPSRTK技術不能完全取代常規勘測技術,某些場景下需配合使用全站儀、水平儀等常規勘測設備進行聯合勘測。如待測區域存在大范圍的植被遮擋或構建物遮擋時,可綜合運用GPSPTK+全站儀對測控點進行聯合勘測,以提高勘測精度和效率。

首先運用RTK技術完成測量放樣,將預先確定的測量放樣點坐標輸入手簿,通過GPS接收器解算得到放樣點坐標并做好標記。然后考慮地形地貌特征,運用全站儀進行聯合勘測,明確待測點區域的碎部點,最后綜合GPS+全站儀測量數據,獲得更精準的測量結果。

2 GPS和全站儀相聯合勘測工程應用

2.1 工程概況

某雙向四車道道路1#施工段長18.47 km,設計車速80 km/h,路基寬24.6 m。該施工區域內存在大范圍植被,路基土石方量較大,道路勘測難度較大。結合該工程實際情況,采用GPSRTK+全站儀聯合勘測方法完成道路勘測作業方案。為驗證該方案的合理性,該研究選取三種不同工況的路段,分別進行聯合勘測。

2.2 勘測步驟

2.2.1 前期工作

由于道路測量涉及環節較多,操作步驟煩瑣,為確保道路勘測結果的可靠性,采用GPSRTK+全站儀聯合勘測方法,正式勘測前需做好前期準備工作。全面掌握GPSRTK+全站儀聯合勘測作業步驟,作業人員應根據實際情況合理確定勘測流程,嚴格按照勘測流程有序完成勘測作業。

正式勘測前,作業人員必須先仔細觀測待測點實際情況,并調試好GPS接收器、全站儀等勘測設備,合理設置測量坐標系、高程、控制網等關鍵參數。

2.2.2 投影面及投影帶選取

合理選取平面控制測量投影面及投影帶,以有效解決平面測量長度變形問題,具體計算方法如下:

(1)高程與平面測量長度變形成正比:實際平面測量邊長可參考橢球面變形規律,計算值為Δs1:

式中,Hm——實際平面測量邊長值參照橢球面高程均值;s——實際平面測量邊長;R——實際平面測量邊長方向的橢球法截弧曲率半徑。

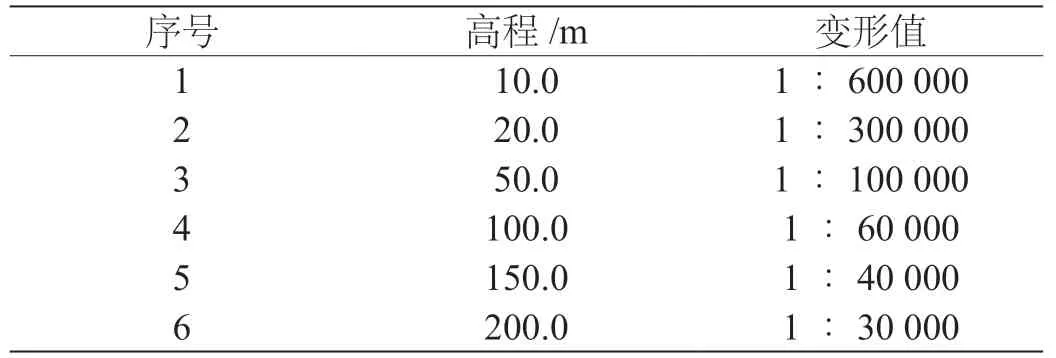

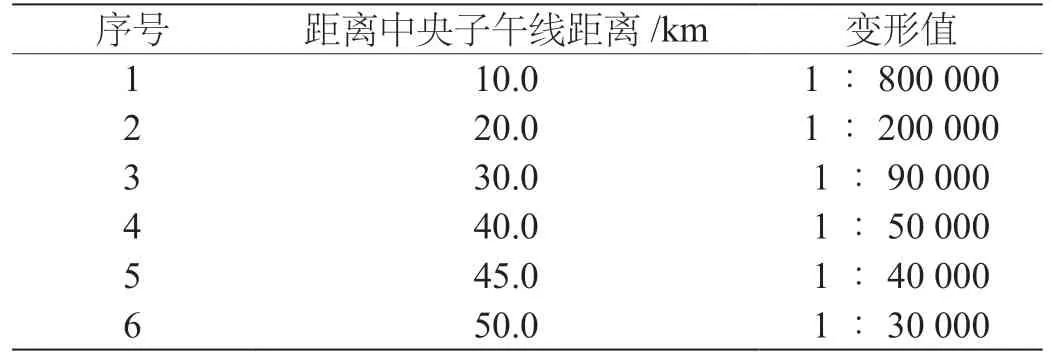

(2)實際平面測量邊長相對變形計算公式如式(2),大地高不同,每千米實際平面測量邊長的相對變形有所差異,具體如表1所示。式中,Δs1表示負值,是指將測量長度歸算到參考橢球面;|Δs1|值隨Hm增加而增加。

表1 投影變形變化表(設Rm=6 370 km)

(3)待測區域與中央子午線的距離越遠,實際平面測量邊長度變形越明顯:將參考橢球面的邊長歸算為高斯投影面的變形值為Δs2。公式如下,由于其后半部分對結果的影響很小,可忽略不計,該研究僅討論公式前半部分:

式中,s=s0+Δs1,s0——高斯投影面平面測量邊長;ym——平面測量邊長兩端橫坐標均值;Rm——橢球面曲率半徑均值。

高斯投影面平面測量邊長相對投影變形可通過下列公式計算,具體計算結果見表2。

表2 距離中央子午線垂距的相對變形(設Rm=6 370 km)

Δs2恒為正,說明橢球面的平面測量邊長度投影在高斯面上,長度持續增大;Δs2與ym的平方成正比,距離子午線越遠,平面測量邊長變形越大。

2.2.3 實際應用

在實際道路勘測作業中,運用GPSRTK技術獲取的信號不穩定,導致后續勘測數據統計分析工作難以順利開展,影響勘測結果的可靠性。因此,在勘測信號不穩定的情況下,應采用GPSRTK+全站儀聯合勘測方法進行綜合勘測,以提高勘測精度[10]。

(1)在道路勘測實踐中先通過GPSRTK技術在待測區域設置初級測量控制點位,保證勘測精度達到相關技術要求。基于該勘測技術無法全面掌握地形地貌特征點位信息,因此需繪制待測區域地形地貌圖。再通過全站儀勘測待測區域碎部,從圖根、碎部入手開展聯合勘測,以獲得最精準的勘測結果,有效解決GPSRTK勘測技術、全站儀勘測技術存在的問題,取長補短,提升道路勘測作業效率及精度。

(2)為確保勘測數據的一致,需統一處理待測區域各碎部點,將勘測數據轉換成DAT格式,其標準格式為:“點號、逗號、東坐標、北坐標,高程”,具體如下:

3 質量評價

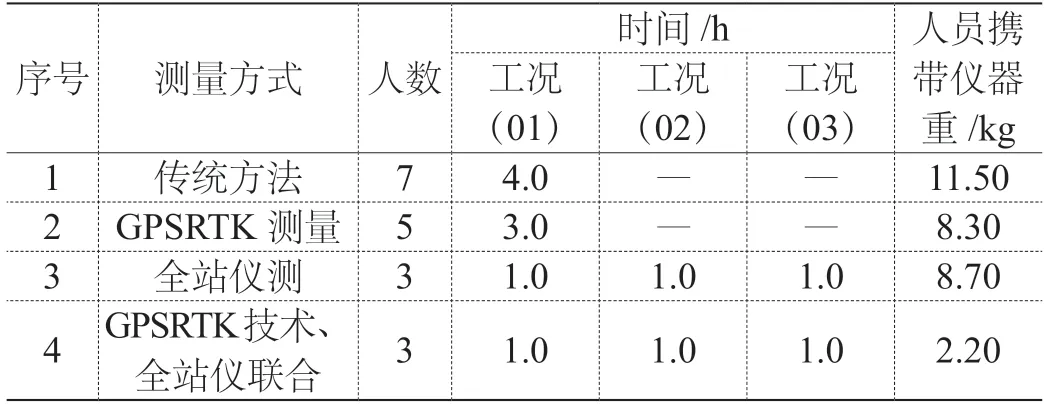

該高速道路段采取GPSRTK+全站儀聯合勘測作業方案,全部勘測作業耗時97 d,通過比較各種道路勘測方法,最終確定GPSRTK+全站儀聯合勘測方法可有效提高勘測作業效率,能自動完成勘測數據的采集、記錄、分析、繪圖,適用于地形地貌復雜多變的道路勘測,常見道路勘測方法比較結果見表3。

表3 幾種測量方式對比結果

4 結論

綜上所述,結合GPSRTK、全站儀勘測可消除常規全站儀勘測容易受地勢、植被等因素的影響,同時可有效解決GPSRTK勘測結果易受外部環境干擾的問題。工程應用實踐表明,采用GPSRTK+全站儀聯合勘測方法進行道路勘測,能有效減輕勘測工作量,可適用于復雜地形道路勘測作業。此外,GPSRTK 勘測無須考慮誤差累計問題,選擇測量點位的范圍更廣。在后續研究中需重點研究流動站GPS接收器的通信技術,如藍牙等無線通信手段可直接傳輸數據坐標,從而提高勘測數據采集速度,可為道路勘測工作人員以及技術研究人員提供可靠的數據參考。