浮士德的三次試驗與基特勒論話語系統1800的誕生

于 成

基特勒(Friedrich A. Kittler)發展了福柯話語分析方法論,把話語系統(德語Aufschreibe-system,英譯discourse network)界定為:“使得特定文化得以選擇、儲存和處理相關資料的技術與制度的網絡。”(Kittler 501)在這一視角下,文學是儲存、呈現和傳遞有關話語系統規則之信息的話語渠道,分析文學中的一些段落,可以揭示出新規則的特點及其生成機制。

當然,基特勒的話語系統理論并不限于文學,而是把文學、哲學、教育、行政等皆看作構成話語系統的諸渠道。值得注意的是,《浮士德》書齋悲劇部分中的三次試驗,在基特勒的分析中具有特殊的地位——比較完整地儲存和呈現了舊話語系統向話語系統1800轉型的信息。這一點,基特勒研究專家溫斯洛普·揚(Geoffrey Winthrop-Young)在他簡潔而不失深刻的導論性專著中略有提及,但沒有完全呈現出浮士德的三次試驗對于話語系統生成的關鍵意義;國內學者基本上接受溫斯洛普·揚的意見,也沒有再作細致的文本釋義(車致新 530)。筆者認為,理論界若要更扎實地吸收基特勒式的話語分析方法,恐怕要更細致地處理基特勒著作《話語系統1800/1900》()中的各環節。從基氏的行文順序來看,把分析《浮士德》的書齋悲劇作為開篇,無疑是具有深意的,浮士德的三次試驗,是我們進入話語系統1800的關鍵渠道。

一、 浮士德的三次試驗

文本是話語系統變遷的癥候。基特勒在探討話語系統1800時,采取了與福柯相似的論述策略。福柯《詞與物》()開篇討論了委拉斯凱茲的名畫《宮娥》,將再現與再現的崩潰論題壓縮到對這幅畫的討論中;基特勒則將話語系統1800壓縮到對《浮士德》書齋悲劇的討論中(Wellbery xx),浮士德為召喚精靈而進行的三次試驗,尤其呈現了舊系統的崩潰和新系統的誕生。之所以要召喚精靈,是因為浮士德對學究式的研究方式感到絕望,認為從故紙堆中已得不到任何啟示,因此要“擺脫一切知識的烏煙瘴氣”(歌德 13)。這個動機,體現了對所謂“文人共和國(Gelehrtenrepublik)”的拒斥。

何謂“文人共和國”?在基特勒的文本中,這是個沒有充分交代的概念。“文人共和國”大致的時間范圍是印刷術革命到18世紀晚期,這一時期,修辭學的教條(doctrine of rhetoric)控制著話語生產;書籍被無限制地引用、改變、翻譯;大學還沒有成為國家機構;有學問的人組成特權階層,所有寫下的東西都叫作文學/文獻(literature)。自從笛卡爾拒絕學術權威和修辭學、把真理歸置于自我之內在性時起,這個舊話語系統就趨于崩潰(Wellbery xviii)。基特勒之所以沒有詳細描述該系統,從寫作角度看,也許是不想再增加本來就不小的篇幅;從學理層面看,更合理的解釋也許是:不想與福柯的《詞與物》相重復。

《詞與物》區分了三種知識型:文藝復興知識型、古典知識型和現代知識型。從時間范圍來看,文藝復興知識型和古典知識型對應“文人共和國”,基特勒沒再系統地重寫這一時期,很可能是因為基本同意福柯對這一時期的判斷:16世紀的話語(Sprache)處于“原初文本與無限闡釋兩者之間的空隙”(Zwischenraum zwischen dem ersten Text und dem Unendlichen der Interpretation,基特勒直接引用自福柯《詞與物》),話語既允諾著向原初文本的回歸,又無限延遲著這種回歸;話語只能在“兩種詞語”(zwei W?rten)之間擺蕩,第一種是沉默的、無解的和絕對的,第二種則是無限地談論第一種(Kittler 17)。在《浮士德》中,持這種話語方式的代表是學徒瓦格納,他好鉆故紙堆,“老是粘連著一些雞毛蒜皮,一味用貪婪的手把寶藏挖掘,就是挖到了蚯蚓,也高興得什么似的”(歌德 19)。

然而,對于福柯所論及的現代知識型和現代之后的知識型,基特勒難以認同,尤其是他認為福柯沒有認識到作為文化之基底的讀寫實踐、技術媒介之變遷的重要性,因而無法處理話語系統1800與話語系統1900之間的斷裂。我們不難推想,基特勒意在從福柯式話語分析方法失靈的地方重構話語分析方法論,這樣看來,把論述的重點放在1800年左右與1900年左右乃是順理成章的。

了解了“文人共和國”在學理層面的意涵,關于浮士德試驗的討論才好繼續展開。正由于文人共和國的“故紙堆”只有詞語的無限流通(endlose Zirkulation),系統性地阻止著精神的顯現,斷絕了從書本進入更廣闊的精神世界的可能(Kittler 11—12),浮士德才開始反思自己過去的書齋生活:

唉,我勞神費力把哲學、法學和醫學,天哪,還有神學,都研究透了。現在我,這個蠢貨!盡管滿腹經綸,也并不比以前聰明;稱什么碩士,稱什么博士,十年來牽著我的學生們的鼻子,天南地北,上下四方,到處馳騁——這才知道我們什么也不懂!(歌德 13)

浮士德感到,自己不僅被文人共和國深深地欺騙了,而且作為欺騙者欺騙著學生。實際上,在故紙堆中處理、消化知識的方法根本行不通!意識到這一點,他開始嘗試通過“讀寫試驗”得到新的發現。

(1) 第一次試驗

由于文人共和國的書本中只有無窮復制的詞語,普遍缺乏作者之名,浮士德第一次試驗的方法是:選取一部有作者之名的手稿來讀。他拿起諾查丹瑪斯(Nostradamus)所寫的秘籍,凝視上面的符箓(Zeichen)。然而,僅僅凝視有作者之名的符箓還無法把握“無窮的自然”與“眾生之源”(歌德 16),因為這種方法本質上還是文人共和國的閱讀法,即把符箓當作無限流通的書寫符號來“看”,故而無法得出更深層的東西。簡言之,這種方法無法擺脫文人共和國的陰影,浮士德必須嘗試新的方法。

(2) 第二次試驗

這次,浮士德“拿起書,神秘地念出地靈的符箓”(歌德 16)。這個看似平常的舉動對于突破舊話語系統意義重大,關鍵就在于“神秘地念出”這一閱讀法。基特勒評論道,該舉動的“神秘”之處在于:這些“由不可言傳的圖形和同樣不可言傳的希伯來字母組成的”符箓竟然能被念出(aussprechen)(Kittler 13)。即是說,第二次試驗不再把符箓視為無限循環的符號,而是將“看”不懂的符號轉換為閱讀者的口語,將注意力從“對符號本身的凝視”轉移到“符號對閱讀者自身的影響上”;簡言之,以符號為中心,翻轉為以讀者為中心。

浮士德之所以選擇“地靈的符箓”來讀,并不是隨意為之,而是因為“這道符箓對我的影響多么不一般”(歌德 16)!經過這樣的翻轉,原本無解的能指,也就成為可被讀者的內心召喚出來的精神(Geist,與精靈是同一個詞)——“一道微紅的火焰顫動著,精靈出現在火焰中”(16)。

這次試驗的成功之處在于,作為讀者的浮士德學會了說話,他不再需要作者之名(諾查丹瑪斯)的加持,不再需要依靠諾查丹瑪斯書寫的魔法,而只需讓魔法通過口說這一媒介釋放出來;這是讀者擺脫故紙堆后內在力量的釋放,基特勒把這種內在性形容為“感性之力與迷狂之力”(sinnliche und rauschhafte Kr?fte)(Kittler 14)。

然而,第二次試驗也以失敗告終,精靈對浮士德說:“你只像你所理解的精靈,并不像我。”(歌德 17)隨即隱去。從精靈的這句話看,精靈是在指責浮士德不理解自己,即無法理解自己活動的目的性和創造性。那么浮士德真的無法理解精靈嗎?答案是肯定的,因為“神秘地念出”雖然超越了故紙堆,卻也超出了浮士德的理性范圍;在沒有歷經磨難走完精神成長之路之前,他不可能直接達及自在自為的精神。只不過,由于內在力量的全面釋放,浮士德得以借迷狂之力短暫地接觸符號背后的精神,但他終究無法控制這種釋放,就像豪飲后的人無法控制自己的說話一樣。在與精靈短暫地交流之后,隨著精靈的隱去,浮士德只能“頹然倒地”(17)。

(3) 第三次試驗

在把卷毛狗(即梅菲斯特)引進書齋之后,浮士德開始進行第三次試驗。在這次試驗中,浮士德既不設定符號背后的作者,也不把自己設定為受迷狂之力支配的讀者,既不“看”也不“讀”,而是翻譯圣經,更確切地說:讓翻譯變成詮釋(übersetzen ger?t zur Hermeneutik.)(Kittler 15)。

我迫不及待地打開了古本,懷著至誠的心情試將神圣的原文翻譯成我心愛的德語。(打開一卷,著手翻譯)上面寫道,“太初有!”這里給卡住了!誰來幫我譯下去?我不能把“言”抬得那么高,如蒙神靈開導,就得把它譯成另外一個字。那么,上面可是“太初有”了。第一行得仔細推敲,你的筆不能操之過急!難道“意”能夠實行和創造一切?我想它應當是“太初有”!可一寫下這一行,我就警覺到,還不能這樣定下來。神靈保佑!我可有了主意,于是心安理得地寫下:“太初有!”(歌德 32—33)[黑體為原文所有]

通過自由詮釋,浮士德一方面擺脫了故紙堆的束縛,另一方面在釋放內在力量的同時把感性之力限制在可控范圍內。他的翻譯與文藝復興和宗教改革對詞的態度不同,文藝復興的人文主義是一種倡導熱愛詞語(Liebe zum Wort)的語文學運動(philologische T?tigkeit),主張宗教改革的路德認為翻譯《圣經》本質上附屬于“唯圣經”(sola scriptura)原則(Kittler 16),因此二者都屬于基特勒的文人共和國范疇;而浮士德把翻譯變成了自己對于萬有之本源的闡釋,他“基于真摯情感對神圣原典的德語化,是一種知識型斷裂”(Kittler 16)。顯然,基特勒所謂知識型斷裂是與讀寫技術的變遷緊密相連的,不能僅僅在福柯的意義上理解。

二、 德語文學1800始于一聲ach

浮士德的第三次試驗呈現了從文人共和國話語系統中掙脫出來的可能性。他不再放任詞語的無限循環,而是強調用“心靈”(Seele)把握詞語;他對瓦格納說:“羊皮紙難道是飲一口可以永遠止渴的圣泉?你將喝不到那提神的那一口,如果不是它流自你的心田。”(歌德 18)羊皮紙無疑象征著舊文人闡釋詞語的方式,浮士德認為這種方式無法獲得真知,除非動用心靈的力量。用心靈進行闡釋與舊文人之闡釋方式的根本不同在于,后者僅僅是一種尋章摘句的修辭學程序,而前者是一種揭示詞語的創造性活動。在浮士德翻譯經文這個著名段落中,浮士德首先拒絕的就是按照字面義翻譯成“太初有言”,最終將“為”(Tat)確立為一切的開始。“為”體現的是心靈的創造力。

實際上,心靈的創造力在三次試驗中都有體現,只不過第一次試驗因過于依賴傳統而未得釋放,第二次又釋放過頭,只有第三次才“功德圓滿”。對于心靈的力量,基特勒作出了一種未必嚴謹但極富想象力的闡釋,即,心靈的力量集中地體現在第一次和第三次試驗時都出現過的一個感嘆詞中——“ach”;ach雖有詞語之形,卻是一種“不是能指的能指”(Signifikanten, der keiner ist),或者說是“先驗所指”(Transzendentalsignifikat,借用德里達的概念)(Kittler 18);它無法構成詞語循環的一個環節,只能突兀地存在于其他能指之間,因此成為歌德及其筆下的浮士德擺脫文人共和國的突破口。

在第一次試驗中,浮士德開場白道:

Habe nun, ach! Philosophie,

Juristerei und Medizin,

Und leider auch Theologie

Durchaus studiert, mit hei?em Bemühn.(qtd. in Kittler 11)

(唉,我勞神費力把哲學、法學和醫學,天哪,還有神學,都研究透了。)

雖然這幾句中并沒有“我”這一主語,但一般讀者會認為這段感慨是浮士德針對自己而發的(如中文譯文所示),然而基特勒卻認為,這幾句的關鍵不在于浮士德的主觀意圖,而在于不起眼的詞——ach的雙重性:作為一個感嘆詞,ach傳達出無能為力之感;但作為先驗所指,ach在文本中是處于所指領域的精神(Geist)或心靈(Seele)的標志(Zeichen)。因此,這幾句與其說是浮士德的嘆息,不如說呈現了舊文人們的普遍窘境:雖然把各種學問都研究透了,但無法達及精神的領域,最多只能是一聲嘆息(ach)。換言之,ach雖然是精神的標志,但并非精神本身,精神一經說出,就不再是精神。基特勒援引席勒的詩來佐證這一層意思:

Warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen?

Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr.(qtd. in Kittler 11)

(為什么活生生的精神不能顯示為精神?

一旦心靈言說,如此這般言說,唉!心靈就不再了。)

在這個對句中,“精神”和“心靈”是相對應的,第二行可以改寫為:活生生的精神一旦說出就不能再顯示為精神。言說開始的地方,就是精神消失的地方,所以浮士德緊接著就罵自己是誤人子弟的蠢貨。然而,這只是從消極的層面來理解作為先驗所指的ach,從積極的層面來看,既然ach是精神的標志,那么不排除從ach中觸及精神的可能,舊文人的窘境可能是方法由于不對頭。總之,ach不僅可以從消極的層面理解——在嘆息中絕望(浮士德有自殺的念頭),也可以從積極的層面理解——擺脫故紙堆,嘗試新方法。最終浮士德選擇了后者,成為德語文學1800的先行者。

在第三次試驗中,感嘆(ach)再次出現。浮士德感到,自身的靈魂為神圣之音所環繞,但又感嘆僅憑意志無法獲得終極的滿足。于是,他著手進行第三次試驗,試圖通過翻譯超塵脫俗的事物——新約圣經,來達成目的。這次,ach也展現出雙重性,從消極的方面看,ach表示意志無法獲得終極滿足的失望;從積極的方面看,ach預示了新試驗的成功:自身意志的缺陷,未嘗不可以通過將“神圣的原文翻譯成我心愛的德語”來彌補。

浮士德成功了,他得以徹底拒斥能指的循環:

Tat(太初有為)

Im Anfang war die

這種劃掉詞語的翻譯是“詮釋性翻譯”(hermeneutische übersetzen),而非“修辭性釋義(rhetorische Umschreiben)”(Kittler 19)。劃掉詞語的行為并不是要尋找索緒爾意義上的聚合關系——選擇某一個而排除其他,而是要尋找新的能指,一個不再在所指周圍無盡打轉的能指,一個能直接通達所指的能指,一個從心田(所指領域)直接流出的能指,即“不是能指的能指”,也即“先驗所指”。劃掉詞語的行為也不關注索緒爾意義上的組合關系,不考慮翻譯過來詞語是否與圣經后面的句子和諧一致;在所指門前即將破門而入的浮士德,根本無暇顧及“太初有為”的“為”與后面句子的關系,他只在這第一句上懸停猶疑。對他來說,無論是組合關系還是聚合關系,都是符號的外在關系(?u?eren Bezüge des Zeichens),將這兩種外在關系排除,才會剩下能指與所指之間的內在關系(innere Bezug)(Kittler 20)。

浮士德的翻譯行動不是在同事、出版商等外界的壓力下進行的,也沒有參考其他書籍,他的行動不受外在話語的控制,是純粹內在的,從而與以符號的外在關系為基礎的舊話語系統區別開來。對浮士德來說,舊話語系統中的學說沒有真知灼見,是基特勒所謂“不可能的學說”(unm?gliche Lehren):“對不可能之學說的拒斥使自由書寫(freies Schreiben)得以可能。”(Kittler 21)自由書寫、自由翻譯,標志著話語系統1800的誕生。

將經文自由翻譯為“太初有為”,不僅意味著找到了恰當的翻譯,更意味著找到了翻譯過程本身的開端。浮士德想通過翻譯通達所指領域,而最終找到的“為”這個先驗所指,實際上就是翻譯行動本身。通過翻譯實踐,浮士德心愛的德語中的“為”取代了圣經原文中的“邏各斯”。舊文人的話語實踐被一種新的話語實踐替換。這個新的話語實踐不斷地用書寫行動把“書寫行動本身”揭示為一切的開端,從而不再受原初文本的約束;這種行動不像舊文人那樣用外在于“我”的陳詞濫調揭示真理,而是不斷用“我在書寫”將“我在書寫本身”揭示為正在發生的真理;這種行動不是用各種各樣的譯名為原初文本作注腳,而是把從心靈開始的“翻譯行動本身”確立為神圣的事業。在“浮士德革命”之前,文學鮮有觸及“書寫”或“書寫行動”,因為再現的秩序(die Ordnung der Repr?sentationen,福柯《詞與物》中的概念)將書寫行動的再現排除在外;浮士德的自由書寫行動將新話語系統中作者的書寫行動召喚出來:

自由翻譯將浮士德帶回到第一次試驗。作者浮士德取代了作者諾查丹瑪斯。諾查丹瑪斯的手稿短暫地保證了作者在讀者面前出場,而浮士德的寫作是他自身自我出場的行動(die Tat seiner eigenen Selbstgegenwart)。(Kittler 22)

當然,基特勒并非把新作者乃至新話語系統的出現歸功于歌德或《浮士德》,而是從中讀解出新舊話語系統轉換的癥候:精神、所指的領域要由新的讀寫實踐才能開啟。在歌德時代,新的讀寫實踐在基礎教育領域中如火如荼地展開,并由文學、哲學和行政等領域強化。換言之,這些領域在1800年左右的共同相互作用,生成并鞏固了話語系統1800。

三、 再論作為開始的ach

康德在《純粹理性批判》中區分了經驗意義上的“開始”和先驗意義上的“起源”。“起源”意味著先驗自我和自由。浮士德對圣經的自由翻譯,意味著用自由、主體代替文人共和國時期博學之士的權威。然而,基特勒并不是在應用或肯定康德所作的區分,相反,他在利用這個區分證明文人共和國之解體的同時,又把矛頭指向了康德所在的話語系統。“開始”在康德的筆下是德文的可分動詞anheben,這個詞在基特勒那個時候已經過時,卻被寫在了《話語系統1800/1900》的第一句話中:“Die Deutsche Dichtung hebt an mit einem Seufzer”(德語文學始于一聲嘆息)。不難推論,anheben在此句中是一個暗語,它不僅暗指基特勒所作的分析與流行于話語系統1800中的先驗、主體、自由等概念無關,更是要指出這個所謂的“開始”并不是“起源”(Wellbery xxi),即是說,根本無法像康德那樣從先驗的起源展開分析,而只能從文化技藝的變遷處“開始”。對于話語系統1800來說,就是從讀寫技藝的細節變化(暗合浮士德的讀寫試驗)“開始”。

沿著福柯開辟的話語分析道路,基特勒尤其注意1800年左右德語區圍繞語言展開的文化技藝實踐,不厭其詳地分析施蒂凡尼(Heinrich Stephani)、蒂利希(Ernst Tillich)、尼邁耶(August Hermann Niemeyer)、裴斯泰洛齊、赫爾德等的教學法改革,尤其是將Sprache分解為spr/ach/e的語音分析法(注意這里的文字游戲,ach內嵌在sprache中)。基氏認為,這些方法才是構成話語系統1800之基底的基本程式。

在基特勒的理論表述中,ach的意義不僅僅是《浮士德》文本中開顯新系統(圍繞所指領域的話語實踐)的先驗所指,更是對于話語系統1800而言的“最小元素”(Minimalelement)。最小意義元素是規定話語系統1800之所以為話語系統1800的標志。在這之前,只有詞語的無限循環和令人費解的符號,并無最小的意義單元;在這之后(即話語系統1900),最小意義元素被技術媒介的“無意義王國”(Reich des Unsinns)取代(技術媒介不僅記錄對人有意義的聲音,而且同時記錄噪音)(Kittler 55)。《浮士德》中的讀寫試驗,無意識地呈現了專屬于話語系統1800的最小意義元素的生成過程:先是謀求從故紙堆的無限循環中擺脫,再通過解讀、翻譯試驗將心靈/精神奠定為自由翻譯的基礎,從而使每個從心靈/精神流出的音節都富有至少最小的意義。從中我們可以看出基特勒對福柯“規則-生成論”的推進,即將話語的規則性奠基于這一基本事實:任何文化、學科都離不開讀、寫、算等訓練,基本的文化訓練在某一時期會形成一套技術標準和規則,在標準和規則之下,會生發出某種新的文化可能性。

最小意義元素在浮士德試驗中的誕生,暗合著讀寫實踐領域中最小意義元素的誕生:教學的重點從無意義的字母組合(如16世紀歐洲基礎教育讀本中,ab、eb、ib等無意義的組合)轉向意義不斷增長的音節和句子(如圍繞a的ab、ba、ap、pa等)。這意味著形成一種自足的話語系統的可能性:“對于尼邁耶和浮士德來所說,單音之意義(Einsilbenbedeutungen)是從天堂掉落下的‘整體印記’(Totaleindrücke),對蒂利希來說,整體印記是通過單音的輾轉變換而生長出來的。”(Kittler 59)單音作為最小意義元素,具有生成整體性意義的潛能,即可以在輾轉變換的過程中進一步生成音節、詞語、句子和作品。質言之,單音本身就可以生成一個自足的意義系統,蒂利希等系統中人不需要在系統外尋找驅動系統運轉的動力。

基特勒所揭示出的最小意義元素,不僅局限在與讀寫密切相關的文學、教育領域,而且席卷整個以書寫為基底的文化領域,以音符為書寫符號的音樂領域亦復如是。如貝多芬讓音樂基于最小意義動機(Motiven)而延展,使音樂生長出深度(Kittler 58)。最小意義元素類似如今外語教學中常用的音節劃分法,但對于話語系統1800來說具有獨特的規則性意義:總要超越自身的能指性,最終返回它所源出的所指、意義、精神(Geist);ach在能指的層面是Sprache中的一個音節,但作為先驗所指卻可以和精神具有同樣的意義。基特勒援引尼特哈默爾(Friedrich Immanuel Niethammer)1808年的話佐證道:“音節也具有意義。”(qtd. in Kittler 55)

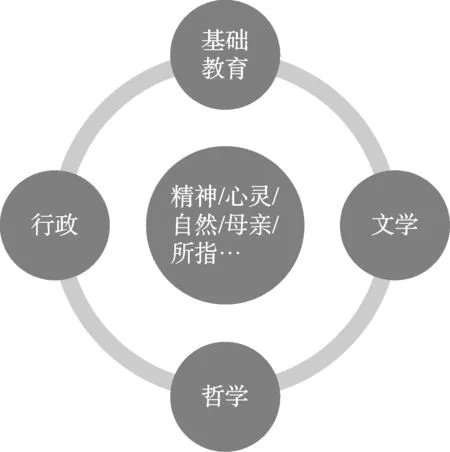

簡化而言,話語系統1800是一種圍繞所指領域(在基特勒的文本中常以精神、心靈、自然、大寫的母親、大寫的女性等詞出現)而展開的話語態勢,這種態勢構成了話語系統1800的規則:由最小意義元素輾轉增長而來的所有話語都源出于所指領域,并具有歸返于所指領域的態勢。可勉強用下圖表示:

這個圖表同樣需要從雙重的角度理解。比較好理解的是外圍的話語流通:基礎教育是文學的輸入端,哲學是所有話語的存儲器,行政則維系并強化這一話語流通渠道。但是,僅僅從線性回路來理解話語系統1800恐怕是不夠的,在線性回路中輾轉變化的話語來源于所指領域,但又不是所指領域所說出的,因為所指領域本身不具備說話的能力。所指領域并非凌駕于線性回路之上的范疇,而是與線性回路同時生成,同處一個境域,使線性回路中的話語具有一種朝向所指的返回態勢。這種圍繞所指領域的“源出-歸返的純粹態勢”才是話語系統1800的核心規則所在。從這個角度看,黑格爾把《浮士德》解為精神的成長,并不是什么哲學創造,而是暗合著這一態勢。批評者自然會認為基特勒對文本的處理方式過于極端,但這恰恰是他反詮釋主義的特色所在。

基特勒接受了拉康的命題:無意識是他者的話語。然而,他是站在話語系統的立場上來解這個命題,“話語”并不是拉康意義上的象征性語言,而是被教育機構、詮釋策略和儲存、傳遞、再生產的技術手段等塑造的語言之存在方式;“他者”也并不是懸在頭上的律法,而是系統中的規則。浮士德的行為不僅無意識地呈現了話語系統1800的誕生過程,也同時呈現了話語系統1800中的規則,即源出-歸返態勢:想要通過翻譯來通達所指領域的無言之聲,觸及自然之源、心靈之所。自然亦是“母親”(Die Mutter)、“女性”(Die Frau),是浮士德所愛的格蕾琴(Gretchen),是《浮士德》第二部中神化了的永恒女性(Eternal Feminine)。

在話語系統1800中,“女性”是一切自然之聲的發聲渠道,承擔起教男人說話的功能。需要特別注意的是,這種功能不能僅從字面上來理解。如前所述,基特勒所謂的“母親”“女性”其實具有雙重性,即一方面屬于所指領域的話語之源,在此意義上可與自然、心靈、精神等關鍵詞畫上等號,另一方面才是實際社會生活中的話語承擔者。這兩方面不能理解成康德意義上的先驗、經驗的二分,兩方面的相互糾纏實際上源于話語系統的規則:話語必須圍繞所指領域展開,并最終具有返回所指領域的態勢。一方面,所指領域是一切能指的最終所指,是能指的根源;另一方面,它作為純粹的功能,又永遠無法被能指明確道說出來,故而從未受到重視,只能以隱匿的方式起基礎性的作用,好比計算機軟件不讓我們意識到硬件的存在一樣。基特勒獨具慧眼地發現,ach這個音既是詞又不是詞,在文學中既具有某種啟示性,又什么也沒有說出;它在構造起言說的同時消解著言說,自身就呈現著圍繞所指領域展開話語實踐的規則性。

“自然,愛,女性——這些術語在話語系統1800中是同義詞。它們產生了一種元話語(Urdiskurs),作者從其無言(Stummheit)中將其釋放出來并進行翻譯。技術上來說,語言在這樣一個功能系統中,只能是渠道(Kanal)。”(Kittler 90—91)在話語層面,當時德語區文人學者的話語異彩紛呈;但在元話語(圍繞所指的返回態勢)層面,文學和哲學不過是像行政領域一樣的話語渠道,難怪基特勒差點因《話語系統1800/1900》這本書失去在弗萊堡大學文學系的教職(Griffin and Herrmann 731)。

四、 系統規則控制下的自由翻譯

相比于以往的學術,以浮士德式自由翻譯為旗號的詮釋學是一種更自由的學術,與之相伴的是大學改革,以及教育、文學、哲學等文化領域的進步。但從話語系統的角度看,這種自由必須服從話語系統的規則或指令:

1800年的話語系統廢除了路德“逐字逐句詳述”(von wort zu wort verzelen)的指令(Befehl)。取而代之的是新的戒律,“只讀”學生和老師能“讀懂”(verstehen)的。這個指令足夠清楚,并且,正如“只讀”所表明的,像所有其他指令一樣,這個指令會選擇并控制話語。在詮釋學(Hermeneutik)看來,新指令之所以能夠勝利,恰在于它起先偽裝成了與話語控制(Diskurskontrolle)相對立的東西。(Kittler 28)

浮士德在試驗中實現的翻譯自由、學術自由,構成了文人共和國話語控制系統的對立面,但并不從根本上排斥話語控制,而必須在話語系統1800的話語控制系統(詮釋學)下生存。我們不難看到福柯式的洞見:文學與學術并不謀求擺脫權力的控制。

1794年,普魯士的《一般國家法》()規定大學從教會中獨立出來;學校和大學成為國家機構,意味著浮士德的自由翻譯是國家允許的學術自由(Kittler 26—27)。新的話語控制體系需要維系自身,文學就具有維系系統程序運行的特殊功能:將參與“理解/詮釋”的所有信息渠道(Nachrichtenkan?le)連接在一起。就文學自身而言,它具有理解的功能,能夠在文字與純粹的意義之間架起橋梁,在話語與所指領域之間建立聯系(如浮士德的自由翻譯)。就文學與其他話語渠道的關系而言,文學使理解式閱讀成為可能,人們在閱讀過程中不必糾結于無意義的東西(如宗教作品中羅列的地名),因此文學可以用來理解其他東西(如用《浮士德》理解《精神現象學》),也可以反過來為其他領域所理解(如學生經過學校的作文訓練成為合格的公務員)。在系統中,《浮士德》等作品不只是一種文學形式,更是與理解/詮釋有關的話語渠道,能夠串接起家庭教育、學校教育、哲學、行政等其他話語渠道,從而維系住話語的流通和返回理解之源的態勢。

在詮釋學的自由空間和所有的語言游戲之上,是“詞語秩序”(mot d’ordre),即話語系統1800的規則。規則無法言說自身,而只能通過國家來發布指令:宣布學術自由。這樣一來,國家就成為凌駕于自由詮釋之上的最高權力。換言之,話語系統1800的運轉,內在地要求國家權力凌駕于學術自由之上,以保證自身的運行。《拿破侖法典》規定,拒絕作出判決(即拒絕詮釋)的法官會被判罪;在《浮士德》中,魔鬼監視著自由翻譯者浮士德(Kittler 29—30)。作為自由翻譯者的浮士德終究受制于與魔鬼的約定,學術自由終究要受制于國家;簽下契約意味著,文人無法脫離國家而存在,他們同時也是國家公務員。

歌德長期擔任薩克森魏瑪公國大臣,其間大公曾想簡化文件中的繁文縟節,歌德卻表示反對:

大臣(Canzley)與物質(Materialien)沒有任何關系;對于那些只關心觀察和起草形式(Formen)的人來說,有點形式主義(Pedantismus)是必要的。即便是“蒙上帝恩寵”這句話只作為大臣們的一種官樣文章保留下來,也還是有一定道理的。(qtd. in Kittler 31)

作為文人的歌德同時也是作為公務員/官僚(Beamte)的歌德。在《浮士德》中,魔鬼即是官僚,要求浮士德寫上幾行字據(歌德 44)。靈魂是浮士德與魔鬼進行交易的條件,交易靈魂構成了一種權力技術(Machttechnologie),使以“理解”為名的詮釋學屈從于契約的象征性綁定(symbolische Bindung),使文學屈從于權力(Kittler 32)。當然,此權力不再是福柯意義上的權力,而是系統之規則賦予的權力。自由翻譯行動既帶來了擺脫故紙堆的自由,也帶來了作為監視者的魔鬼。在現實中,歌德是比大公還要官僚的官僚,與他的文學風格相反,歌德的文案以精致、矯揉造作的官僚風格著稱(Kittler 31)。在話語系統1800中,文人/官僚構成了雙面人生,無法成為官僚的文人則被排除在外:

霍夫曼和哈登伯格、歌德和席勒——他們都知道雙重生活的可能性和神秘性。孤獨的作家,如荷爾德林或克萊斯特,因為對雙重生活一無所知,而未能從家庭教師過渡到教育官僚,未能從孤獨的斗士過渡到國王的副官,便在圖賓根的一座塔或萬湖岸邊死去。(Kittler 129)[按:發瘋的荷爾德林在圖賓根的一座塔中度過了最后的時日,克萊斯特在柏林旁的萬湖岸邊自殺。]

通過自由翻譯,自然的無聲之言呈現為意義元素的自由增長,但自由不等于無規則,這些元素始終具有指向無聲之言的態勢。這種態勢需要國家的教育改革和行政體制維持并強化,從而造就出更多的維系既定態勢的話語承擔者。

至此,基特勒所引的詩句又有了進一步的深意:為什么活的精神無法將自身顯示給精神?因為一旦心靈說話,就不再是純粹的心靈,而變成現成的、看似自由的話語。席勒的吊詭對句揭示了話語系統1800中文人的吊詭處境:一方面認定文學必須出自自然并返回自然,另一方面又無法真正地道說自然。這一狀況與其說是一個時期的文學理論,不如說是話語系統之規則的限制:所指領域作為純粹的話語之源,是一切話語的起點和歸宿點,但該領域本身并不具備說話的能力,而只能發出感嘆(ach)。自由的話語無論怎樣渴慕和歌頌話語之源,終究無法擺脫這個規則,最最接近所指領域的話語,只能是一聲嘆息(ach)!

結 語

浮士德的三次試驗無意識地呈現了新話語系統的誕生過程:摧毀舊文人共和國的話語系統,發明話語系統1800詮釋學。其間,讀寫實踐所開顯出的最小意義元素以及所指領域尤為關鍵。圍繞所指領域,最小意義元素在各文化領域中輾轉增長,生成出源出-返回的態勢。所指領域一方面是新話語的源泉,另一方面又無法言說自身,只能通過自由詮釋得以釋放;自由詮釋一方面意味著舊話語系統所沒有的學術自由,另一方面必須被行政權力控制才能保證這一自由。需要注意的是,行政權力只是話語系統1800之規則的代言人,無論是魔鬼、浮士德還是心靈、“女性”、自然,都必須服從系統的秩序;直到新的文化實踐——技術媒介的出現,這一秩序才被打破(即《話語系統1800/1900》一書的第二部分,本文不作展開)。

對基特勒而言,無論是德語文學1800的興起、德國古典哲學的出現、讀者-作者關系的重構、圖書業的蓬勃發展,都不僅僅是印刷技術革新或社會變革(如中產階級的崛起)的結果,而是考古學意義上的“話語實踐自身之突變”(Mutationen der Diskurspraxis selber)的附帶效果(Kittler 135)。如果僅僅考慮科技或社會因素的話,我們將無法解釋文本中對話語規則的無意識呈現現象,這種現象只能從話語自身運作的規則中得到解釋。就話語系統1800而言,其發生的先決條件是產生于讀寫技藝領域的、以ach為代表的最小意義元素。德語文學1800始于一聲ach,話語系統1800始于浮士德的三次試驗。

① 話語系統不能簡單地等同于福柯的知識型概念,基特勒更強調技術條件的基礎性地位,尤其是文化技藝的細節變化所開啟的新的文化可能性。

車致新:《浪漫主義作為媒介技術——基特勒論“話語網絡1800”》,《國際比較文學(中英文)》3(2019):520—534。

[Che, Zhixin. “Romanticism as Media Technologies: Friedrich Kittler on ‘Discourse Networks 1800’.”3(2019):520-534.]

約翰·沃爾夫岡·馮·歌德:《浮士德》,綠原譯。北京:人民文學出版社,1994年。

[Goethe, Johann Wolfgang von.. Trans. Lü Yuan. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1994.]

Griffin, Matthew, and Susanne Herrmann. “Technologies of Writing: Interview with Friedrich A.Kittler.”27.4(1996):731-742.

Kittler, Friedrich A.. München: Wilhelm Fink Verlag, 1985.

Wellbery, David E. “Foreword.” By Friedrich A. Kittler.. Trans. Michael Metteer and Chris Cullens. Stanford: Stanford University Press, 1990.