從不幸結局到自覺意志:論王國維悲劇觀念的轉變

斯 維

民國初年轉向經史研究之前,王國維的主要興趣在哲學與文學。那時他的閱讀、研究和創作,始終圍繞所謂“人生之問題”(王國維,《王國維全集》第十四卷 119)。研究者指出,其人生問題的關鍵在于“生命本質與悲劇性的關系以及如何超越或者擺脫這種生命的悲劇性”(彭玉平,《關于王國維詞學評價的若干問題》 2)。因此,把王國維悲劇觀念搞清楚,對于理解其早期學術及人生觀至關重要。

關于王國維悲劇觀念的討論,通常傾向于把《〈紅樓夢〉評論》《宋元戲曲考》視作整體。近年較有代表性的意見,比如:

[王國維]寫出了《紅樓夢評論》[……]正是在這篇文章中所表現出來的、代表了西方哲思新潮的悲劇觀念,隨即也就構成了他下一步選擇的動機。也正因為這樣,我們才會水到渠成地在僅僅幾年之后,就從王國維的辛勞中收獲到了他的《宋元戲曲史》。

[……]

與此同時,在《宋元戲曲史》中體現的[……]當然就是王國維剛在《紅樓夢評論》中所抒發過的悲劇觀念了。(劉東 19)

正如引文所強調的,王國維前后悲劇觀念具有“延續”(李群 200)或“一脈相承”(梁曉萍 122)的關系,這已在學界取得廣泛的共識和充分的討論。然而,《宋元戲曲考》所體現的,果真“當然就是”《〈紅樓夢〉評論》中的悲劇觀念嗎?

從王國維自身學術發展脈絡來看,《〈紅樓夢〉評論》《宋元戲曲考》正處于兩個不同階段。1907年、1908年被視作王國維“一生治學”中“前期第一時期”“前期第二時期”的分界(佛雛 3)。研究者發現,“1903—1907年這五年是考量王國維學術思想形成的關鍵時期,而其中美學、文學、詞學觀念尤其值得關注”(彭玉平,《從1903到1907:王國維的哲學研究與文學思想的形成》 115),該階段以1904年前后發表的《〈紅樓夢〉評論》等十余篇文章為主要成果;1908—1912年則是他致力于戲曲研究的階段,始于1908年編纂《曲錄》,以1908—1909年整理研究《錄鬼簿》《曲品》《新傳奇品》《元曲選》《盛明雜劇》等戲曲文獻為基礎,以1909—1911年所撰《戲曲考原》《唐宋大曲考》《古劇腳色考》為階段性成果,以1912年成書的《宋元戲曲考》為最終成果。王國維《論近年之學術界》曾用“思想之受動”“思想之能動”總結中國學術史(王國維,《王國維全集》第一卷 121,124),其實他前后兩個階段的轉變也正是從以受動為主向以能動為主的轉變。

在這樣的總體轉變背景下,王國維前后兩個階段的悲劇觀念,不僅具有“延續”或“一脈相承”的關系,且更有轉變。已有研究者留意到,“在寫作《宋元戲曲考》(1912年)時,他也對最初的悲劇觀進行了反省”(曹順慶 涂慧 79)。至于其悲劇觀念的轉變究竟如何,則尚待在總體轉變視域下作專門的考察。

一、 思想之受動:不幸結局觀

對團圓結局的排斥,如今已成為中國悲劇觀念的底色。我們判斷一部作品是不是悲劇,往往以結局是“不幸”還是“團圓”作為最直接的標準。當代比較權威的看法,比如:“一個劇本之為悲劇、喜劇,或悲喜劇,同它的結局關系最大。《西廂記》如果結束于長亭分手,就會是一部以生離結局的悲劇;《還魂記》如果到‘鬧殤’結束,則將是一部以死別終場的悲劇。”(王季思 75—76)

把結局作為衡量悲劇的絕對標準,在20世紀中國悲劇觀念里根深蒂固。究其“始作俑者”,便是王國維。他前一階段悲劇觀念的基本面就是不幸結局觀,《〈紅樓夢〉評論》第三章完全立足于批判始于“悲”“離”“困”卻終于“歡”“合”“亨”的“淺陋”的團圓結局:

吾國人之精神,世間的也,樂天的也,故代表其精神之戲曲小說,無往而不著此樂天之色彩,始于悲者終于歡,始于離者終于合,始于困者終于亨,非是而欲饜閱者之心難矣!若《牡丹亭》之返魂,《長生殿》之重圓,其最著之一例也。《西廂記》之以驚夢終也,未成之作也;此書若成,吾烏知其不為《續西廂》之淺陋也?有《水滸傳》矣,曷為而又有《蕩寇志》?有《桃花扇》矣,曷為而又有《南桃花扇》?有《紅樓夢》矣,彼《紅樓復夢》、《補紅樓夢》、《續紅樓夢》者,曷為而作也?又曷為而有反對《紅樓夢》之《兒女英雄傳》?(王國維,《王國維全集》第一卷 64—65)

如開篇所述,王國維本階段思想觀念以受動為主,不幸結局觀也是如此。鑒于第三章以雅里大德勒(即今譯亞里士多德)《詩論》(即今譯《詩學》)中的悲劇定義收尾,且《〈紅樓夢〉評論》全文大量引述叔本華《意志及觀念之世界》(即今譯《作為意志和表象的世界》),我們一般據此認為,其上述觀念直接受影響于亞氏和叔氏。事實上并非如此。

不幸結局觀看似源自亞氏,卻是修辭學進入詩學領域后才形成的。亞里士多德認為,悲劇的結局既有主人公雖未為非作惡卻因犯了些許過失而導致由順境轉入逆境的不幸結局(即“單一的結局”),也有善人得善果而惡人得惡果的團圓結局(即“雙重的結構”):盡管后者“不是悲劇所應給的,而是喜劇所應給的”,在技巧上不如作為“最完美的悲劇”的前者,卻并沒有被排除在悲劇之外,只是被視為悲劇的“第二等”布局(亞里士多德 55—56)。在古希臘,悲劇問題屬于不同于修辭學傳統的詩學傳統,結局也并不成為衡量悲劇的絕對標準。威廉斯指出,執著于把“悲劇的故事是從幸運轉為不幸”作為絕對標準的觀念,是中世紀以后才逐漸興起的(威廉斯 11)。隨著修辭學從以演說為主的政治學領域進入書面寫作,詩學與修辭學合流,結局才一度成為衡量悲劇的絕對標準。

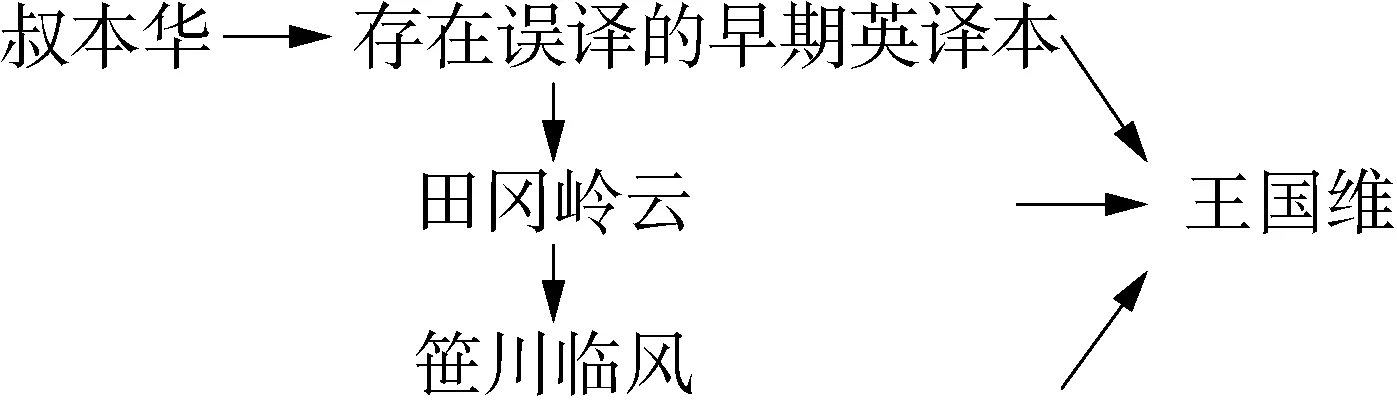

不幸結局觀雖非源自亞里士多德,卻著實來自叔本華。叔氏認為,悲劇表現的是無法形容的痛苦、人類的不幸和苦難,“寫出一種巨大不幸是悲劇里唯一基本的東西”(叔本華 350)。對此,朱光潛指出,“對于悲劇說來,只有表現大不幸才是重要的”——叔氏正是絕對化地“把這一點變成唯一重要的因素”的人(叔本華 136—137)。不過,王國維并非直接受影響于叔氏,而是以早期英譯本和明治知識人為中介。

王國維所讀《意志及觀念之世界》并非叔本華原著。1898年,王國維入讀羅振玉創辦的東文學社,那里開設數學、自然科學及日文、英文課程,始終沒有開設過德文課程。學社教習藤田豐八向來訪的狩野直喜稱贊王國維的外語能力和學術前途時,也并未提及他通曉德文,只道他“頭腦極明晰,善讀日本文,英語也好,且對西洋哲學研究有興趣”(岸陽子 10)。可見,從外語能力來看,王國維所讀應是日譯本或英譯本。不過,最早的日譯本——姉崎正治所譯《作為意志和現識的世界》(『意志と現識としての世界』),在《〈紅樓夢〉評論》發表六年后才初版。那么,王國維所讀就只可能是英譯本。其《釋理》《叔本華之哲學及其教育學說》《〈紅樓夢〉評論》等文提到該書時使用的中文書名是“意志及觀念之世界”(王國維,《王國維全集》第一卷 23,35,73,74),正與最早的英譯本——1883年版《作為意志及觀念之世界》()對應。該譯本把“Vorstellung”(表象)誤譯為“idea”(觀念)等特色,亦咸為王國維所續用。

在讀到該譯本之前,王國維對叔本華悲劇觀念已有更早的接觸。如其《論新學語之輸入》所言,當時西方思想觀念之輸入中國,往往“有一日本焉,為之中間之驛騎”(王國維,《王國維全集》第一卷 127),他對叔氏觀念的接受亦如是。東文學社畢業后,王國維在藤田豐八安排下于1901年赴東京物理學校留學,1904年又到藤田氏任總教習的江蘇師范學堂任教。據其自述,他對叔氏觀念的接受始終離不開東文學社日籍老師們的影響和指導:

是時,社中教師為日本文學士藤田豐八、田岡佐代治二君。二君故治哲學,余一日見田岡君之文集中有引汗德、叔本華之哲學者,心甚喜之[……]自是始決從事于哲學。而此時為余讀書之指導者,亦即藤田君也。(王國維,《王國維全集》第十四卷 119—120)

由引文可見,對王國維有所影響的東文學社老師,除藤田氏外,還有藤田氏在東京大學漢文科的師兄田岡嶺云。所謂“田岡君之文集”,當為1899年初版的《嶺云搖曳》《第二嶺云搖曳》。文集問世后不久,田岡氏即由藤田氏推薦到東文學社任教。

在東亞近代批評史上,田岡嶺云正是提倡不幸悲慘、批判團圓結局的代表。其《悲劇的快感》批評“日本文學富于喜劇的和樂,而于悲劇之深刻則有所缺失”(田岡嶺雲 182);《日本文學的新光彩》重復上述判斷并進一步質問,除了“心中物”,從來戲曲、小說有多少“大破裂”結局,指責“其團圓結局千篇一律”(田岡嶺雲 83—87);《詩人與人道》則介紹“悲慘小說”創作中的“悲慘結局”,并多次強調文學應當描寫“悲慘”的人生境遇或命運(田岡嶺雲 151—156);“厭世”與“樂天”也是田岡氏基于對叔氏的理解,在《詩人與厭世觀》《樂天與厭世》等文中凝練的一組概念(田岡嶺雲 79—83,171—173),為《〈紅樓夢〉評論》第三章所沿用。以上文章,均收錄在《嶺云搖曳》《第二嶺云搖曳》中。受此影響,王國維才開始研讀叔本華等西學論著。

田岡嶺云除了對王國維具有初始的、直接的影響,還通過周邊明治知識人,如其東京大學師弟笹川臨風等,對王國維形成后續的、間接的影響。笹川氏是最早從悲劇的角度討論中國戲曲的代表:

于中國未見悲劇之沉痛,而多是喜劇。既無大破裂,亦無慘絕悲絕,其終即是大團圓,散聚離合。[……]《桃花扇傳奇》雖是悲劇,然其結局仍是成山中仙。獨《西廂記》“驚夢”一折,離而未合,散而不聚,洵為異色。[……]然《西廂》素是單純的愛情故事,歌彼人生之行路難,終不得與由浮世心酸、義理人情、境遇動機而終至大破裂之悲劇相等同。這般悲劇,于中國實是無有。(50—52)

上述“大破裂”“團圓”等用語均襲自田岡氏,以不幸結局觀批評中國戲曲的思路亦由田岡氏的日本文學批評轉來。而《〈紅樓夢〉評論》中“始于悲者終于歡,始于離者終于合,始于困者終于亨”等關于結局的表述,對應笹川氏所謂“散聚離合”;其他關于中國文學結局問題的表述,特別是對《西廂記》的看法,也相當接近。笹川氏所謂中國無悲劇的結論,則構成王國維相關問題意識的起源。

王國維的不幸結局觀,既不是源自亞里士多德,也不是對叔本華的直接接受,而是在19世紀末20世紀初漢字文化圈對叔氏的詮釋生態中形成的。茲謹勾勒不幸結局觀從叔氏到王國維的“旅行”路徑:

除了從王國維所讀文獻可征的旅行路徑外,明清劇論也是構成其不幸結局觀的“前理解”。其中,以明治知識人和王國維借以闡發上述觀念的核心文本《西廂記》在明末清初的批評最為相關。該劇在明代的批評,既有如屠隆等肯定其團圓結局之立意的,也有如徐復祚等否定的。至明末則愈發提倡“歡必居悲前,死必在生后”,批判“始于窮愁泣別,而終于團圓宴笑”(卓人月 438)。那時,祁彪佳通過肯定“以《驚夢》終《西廂》”來批判“合歡之境”(祁彪佳 436),正是《〈紅樓夢〉評論》設想“《西廂記》之以《驚夢》終也”的直接來源。清初金圣嘆的刪改和批評,則是此派觀念之集成。故《〈紅樓夢〉評論》之論不幸結局,以《紅樓夢》為據是其創見,以《桃花扇》為據是與笹川臨風對話,而以《西廂記》為據,則是對明清批評脈絡的承續。

二、 思想之能動:自覺意志論

我們對王國維悲劇觀念的認識,總是聚焦于不幸結局觀。研究者曾以為,“亞里士多德[……]說情節構造的精致、完整、富有戲劇性才是悲劇的‘靈魂’,但在王國維看來,這些似乎都是較為次要的事情,悲慘的故事與悲慘的結局才更是悲劇的‘靈魂’”(陳奇佳 184)。近期研究也表明,其悲劇觀念給后人留下的主要印象,至今仍是“王國維式悲劇所喚起的絕望感”及把結局作為衡量悲劇的“標準”(高子文 15—16)。這種認識,忽視了其悲劇觀念的轉變。

王國維的總體思想觀念逐漸從受動轉變為能動,“特別是辛亥客寓日本之后”甚至“竭力回避”早前所受西學的影響(彭玉平,《晚清“莊學”新變與王國維文藝觀之關系》 138)。再次從悲劇的角度討論中國文學的《宋元戲曲考》第十二章,正撰于客寓京都之后的頭一年:

元則有悲劇在其中。就其存者言之,如《漢宮秋》、《梧桐雨》、《西蜀夢》、《火燒介子推》、《張千替殺妻》等,初無所謂先離后合、始困終亨之事也。其最有悲劇之性質者,則如關漢卿之《竇娥冤》,紀君祥之《趙氏孤兒》。劇中雖有惡人交構其間,而其蹈湯赴火者,仍出于其主人翁之意志,即列之于世界大悲劇中,亦無媿色也。(王國維,《王國維全集》第三卷 113—114)

值得注意的是,王國維超越了前一階段的悲劇觀念,不再以結局是團圓還是不幸作為衡量悲劇的絕對標準。一方面,不幸結局觀作為基本標準得到延續,他論證“元則有悲劇在其中”的主要依據,仍是“無所謂先離后合、始困終亨之事”。在這個舊標準下,五部作品被視作悲劇代表作。另一方面,王國維提出了衡量悲劇的新的更高標準,即“主人翁之意志”。在這個新標準下,兩部作品被視作“最有悲劇之性質者”。對元曲悲劇的上述建構,同其本階段知識結構和學術儲備的更新,以及對前一階段悲劇觀念的揚棄,皆密不可分。

引文所列悲劇代表作,大致分為兩類。一類是新見元刊孤本劇作,一類是已在西方被視作悲劇的劇作。《西蜀夢》《火燒介子推》《張千替殺妻》等屬于第一類,出自王國維當時正在整理的《元刊雜劇三十種》。《元刊雜劇三十種》經明李開先、清黃丕烈收藏,清末時為羅振玉所得。1911年羅、王客寓京都后,包括《元刊雜劇三十種》在內的羅氏藏書抵達京都,暫存京都大學圖書館。王國維協助整理藏書并編纂目錄,盡管厘定時代、考訂撰人的《〈元刊雜劇三十種〉序錄》直到1915年才最終問世,然而其編目整理工作實則在1912年就已告成。整理《元刊雜劇三十種》和撰寫《宋元戲曲考》幾乎同時進行,前者構成后者重要的文獻基礎。因此,王國維把前者中具有悲劇性質的孤本作為悲劇代表作列入后者。

《趙氏孤兒》《漢宮秋》等屬于第二類,王國維對它們已在西方被視作悲劇的事實有所了解。《宋元戲曲考》正文最后一段,粗略考察過“我國戲曲之譯為外國文字”的過程:

至我國戲曲之譯為外國文字也,為時頗早。如《趙氏孤兒》,則法人特赫爾特(Du Halde)實譯于千七百六十二年;至一千八百三十四年,而裘利安(Julian)又重譯之。又英人大維斯(Davis)之譯《老生兒》在千八百十七年,其譯《漢宮秋》在千八百二十九年。[……]而拔殘(Bazin)氏所譯尤多[……]《竇娥冤》、《貨郎旦》,皆其所譯也。(王國維,《王國維全集》第三卷 149—150)

引文顯示了他對《趙氏孤兒》《漢宮秋》《竇娥冤》外譯情況的基本認知。根據“法人特赫爾特(Du Halde)實譯于千七百六十二年”一句中的諸多紕漏,輔以前文關于王國維外語能力的說明,基本可以判斷他讀到的《趙氏孤兒》外文譯本是該英譯而非引文所列的法譯。不論是英譯還是法譯,除1748年馬塔斯塔西奧改編的意大利文譯本外,現存所有18世紀外文譯本均明確將《趙氏孤兒》冠以“悲劇”之名。引文所列的1829年英譯本《漢宮秋》亦然。王國維把它們視作悲劇,是悉知它們早已在西方被視作中國悲劇的結果。

《竇娥冤》則不屬于以上兩種情況:它既不是新見元刊孤本,也不曾在18—19世紀就已被西方視作悲劇。王國維提到的拔殘(即今譯巴贊),雖根據流傳法國的《元曲選》翻譯了全本《竇娥冤》,但其譯介并未把該劇指稱為悲劇。不僅如此,《竇娥冤》的團圓結局也完全不符合王國維衡量悲劇的基本標準。它之所以能被視作悲劇,甚至被視作“最有悲劇之性質者”,完全是出于“主人翁之意志”成為衡量悲劇的新的更高標準,是王國維悲劇觀念轉變的標志性結果。

王國維對叔本華的接受早已成為定論。不過,到后一階段實已不再是簡單接受,而是突出表現為能動建構。“意志”本是他此前譯介叔氏或明治論著時的常用概念,對意志概念早期內涵的改造,正是提出“主人翁之意志”作為悲劇新標準的基礎,也是本階段能動建構的主要體現。

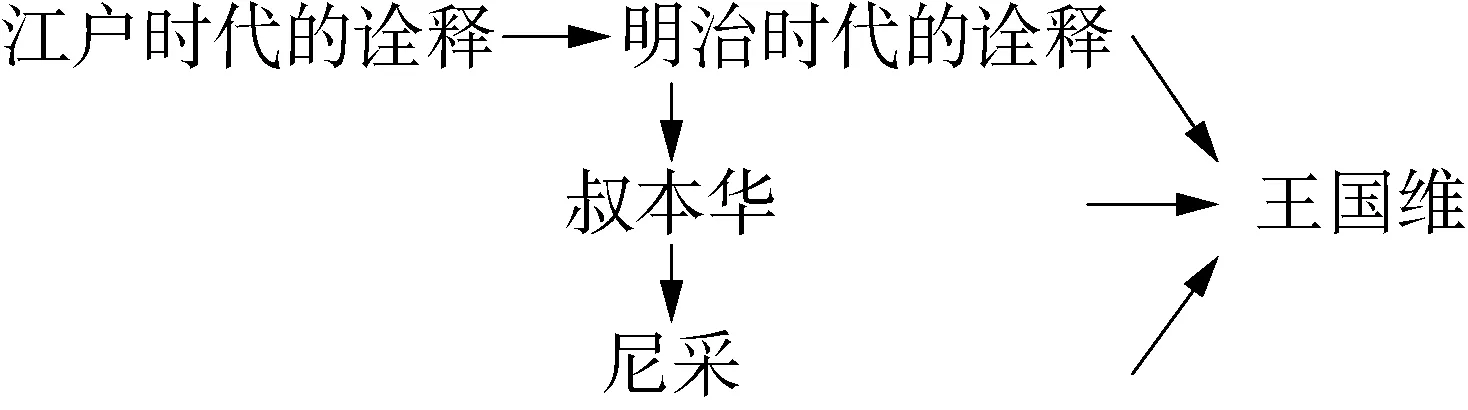

叔本華認為,“意志是第一性的,最原始的”(叔本華 399),悲劇則“是意志和它自己的矛盾斗爭”(348)。王國維前一階段對意志概念的使用,基本是在這個層面而言。尤需注意的是,這個層面的意志概念實以表現為“盲目的沖動”(叔本華 251,282)的欲望為中心(朱光潛 134)。今人發現,用“與人為的具體目的、決定和計劃有關的”意志概念對譯叔氏以盲目欲望為中心的“Wille”概念不妥,而應換作“意欲”對譯(韋啟昌 9)。這其實正是王國維對意志概念的改造所致,改造后的意志概念,才有了今人習以為常的具有目的性且與決定有關的內涵。

在王國維以前,漢字文化圈對西方意志概念的理解和詮釋,偏向盲目欲望層面。1796年初次接觸時,江戶蘭學家就把荷蘭文意志概念“Wil”詮釋為“欲ス、好愛スル”(稻村三伯 85),內涵上更接近盲目欲望而非今天的意志概念。這種內涵一直延續到明治時代。1877年,服部德譯盧梭《民約論》時,把法文意志概念“volonté”譯作“意志”(『民約論』第二編 9;『民約論』第四編 1)。此后,“意志”作為新的對譯詞才逐漸流行,而江戶時代詮釋脈絡中的盲目欲望內涵則沉淀其中。19世紀末,貝恩《心身相關之理》在日本廣為傳播。1886年,有賀長雄把該書中的意志概念理解為“有意發動”(有賀長雄 841);1887年,該書的正式譯著又把意志概念的內涵明確為“隨意運動”(アレキサンダー·ベイン 122)。“有意發動”“隨意運動”之別,正是自覺意志與盲目欲望之別。1888年,明治政府統編的中學校、師范學校教科書《倫理書》則專門指出,“‘意志’與‘欲望’甚為相近”(文部省編輯局 442)。明治知識人對《心身相關之理》中意志概念的理解和詮釋,構成王國維的使用語境。1890年,元良勇次郎以《心身相關之理》為理論基礎撰成《心理學》一書,這是王國維所讀與意志概念密切相關的重要文獻。

1902年,王國維在其父王乃譽的見證下翻譯元良氏《心理學》。在該書中,意志概念呈現出自覺、欲望兩種內涵的沖突,即“意志之根本在自覺與欲望”(元良勇次郎 442)。對于自覺與欲望兩說,該書明確表示選取欲望之說:“使后說而真,則意志者乃欲望之沖動刺激動神經時所發一種之感覺[……]著者取后說,一言以蔽之,曰意志者,欲望之沖動”(444)。因此,該書把“惹起意志之欲望”作為核心,得出“欲望者,意志活動之根本也”的結論(443)。這種擺明選取盲目欲望內涵的立場,上承江戶時代詮釋脈絡,下啟譯者王國維前一階段的理解和使用。兩年后,王國維在《〈紅樓夢〉評論》以及《叔本華與尼采》《叔本華之哲學及其教育學說》《書叔本華〈遺傳說〉后》等文中,對叔氏偏向盲目欲望的意志概念的理解和使用,即以該書所取之說為先決觀念。

王國維本來表示,要堅持叔本華意義上的意志概念不動搖:“其《意志及觀念之世界》及《自然中之意志》兩書中所證明,固已南山可移、此案不可動矣。”(王國維,《王國維全集》第一卷 105)然而,他也并非始終“于叔本華著作,口沫手胝”(錢鍾書 74)。事實上,接觸到尼采的觀念后,王國維的態度發生了微妙轉變。他在《叔本華與尼采》中回顧,這種轉變曾在“《〈紅樓夢〉評論》第四章”萌芽(王國維,《王國維全集》第一卷 81);他在《靜庵文集自序》中也回顧,自己對叔氏“漸覺其有矛盾之處”,以致“于第四章內已提出絕大之疑問”(王國維,《王國維全集》第一卷 3)。

我們習慣于把《〈紅樓夢〉評論》視作一個系統的、連貫的文本,忽略它在收入《靜庵文集》以前是分章連載而非統一發表的事實。該文在《教育世界》的連載,并不具有延續性:前三章載第76—78號,第四章及余論則載第80—81號。第79號中斷發表,是不符合王國維原計劃的。經核《教育世界》原刊,第78號所載第三章文末確有“未完下期續印”標識(王國維,《第三章〈紅樓夢〉之美學上之價值》 22),這類標識在后來結集的《靜庵文集》及此后據《靜庵文集》整理的各種影印本、排印本中悉已無存。今考王國維連載之文,凡標識“未完下期續印”,舍此未見弗能如期續印者。根據這一標識可知,第四章本應載第79號。然則,王國維何以破例食言,把它推遲到第80號發表呢?

在《〈紅樓夢〉評論》第三、四章的斷裂處,《教育世界》第78—79號正連載了《尼采氏之學說》一文。該文以桑木嚴翼《尼采氏倫理說一斑》“學說之大要”部分(桑木厳翼,『ニーチエ氏倫理説一斑』 22—78)為基礎,譯介“尼采氏之學說”。但因作者闕名,出自何人之手仍存爭議。不過,該文既在王國維主持編纂《教育世界》時連載,則他知曉其中譯介的“尼采氏之學”說總是固無可疑的。該文指出:“最足以窺尼采第一期之說者,《自音樂之精靈所產之悲劇》一書也。”(桑木嚴翼,《尼采氏之學說》 2)《自音樂之精靈所產之悲劇》即初版《悲劇的誕生》,與《〈紅樓夢〉評論》第三、四章討論的悲劇問題尤為相關。

對尼采悲劇觀念的接觸,促使王國維推遲發表《〈紅樓夢〉評論》第四章,并轉而質疑叔本華以盲目欲望為中心的意志概念。如《靜庵文集自序》所言,當初萌芽于第四章的疑問,后來“于《叔本華及尼采》一文中始暢發之”(王國維,《王國維全集》第一卷 3)。王國維在《叔本華及尼采》一文中明確指出,他提出的“絕大之疑問”,就是“意志之寂滅之可能與否”:

叔本華由銳利之直觀與深邃之研究,而證吾人之本質為意志,而其倫理學上之理想,則又在意志之寂滅。然意志之寂滅之可能與否,一不可解之疑問也。其批評見《〈紅樓夢〉評論》第四章。尼采亦以意志為人之本質,而獨疑叔氏倫理學之寂滅說,謂欲寂滅此意志者亦一意志也[……](王國維,《王國維全集》第一卷 81)

王國維認識到,叔、尼二氏異同的根本在于意志,即“就其學說言之,則其以意志為人性之根本也同,然一則以意志之滅絕,為其倫理學上之理想,一則反是”(王國維,《王國維全集》第一卷 81)。他對叔氏意志論的質疑,正由二氏關于“意志之寂滅”——即今譯“意志的放棄”(叔本華 349)或“意志的否定”(515,558)、“意志之否定”(541,542)——的不同態度所引發。

意志之否定,被叔本華奉為“本質”(522)和“唯一”(543):因為不存在能使意志停止欲求的滿足(493),所以只有“擺脫”意志(261、262、264、299、438),才能“避開一切欲求”(282)并“從欲求和個性的一切痛苦解放出來”(299)。在叔氏意志論視域下,《〈紅樓夢〉評論》所謂“解脫”的必要條件正在于意志之否定(叔本華 500,542,551),并最終表現為“生命的放棄”乃至“整個生命意志的放棄”(349)。可見,叔氏既是“近代最先強調意志的重要性的哲學家”,又是“否定意志的主要說教者”(朱光潛 140)。這便是王國維“漸覺其有矛盾之處”所在。

王國維對以盲目欲望為中心的意志概念“提出絕大之疑問”并加以改造,無疑是受到了尼采的啟發。《宋元戲曲考》把“主人翁之意志”提作衡量悲劇的最高標準時,王國維對意志概念的理解和使用,已從他最初翻譯的元良勇次郎《心理學》所取之“欲望”,轉向該書所不取之“自覺”:“自覺與意志有親密之關系者也。易言以明之,意志為組織自覺之一要質。”(元良勇次郎 443)此自覺意志,構成了“主人翁之意志”中意志概念的新內涵。王國維改造叔氏意志概念,從而推進悲劇標準的革新,這是他超越明治知識人固有結論的標志。意志概念的旅行途徑,亦可略示如下:

在王國維悲劇觀念轉變中的兩大關鍵詞“不幸”和“意志”之間,實有理論上之關系存焉。叔本華之所以把不幸視作悲劇的唯一基本要素,正是由其以盲目欲望為中心的意志概念所決定的:“不以我們為轉移的外在世界既決定著幸與不幸,那么對于我們自己而有的內在滿足或不滿足則是從意志產生的。”(叔本華 138)因此,叔氏所謂“大不幸”,就是“一切解救都已絕望所帶來的意志之否定”(535)。尼采則不以為然:悲劇“從可見的外觀世界的毀滅中獲得更高的滿足”(尼采 114),“是意志在其永遠洋溢的快樂中借以自娛的一種審美游戲”(115)。因此,基于對意志之否定的批判,尼采提出了不同于叔氏的新結局觀:

把新的非酒神精神表現得淋漓盡致的是新戲劇的結局。在舊悲劇中,對于結局總可以感覺到那種形而上的慰藉,舍此便根本無從解釋悲劇快感。在《俄狄浦斯在科羅諾斯》一劇中,也許最純凈地回響著來自彼岸的和解之音。(83)

與古典悲劇觀念里十全十美的《俄狄浦斯王》不同,索福克勒斯后來創作的《俄狄浦斯在科羅諾斯》并不以不幸為結局。悲劇主人公俄狄浦斯最終“無痛而終”(索福克勒斯 305,307),劇末特別強調“他的心愿全都滿足了”(305),且“沒有什么可以悲傷的”(307)。這便是尼采所謂“新戲劇的結局”中的“和解之音”。接觸尼采觀念后,王國維對叔氏意志論從漸覺矛盾、提出疑問到最終改造,以意志之否定為基礎的不幸結局自然也就不再構成衡量悲劇的絕對標準,這是不幸結局觀轉向自覺意志論的內在邏輯。

結 語

王國維悲劇觀念的轉變結果,與他致力于戲曲研究的初衷相契。在前一階段最后一年,他曾預告轉向戲曲研究:“余所以有志于戲曲者,又自有故。吾中國文學之最不振者,莫戲曲若。[……]此余所以自忘其不敏,而獨有志乎是也。”(王國維,《王國維全集》第十四卷 122)可見,其學術旨趣之所以從西學轉向戲曲,是要一振這“中國文學之最不振者”。其“振”以對團圓結局的批判始,以對自覺意志的建構終。在清末變局下,前者或出于啟蒙的立場(黃仕忠 斯維 139),后者或出于救亡的雄心(彭玉平,《王國維的“憂世”說及其詞之政治隱喻》 82),其最終目的在于論證中國悲劇無愧列于世界大悲劇中。

這是對明治知識人的直接挑戰。藤田豐八、田岡嶺云和笹川臨風,曾聯合編纂《中國文學大綱》。其中,笹川氏所著第五卷對中國戲曲的基本結論是:“中國戲曲列于世界戲曲史上,顯然遜色,固無可疑。”(47)可見,王國維后一階段背離了師輩的學術期待,通過悲劇觀念的轉變,得出與明治學界針鋒相對的結論。

通過王國維所讀、所譯文獻摸排線索,考察其悲劇觀念具體而微的轉變,我們可以從中看到中國知識人在上一次百年未有之大變局下不忘本來、吸收外來、面向未來的學術抱負。前一階段吸收外來,以受動為主;后一階段則立足本來,積極整理本土資源,并致力于揚棄此前觀念,以能動為主。王國維的轉變,既是意志概念在漢字文化圈從以欲望為中心轉向以自覺為中心之關節,也是以修辭文體為中心的古典悲劇觀念轉向以情感主體為中心的現代悲劇觀念之縮影,誠為面向未來的有益探索。

① 為表述方便,下文分別以“前一階段”“后一階段”指稱,并非從王國維整個學術生命而言前、后,謹此說明。

② 目前得到更多注意的是量變,即從《〈紅樓夢〉評論》到《宋元戲曲考》,“王國維擴大了中國戲劇中的悲劇劇目數量”(李群 200)。

③ 使“不幸”“團圓”互為對立面,甚至把團圓結局等同于喜劇:“戲劇在中國幾乎就是喜劇的同義詞。中國劇作家總是喜歡善得善報、惡得惡報的大團圓結尾。[……]戲劇情境當然常常穿插著不幸事件,但結尾總是大團圓。”(朱光潛 214—215)

④ “idea”本對應德文“Idee”。Haldane和Kemp翻譯的最早英譯本則以“idea”譯“Vorstellung”,以“Idea”譯“Idee”。后來的英譯本,除Berman譯本大致延續這種對譯外,Payne譯本、Norman和Welchman譯本、Aquila譯本都把“Vorstellung”的英譯更正為“representation”或“presentation”(黃仕忠 斯維 141—142)。

⑤ 指日本特色的殉情悲劇。“心中”是“心中立”的簡稱,包括“一家心中”“無理心中”等類型。

⑥ 這也符合他當時的知識接受方式,即對于某類問題,一般先讀日文本,再讀英文本,且在讀英文本時“與日文之此類書參照而觀之,遂得通其大略”(王國維,《王國維全集》第十四卷 120)。

⑦ 這是“歐洲的某些社會觀念在19世紀末期引入傳統的東方社會時”,典型的“理論或者觀念的旅行”(薩義德 400—401)。新見材料顯示,悲劇概念的東亞旅行其實早在18世紀下半葉就已發端,且東亞知識人最初接觸的悲劇概念,本就是不同于古希臘概念的以“不幸”為黏著語素的日耳曼概念(斯維 182—183)。

⑧ 法譯本的初譯時間是1731年而非1762年,譯者是時居廣州的馬若瑟而非特赫爾特(即今譯杜赫德)。馬若瑟節譯的《趙氏孤兒》,最早確由杜赫德主編的《中華帝國全志》收錄出版于1735年。所謂實譯于1762年,實為珀西據1755年帕京出版社單行本轉譯為英文的出版時間。

⑨ 如第77號所載第二章文末也有“未完下期續印”標識(王國維,《第二章〈紅樓夢〉之精神》 15),第三章便按計劃載于第78號。

⑩ 全書包括“緒言”“傳記及其著書”“學說之大要”“《察拉圖斯德拉》之梗概”“批評”“附錄”六大部分,不同部分對王國維、魯迅各有影響。《教育世界》所載對應“學說之大要”部分;對魯迅“尤值得一提的”則是“《察拉圖斯德拉》之梗概”部分(李冬木 32)。

有賀長雄:『教育適用心理學』。東京:牧野書房,1886年。

アレキサンダー·ベイン:『心身相関之理』,谷本富、森本確也訳。東京:大倉書店,1887年。

亞里士多德:《詩學》,羅念生譯,《羅念生全集》第一卷,羅念生。上海:上海人民出版社,2016年。1—120。

[Aristotle.. Trans. Luo Niansheng.. Vol.1. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2016.1-120.]

曹順慶 涂慧:《王國維〈《紅樓夢》評論〉之得與失》,《文史哲》2(2011):76—81。

[Cao, Shunqing, and Tu Hui. “The Success and Failure of Wang Guowei’sThe Story of the Stone.”,,2(2011):76-81.]

陳奇佳:《“悲劇”的命名及其后果——略論中國現代悲劇觀念的起源》,《江海學刊》6(2012):182—188。

[Chen, Qijia. “Chinese Translation of ‘Tragedy’ and Its Consequences: The Origin of Chinese Ideas about Modern Tragedy.”6(2012):182-188.]

佛雛:《本篇小引》,《王國維學術文化隨筆》,王國維。北京:中國青年出版社,1996年。3—5。

[Fo Chu. “Preface.”’. By Wang Guowei. Beijing: China Youth Publishing Group, 1996.3-5.]

高子文:《新觀念的植入與困境:“悲劇”與中國戲劇現代化》,《戲劇(中央戲劇學院學報)》5(2020):12—23。

[Gao, Ziwen. “Acceptance and Dilemma: Tragedy and the Modernization of Chinese Theatre.”() 5(2020):12-23.]

黃仕忠 斯維:《王國維新學語悲劇之輸入考論》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》5(2019):137—144。

[Huang, Shizhong, and Si Wei. “Wang Guowei and the Introduction of the New Discourse of Tragedy.”() 5(2019):137-144.]

稲村三伯等:『波留麻和解』。東京:早稲田大學蔵木活字本,1796—1799年。

岸陽子:『中國知識人の百年——文學の視座から』。東京:早稲田大學出版部,2007年。

桑木厳翼:『ニーチエ氏倫理説一斑』。東京:育成會,1902年。

——:《尼采氏之學說》,《教育世界》78(1904):17—12。

[Kuwaki, Gen’yoku. “Theories of Nietzsche.”78(1904):17-22.]

李冬木:《狂人之誕生——明治時代的“狂人”言說與魯迅的〈狂人日記〉》,《文學評論》5(2018):29—42。

[Li, Dongmu. “Discourse of Madman in Meiji Japan and Lu Xun’s.”5(2018):29-42.]

李群:《近代中國“悲劇”觀的引入、形成與日本影響》,《社會科學輯刊》5(2011):197—202。

[Li, Qun. “The Introduction and Formation of Modern Chinese Concept of Tragedy and the Influences from Japan.”5(2011):197-202.]

梁曉萍:《論王國維戲曲美學思想》,《戲曲研究》93(2015):113—124。

[Liang, Xiaoping. “On Wang Guowei’s Aesthetics of Traditional Chinese Theatre.”93(2015):113-124.]

劉東:《王國維的悲劇觀念》,《清華大學學報(哲學社會科學版)》5(2018):17—27,195。

[Liu, Dong. “Wang Guowei’s View of Tragedy.”() 5(2018):17-27,195.]

文部省編輯局:『倫理書』。東京:文部省,1888年。

元良勇次郎:《心理學》,王國維譯,《王國維全集》第十七卷,王國維。杭州:浙江教育出版社;廣州:廣東教育出版社,2010年。305—467。

[Motora, Yujiro.. Trans. Wang Guowei.. Vol.17. Hangzhou: Zhejiang Education Publishing House; Guangzhou: Guangdong Education Publishing House, 2010.305-467.]

弗里德里希·尼采:《悲劇的誕生》,周國平譯。南京:譯林出版社,2011年。

[Nietzsche, Friedrich.. Trans. Zhou Guoping. Nanjing: Yilin Press, 2011.]

彭玉平:《從1903到1907:王國維的哲學研究與文學思想的形成》,《浙江社會科學》2(2014):114—126。

[Peng, Yuping. “From 1903 to 1907: The Formation of Wang Guowei’s Philosophical Research and Literary Thought.”2(2014):114-126.]

——:《關于王國維詞學評價的若干問題》,《中山大學學報(社會科學版)》2(2013):1—11。

[- - -. “Several Questions about the Evaluation of Wang Guowei’s Research on-poetry.”-() 2(2013):1-11.]

——:《晚清“莊學”新變與王國維文藝觀之關系》,《文學遺產》1(2015):137—148。

[- - -. “New Changes in the Study of Zhuangzi in the Late Qing Dynasty and Its Relationship with Wang Guowei’s View of Literature and Art.”1(2015):137-148.]

——:《王國維的“憂世”說及其詞之政治隱喻》,《文藝研究》4(2015):75—82。

[- - -. “Wang Guowei’s Concerns for the People and the Political Metaphor in His-poetry.”4(2015):75-82.]

祁彪佳:《遠山堂劇品(節錄)》,《西廂記資料匯編》,伏滌修、伏蒙蒙輯校。合肥:黃山書社,2012年。436。

[Qi, Biaojia. “Excerpt of”Romance of the West Chamber. Eds. Fu Dixiu and Fu Mengmeng. Hefei: Huangshan Publishing House, 2012.436.]

錢鍾書:《談藝錄》。北京:商務印書館,2016年。

[Qian, Zhongshu.. Beijing: The Commercial Press, 2016.]

戎雅屈·蘆騒:『民約論』、服部德訳、田中弘義閲。東京:有村壯一,1877年。

愛德華·瓦迪厄·薩義德:《世界·文本·批評家》,李自修譯。北京:生活·讀書·新知三聯書店,2009年。

[Said, Edward Wadie.,,. Trans. Li Zixiu. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2009.]

笹川臨風:『湯臨川』。東京:大日本図書,1898年。

亞瑟·叔本華:《作為意志和表象的世界》,石沖白譯。北京:商務印書館,1982年。

[Schopenhauer, Arthur.. Trans. Shi Chongbai. Beijing: The Commercial Press, 1982.]

斯維:《江戶蘭學以“哀”釋“悲劇”考》,《外國文學評論》1(2022):175—190。

[Si, Wei. “On the Rangaku Interpretation of ‘Tragedy’ with ‘Aware’.”1(2022):175-190.]

索福克勒斯:《俄狄浦斯在科羅諾斯》,羅念生譯,《羅念生全集》第三卷,羅念生。上海:上海人民出版社,2016年。257—320。

[Sophocles.. Trans. Luo Niansheng.. Vol.3. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2016.257-320.]

田岡嶺雲:『嶺雲文集』,笹川臨風、白河鯉洋編。東京:玄黃社,1913年。

王國維:《第二章〈紅樓夢〉之精神》,《教育世界》77(1904):9—15。

[Wang, Guowei. “Chapter 2: The Spirit of”77(1904):9-15.]

——:《第三章〈紅樓夢〉之美學上之價值》,《教育世界》78(1904):17—22。

[- - -. “Chapter 3: The Aesthetic Value of”78(1904):17-22.]

——:《王國維全集》,謝維揚、房鑫亮主編。杭州:浙江教育出版社;廣州:廣東教育出版社,2009、2010年。

[- - -.. Eds. Xie Weiyang and Fang Xinliang. Hangzhou: Zhejiang Education Publishing House; Guangzhou: Guangdong Education Publishing House, 2009,2010.]

王季思:《悲喜相乘——中國古典悲、喜劇的藝術特征和審美意蘊》,《戲劇藝術》1(1990):75—80。

[Wang, Jisi. “The Artistic Characteristics and Aesthetic Implications of Classical Chinese Tragedy and Comedy.”1(1990):75-80.]

韋啟昌:《譯者序》,《叔本華思想隨筆》,叔本華,韋啟昌譯。上海:上海人民出版社,2014年。1—9。

[Wei, Qichang. “Preface.”. Trans. Wei Qichang. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2014.1-9.]

雷蒙·威廉斯:《現代悲劇》,丁爾蘇譯。南京:譯林出版社,2007年。

[Williams, Raymond.. Trans. Ding Ersu. Nanjing: Yilin Press, 2007.

朱光潛:《悲劇心理學》,張隆溪譯。北京:中華書局,2012年。

[Zhu, Guangqian.. Trans. Zhang Longxi. Beijing: Zhonghua Book Company, 2012.]

卓人月:《〈新西廂〉序》,《西廂記資料匯編》,伏滌修、伏蒙蒙輯校。合肥:黃山書社,2012年。438。

[Zhuo, Renyue. “Preface of”Romance of the West Chamber. Eds. Fu Dixiu and Fu Mengmeng. Hefei: Huangshan Publishing House, 2012.438.]