卵巢癌根治術行腸管部分切除的臨床觀察及術后感染研究

牛亞丹

河南科技大學第一附屬醫院婦科,河南 洛陽 471000

卵巢癌,尤其是晚期患者極易出現腫瘤細胞廣泛盆腹 腔轉移,特別是腸道轉移,其中以直腸轉移最為常見。隨著人們認識的不斷加深和腫瘤外科技術的進展,多數患者主張通過有效且積極地治療來幫助提高患者預后,因此腸道手術逐漸被認為是卵巢癌根治術的重要組成部分[1]。在卵巢癌根治術中,一般腸道手術方式會給患者帶來極大的痛苦,影響其生活質量,但只行病灶剝除則會出現病變切除不徹底,導致患者預后受到影響[2-3]。因此如何徹底切除病灶,提高患者的生存率,降低術后并發癥的發生率就成為臨床關注的重點。樣本醫院對行直腸轉移腸段切除吻合術的卵巢癌直腸轉移患者采取了手縫法低位結-直腸吻合術,取得了令人滿意的效果,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2007年7月—2013年11月在河南科技大學第一附屬醫院接受卵巢癌根治術的49例卵巢癌腸道轉移患者作為研究對象,患者年齡24~80歲,平均年齡(58.73±10.90)歲;病理檢查:漿液性癌27例,子宮內膜樣癌5例,黏液性癌10例,透明細胞癌2例,內胚竇瘤2例,畸胎瘤鱗癌變1例,未成熟畸胎瘤1例,混合性癌1例。臨床表現:37例可見明顯腹脹伴盆腔包塊,其中21例合并有超過1 500 mL的大量腹水,9例下腹隱痛,3例出現排便困難,且腹部平片顯示有明顯的腸梗阻表現。組織學分級:低分化31例,中分化15例,高分化3例;FIGO臨床分期:Ⅱ期11例,Ⅲ期36例,Ⅳ期2例。所有患者均為直腸侵犯型,其中13例為乙狀結腸和直腸共同侵犯。49例患者中39例為首診病例,10例為復發病例。本研究經醫院醫學倫理委員會審批通過。

1.2 手術方法

所有患者手術方式均為全麻下卵巢癌根治術,術前常規糾正一般情況,充分做好腸道準備。其中21例腸道手術方式為乙狀結腸直腸切除低位吻合術,28例為腫瘤局部切除術。前者的操作要點:(1)暴露腸系膜血管走形,在距離腫瘤病灶緣3 cm以上處將腸系膜剪開,并延長至腸系膜根部。(2)將欲切除腸段的腸系膜血管和腸管周圍組織(乙狀結腸動脈、直腸上動脈等分支)分離、切斷、結扎,充分游離近側端的乙狀結腸,注意保留血供。(3)將陰道后壁和直腸間隙分離,深度為3~4 cm,將直腸前壁充分暴露。(4)分離直腸后和骶前間隙直至骶尾關節處,將處于骶骨膜和直腸固有筋膜的致密結締組織帶剪開,注意避免撕拉,避免損傷骶前靜脈叢,引發出血。(5)將兩側直腸旁組織切斷和縫扎,至肛提肌水平。此時直腸已經游離,可提出受侵犯的腸段至骨盆入口水平。(6)保留的乙狀結腸和直腸橫切端用長直角鉗夾住,在距離癌灶緣2~3 cm處分別用切割閉合器將腸管切斷,直腸保留長度為5~8 cm。(7)消毒直腸殘端后,用吻合器行乙狀結腸-直腸斷端吻合術,吻合口處用可吸收線間斷縫合加固并止血。(8)結束腸吻合后,將引流管置于吻合口下方、骶骨凹深處,從腹壁引出。術后10~14 d給予常規TP方案化療:紫杉醇(135~175 mg/m2)或多西紫杉醇(75 mg/m2)聯合卡鉑(AUC5),6~8個療程,間隔3周。

1.3 觀察指標

觀察并記錄患者術后并發癥發生情況,對所有患者進行隨訪,時間為2年以上,記錄患者術后1年、3年和5年的生存率,以及術后2年以上和5年以上的緩解率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 23.0軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料用例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 術后并發癥發生情況

49例患者術后并發癥包括切口感染、吻合口瘺、不完全性腸梗阻、腹膜炎等,其中腸管部分切除組術后切口感染5例(23.81%),腸瘺3例(14.29%),腹膜炎1例(4.76%);腫瘤剝除術組切口感染2例(7.14%),不完全性腸梗阻4例(14.29%)。切口感染者給予抗生素抗感染、及時換藥后均愈合良好,腸瘺和不完全性腸梗阻給予禁食禁水、維持水電解質和酸堿平衡、胃腸減壓、加強營養支持等治療后治愈。腹膜炎給予加強營養和抗感染治療后治愈。

2.2 不同腸道手術組生存率情況

對兩組患者隨訪2年以上,腸管部分切除術組患者1年、3年和5年的生存率分別為90.48%、66.67%和57.14%,均高于腫瘤剝除術組的82.14%、42.86%和21.43%,其中兩組患者5年生存率比較,差異有統計學意義(χ2=6.586,P=0.010)。

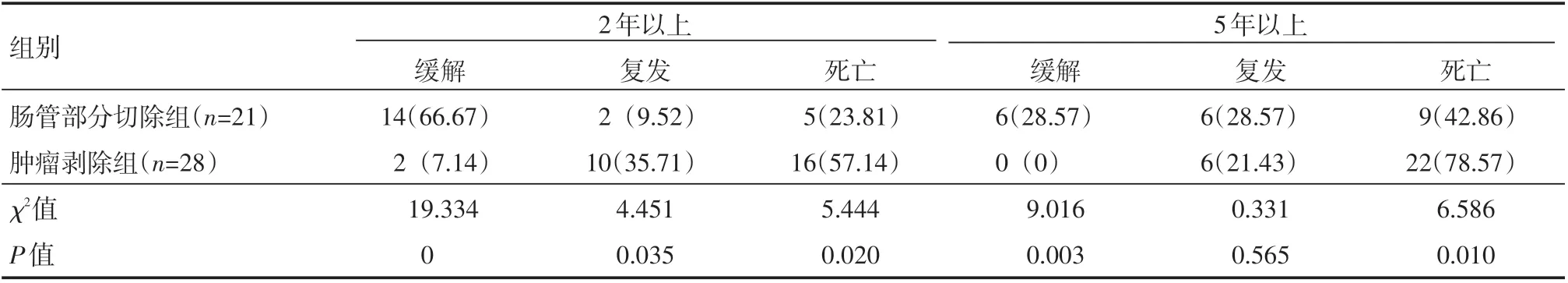

2.3 不同腸道手術組緩解率情況

腸管部分切除術組隨訪2年以上和5年以上的緩解率分別為66.67%和28.57%,明顯高于腫瘤剝除術組的7.14%和0.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。且腸管部分切除組的死亡率均明顯低于腫瘤剝除組,2年以上的復發率也明顯低于腫瘤剝除組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。?

表1 不同腸道手術組患者緩解率情況 例(%)

2.4 腸管部分切除術組患者術后感染發生情況

腸管部分切除組患者術后切口感染共計5例,發生率為23.81%,切口感染的發現時間為術后4~10 d,其中2例發現切口化膿性感染后,給予排膿和碘鹽水徹底沖洗,將壞死組織和異物消除后立即對傷口給予全層縫合,1例于14 d傷口愈合,1例于17 d后傷口愈合。1例給予處理和換藥,5 d后傷口處的分泌物明顯減少,且有新鮮肉芽組織生長出,之后再進行全層縫合,21 d后傷口愈合。2例患者切口出現化膿性感染,但未出現腹壁裂開,給予排膿、碘鹽水徹底沖洗、異物和壞死組織清除及傷口開放換藥等治療,39 d后傷口愈合。5例切口感染者檢出病原菌6株,主要為腸桿菌屬、大腸埃希菌和變形菌屬,對環丙沙星、氨芐青霉素、頭孢唑林等的耐藥率高達90%以上。

3 討論

卵巢癌易向鄰近臟器發生廣泛轉移,其中腸道轉移較為多見,而由于其位置特點,卵巢癌腸道轉移中又以乙狀結腸和直腸轉移最為常見[4],轉移率超過95%。因直腸轉移灶所處位置較深、暴露困難,腸切除腸吻合術的實施難度較大,但如果不對腸轉移灶進行有效處理,術后可能腫瘤殘留,導致耐藥和復發,且腫瘤進展可能引起腸梗阻,甚至腸穿孔等,危害患者的生命[5]。因此,腸管部分切除或部分直腸、乙狀結腸切除就成為卵巢癌根治術的重要內容,對于徹底清除盆腹腔轉移腫瘤,改善患者預后,延長患者生存時間具有重要意義。

臨床研究證明[6],卵巢癌根治術后殘留腫瘤的體積直接影響患者的預后。有學者對晚期卵巢癌患者進行觀察,結果顯示,卵巢癌根治術后殘留灶體積在2 cm以下患者的無瘤生存期和生存率明顯高于殘留灶體積在2 cm以上者,而且殘留灶體積為2~3 cm、4~5 cm、6~9 cm組患者的生存率比較無顯著性差異。說明卵巢癌根治術后只有殘留灶體積達到一定標準后,患者的生存率才能得到有效改善,手術才具有價值。一般超過半數>1.5~2 cm的卵巢癌轉移灶主要位于腸管,其中50%以上又處于乙狀結腸-直腸部位,因此將該部位的轉移灶切除是保證根治術達到理想效果、提高患者預后的關鍵。因為乙狀結腸-直腸或直腸轉移灶位置深,切除受侵腸管后應用傳統手法縫合較為困難,以往臨床多行結腸造瘺術。但人工肛門往往會給患者造成很大的生活不便,帶來沉重心理負擔,甚至有患者拒絕腹壁造瘺而無法對直腸轉移灶進行切除[7]。我們則以轉移灶多位于乙狀結腸-直腸交接處或距離肛門10 cm的子宮直腸反折腹膜處,以及轉移灶受盆地腹膜屏障作用這一特點,采用盆腔根治術的操作技巧,將直腸下段在盆地腹膜處充分游離,將受侵的腸管切除后用吻合器行低位-結直腸吻合術。該方法能夠保留5~8 cm長度的直腸,避免了結腸造瘺,效果較好。本研究中,對49例卵巢癌根治術行腸管部分切除的卵巢癌直腸或乙狀結腸-直腸轉移患者的臨床效果進行回顧性分析,結果顯示,腸管部分切除術組患者1年、3年和5年的生存率,均高于腫瘤剝除術組。其中5年生存率兩組比較,差異有統計學意義;腸管部分切除術組隨訪2年以上和5年以上的緩解率高于腫瘤剝除組。提示在卵巢癌根治術達到理想效果的前提下行乙狀結腸-直腸切除低位腸吻合術,術后給予完善的化療可有效提高患者的生存率,改善預后。

在手術并發癥方面,腸管部分切除術后常見的并發癥包括感染、吻合口瘺、出血、狹窄等,其中以切口感染、吻合口瘺等最為常見[8]。本研究結果顯示,腸管部分切除術術后感染的發生主要與手術切口部位、切口類型、患者機體免疫機能、病原菌耐藥性等有關。為了進一步降低術后感染的發生,保證手術的成功,我們認為應當做到以下幾點:(1)準確把握手術適應證,充分做好手術前的腸道和皮膚準備,改善患者營養狀況。(2)術前詳細檢查并確定轉移灶的位置及其侵及直腸的范圍,估計直腸保留長度。(3)術中對乙狀結腸和直腸進行充分游離,保證良好血運同時確保吻合口無張力。(4)減少吻合口和切口周圍感染因素。腸吻合結束后可在滲液較多的骶前間隙放置引流管,防止滲液蓄積引發感染。(5)用聚維酮碘稀釋液沖洗盆腔和吻合腸段后再關腹。(6)加強術后管理。給予有效抗生素預防感染;對感染切口進行早期清創、早期全層縫合;加強和患者營養,增強機體免疫力。

綜上所述,晚期卵巢癌常可見腸道轉移,因此在行卵巢癌根治術時應及時將受累的部分腸管切除,有助于改善患者的預后。此外,腸管部分切除術后容易發生切口部位感染,可通過術前完善的腸道清潔準備、加強患者營養及預防性應用抗生素等方式降低感染發生率,提高手術效果。