深內陸城市與其他省市的紅色文化資源發展政策比較

——以慶陽市為例

王會龍,劉孟琴

(1.寧夏大學地理科學與規劃學院,寧夏 銀川 750021;2.西南科技大學環境與資源學院,四川 綿陽 621010)

1 概述

2005年《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》中,正式做出了推動紅色旅游發展的決策,并組織多部門印發了《紅色旅游發展綱要》,助力于推動紅色旅游發展,使其在新時代造福于革命老區經濟建設,增強人民群眾的精神力量,力爭使得經濟效益和社會利益相統一。2008年,發改委、宣傳部、財政部、旅游局等多部門出臺促進紅色旅游可持續發展的文件,指出,要實現紅色旅游可持續發展目標,就要進一步深化認識、提升質量、強化宣傳、加大投入、健全機制。“十三五”時期,中國針對深度貧困地區,以優化地區文化服務設施為重點,以發展鄉村旅游、紅色旅游為抓手,深耕紅色旅游,推動紅色文化資源優勢轉化為脫貧攻堅強勁動力,助力打贏脫貧攻堅之戰。

紅色文化是中國人民在艱苦卓絕的革命戰爭年代所創造的寶貴的精神財富,它是融制度、物質和精神文化于一體的文化形態,繼承了中華民族優秀的傳統文化,并在形成和發展過程中不斷與馬克思主義相融合[1]。目前,學術界關于紅色文化資源的界定,有宏觀視角和微觀視角兩個角度。宏觀視角認為,紅色文化主要是指革命戰爭以及社會主義建設時期所創造的文化形態,其中包含物質形態和精神形態[2]。微觀視角認為,在一定程度上,紅色文化是指帶有歷史年代感的厚重的精神文化,并不包含在社會主義建設改革時期所形成的文化形態[3]。已有研究對于紅色文化資源的研究集中于時代價值[4],紅色文化理論[5]和紅色文化保護[6]等方面。

選擇甘肅省慶陽市進行基于紅色文化資源的文旅發展政策分析,研究其與全國其他省市紅色文化資源政策的差異,分析目前發展所面臨的問題及挑戰,為下一步的紅色旅游發展提出對應策略。

2 區域選擇

中國西部深內陸城市處于不沿邊、不沿江、不沿海地帶,交通物流不暢,運輸成本較高,在全國開發區版圖上處于相對劣勢的地位[7],慶陽市就屬于典型的深內陸地區。

慶陽市習稱“隴東”,是甘肅省地級市,位于甘肅省最東部,是陜西、甘肅、寧夏回族自治區三省區的交匯處。總面積27 119 km2,人口226.66萬(2018年底),下轄7縣1區。慶陽市是中華民族早期農耕文明的發祥地之一,也是國家級隴東大型能源化工基地核心區,是長慶油田的發源地。慶陽市革命歷史悠久,是甘肅省唯一的革命老區,從1927年到1949年新中國成立的22年間,先后經歷了陜甘邊革命根據地、西北革命根據地、陜甘寧抗日根據地三個歷史時期[8-12]。現存有“南梁政府”舊址、陜甘寧省府舊址、山城堡戰役遺址等紅色文化資源,是國家、省、市分別確定的愛國主義和革命傳統教育基地,被譽為“永遠的紅區”[13-15]。

3 慶陽市紅色文化資源的空間分布

3.1 慶陽市與全國其他省市紅色文化資源比較

通過對全國現有紅色文化資源的縣區進行匯總梳理,發現紅色文化資源分布比較零散,主要分布在中國中部和東部的省(區、市),具體在江西、貴州、寧夏回族自治區、四川、廣東、江蘇、福建、河南、山西、湖北、河北、安徽、北京市、黑龍江、湖南、遼寧、山東、陜西等。

深內陸城市的經濟結構總體來說偏向于地方特色資源型[16],紅色文化資源在陜西省、甘肅省和寧夏回族自治區的交界地帶的分布呈現出集中連片的形式,慶陽市所轄的7個縣均有紅色文化資源分布。慶陽市的紅色文化資源分布比較分散,且部分紅色文化資源位于偏遠山區,開發和利用的成本較高。目前紅色文化資源的利用以革命遺址為主要對象,開發方式以參觀和游覽為主,紅色文化資源之間的互動較少,同時由于大多數紅色文化資源所處地理位置比較偏僻,政府對其投入不足,這就導致對很多紅色文化資源挖掘和研究力度不夠,同時對如何利用紅色文化資源的優勢也沒有清晰的思路。同時,慶陽市紅色文化資源政策同其他城市對比,也存在著一些不足,這給當地紅色文化資源的保護和利用帶來較大的困難。

3.2 慶陽市紅色旅游資源的空間分布

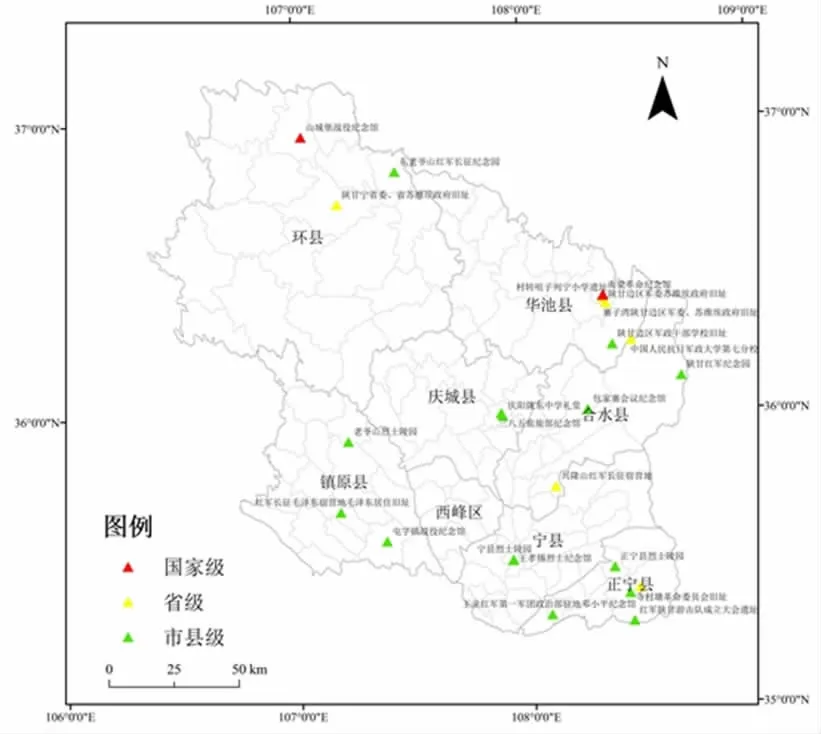

慶陽市紅色文化資源主要是遺址、舊址、紀念館三種形式。根據甘肅省文化和旅游廳公布的數據顯示,慶陽紅色文化旅游資源豐富,共有革命遺址遺跡240多處,公布為革命文物保護單位的有116處,其中全國重點文物保護單位3處,省級文物保護單位3處。紅色文化資源利用方面,已建成的各類革命紀念館有12個,其中南梁革命紀念館、山城堡戰役紀念園已被列為全國紅色旅游經典景區和愛國主義教育示范基地,全省愛國主義教育示范基地10處、國防教育基地2處、黨史教育基地1處。根據慶陽市文體廣電和旅游局2019年底的數據,現有成熟的紅色旅游點22個,其中國家級紅色旅游點有2個,省級紅色旅游點6個,市縣級紅色旅游點14個(圖1)。

圖1 慶陽市的紅色文化資源分布圖 來源:作者自繪

根據縣區內紅色文化資源的級別,對慶陽市七縣一區進行分級,一級區為有國家級紅色文化資源的縣區,二級區為有省級紅色文化資源的縣區,三級區為有市縣級紅色文化資源的縣區,于是七縣一區分為三級:

一級區:華池縣、環縣。

二級區:正寧縣。

三級區:合水縣、寧縣、鎮遠縣、慶城縣、西峰區。

4 慶陽市紅色文化資源政策同其他城市政策的對比

當前慶陽市紅色文化資源政策與我國其他城市相比較,還存在一些不足。

4.1 慶陽市紅色文化資源開發政策相對不足

與國內其他地級城市相比較,慶陽市對紅色文化資源制定的政策偏少,針對紅色文化資源的只有《慶陽市革命文物保護利用工程實施方案》,其他都是和旅游相結合,如《慶陽市紅色旅游發展規劃》《慶陽市革命紅色旅游景點開發建設規劃(2008—2012)》等政策,且相關規定也不夠詳盡。其他省市針對紅色文化資源專門制定了政策,山東省在紅色文學方面發布了“山東省紅色文化研學旅游實施方案”;廣州市致力打造紅色文藝創作高地,創建紅色文化發展體制機制改革試驗區。贛州市開創了“1+2+N”紅色旅游協同發展格局,并從政策方面出具了相關條例;莆田市持續推進深化紅色文化研究闡釋,加強紅色題材創作和構建紅色故事傳播平臺。鄭州市基于紀念場館,深挖精神內涵,將做活文創產品成為該市紅色旅游的特質;邢臺市將原有的國防工事與特色旅游活動,夏令營活動相結合;滿洲里市公布了《紅色國際秘密交通線教育基地項目可研報告》等。

4.2 對紅色文化資源的保護與利用力度不夠

慶陽市暫時未對紅色文化資源制定相應的保護名錄和相關的管理辦法。其他很多城市已經制定了相關政策,如貴陽市制定了《貴陽市紅色文化遺址保護管理辦法》,漳州市出臺《漳州紅色文化保護、傳承和弘揚工程實施方案》,《漳州市紅色文化生態保護開發規劃》《漳州市紅色文化資源圖錄》。寧德市制定了《寧德市紅色文化遺址保護條例》;濮陽市制定了《革命遺址保護和利用條例》;南京市建立紅色文化資源保護體系,納入南京歷史文化名城保護框架,確定紅色文化資源保護名錄、劃定保護范圍、制定保護圖則,全域構建“336”的結構性保護利用空間格局。

4.3 紅色文化資源運用互聯網技術有所欠缺

盡管慶陽市紅色文化資源較為豐富,有些已成為了紅色旅游景區,但紅色文化資源互聯網技術利用不足。目前其他城市已經將互聯網技術應用于紅色文化資源開發,如上海靜安區積極探索“互聯網+紅色文化”,建設靜安紅色虛擬博物館,開展線上線下相結合的紅色文化深度探訪活動;韶山市利用互聯網技術弘揚紅色文化,助推韶山市紅色文化事業發展;漳州市紅色文化資源建設了VR體驗館,使得參觀者感受紅色氛圍、激發精神力量;長沙市在《傳承紅色基因 建設幸福望城五年規劃(2021—2025)》要求推動數字化建設,建立全區紅色文化資源大數據庫等。

4.4 紅色文化資源政策沒有很好地與鄉村振興相結合

盡管《慶陽市紅色旅游發展規劃》中指出將紅色特色鎮村建設與精準扶貧結合在一起,形成慶陽市紅色旅游多極梯度發展網絡,但是沒有相應的具體配套政策。而鶴壁市提出要加快“五個融合”發展,即與社會主義核心價值觀教育相融合、與扶貧攻堅相融合、與全域旅游相融合、與省內外紅色旅游資源發展相融合以及與新型城鎮化建設相融合等具體措施;孝感市將紅色文化資源保護和利用納入“十四五”城鄉建設、全域旅游、鄉村振興等規劃;大冶市在《大冶市特色文化產業發展扶持辦法》中要求加大資金保障力度,加速紅色產業融合助力鄉村振興等措施;合肥市強調完善紅色旅游優勢,與脫貧攻堅、區域發展、城鄉建設的有機銜接;長沙市也明確指出要深度融合鄉村振興戰略與傳承紅色基因等相關措施。

4.5 紅色文化資源開發缺乏專業人才

專業人才是推動紅色文化資源開發的重要保障[17],但慶陽市紅色文化資源開發的專業人才相對比較缺乏,同時資金不足制約了專業人才的培養和引進。一直以來,政府是慶陽市紅色文化資源開發的主要推動力,忽視了培養專業人才的重要性。目前,慶陽市紅色文化資源利用方面還沒有專門的引進專業人才的政策。鄭州市明確提出要加強紅色文化資源開發和利用,需要積極引進優秀人才,為紅色文化遺產保護利用提供智力支持;鹽城市提出要加大紅色文化專業人才隊伍引進培養力度,同時,建立多元投入機制等。

4.6 紅色文化資源開發沒有注重生態環境

紅色文化資源是紅色旅游景區的核心主題,同時依托周邊較為優越的自然環境可為紅色旅游的發展提供便捷之道[18],如井岡山市進行了“紅色+生態”的整合模式,在發展旅游業的過程中,以井岡山高知名度的紅色景觀為主體,整合自然山水等綠色景觀資源,吸引旅游者。

4.7 紅色文化資源開發缺乏長效工作機制

紅色文化資源開發需要建立長效機制,確保問題整改到位,實現可持續發展。如蚌埠市建立了紅色旅游的長效工作機制,并引入第三方機構、群眾評價反饋機制,并與全市文明單位評選同步進行,納入其考評體系。

5 慶陽市紅色文化資源發展的建議

與其他省市紅色文化資源發展政策的對比來看,慶陽市紅色文化資源政策主要在以下幾點有待深化:

(1)對于紅色文化內涵研究、信息化建設、紅色文化資源大數據庫、專兼職紅色文化研究隊伍、紅色文學及紅色旅游文創產品方面應給予政策上的支持關注,將紅色文化教育融入“互聯網+”,運用新技術推動慶陽市紅色文化資源創新與發展[19]。

(2)建立紅色文化資源保護和開發的長效工作機制,將服務質量、群眾評價、第三機構評價納入紅色文化資源開發成效的評價體系[20],并可與全市文明單位評選同步進行。

(3)紅色融合綠色發展,在開發紅色文化資源的同時,堅持綠色生態發展的理念,防止對環境和生態造成損耗。在制定紅色文化資源的發展戰略上,要考慮生態環境的問題,因地制宜發展和保護紅色文化資源。同時將有條件的紅色文化資源開發成為紅色景區,不斷積累振興鄉村的現實力量,以推動繁榮富強,實現鄉村振興。