中國拐賣人口犯罪地理研究:進展評述與治理啟示

李 鋼,于 悅,周俊俊,金安楠

(a. 西北大學城市與環境學院;b. 陜西省地表系統與環境承載力重點實驗室,西安 710127)

拐賣人口犯罪(國際上通常稱Human Trafficking:人口販運)由來已久,因其利潤高、風險低、危害大,已與販賣毒品、走私軍火并稱三大世界性犯罪(饒麗萍,2011)。一般而言,相對弱勢的人群如婦女和兒童是拐賣犯罪的主要侵害對象。中國的拐賣人口現象在歷史上一些時期不被認為是一種犯罪行為,而僅被當作是一種“傳統”(Shen et al.,2013)。新中國成立以來,拐賣犯罪一直是中國公安機關重點打擊的對象。自1991年起中國組織實施了多次大規模“打拐”專項行動,但由于拐賣犯罪通常具有空間距離遠、時間跨度長、總量估算難、追查線索少、找回難度大等特點,“打拐”行動只能在特定的時間和地域內起短暫性作用,拐賣犯罪屢禁不止(李鋼等,2017a)。依據《中華人民共和國刑法》①http://xingfa.org/規定,拐賣婦女、兒童罪是指以出賣為目的,有拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童的行為之一的。2015 年《刑法修正案(九)》②http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=507352將買方納入刑罰之中,力求從根源遏制拐賣。國務院先后在2008、2013、2021 年3 次發布“反拐行動計劃”,從2008 年的“反對拐賣婦女兒童”擴展到2013年至今的“反對拐賣人口”,以指導部門聯動、全民打拐,共同保護全體公民的人身權益。2021年國務院還印發了《中國婦女發展綱要(2021—2030 年)》和《中國兒童發展綱要(2021—2030 年)》③http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/27/content_5639545.htm,以指導改善婦女與兒童生存、保護、發展環境和條件,均重點強調要堅決打擊拐賣犯罪,深入實施反對拐賣人口行動計劃,整治“買方市場”,及時解救被拐人員并幫助其良好地融入社會。

中國刑法語境中的“兒童”與聯合國《兒童權利公約》④https://www.unicef.org/zh/%E5%84%BF%E7%AB%A5%E6%9D%83%E5%88%A9%E5%85%AC%E7%BA%A6和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關于預防、禁止和懲治販運人口特別是婦女和兒童行為的補充議定書》⑤http://www.npc.gov.cn/zgrdw/huiyi/cwh/1112/2010-03/02/content_1867452.htm(又稱《巴勒莫議定書》)中界定的“兒童”年齡范圍不同,且前者強調“以出賣為目的”,而后者關注“以剝削為目的”。由此可見,國內外對拐賣犯罪侵害對象的年齡界定和行為目的等尚未達成共識(王會娟,2017)。國內已有多項關注拐賣兒童犯罪的研究(李鋼等,2015,2017a,2017b,2018,2019,2020,2021;王 會娟,2017;譚然,2018;楊蘭,2020;薛淑艷等,2020,2021;薛淑艷,2021;劉玲等,2020;王皎貝等,2021;劉玲,2021),均是采用國際兒童定義,等同于中國的未成年人定義,其涵蓋了中國刑法語境下的全部兒童和絕大多數被拐婦女,因此這些研究是對中國拐賣人口犯罪的主體受害者群體的關注。此外,美國發布的《人口販運報告》(Trafficking in Persons Report)(United States Department,2019)近年來多次將中國劃入“第三類”(販賣人口和強迫勞工情況最為嚴重的一類),該報告備受爭議和批評,不僅因為前述國內外概念界定、行為目的、統計口徑的差異,更因早前針對中國拐賣人口問題的研究深度有限,從而存在較大的認知偏差。

近年來國內出現多次與拐賣相關的熱點事件(“郭剛堂事件”“孫海洋事件”“劉學州事件”“豐縣事件”等),引發了較多的公眾關切和輿論爭議,同時引出了不少亟待研究和解決的問題,尤其對拐入地、收買方或買方市場、親生親賣以及解救與認親后的安置與回歸等問題的關注和討論大大增加。隨著中國經濟社會發展形勢的變化以及民間組織和公安機關應對手段的升級[如2007年上線中國首個公益尋子網站“寶貝回家”,2009 年設立用于認親比對的“打拐DNA信息庫”,2011年興起“微博打拐”,2014年發起“QQ全城助力”行動,2015年上線“中國兒童失蹤預警平臺”(CCSER),2016年上線“團圓系統”,2021 年實施解救失蹤被拐兒童的“團圓行動”,2022 年實施“打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動”并公布全國5 000 余個免費采血點信息等],當前預防和懲治拐賣人口犯罪工作也出現了一些新問題、新特點以及新趨勢,集中表現在:以偷盜、強搶、誘騙方式實施拐賣兒童犯罪的案件數量明顯下降,大部分被拐兒童是被親生父母(假借“抱養”名義)出賣或遺棄,繼而被“人販子”收買、販賣;拐賣婦女迫為“人妻”的犯罪仍時有發生,拐賣、拐騙婦女并強迫其賣淫的犯罪日益突出;經由“暗網”“電詐”、傳銷、代孕、“送養”、涉外婚姻、跨國勞務等途徑實施的拐賣犯罪呈增多趨勢;刑法對拐賣罪名的界定還需斟酌,對收買行為的打擊力度還需加大,定罪量刑還需推敲(姚兵,2009)。陳碩等(2013)對中國轉型期9 種刑事犯罪的社會成本進行估算,發現拐賣人口所致的案均成本僅次于走私和殺人,社會成本增加也最為迅速。可見,當下拐賣人口犯罪仍有發生,并日趨集團化、高科技化、隱匿化和復雜化(徐安住等,1994;李鋼等,2021),嚴重危害公民的人身權利,破壞社會和諧穩定,也給預防和打擊犯罪帶來新的挑戰。

拐賣人口犯罪可被視作一種“非正常(被動)的人口遷移(迫害)現象”,通常在地域上包括“三地”(拐出地、中轉地、拐入地),在人群上涉及“四方”(監護人、被拐人、作案人、收買人),因此是聚焦人地關系的地理學者不容忽視的重要問題。同時,拐賣人口犯罪也是眾多學科共同關注的科學問題,通過對地理學、犯罪學、人口學、社會學、經濟學等學科理論的融通借鑒,針對不同尺度和維度的拐賣犯罪科學問題,分別運用日常活動理論、社會解組理論、理性選擇理論、犯罪空間盲區理論、推-拉理論、強弱連接理論等進行解釋和揭示(李鋼等,2021)。如李鋼等(2017b)嘗試從宏觀全局視角對拐賣現象作出理論解釋,提出地區間各要素的差異性“梯度力”是增強“推-拉”作用產生拐賣遷移的重要因素。此外,基于大量案例剖析發現拐賣人口犯罪的“三地四方”之間可構成一個“困境三角”:在一定歷史時期,當監護人、作案人(中轉人)和收買人“三方”部分或全部處于困境當中,就有可能導致被拐人在“三方”所處“三地”構成的三角之間發生遷移,成為其中某方或各方(作案人和收買人,有時甚至是親生親賣的監護人)暫時脫困的途徑。在原本毫無關聯的人群和地域之間出現“困境三角”連接,說明這可能不是某方或某地的問題,而可能是該歷史時期下社會性或全域性的問題,導致被拐人成為一種可移動的商品,發生遷移。破解特定歷史時期出現的“困境三角”需要經濟條件、文化觀念、政策法規等多方面的進步與優化。

未來仍需實證分析與理論探索并舉,尤其需要推動人地關系地域系統理論對拐賣犯罪地理研究的指導和拓展,進一步揭示潛藏/交織在“三地”“四方”中的拐賣犯罪規律與機制,從而促進相關理論的升華,助力本土化理論的構建。因此,系統梳理地理學者對拐賣人口犯罪研究的理論探索與案例實證十分必要。本文從地理學相關分支學科視角,重點梳理中國拐賣人口犯罪地理研究的主要進展、現存問題、前景展望以及犯罪治理路徑,以期為深化拐賣人口犯罪多維度研究和綜合打防治理拐賣人口犯罪提供科學依據。

1 中國拐賣人口犯罪地理研究進展

1.1 中國拐賣人口犯罪研究早期的多學科探索

拐賣人口犯罪問題是多學科共同關注的社會痛點問題,國內拐賣相關研究早前由法學、犯罪學、社會學等學科的定性分析所主導,近期隨著數據可獲性提升,研究視角與維度日趨多元化。

初期,國內對拐賣人口犯罪的研究主要基于法學、犯罪學和社會學等學科視角(劉貴萍,2002;蔣慧,2012;林杰鎮,2015)。其中,法學領域研究側重對罪名和量刑及相關法律的細化與完善(趙軍,2008;陳國慶等,2010;劉曉瑜,2011;王志祥,2014;董文輝,2014;王良順,2014;劉憲權,2016;曾罡吉,2016;柳華文,2016),剖析中國拐賣犯罪“設刑重,動刑輕”的現實與原因(蔡曦蕾,2016),以及質疑拐賣犯罪的過度刑法化(趙軍,2016)等方面。由于犯罪行為的隱秘性和案例數據的獲取難度大,早期的實證研究不多,以拐賣犯罪問題的現狀特征、形成原因和治理對策為主要議題,且多以定性分析和經驗性總結為主(李杰,2000;張鵬,2007;黃幫梅等,2008;袁華,2013)。后來隨著數據獲取渠道的增多,立足于當下的犯罪態勢,利用文獻梳理(楊振旭等,2012)、統計報告(王錫章,2015)、公開案件(劉星,2017)、法院裁判文書(邢紅枚等,2017a)、區域田野調查(漳州師范學院課題組,2006)和典型個案訪談(王金玲,2005)等資料,豐富了拐賣人口犯罪實證研究。

后來,隨著裁判文書等數據可獲性的提升和2015 年刑法規定“買方入刑”,明確犯罪人包括人販子和收買人,由此研究視角更加多元化,方法愈發多樣化,呈現新的特點和趨勢,尤其是區別婦女和兒童開展獨立研究逐漸增多。如有研究指出拐賣兒童犯罪的涉案人員包含男性和女性,中年人居多,文化水平集中在初中及以下,多為外來農民(劉貴萍,2002)。進而將拐賣兒童犯罪人細分為三類:與受害者無血緣或情感聯系,受害者的熟人或親戚,受害者的親生父母(朱兵陽,2019),其中拐賣兒童犯罪中“親生親賣”案件占了三成(邢紅枚等,2017a)。具體來看,法學方面更關注親生親賣犯罪的量刑問題(劉貴萍,2002;朱兵陽,2019)、“買方入刑”的刑罰規定(易雅男,2016;周燕燕,2016)、以及被拐賣人員認親后回歸與收養的法律優化等(王葆蒔,2015)。犯罪學方面,或以“富平醫生販嬰案”為切入點探究醫務人員作案原因及治理對策(濮云濤等,2016);或通過對法院裁判文書和媒體報道案例的挖掘考察“親生親賣”的過程和成因(邢紅枚,2017b);或以電影《親愛的》為案例,解析拐賣犯罪的發生根源和被拐人員在解救和認親后的融入與回歸(劉怡春,2017);或通過對比不同大數據分析手段,探究指紋、DNA、身份證等個體信息對預防拐賣的可能效用(馬連達等,2017)。社會學方面,或對典型家庭進行調查訪談,考察被拐人員回歸后的變化,探究制約親子關系重建的關鍵要素(游稀,2017);或從經濟學視角解析拐賣犯罪并提出治理對策(張雪金,2017);或從犯罪預防視角,基于對某市流動人口的問卷調查,考察社會支持系統對預防兒童被拐和提升監護人防拐意識的影響(王江濤,2017)。

綜上,鑒于前述中國拐賣犯罪的基本特點,早前受限于犯罪數據獲取難度大,法學、犯罪學和社會學等學科先行介入,大多是中小尺度的探索,數據資料和分析方法都較為有限且相對簡單,對中國拐賣犯罪的多尺度特征和多維度機制的把握大多停留在定性描述層面。此外,已有研究大多參照《中華人民共和國刑法》規定,對婦女和兒童有所區分,但缺乏與國際對話,已有的認知總體較為混雜粗淺,亟需加強有針對性和區分度的深刻性探究工作。

1.2 中國拐賣人口犯罪的地理學研究進展

近年來,地理學逐漸介入拐賣犯罪研究且貢獻豐富,并呈現后發優勢,與其他學科的交叉融通將有助于深刻理解和系統解決問題。當前關注重點集中于拐出地和受害方,多從犯罪地理學視角量化分析拐賣人口犯罪的時空格局,探索其形成演化的影響因素與機制,以及從典型個案切入考察拐賣犯罪產生的多維度影響,并提出針對性的打防治理對策與建議。

犯罪地理學是研究犯罪現象的空間發生、發展和分布規律以進行犯罪預防和治理的科學(Peet,1975;祝曉光,1989),是犯罪學和地理學的交叉學科。借助地理學分析手段,能準確地揭示犯罪時空信息、認知犯罪發生環境和演進過程,有助于對犯罪進行有效治理和精準防控,由此犯罪地理學也日漸受到學界關注和實踐重視。國外犯罪地理學研究經過長期的探索與實證,積累了豐富的理論成果和應用案例,推動了犯罪地理學的發展。進入新世紀以來,國外側重于暴力犯罪、恐怖主義犯罪、因種族歧視和性別歧視等引發的多類型犯罪研究,研究視角從微觀到宏觀,涉及地區、國家甚至全球層面(周俊俊等,2021)。國內犯罪地理學研究較國外起步晚,先后經歷了理論介紹與實證研究的發展過程,也出現了諸如犯罪場理論(儲槐植,1996)和城市犯罪空間盲區理論(王發曾,2010)等為代表的本土化理論。當前后續研究力量正處于培育壯大階段,隨著多學科的交叉融合發展,國內外犯罪地理發展勢頭良好。進入新世紀以來,國內研究聚焦于對城市“兩搶一盜”犯罪、拐賣犯罪、毒品犯罪、電信詐騙等類型的實證,微觀和宏觀并舉,且逐漸由中觀研究向微觀和宏觀研究分化(周俊俊等,2021)。

拐賣犯罪涉及作案人(人販子)、受害人(被拐者,婦女和兒童為主)、監護人(被拐者的父母或家人等)和收買人(買家,已入刑,亦屬于犯罪人)等多方,實施犯罪的拐、運、銷等過程對應于地理空間上的源(拐出地)、流(販運路徑和中轉地)、匯(拐入地),包含了大量的“時-空-人-案”信息,成為犯罪地理學的重要研究議題。拐賣犯罪通常為跨地域的長距離大范圍販運,且犯罪影響久遠,波及被拐人及其原生家庭的整個生命歷程/周期,具有多尺度和多維度的時空影響。近年來隨著“寶貝回家”“CCSER”“中國裁判文書網”“團圓系統”等民間與官方平臺的發展和推廣,大量具有時空屬性的資料庫為解決以往研究資料難獲取瓶頸帶來了轉機,由此地理學視角的拐賣犯罪研究逐漸涌現。

當前,地理學視角下中國拐賣犯罪的多數開拓性工作主要來自西北大學李鋼團隊,其研究內容可概括為:1)全國整體研究。在國際語境下,揭示中國拐賣兒童犯罪的去向以被收養為主,這不同于國際上定義的被剝削,總量上男童多于女童,頻率上低年齡段高發,并可分為4 個販運類型(李鋼等,2015);在時間上揭示中國犯罪的年際變化階段性和年內變化特征及原因;在空間上呈現“西部集中拐出,東部分散拐入”的“三片兩線”的“場—流”空間格局特征,揭示西南地區是主要的拐出源區,華北—華東地區和華南—東南地區是主要的拐入區域(李鋼等,2017a);利用“成功認親案例”識別省域和市域尺度上的犯罪路徑(李鋼等,2017b);基于裁判文書資料,從多維度揭示拐賣婦女犯罪和拐賣兒童犯罪的時空分異機制(王皎貝,2022),以及從不同年齡段對比拐賣女性人口犯罪的原因機制與治理對策(徐婷婷,2022);將拐賣兒童犯罪視為一類非正常的人口遷移活動,結合推—拉理論解析全國范圍的拐出—拐入遷移發生機制及影響因素,指出被拐兒童的主體遷移是從安全環境落后、兒童監護缺失、撫養壓力巨大的鄉村流向法律觀念淡薄、崇陽思想嚴重、收養需求強烈的鄉村(李鋼等,2017b,2018,2019)。2)區域研究。此前重點針對主要拐出省域如西南源區的云南省(楊蘭,2020)、貴州省(薛淑艷等,2020)、四川省(劉玲等,2020)以及華中的湖北省(王皎貝等,2021)開展拐賣犯罪地理綜合解析,近期轉向針對重點拐入省域如北方匯區的河北省(徐嘉輝等,2022)、安徽省(洪丹丹等,2022),南方匯區的福建省(薛淑艷,2021),未來也將開展廣東省等其他熱點地區拐賣犯罪的多維度探析(周俊俊等,2022)。3)對比分析與案例分析。包括基于CCSER 的中國2015—2019 年的全類型人口失蹤(主動失蹤、被動失蹤、無意識失蹤)的系統化解析(李鋼 等,2021),針對中國(李鋼等,2020)和川渝地區(劉玲,2021)的兩類人口失蹤類型(拐賣與抱養)的對比分析,典型源匯省域(貴州—福建) 拐賣兒童犯罪的對比分析(薛淑艷,2021);運用生命歷程理論和時間地理學方法考察認親案例,發現被拐兒童的生命歷程主要經歷被拐、被收養、尋親與尋親成功4 個重大生命事件,其尋親成功后的原生家庭融入主要有主動融入型、自主選擇型與猶豫隔離型3種,被拐兒童的生命歷程變遷、所遭受的心理創傷與家庭網絡成員的社會反應對尋親成功后的原生家庭融入具有重要影響(薛淑艷等,2021),以及借助視頻資料從街區視角解析建成環境對拐賣兒童犯罪場形成的影響(金安楠,2022)。

此外,地理學視角下的中國拐賣研究還包括聚焦全國及某些特定時段的分析,如分析流動人口、城鄉收入差距和教育水平對兒童拐賣空間分布變化的影響(武丹,2017),針對兒童販運路徑網絡分析(Wang et al.,2018)和失蹤人口位置預測(Yao et al.,2021),以及基于2014—2016年裁判文書案例分析新世紀拐賣兒童犯罪的分布熱點及其與性別與社會經濟的關系(Xin et al., 2018),揭示2008—2017 年中國非法收養拐賣兒童犯罪地域遷移網絡(Huang et al.,2019)和2000—2018年中國拐賣新娘犯罪地域遷移網絡(Huang et al.,2020),針對中國刑法語境下的拐賣婦女犯罪研究(黃忠良等,2019;2020)。

如前所述,拐賣人口犯罪是聚焦人地關系的地理學尤其是人文地理學的重要研究命題,需要從人文地理學相關分支學科加以關注:1)犯罪地理學:不同尺度的拐賣人口犯罪時空分布模式、販運路徑與販運網絡,犯罪相關“四方”人群的犯罪心理/地理畫像,熱點犯罪地域系統的形成演化,犯罪“三地”空間防控治理路徑等;2)人口地理學:犯罪相關“四方”人群的社會人口學特征,被拐人口非常態/被迫遷移的時空分異規律與原因機制,人口與生育政策調整對拐賣犯罪時空演化的影響等,拐賣犯罪對被害人家庭再生育意愿的影響等;3)社會地理學:被拐人其原生家庭結構、功能、韌性及其生命周期變遷,拐賣犯罪對個體、家庭、社區及社會的多維影響,被拐人認親后的居留意愿及其社會融入等;4)文化地理學:地域文化對拐賣犯罪的影響,被拐人記憶空間與記憶地圖模式,被拐兒童原生家庭成員的身份建構等;5)時間地理學與行為地理學:微觀尺度拐賣犯罪作案人與被害人的時空行為及其關聯,被拐人及其家庭成員個體生命歷程變遷及其制約因素,作案人與收買人犯罪時空行為及其決策機制等;6)歷史地理學:歷代人口拐賣時空格局演化與治理,基于相關人群口述史的拐賣犯罪地理分析,拐賣犯罪熱點地域形成演化的歷史地理探源,中國拐賣人口歷史地理信息系統構建等。此外,還有從地理學視角探究拐賣犯罪相關法律法規的可能性。可見,地理學者未來在拐賣人口犯罪研究領域有廣闊的作為空間。

綜上,早前國際語境下的中國拐賣兒童犯罪研究其實是中國刑法語境下的拐賣人口犯罪的主體性研究,中國拐賣人口犯罪具有區別于其他國家(強調剝削目的和多為跨國販運)和其他犯罪類型(多為局地和短時作案)的獨特性。中國的拐賣人口問題不僅是一種嚴重的犯罪現象,更是一種復雜的社會現象,其發展演化過程具有深刻的時代性與地方性,尤其與所處階段的國情地情息息相關,全面深刻地解析其形成原因與演化機制應涉及歷史、社會、人口、經濟、文化等諸多方面。由此可知,地理學者想要解開拐賣人口犯罪之謎,或可嘗試從人地關系地域系統的視角切入,貫通運用諸如犯罪地理學、人口地理學、社會地理學、文化地理學、時間地理學、行為地理學、歷史地理學等人文地理學分支的理論與方法,同時加強與犯罪學、社會學、法學等學科的融通借鑒。

2 多源數據更新揭示犯罪格局與路徑特性

2.1 概念界定及其語境問題

在中國刑法語境下,與拐賣直接相關的犯罪包括:拐賣婦女/兒童犯罪、拐騙兒童犯罪、收買被拐賣的婦女/兒童犯罪、不解救被拐賣/綁架婦女/兒童犯罪、阻礙解救被拐賣/綁架婦女/兒童犯罪等,涉及從拐賣、中轉、收買到解救各環節,也涉及當前社會較為關注的“買賣同罪”“拐賣拐騙同罪”等犯罪量刑問題。

1)拐賣犯罪

依據《中華人民共和國刑法》規定,拐賣婦女、兒童罪,是指以出賣為目的,有拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童的行為之一的。本罪是選擇性罪名,可分解為拐賣婦女罪與拐賣兒童罪。需要指出的是,不以出賣為目的拐騙兒童為拐騙兒童罪,如為實現自己非法收養目的拐騙兒童行為。簡而言之,犯罪人拐走婦女兒童出賣給收買人的行為是拐賣犯罪,犯罪人拐走兒童自己處置(大多自己養)的行為是拐騙犯罪(受害人為兒童)。因此,如果側重探究被拐者非正常遷移的源—匯空間路徑和最終去處,則可將拐騙兒童案例視作拐賣案例來考察,將被拐賣者(婦女和兒童)和被拐騙者(兒童)統稱為被拐者(被拐婦女、被拐兒童)。

2)婦女和兒童

在《中華人民共和國刑法》中,婦女指14周歲及以上的女性,兒童指不滿14周歲的男女,與聯合國《兒童權利公約》和《巴勒莫議定書》中規定的兒童為不滿18周歲的男女存在4歲的差異,且相較于聯合國對“以剝削為目的”的關注,中國更強調“以出賣為目的”作為是否犯罪的構成要件。需要注意,聯合國對兒童的界定(18 周歲以下男女),其實包含了部分中國刑法界定的婦女(14周歲及以上的女性)在內,從新近獲取的截至2022年2月的數據看,這部分14~17周歲被拐女性占全體14周歲及以上被拐女性的九成以上(92.80%),這也印證了早前國際語境下的中國拐賣兒童犯罪研究其實是中國刑法語境下的拐賣人口犯罪的主體性研究。因此,在具體研究中,往往需要首先明確采用聯合國語境還是中國刑法語境。

2.2 數據來源及其使用問題

2.2.1 數據來源及其波動性 早前資料來源以從民間成立的公益尋親平臺等非官方途徑獲取的各類尋親信息為主,當前資料來源呈現非官方資料與裁判文書資料等相結合的趨勢。整體上,國內已有研究使用的數據資料主要包括:

(1)公益平臺數據:“寶貝回家”公益尋親平臺⑥https://www.baobeihuijia.com發布的尋親信息相對具有廣泛性和代表性,更接近客觀事實,涉及拐賣犯罪地理分布的研究多使用該平臺數據。其中與拐賣相關的數據集包含3種模塊類型:1)家尋寶貝:原生家庭發帖尋找被拐人員,指示拐出地,簡稱“家尋”數據;2)寶貝尋家:被拐人員發帖尋找原生家庭,指示拐入地,簡稱“尋家”數據;3)成功案例:平臺發布的成功認親案例,指示拐出地+拐入地,簡稱“認親”數據。可以看出,“家尋”和“尋家”數據是分別指示拐賣犯罪源和匯的“端點”數據,只有“認親”數據是可以指示路徑的“連線”數據。需要注意的是,由于認親成功、隱私保護、尋親者意愿及登記偏好與技術等原因,案例數據呈現動態變化,使用前需長期高頻跟蹤采集和校核比對。

(2)裁判文書案例:數據以中國裁判文書網⑦https://wenshu.court.gov.cn上的文書為數據來源,該類數據上傳時間集中于近10年(尤其是2014年以來),且均為已審判結案案例,其中也存在部分連線數據。因立案比重、破案效率、案件追溯時效、個體隱私保護、地方形象維護等原因,該樣本的時空波動性也較大,尚存在一定有偏性,相較而言“寶貝回家數據”更適合用于犯罪時空分布研究,但卻是對犯罪人、被害人、收買人等進行犯罪心理/地理畫像的主要數據源。已有分析拐賣犯罪中犯罪者或受害者及犯罪構成要素基本特征的研究多采用該數據。

(3)田野調查資料:通常是實地對案例進行調查訪談和實地踏勘航拍所獲取的數據,多包含問卷表、訪談文本、照片、音頻、視頻、認知地圖等,更常見于質性分析。在新冠疫情發生以后,人員自主流動性受限,以及尋親方式調整為從線下轉為線上,田野調查開辟出新途徑——云端田野調查(云端訪談、直播間參與式觀察等),成為傳統實地調查與踏勘的補充性或替代性方式。其中,云端深度訪談主要通過社交網絡軟件添加尋親者和認親者為好友,通過微信、QQ群語音/視頻或騰訊會議等方式進行線上訪談和錄音整理;云端參與式觀察則是通過加入其短視頻直播平臺(抖音、快手等)的直播間,觀察其尋親活動,聽取其尋親過程,適時提問互動,對直播間的觀眾評論進行實時抓取采集,并作記錄整理。

此外,歷史檔案記錄、媒體報道案例、其他尋親平臺(如CCSER等)案例、案發監控視頻數據、相關的統計資料和公安大數據等也具有重要價值,可在研究中根據主題和問題進行收集選用。總體上,當前資料來源呈現民間與官方共現、線下與線上融合的特征,根據研究主題和科學問題的多源數據整合利用是必由之路。

2.2.2 可能的數據“陷阱” 拐賣人口犯罪研究希冀幫助公眾認知犯罪的基本特征與運行規律,為國家和有關部門精準打防治理犯罪提供依據和參考,數據的真實性和對所采集數據解讀和利用的正確性決定了研究結果的可靠性。以當前使用最為廣泛的“寶貝回家”數據為例,常見的對拐賣數據的誤讀誤用類型包括以下2種:

1)粗放采集使用導致謬誤

對平臺登記數據不加以篩選甄別直接使用,混淆了拐賣、抱養、遺棄、走失、離家出走等不同類型,進而生成謬誤結果。這些不同的人口失蹤類型,其原因、機制、模式、結果、影響各不相同,不能雜糅在一起當成拐賣數據使用。正確的使用方式須將平臺三大模塊中大量的非拐賣的其他失蹤類型記錄進行人工篩選和剔除。因此,如果只是簡單粗暴的“拿來主義”,直接抓取平臺各模塊數據而不加以逐一判讀,分析得出的認知屬于“囫圇吞棗”,結果恐“差之毫厘,謬以千里”。

2)誤讀平臺信息導致謬誤

在“寶貝回家”三大模塊中,“家尋”記錄不可用“失蹤人所在地”信息,“尋家”記錄不可用“失蹤地點”信息。當前,平臺上出現前述大量不合邏輯的反常登記情形,據“寶貝回家”志愿者反饋通常是尋親登記者(父母或孩子等)為了更多展示信息而完全填空所致,從而“將一端數據兩端填寫”,相當于將“家尋”和“尋家”變成“認親”,這種操作情有可原。但這是研究中需要高度警惕的“陷阱”,如果不加甄別,則會誤以為采集到海量連線數據,實際上這是對端點數據的誤讀誤用,導致出現大量根本不存在的本地(省內或市內)拐賣路徑,或者得出拐賣主體路徑是“省內販賣”甚至“同城販賣”的謬誤,給公眾和有關部門提供錯誤認知。

2.2.3 值得商榷的數據使用案例 2018 年Nature Sustainability雜志刊發了一篇題為“Child-trafficking networks of illegal adoption in China”的論文(Wang et al.,2018),引發了學界和社會的關注。該文聲稱所用數據是作者于2017年8月從“寶貝回家平臺”采集到的省域和市域各2萬多條拐賣兒童的路徑數據。但實際上直到2022年初,平臺經篩選后可用于復原拐賣路徑的“認親”數據僅2 千多條,不經篩選的混雜的總“認親”數據僅4千多條。由此可知,該研究很可能誤入了平臺登記“陷阱”,誤把重復登記的一個端點當成一根連線,因而得到了比實際多出10 幾倍的省域/市域路徑,從而得出中國拐賣兒童犯罪主要是近距離販運的“結論”(大多數的兒童販賣是省內販賣,10條關鍵路線中8條<500 km)。該文得出北京、上海等城市是主要販運節點、主要“買家”和主要“賣家”等觀點,給相關城市造成一定困擾,也對公眾正確認識中國拐賣人口犯罪格局造成阻礙,更可能誤導研究者引用該數據進行拓展研究而得出次生偏差結果。

2.3 數據更新揭示的拐賣犯罪時空格局與主要路徑

2022 年初,“豐縣生育八孩女子事件”隨著官方數次通報而持續引發網絡關注,目前已判定該女子為拐賣犯罪受害者。在密切關注事件進展的同時,筆者團隊校核補充更新多源數據⑧多年持續累積采集篩選出近7 萬條拐賣數據主要源于“寶貝回家”網站的“家尋”和“尋家”模塊,此外屬于拐賣類型的“認親”數據從2015 年底的六百多條增加到2022 年初的兩千多條,并對人工剔除的抱養、遺棄、走失、離家出走等其他失蹤類型的數據建庫用于對比分析;此外,整合來自CCSER、裁判文書和田野調查的數據與案例。并進行可視化表達,旨在直觀呈現中國拐賣犯罪的基本格局和主要路徑,也為相關部門和地區進行拐賣犯罪防控和治理提供參考。

下文分析中的數據條目和使用情況為:截至2022年2月,對數據進行篩查、去重后共獲取“寶貝尋家”數據42 147 條,“家尋寶貝”數據25 373條,“成功案例”數據2 437條,涉及時段為1900—2022年,具體條目包含姓名、性別、年齡、尋親編號、丟失時間、丟失地點、尋親人所在地、丟失過程、外貌特征等。在此基礎上,進一步篩選不同人群數據進行分析。在探查被拐人群的基本特征時,匯總“家尋”“尋家”“認親”3 類數據用于復原被拐者的社會人口學特征和時間變化特征,數據詳細信息提取自被拐兒童家長對兒童失蹤時年齡、性別、失蹤地點、基本特征等的描述。在分析被拐人群空間分布特征時,使用“家尋”中的丟失地點作為拐出地基礎數據,“尋家”中的尋親人所在地作為拐入地基礎數據,分別用于復原拐出地和拐入地的空間分布格局;路徑數據來源于“成功案例”模塊。這些數據因記錄全面性的差異,隨著分析主題的不同亦存在一定波動。

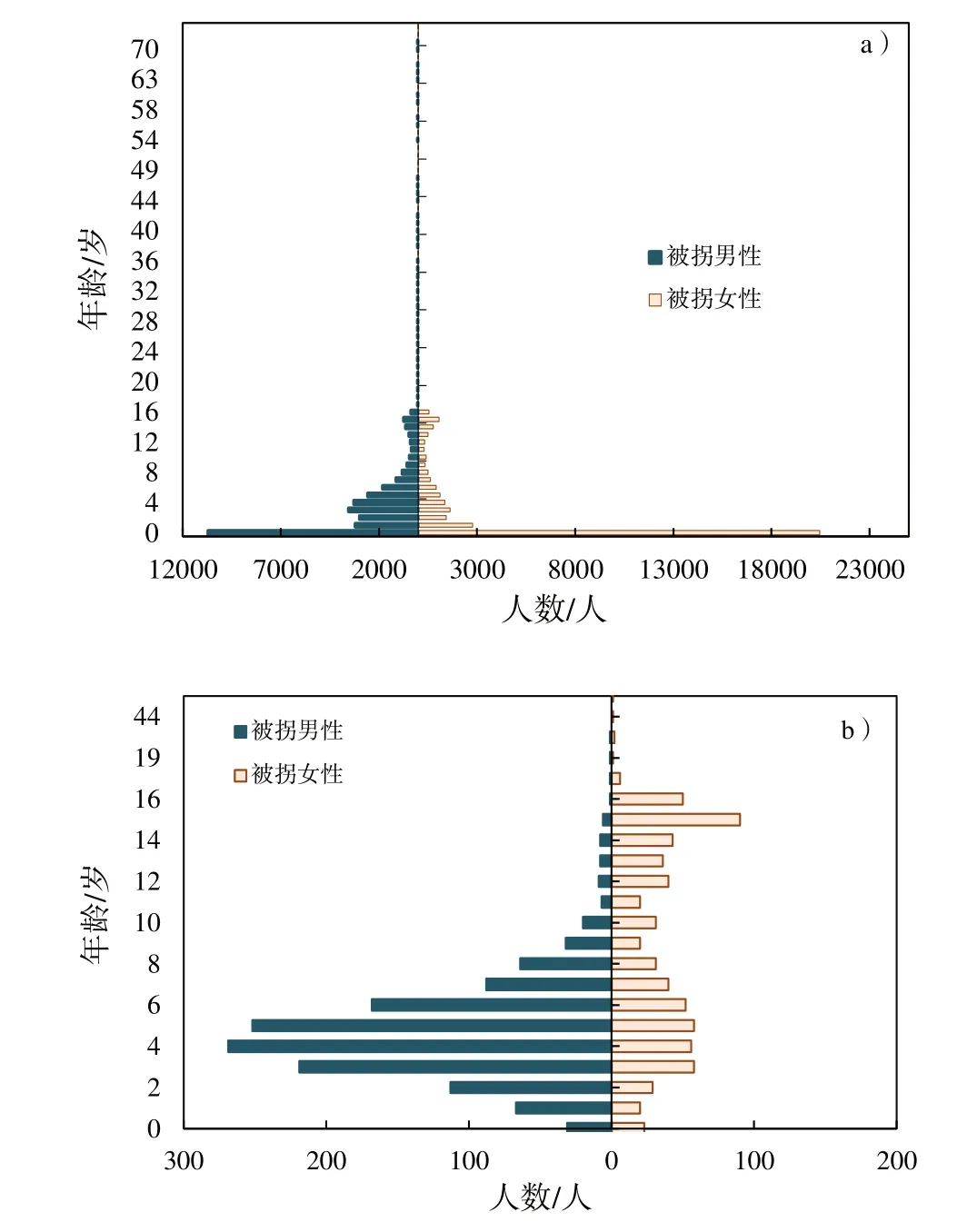

2.3.1 被拐人群畫像 中國被拐人群的性別—年齡分布呈“沙漏型”(圖1-a)。從性別看,女性(50.7%)略多于男性(49.3%)。從年齡看,呈現低齡化特征,集中在14 周歲以下的兒童,占總數的93.6%,其中0 歲兒童占比47.9%(0 歲女童占全部女性的58.1%,0 歲男童占全部男性的31.3%);14周歲及以上者僅占6.4%,且主要為女性;隨著年齡增長,拐賣數量急速下降且保持低位。

成功認親案例的性別—年齡分布呈逆時針旋轉90°的“L 型”(圖1-b)。從性別看,男性(65.8%)多于女性(34.2%)。從年齡來看,集中在14周歲以下的兒童,占總數的89.8%,14 周歲及以上者占10.2%,且主要為女性。隨著年齡增長,拐賣數量明顯下降。

圖1 1900—2022年中國被拐人群(a.69 515人)和認親成功人群(b.2 073人)的性別-年齡分布Fig.1 Gender-age patterns of trafficked human in China from 1900 to 2022(a.trafficked human:69,515;b.traffickeded humans who successfully found relatives:2,073)

2.3.2 犯罪時間特征 中國被拐人口數量的時間分布(圖2),男女趨勢基本同步,大致呈現以1940、1960、1990年前后為峰值的“三階式”相對高值區間,尤其以1980—2000 年為近20 年來的最高峰值區間,2016年以來拐賣人口數量持續走低。

圖2 1900—2022年中國被拐人口數量年際分布(69 515人)Fig.2 Annual numbers of trafficked human in China from 1900 to 2022(trafficked human:69,515)

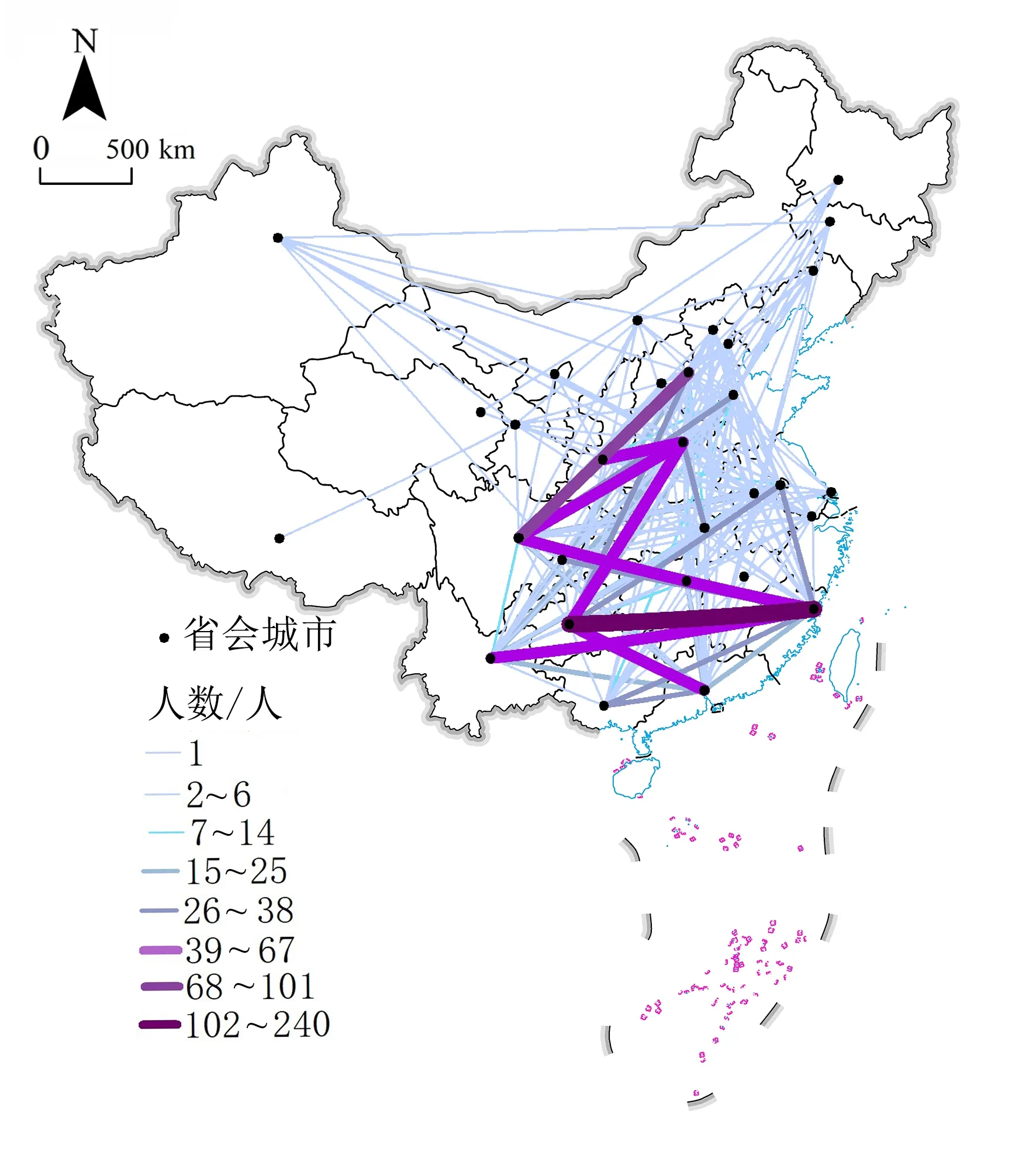

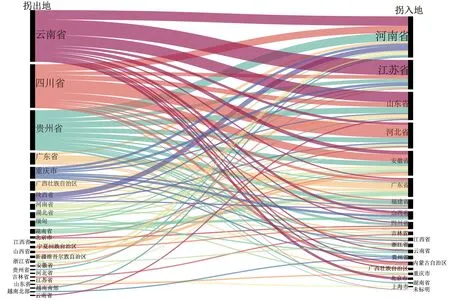

2.3.3 犯罪空間格局 綜合考慮各省人口基數、國土面積和被拐人數,總體上,中國拐賣人口的主體格局是“一源兩匯”,西南地區(云、貴、川、渝)是主要的拐出源區,華北—華東地區(冀、魯、豫、蘇、皖)和華南—東南地區(粵、閩)是主要的拐入匯區,廣東、河南是典型的“出入雙高”省域(圖3)。其中,女性被拐者的拐入地以豫、冀為核心,魯、蘇、皖、粵、閩亦高發。此外,主要源匯區內的多處省際交界區域是犯罪熱點地帶(圖4),這對犯罪治理而言是較大的挑戰。

圖3 1900—2022年中國被拐人口省域分布[a.拐出(總數25 373人);b.拐入(總數42 147人)]Fig.3 Provincial distribution of trafficked human in China from 1900 to 2022(a.trafficked human,25,373;b.human being bought,42,147)

圖4 拐賣犯罪主要場流空間格局(三片兩線,場流示意圖)Fig.4 The main field-flow spatial pattern of human trafficking in China

2.3.4 犯罪主要路徑 復原拐賣犯罪路徑的相對可靠方法是通過識別“成功案例”(“認親”數據)中的拐賣類型,借助拐出地—拐入地“連線”數據(原籍—拐入地)復原。其中,中轉地信息比較有限,需根據部分有記憶被拐者的發帖文本或其收買方與人販子回憶獲得,但后兩者的口述較難獲取且可靠性有限。因此,基于“認親”數據,可以基本刻畫拐賣源—匯路徑,即所謂的“人販子常走的路線”。中國拐賣人口犯罪的主體是長距離的跨省拐賣(圖5),亦存在更長距離的跨國拐賣,僅在粵、閩、豫等省域存在較多數量的省內拐賣現象,位列前十的省際拐賣路徑為:貴州—福建、四川—河北、廣東—廣東、四川—福建、福建—福建、四川—河南、河南—河南、貴州—河南、貴州—廣東、陜西—河南(圖6)。被拐婦女的遷移路徑與中國拐賣人口犯罪的主體格局相一致(圖7),主要從西南地區(云貴川渝)集中拐出,最后分散拐入東部的華北—華東地區(冀魯豫蘇皖)和華南—東南地區(粵閩)。

圖5 1930—2021年中國被拐人口省際販運路徑(總數2 231人)Fig.5 Inter-provincial routes of human trafficking in China from 1930 to 2021(trafficked human,2,231)

圖6 1990—2022年中國被拐人口省際販運十大路徑Fig.6 Top 10 inter-provincial routes of human trafficking in China from 1990 to 2022

圖7 1943—2016年中國被拐婦女的販運路徑(含跨境拐入路徑)Fig.7 Trafficking routes of women victims in China from 1943 to 2016(including cross-border)

因此,基于2022年更新數據揭示的中國拐賣人口犯罪的人群分布、時空格局、販運路徑與早前基于2015年(李鋼等,2017b)和2018年(李鋼等,

2020)采集數據的研究結果趨于一致,表明隨著數據量的大增,中國拐賣人口犯罪的時空格局呈現穩定性,這對犯罪的針對性治理將起積極指示作用。

綜上,早前資料來源以民間為主,當前資料來源呈現民間與官方共現、線下與線上融合的特征,多源數據的整合利用是必由之路。在新冠疫情影響和尋親方式升級背景下,田野調查涌現出新途徑,云端田野調查(云端訪談、直播間參與式觀察等)成為傳統實地調查與踏勘的補充性或替代性方式。基于數據更新驗證,發現中國拐賣犯罪時空格局具有穩定性與主要路徑的依賴性,熱點邊境地區和省際交界區域值得重點關注。

未來將從單一轉向綜合:從量化轉向量化與質性互補與混合,從案例數字轉向個體、家庭及其社會網絡,從源頭轉向源、流、匯結合,從人口拐賣單類型轉向人口失蹤多類型對比。這些研究轉向對于揭示熱點地域拐賣犯罪活動的時空演化規律,理解拐賣犯罪行為與人地系統危機的成因和機制,加強具有地方特性與國情淵源犯罪類型的國際比較研究,都具有重要學術價值,同時對犯罪防控治理和家庭社會和諧穩定等也具有重要應用價值。

3 關于治理拐賣人口犯罪和扶助相關受害人群的對策建議

3.1 整體策略

綜上,對當前打擊拐賣犯罪、解救被拐人員和扶助相關受害人群形勢進行研判和提出建議。鑒于當前“拐賣新案低發,歷史積案深厚,地域分異明顯,人群狀況迥異”的現狀,顧及拐賣犯罪的隱蔽性、分散性和復雜性,須做好做足開展反拐解救持久戰的準備,建議采取的總策略是:“深挖重點地域,排查重點時段,偵破歷史積案,解救被拐人員,幫扶困境群體,引導回歸團圓,遏制新案增發,防止死灰復燃”。

3.2 具體路徑

公安部門:持續保持打防解救高壓態勢,從“重點打擊”到“全面打擊”,在2021年實施解救失蹤被拐兒童的“團圓行動”和2022年實施“打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動”的基礎上,持續擴展行動范圍至全面覆蓋所有被拐人口;細分熱點地域挖掘排查,全力偵破拐賣歷史積案,解救被拐人員;優化體制機制,接受群眾舉報和輿論監督,督導落地落實,瓦解地方“保護傘”網絡。嚴厲打擊經由“暗網”“電詐”、傳銷、代孕、“抱養”“調劑”、涉外婚姻、涉外收養、跨國勞務等途徑實施的拐賣犯罪,針對重點拐賣路徑,加強拐賣“源(拐出地)—流(中轉路徑)—匯(拐入地)”所涉及地區公安部門協作,加強與民間公益組織和團體的合作,聯合開展科普教育活動,增強公眾對拐賣的認知,調動全民參與反拐。

重點省域:人口失蹤四大重點省域(云、貴、川、渝)和收買人口七大重點省域(冀、魯、豫、蘇、皖、閩、粵),作為首批重點攻關省域,分別成立“打拐解救安置回歸工作專班”,倡導省際協作,重視歷史案件,深挖多源線索,充分利用新科技和大數據偵察手段,重點排查1980年以來的非常態遷出遷入人群,從人口失蹤(被拐與收買)高發區縣、鄉鎮、村莊入手,實施“點—線—面”遞進式突破和“滾雪球式”乃至必要時的“地毯式”排查救助。

技術支持:建立健全的人口失蹤預警機制,整合多源大數據系統,持續完善“團圓系統”,優化調整系統使用門檻,普及失蹤人口DNA 數據庫,健全可追溯的公民身份識別系統,提高兒童生物識別成功率,加強官方與民間的協作攻關,提升預警準確率和解救成功率。

政策法規:完善相關人口政策,修善涉及拐賣、遺棄、抱養等人口失蹤的法律法規,制定針對被拐婦女所生子女的安置辦法,各地統一執法和司法標尺,提升執法和司法透明度和公信力。完善收養制度,健全合法收養渠道。加強新生兒出生證辦理監管力度,嚴厲打擊倒賣出生證、偽造被拐人口身份、偽造親子鑒定結果、違規辦理身份證、落戶和結婚登記等違法犯罪行為,切斷偽造公民身份利益鏈條。

尋親群體:倡導“即時—科學—理性”尋親“三步走”,建議相關各地設立尋親幫扶專項基金和專業團隊,扶助民間“尋親團”線上線下規范運行,幫助困境尋親者及早脫困和認親團圓后順利融入。鼓勵和規范各類媒體和社交平臺對尋親者提供宣傳幫助,營造良好的輿論環境,打擊各種形式的網絡暴力。重視認親后的被拐人員尤其是未成年人的情感重建與家庭回歸過程,重視被拐人員的“去污名化”,提升被拐人員的社會歸屬感。

重點地域:加強社會建設,深入推進鄉村振興,持續縮小地區貧富差距,破除地方封建思想,提升公民防拐意識和公眾反拐能力,對高危人群進行“科普宣教、預防保護”,對重點地域實施“源匯雙控、斷流散場”,實現精準防控、高效治理。在重點地域加強法制宣傳,提倡尊重生命,保護兒童;落實男女平等,摒棄性別歧視和落后生育觀念;完善就業幫扶和失業救助機制,完善覆蓋全民的社會保障體系。

智庫建設:加強科學研究,設立反拐研究專項基金,大力支持犯罪學、地理學、社會學、人口學、法學等多學科聯合攻關。加強智庫建設,吸收國內相關研究專家組成反拐智庫,為相關部門提供決策咨詢。加強國際對話,借鑒國際反拐先進經驗,提升對美國《人口販運報告》的回應能力,展示中國反拐成果,展現負責任大國形象。

行動計劃:各地嚴格細化落實《中國反對拐賣人口行動計劃(2021—2030 年)》,國家成立第三方評估專家組,分階段對各地進行考核評估。對拐賣人口犯罪日趨嚴重、防控打擊不力的地區和未切實履行相關職責的部門,依法依紀嚴肅追責,并實行“一票否決制”。力爭在2030年實現全國歷史積案全面告破,被拐人員全部解救,新發拐賣案件動態清零。

4 結論

從地理學相關分支學科視角,重點梳理了中國拐賣人口犯罪地理研究的主要進展、現存問題、前景展望以及犯罪治理路徑。得到的主要結論為:

1)拐賣人口犯罪是多學科共同關注的社會痛點,地理學雖介入稍晚但具有后發優勢,地理學者未來在拐賣人口犯罪研究領域有廣闊的作為空間,地理學與其他學科的交叉融通將有助于深刻理解和系統解決問題。

2)早前國際語境下的中國拐賣兒童犯罪研究其實是中國刑法語境下的拐賣人口犯罪的主體性研究,中國拐賣人口犯罪具有區別于其他國家和其他犯罪類型的獨特性。

3)早前資料來源以民間為主,當前資料來源呈現民間與官方共現、線下與線上融合的特征,多源數據的整合利用是必由之路。

4)在新冠疫情影響和尋親途徑拓展背景下,田野調查開辟出新途徑,云端田野調查(云端訪談、直播間參與式觀察等)成為傳統實地調查與踏勘的補充性或替代性方式。

5)基于數據更新驗證,發現中國拐賣犯罪時空格局具有穩定性與主要路徑的依賴性,熱點邊境地區和省際交界區域值得重點關注;未來研究將從單一轉向綜合:從量化轉向量化與質性互補與混合,從案例數字轉向個體、家庭及其社會網絡,從源頭轉向源、流、匯結合,從人口拐賣單類型轉向人口失蹤多類型。

6)結合已有研究認識和當前犯罪動向,提出關于治理拐賣人口犯罪和扶助相關受害人群的“深挖重點地域,排查重點時段,偵破歷史積案,解救被拐人員,幫扶困境群體,引導回歸團圓,遏制新案增發,防止死灰復燃”整體策略和八項具體實施路徑。