1958—2019年云南省拐賣未成年人犯罪的時空格局及影響因素

楊 蘭,徐嘉輝,陳 諾,李 鋼,周俊俊,牛曉璇

(1. a. 西北大學城市與環境學院;b. 陜西省地表系統與環境承載力重點實驗室,西安 710127;2. 78125部隊,成都 610066)

拐賣犯罪是世界上增長最快、最有利可圖的跨國犯罪之一,未成年人作為弱勢群體,極易成為人販子的目標。拐賣現象在中國由來已久,但在過去較長一段時間并不被認為是犯罪行為,僅當作一種“傳統”(劉玲 等,2020)。1979 年,《中華人民共和國刑法》正式規定了拐賣人口犯罪。之后,為打擊日漸猖獗的拐賣婦女、兒童犯罪,1991年對《中華人民共和國刑法》進行了補充修改,形成拐賣人口罪和拐賣婦女、兒童罪并存的情況(王越,2020)。拐賣犯罪不僅給受害者和家庭帶來創傷,也會對社會造成危害,已成為學界研究的熱點問題。

早期中國關于拐賣的研究主要集中在法學、犯罪學和社會學領域。其中,法學領域主要涉及拐賣人口罪的立法缺陷及重構(杜少尉,2018)、犯罪市場供需鏈條的完整性探究(朱兵陽,2019)、犯罪的量刑(肖晨微,2015)以及對特殊犯罪形式,如親生親賣(李春雷等,2013)、特殊“收買”等進行司法認定(張俐,2018)。犯罪學領域主要探討犯罪原因、尋找犯罪對策,從理論上闡釋拐賣犯罪的成因與對策(高曉瑩,2010);或選取特定省域,通過個案分析和警方數據闡釋拐賣犯罪的現狀并提出遏制對策(王錫章,2015)。社會學領域多基于個案訪談等方法,對被拐兒童回歸家庭后的現狀、家庭創傷修復以及對于社會創傷記憶形成的影響等展開研究(楊慧瓊等,2018;薛淑艷等,2021)。鑒于基本國情、社會制度、經濟發展等差異,國外研究主要集中在國際人口販運、政策研究(Duger,2015;Bagheri,2016;Boyce et al.,2018)、受害者脆弱性(Dhakal et al., 2019) 及社會救助(Baird et al.,2020)等方面。

拐賣犯罪本質上是一種非常態人口流動與遷移的過程,而事物的空間特征正是地理學研究的基本問題,從地理學視角可以更清楚地揭示拐賣犯罪的時空變化特征。犯罪地理學將犯罪學與地理學相結合,使得拐賣犯罪研究更加豐富。目前,犯罪地理學視角下拐賣犯罪的研究方興未艾,如李鋼等(2017;2018;2019;2020)基于“寶貝回家”的數據,從不同角度探究了中國拐賣兒童犯罪的時空分布、影響因素和綜合機制。薛淑艷(2020)、劉玲(2020)、王皎貝(2021)等分別以貴州、四川、湖北為研究區域,量化研究其省內拐賣兒童犯罪的時空特征與影響因素并提出針對性的政策建議。Xin(2018)、Huang(2019)等利用中國裁判文書網的數據,分析了中國拐賣犯罪的空間遷移網絡并探討了社會經濟因素的影響。

綜上,部分學者從犯罪地理學視角出發,解析了中國拐賣兒童犯罪的時空特征,并對受害人特征和拐出、拐入熱點區域進行了識別和分析,但缺乏中微觀尺度上對犯罪熱點源區的詳細研究。針對熱點源區在不同尺度上拐賣犯罪的時空特征、拐賣路徑、易受害群體識別以及基于人地關系視角下的多維度解析是有待進一步深入研究的內容。同時,中國所規定的拐賣婦女、兒童犯罪中,婦女指14周歲及以上的女性,兒童指未滿14 周歲的男女(0~13周歲),而聯合國《兒童權利公約》和《巴勒莫議定書》將兒童年齡界定為18 歲以下(0~17 周歲),等同于中國的未成年人范疇。由于中國拐賣兒童犯罪中對兒童年齡的低齡化界定,拐賣犯罪的整個未成年受害群體極易被忽略,尤其對于與緬甸接壤、與老撾、越南毗鄰的云南省而言,作為拐賣犯罪的高發源區(李鋼等,2018),解析拐賣犯罪的時空變化格局以及犯罪頻發的影響因素是當前亟需開展的工作。因此,本文參考國際做法,將研究對象定為18周歲以下,采用“寶貝回家”網站的數據,立足犯罪地理學視角,聚焦云南省拐賣犯罪中的未成年受害群體,解析其時空特征,探討多維度的犯罪影響因素,以期為云南省乃至全國的防拐打拐提供一定的理論支撐和實踐參考。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

數據主要來源于“寶貝回家”①https://www.baobeihuijia.com/bbhj/網站上的“家尋寶貝”模塊和成功案例模塊,獲取時間為2020年1 月。基于“寶貝回家”網站的登記信息,篩選1933—2019年的數據,剔除掉該時間區段內屬性為送養以及離家出走的未成年人信息,得到“家尋寶貝”數據1 210條,成功案例數據133條,構建云南省拐賣未成年人犯罪數據庫(未成年時被拐,成年時尋回的案例數據較少,故未納入研究),主要包括被拐未成年人的年齡、性別、出生日期、被拐日期、被拐時長、拐出和拐入地等。

1.2 研究方法

1.2.1 熱點分析 熱點分析可以直觀地反映地物信息在空間上的高低聚集區。通過熱點分析探究拐賣犯罪未成年受害群體的冷熱點分布(薛淑艷等,2020),其公式為:

式中:d為距離尺度;Xj是要素j的屬性值;Wij(d)是要素i和j的空間權重;n為要素總數。

1.2.2 路徑分析 本文路徑主要指由拐賣犯罪的拐出地到拐入地之間所構成的連線,將拐出地作為起始點,拐入地作為終止點,并對每一條路徑賦以拐賣犯罪數量值進行分析,由此可進一步探究云南省拐賣犯罪在城市和鄉村之間的基本路徑走向以及在區域上的犯罪差異。

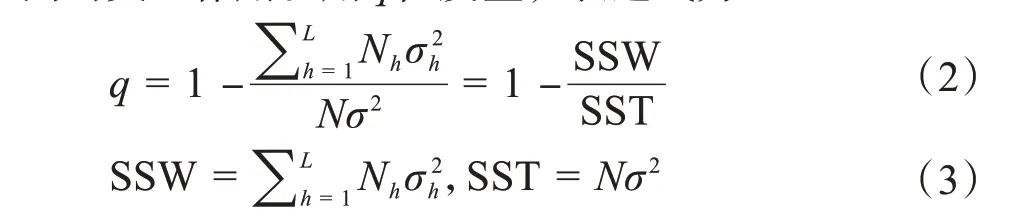

1.2.3 地理探測器 地理探測器是研究空間分異影響機理的常用工具,用于解釋某種地理要素影響因素的驅動作用,檢驗變量的空間分異性(王勁峰等,2017)。通過指標選取,借助地理探測器工具分析云南省拐賣犯罪的影響因素,以及不同因子之間的交互作用。用q值度量,表達式為:

2 云南省被拐未成年群體的社會人口學特征

2.1 性別年齡特征

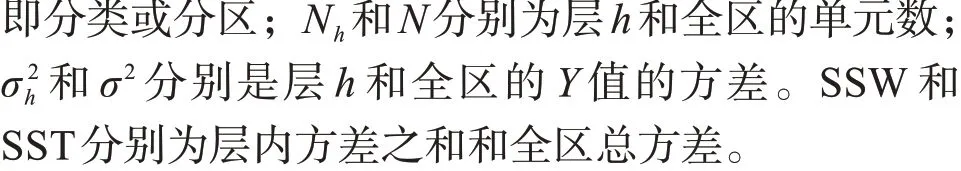

被拐未成年群體年齡表現出低齡高峰和大齡次峰的“雙峰”特征(圖1),且1~6歲是拐賣發生的高發年齡段,其次是13~17歲。性別上,家尋寶貝和成功案例被拐男女童性別比分別為3.2 和1.07,男童分別占據總樣本的76.0%和51.6%,具有極為明顯的男童拐賣偏好。此外,男女童尋回解救的年齡段存在差異,男童尋回年齡主要集中在1~6 歲,呈現低齡尋回特征;女童尋回年齡則集中在為14~17歲,呈現大齡尋回特征,低齡尋回困難。

圖1 云南省被拐未成年群體的性別年齡特征Fig.1 Gender and age characteristics of trafficked minor groups in Yunnan Province

2.2 城鄉特征

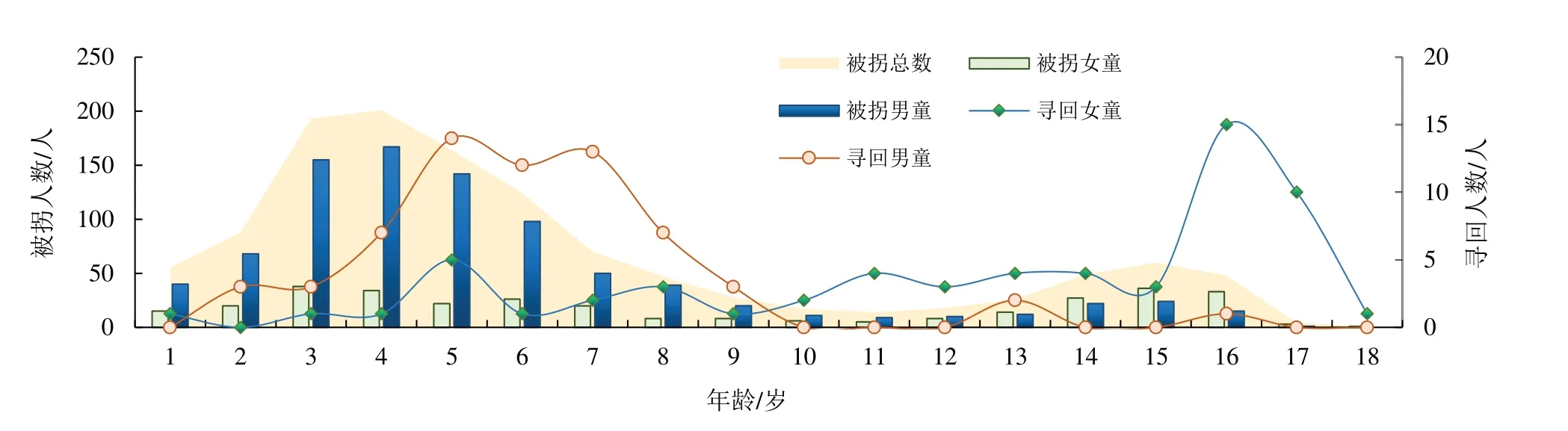

云南省被拐未成年群體的城鄉拐出比例為33/77,城鄉拐入比例為27/37,主要路徑為自鄉村拐出,又拐入鄉村。由此可將其分為4類,即從鄉村拐入鄉村(鄉村—鄉村)、從鄉村拐入城市(鄉村—城市)、從城市拐入鄉村(城市—鄉村)、從城市拐入城市(城市—城市)。“鄉村—鄉村”拐賣數量最多(圖2),占比為45%,男女童性別比為2/9,受到重男輕女傳統觀念的嚴重影響,女童在鄉村家庭結構中易被輕視,使得拐賣幾率增大。“鄉村—城市”拐賣數量占比為22%,男女童性別比為9/5,城市計劃生育政策實施嚴格程度較高,導致男童需求偏好程度較高。“城市—城市”拐賣數量占比為22%,男女童拐賣性別比相同;“城市—鄉村”拐賣數量最少,占比為11%,男女童拐賣性別比例為3/4。

圖2 云南省被拐未成年群體的城鄉特征Fig.2 Urban and rural characteristics of trafficked minor groups in Yunnan Province

3 云南省拐賣未成年犯罪的時空特征

3.1 時間演變特征

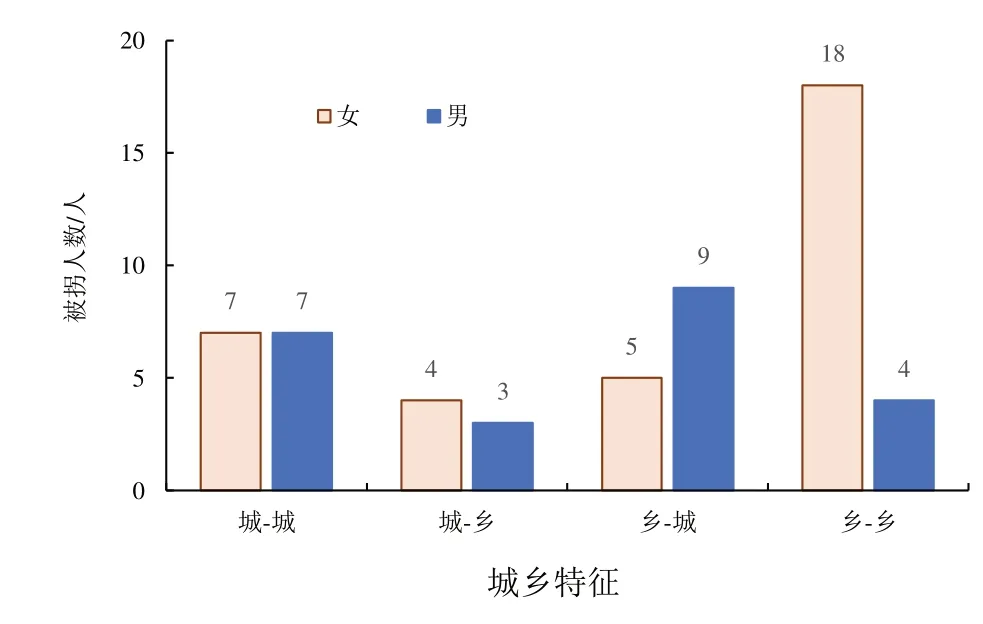

由于數據記錄問題,本節僅分析1958—2019年云南省拐賣未成年人的時間演變特征,發現其數量在時間上呈現“倒V型”波動(圖3),可分為5個階段。1958-1984年為低發期,處于改革開放初期和計劃生育政策實施的初期階段,買賣雙方經濟條件差,生育限制程度低,買賣需求低;1985-1993年為快速增長期,1994-2005年為高發期,2006-2019年為下降期。整體上表現出較強的波動性,男童波動趨勢與總趨勢一致,女童波動表現平緩,無明顯波峰波谷。

圖3 云南省被拐未成年群體的年際變化Fig.3 Interannual variability of trafficked minor groups in Yunnan Province

不同階段拐賣犯罪數量的差異受到不同時期歷史條件、相關政策和打拐力度等的影響。首先,1958-1984年期間,中國正經歷“三年經濟困難時期”,災荒頻發致使人們迫于生存而自發形成失序流動的現狀,但基于買賣雙方經濟條件差,不能形成完整的拐賣供需鏈條,犯罪動力不足。同時,1978年實施改革開放政策,主要涉及廢除農業集體制度實行家庭聯產承包責任制,由于在改革開發初期尚未形成懸殊的城鄉差別,且戶籍制度嚴格限制人口從農村遷往城市,因此在一定程度上抑制了拐買犯罪的發生。1982年計劃生育政策被定為基本國策,提倡晚婚、晚育,少生、優生,從而有計劃地控制了人口增長。隨著計劃生育的貫徹執行,生育限制及傳統封建觀念的男童偏好刺激,形成了巨大的買方市場,成為拐賣犯罪快速增長期的主要動因。之后,2001 年小城鎮戶籍制度改革全面推進,隨著戶籍改革制度的深入發展和城市化進程的不斷加快,云南省各地區差異逐漸明顯,人口的流動和遷移使得城鄉差異、民族差異以及階層差異帶來的各種問題愈演愈烈,社會“失序”導致人口安全流動環境的缺失成為拐賣犯罪的催生要素,使得拐賣問題日趨嚴重。2005年起,云南省各地級市先后組織開展打擊拐賣犯罪的專項行動,如普洱市在借鑒其他地區經驗的基礎上,采取加強社會治安防控、社區警務建設和掃除青壯年文盲等舉措,拐賣問題逐漸受到各級政府關注,出現下降趨勢。

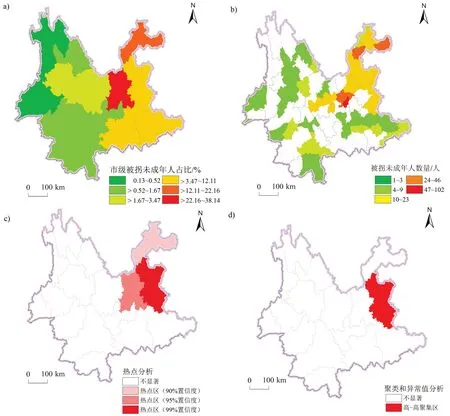

3.2 空間分布特征

3.2.1 市縣分布特征 市域尺度下,昆明市高發,其次是昭通市、曲靖市、紅河哈尼族彝族自治州、文山壯族苗族自治州,均處于云南省東部(圖4-a)。拐賣犯罪數量由東部向西部逐漸減少,依據被拐未成年人數量,可將其分為6個層級。

第一層級為省會城市昆明,其人口基數大且人口流動性強。第二層級為昭通市,毗鄰拐賣犯罪的其他高發省份貴州和四川。第三層級為曲靖市、紅河哈尼族彝族自治州、文山壯族苗族自治州,多位于國界或省界附近,形成多省市交界的犯罪高發區域。第四層級為大理白族自治州、楚雄彝族自治州,地處云南省中部地區,鄰近省會城市昆明,交通條件較為便利,也是拐賣犯罪的高發地帶。第五層級為麗江市、臨滄市、玉溪市、普洱市、西雙版納傣族自治州,分別位于云南省的北部和南部,玉溪市鄰近昆明,人口密度與其他第五層級的城市相比較高;但總體而言,第五層級人口密度普遍較低。第六層級為迪慶藏族自治州、怒江傈僳族自治州、保山市以及德宏傣族景頗族自治州,位于云南西北部,地勢偏高,多高山分布。拐賣犯罪數量在空間上的差異與各地州市的地理位置存在顯著相關性。首先,云南省西北高、東南低。東部人口基數大、發展水平相較更高,交通條件更好,為拐賣犯罪的發生提供了更便利的條件。其次,高發市域多位于國界或省界交際區域,不同地區的傳統習俗、政策條件等差異也一定程度上催生了拐賣犯罪的發生。

縣域尺度上,官渡區、昭陽區、盤龍區、西山區、五華區、鎮雄縣、宣威市的被拐未成年人數量占總數的49.5%;其余分布在云南省82 個區縣內,多集中在昆明市、昭通市和曲靖市(圖4-b)。曲靖市、昆明市和昭通市為熱點區域,省域范圍內未出現冷點區域(圖4-c);省域聚類和異常值分析中,曲靖市觀測值為正,表現為高高集聚,省域范圍內不存在低值集聚和高低、低高異常現象(圖4-d)。

圖4 云南省被拐未成年群體市域(a、c、d)和區縣(b)的空間特征Fig.4 Spatial distribution of urban areas(a,c,d)and counties(b)of trafficked minor groups in Yunnan Province

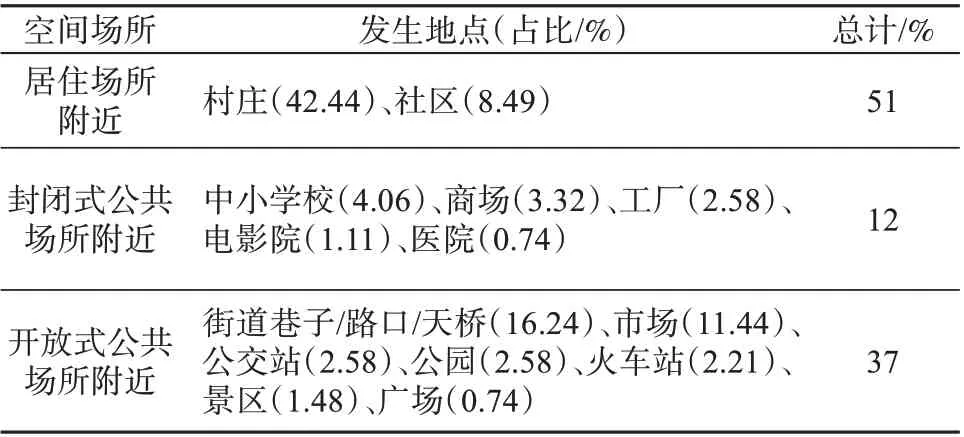

3.2.2 微觀地點分布 通過案例文本分析對每條數據中的微觀地點進行判別并統計(表1),可以發現,超過1/3 的拐賣發生在村莊內部,其次發生在巷道和道路路口處以及農貿市場、批發市場等人流量大、較為混亂無序的地點。社區、商場、公交站、火車站、工廠附近、公園、中小學附近、工作單位門口、景區附近、電影院附近、廣場、超市、醫院、公廁附近等也是易發生拐賣的地點。整體上,拐賣發生的微觀地點可分為3類空間場所,主要包括居住場所、封閉式公共場所和開放式公共場所,其中居住場所附近的拐賣犯罪發生率最高,占比達51%,開放式公共場所附近占比37%,封閉式公共場所附近占比最低。

表1 云南省拐賣未成年犯罪案發微觀地點Table 1 Micro location of minor trafficking crime in Yunnan Province

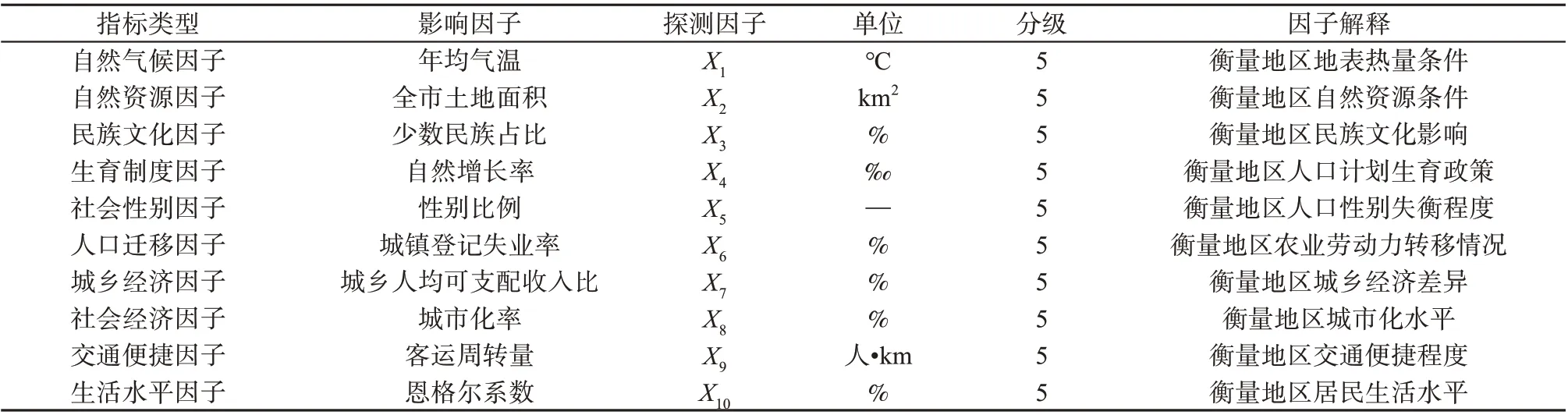

4 云南省拐賣未成年犯罪的影響因素

犯罪空間分布是基于特定地理環境中多種因素綜合作用的結果(柳林等,2017;程永強,2018)。參考前人(李強等,1999;譚琳等,2002;吳興杰,2010)對于犯罪率的影響指標分析以及云南省獨特的區域特征,基于云南省不同時間段拐賣犯罪的變化差異性,選取1985—1993 年(快速增長期),1994—2005年(高發期)和2006—2019年(下降期)3個時期的拐賣犯罪累積數據,以各市的拐賣案發量為因變量,自變量從自然、人口、社會、經濟要素4個維度選取25個影響因子(曹小曙等,2018;簡小琴,2019;謝勇等,2019),并進行共線性診斷,剔除存在多重共線性可能的影響因子,得到10個影響因子,將其進行離散化分類,分為5級(表2)。

表2 拐賣未成年犯罪的變量和指標說明Table 2 Description of variables and indicators of minor trafficking crime

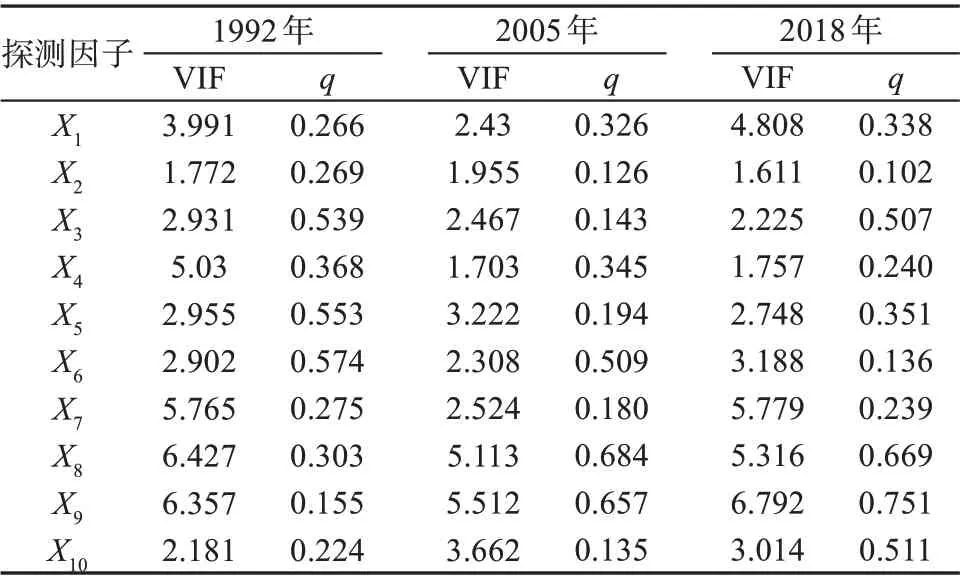

4.1 分時段單因子探測

分異及因子探測結果顯示,不同時段,各因素對拐賣犯罪數量的影響力差異性顯著(表3)。1992年所代表的快速增長期主要受X6(人口遷移因子)、X5(社會性別因子)和X3(民族文化因子)的影響,決定力q值為0.574 >0.553 >0.539;2005年所代表的高發期主要受X8(社會經濟因子)、X9(交通便捷因子)和X6(人口遷移因子)的影響,決定力q值為0.684 >0.657 >0.509;2018年所代表的下降期主要受X9(交通便捷因子)、X8(社會經濟因子)和X10(生活水平因子)的影響,決定力q值為0.751 >0.669 >0.511。

表3 1992、2005和2018年云南省拐賣未成年犯罪影響因子探測Table 3 Impact factors of minor trafficking crime in 1992,2005 and 2018 of Yunnan Province

4.2 分時段交互作用探測

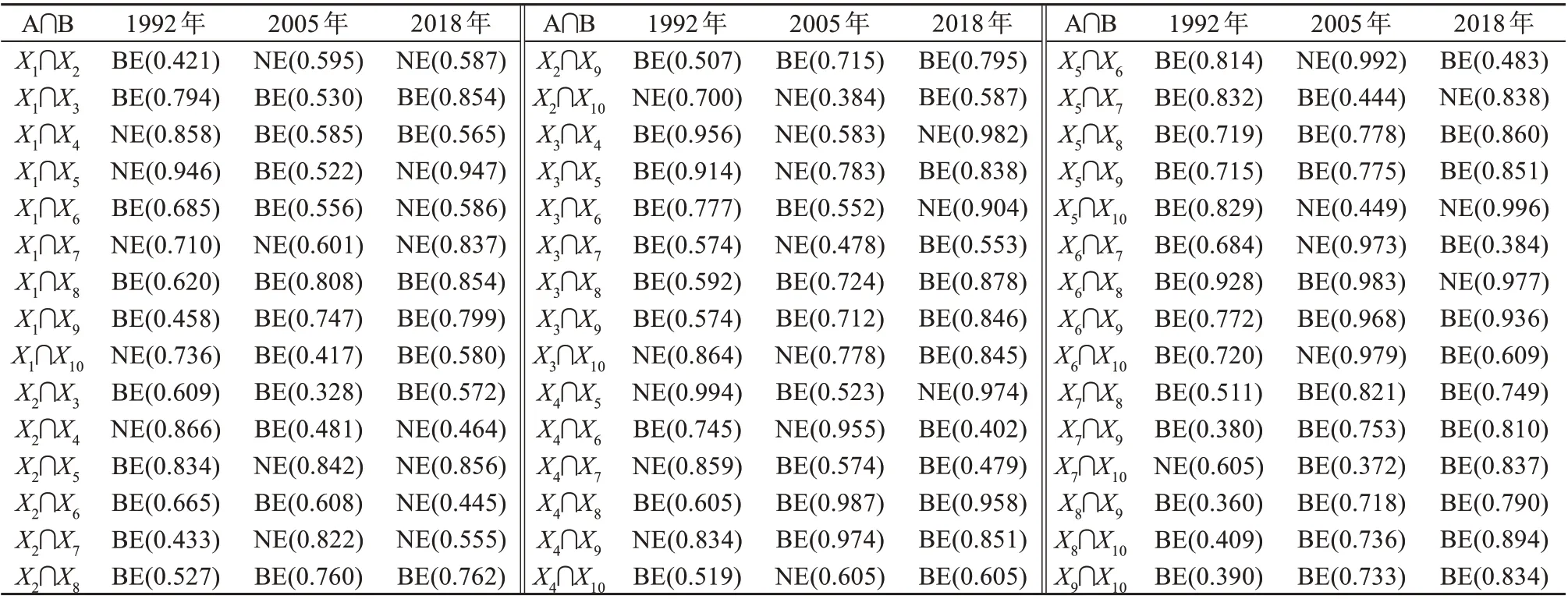

地理探測器不僅可以探測單因子的影響力,還可以探測雙因子之間的交互作用,10個因子進行交互探測之后得到45對影響結果(表4),可見拐賣犯罪的空間分異影響并不是單獨發生作用,而是呈現協同增強的作用效果,其中任意2個因子交互探測后解釋力表現為雙因子增強和非線性增強2種作用方式,且前者作用明顯強于后者。總體上,不同時段的交互因子之間的作用存在差異,1992年交互因子探測中,X3∩X4、X6∩X8、X3∩X5的雙因子增強作用最 強,q值 分 別 為0.956、0.928、0.914;X4∩X5、X1∩X5的非線性增強作用最強,q值分別為0.994、0.946。2005 年 交 互 因 子 探 測 中,X4∩X8、X6∩X8、X4∩X9的雙因子增強作用最強,q值分別為0.987、0.983、0.974;X5∩X6、X6∩X10、X6∩X7的非線性增強作用最強,q值分別為0.992、0.979、0.973。2018年交互因子探測中,X4∩X8、X6∩X9、X8∩X10的雙因子增強作用最強,q值分別為0.958、0.936、0.894;X5∩X10、X3∩X4、X6∩X8的非線性增強作用最強,q值分別為0.996、0.982、0.977。即,1992年所代表的快速增長期中,民族文化和生育制度對拐賣犯罪的協同增強影響最大;2005年所代表的高發期則主要受到生育制度和社會經濟的協同增強作用;2018年所代表的下降期同樣受生育制度和社會經濟的協同增強作用最強。

表4 1992、2005和2018年云南省拐賣未成年犯罪交互因子探測Table 4 Interactions between factors of minor trafficking crime in 1992,2005 and 2018 of Yunnan Province

4.3 主導因素分析

將地理探測器探測結果依照時段橫向分析,得到云南省拐賣犯罪的核心影響因子分別為民族文化因子、社會性別因子、人口遷移因子、社會經濟因子、交通便捷因子、生活水平因子(表5)。其中人口遷移因子、社會經濟因子、交通便捷因子分別為3個時段影響力度最大的因子。依照時段縱向分析,自然氣候因子、自然資源因子、城鄉經濟因子在3個時期的影響力度波動不大。民族文化因子在快速增長期和低發期的影響力度較大;生育制度因子在低發期的影響最小;社會性別因子在快速增長期影響最大,高發期的影響最小;人口遷移因子主要影響快速增長期和高發期,對低發期的影響較小;社會經濟因子和交通便捷因子主要影響高發期和低發期;生活水平因子則突出作用于低發期。

表5 1992、2005和2018年云南省拐賣未成年犯罪核心影響因子Table 5 The core factors affecting of minor trafficking crime in 1992,2005 and 2018 of Yunnan Province

從自然、人口、社會、經濟4 個要素維度看,自然因子對拐賣犯罪的影響力度最小,不同時段變化較小;人口因子受地域文化、生育制度、婚姻家庭制度的影響,在快速增長期成為拐賣未成年犯罪的主導影響要素;社會和經濟因子在戶籍改革制度深入發展和城市化進程不斷加快的基礎上,表現為人口的流動和遷移以及城鄉交通和道路的優化改善。在此過程中,有利的一端表現為促進城鄉經濟發展,縮小各地區發展差距,有助于少數民族地區向現代化社會邁進;不利的一端表現為基礎配套設施和管治制度滯后帶來的民族差異、城鄉差異以及階層差異,大量流動未成年人和留守未成年人成為拐賣犯罪活動侵害的對象,成為拐賣犯罪高發期的主導影響因素。拐賣犯罪低發期,省內各地區不同程度組織開展“打擊拐賣婦女未成年人犯罪”的專項行動,大力宣傳防拐知識,加強社會治安防控和社區警務建設,派出所改革等,在一定程度上抑制了拐賣的發生。此外,城市化進程進一步加快、交通條件的優化和居民生活水平的提高等成為拐賣未成年犯罪低發的原因。

5 結論與討論

5.1 結論

以中國主要的拐賣犯罪源區之一云南省作為研究區,綜合運用文本分析、數理統計、空間分析等方法,揭示被拐未成年群體的社會人口學特征,解析其多維時空分布特征,探索拐賣犯罪發生的影響因素,得到的主要結論為:

1)云南省被拐賣未成年人年齡多集中在1~6歲,其次為13~17歲,整體呈現低年齡段高發偏好、較強男童偏好、高年齡段女童偏好;從拐出側視角看,城鄉拐賣路徑是“鄉村—鄉村”占比最高(45%),其次為“鄉村—城市”“城市—城市”,“城市—鄉村”占比最低,女童在城鄉供需路徑中屬于雙高受害群體,男童在城鄉供需路徑中存在更強的城市需求偏好。

2)犯罪時間分布的年際變化可分為低發期(1958—1984 年)、快速增長期(1985—1993 年)、高發期(1994—2005 年)、下降期(2006—2019年)。整體上表現出較強的波動性,男童波動趨勢與總趨勢一致,女童波動平緩。

3)被拐未成年人群體在空間上呈現自東向西逐漸遞減的趨勢,從市域尺度上可分為6 個層級,其中熱點區域為曲靖、昆明以及昭通。縣域尺度上呈現自昆明市官渡區向四周遞減式擴散,東部擴散速率較快且犯罪總量較高。微觀地點上表現為居住場所附近案發量過半,開放式公共場所附近占比37%,封閉式公共場所附近發生率最低。

4)單因素對不同時期拐賣犯罪的空間分異作用存在差異,雙因子交互作用對空間分異的解釋力加強。總體上,自然因子對拐賣犯罪的影響力度最小,人口因子對快速增長期影響顯著,社會和經濟因子對高發期和低發期作用顯著。隨著城市化進程穩步加快、交通條件的優化,居民生活水平的提高、社會治安防控的加強、法律制度逐漸完善、居民反拐意識不斷增強,云南省拐賣犯罪案發量逐年遞減。

5.2 討論

云南省地處西南邊陲,同越南、老撾、緬甸三國相鄰,有著4 060 km的國境線,擁有13個國家一類口岸,7 個二類口岸,以及無數的便民臨時出入境通道,且在這漫長的邊境線上并沒有天然屏障,以經濟利益為紐帶形成的有組織跨國犯罪頻發。拐賣犯罪作為高發犯罪的一種,嚴重影響國家和社會的安定。從制度層面來說,與云南接壤、相鄰的東南亞諸國家,實行城鄉2 種戶籍制度,限制農村、山地的農民向城市遷移,意味著這些國家限制了農村人口和山地人口的就業渠道,這也為拐賣犯罪提供了條件(趙捷,2010)。此外,中國的計劃生育制度,以及早年間不夠健全和完善的反拐制度體系,更是為拐賣犯罪提供契機和市場。戶籍制度改革以及計劃生育政策的修正,并沒有遏制拐賣犯罪,而是迎來了一個小高峰。人口流動和遷移所帶來的社會安全問題、生存空間以及社會空間管制問題、教育資源及社會保障問題等,讓城市和鄉村都陷入拐賣危機,并成為繼性別比失調、男尊女卑、傳宗接代、法制觀念薄弱等拐賣成因之后的重要推力,因此人口流動中生活系統的“斷裂”與正式制度回應的“短缺”,導致拐賣現象頻繁發生。

因此,針對反對拐賣和遏制拐賣的空間防控對策,宏觀層面上社會制度的改革、法律體系的完善、社會資源的最優分配、社會空間的合理管制是必要條件。中觀層面上拐賣犯罪現象在各區域存在差異,教育水平差異,社會觀念、社會結構、社區文化差異,使得反拐打拐宣傳以及對于犯罪行為的認知不到位,進而不利于開展打擊拐賣犯罪的行動。反拐打拐需要公安與群眾合作,在嚴打的基礎上對于部分參與過“拐賣生意”的村民進行培訓、教導和宣傳。微觀層面,要善于對犯罪案發地點進行預判,掃除犯罪空間盲點,一方面讓犯罪分子無機可乘,另一方面有利于偵破案件、解救被拐賣的未成年群體。

在未來,對于典型案例的調查訪談研究將是工作的重點,受害人重新返鄉回家的地理及社會制約因素,與原生家庭、收養家庭以及自組建家庭之間的關系與矛盾等需要進一步探究和解析。以求為未成年受害群體提供更加健康良好的回歸環境,建立完備的社會輔助和人文關懷。