中國職務犯罪的時空分異、關聯網絡與防控對策

于 悅,李 鋼,徐婷婷,王皎貝,周俊俊,黃雨珊,夏 海

(a. 西北大學城市與環境學院;b. 陜西省地表系統與環境承載力重點實驗室,西安 710127)

職務犯罪是當前社會領域中不可回避的問題,也是一個世界性話題,其不僅損害經濟增長(Mauro,1998;劉勇政等,2011)、惡化收支分配(Del et al.,2001),而且降低地方政府的效率(陳剛等,2010)、制約城市化發展,對國家、社會、公民等產生嚴重危害。步入全球化、信息化時代以來,職務犯罪形式更加多樣,監管與防控力度也隨之加強。自中國共產黨第十八次全國代表大會召開以來,反腐問題越發得到重視,“天網行動”“廉潔建設”等反腐敗行動有序開展,中國反腐倡廉行動取得一定成果,因權力問題而導致的腐敗也不斷被揭露(高曉霞等,2014),如何高效打擊和預防職務犯罪成為社會各界關注的熱點和難點問題。

20 世紀以來,職務犯罪的相關研究逐漸豐富。在概念界定方面,犯罪的主體、罪名及范圍等是主要研究內容。國外職務犯罪多指白領犯罪或公務員犯罪(Green,2007);在中國,其概念廣義上指有職務的人利用職務進行犯罪,狹義上尤指國家工作人員利用職務進行犯罪(陳興良,1996)。犯罪形式主要有亂用職務之便、濫用職權、嚴重不負責任、不履行或不正確履行職務等,修訂后的刑法將國家公務人員犯罪劃分為貪污賄賂犯罪、瀆職罪、侵犯公民人身權利、民主權利的犯罪(熊秋紅,2017)。從不同研究尺度看,大尺度以國際對比為主,如Ghazi 等(2020)對比分析了中國與美國職務犯罪的特點與制裁手段,并認為國別文化背景和社會感知致使犯罪和懲罰措施存在差異;中尺度聚焦省域,如倪星等(2015)以G省為研究區,基于問卷調查數據解析政府行為與公眾的腐敗感知程度;小尺度研究則關注國有企業(Chen et al.,2018)、房地產行業(Zhang et al.,2019)、銀行(史永東等,2017)、監察部門(熊秋紅,2017)、對外貿易行業(闞大學等,2015)等不同行業部門或是職務犯罪參與人(萬明東,2019)、村干部(周健宇,2018)、公職人員(顧永忠,2019)、女性(Wellalage et al.,2020)等不同職位和性別犯罪者及其伙伴關系(Ferrali,2020)的犯罪問題,并提出針對性防控措施,如中國先后頒布《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》《行政機關公務員處分條例》,美國先后頒布《政府官員及雇員道德操行準則》《監察長法》以及《有組織的勒索、賄賂和貪污法》等法律法規。

已有研究多從社會學、經濟學、法學和犯罪學視角展開。早前多對職務犯罪的定罪量刑問題、犯罪行為本身及其產生的影響進行分析(Albanese,2008;潘春陽等,2011;何榮功,2016)。如王峻峰(2015)借助經濟發展理論解析職務犯罪與社會經濟發展之間的關系;Ferrali等(2020)使用委托代理人理論分析腐敗犯罪網絡的形成;Gottschalk(2018)基于便利三角理論從動機、機會、意愿角度對白領犯罪進行分析并提出防控建議。隨后,相關研究多為結合心理學、社會學理論分析職務犯罪發生的原因及其防控措施(高銘暄等,2011;付艷茹等,2015),但多是片段式或相對獨立的分析,缺乏對時間序列及空間格局上的整體考察。

犯罪行為發生在一定的時空條件下,必然受到不同尺度時間和空間的影響,職務犯罪也不例外,可從犯罪地理學視角進行分析。中國犯罪地理學雖起步較晚但發展態勢良好(周俊俊等,2021),學者們多借助日常活動理論、社會解組理論、理性選擇理論、城市犯罪空間盲區理論等,選擇財產類犯罪(毛媛媛等,2014)、毒品犯罪(劉熠孟等,2020)、拐賣兒童犯罪(李鋼等,2017)等具有典型時空環境特征的犯罪問題,開展以時空分析為基礎的犯罪空間格局(劉大千等,2015)、時間演化(徐沖等,2013)、犯罪者行為(龍冬平等,2017)等為主題的研究,并提出針對性的防控對策。然而對犯罪地理學視角下的職務犯罪研究關注度不足,當前涉及時空分析的職務犯罪研究內容多為在其他學科視角下借助地理學和統計學分析方法,分析犯罪發生原因與時間演化(Benson, 2015; Fungacova et al.,2019;Chan et al.,2019)、腐敗的社會感知程度(Olmos,2020)、腐敗嚴重性的區域差異及其影響因素(Zhang et al.,2017)。如聶輝華等(2014)基于中國352個廳級以上官員的腐敗案例,發現“兩會”等政治敏感時期反腐敗力度顯著減弱;Aidt 等(2020)解析了腐敗官員的基本特征,指出官員職位的高低、受教育程度與受賄的發生呈正相關。

上述研究揭示了職務犯罪的基本特征與外在影響,為職務犯罪研究的開展奠定基礎,但仍存在以下不足:首先,研究視角雖涉及多學科但以政治經濟學為主,研究主題較為零散,討論深度受限;其次,研究對象以職務犯罪中影響較為惡劣的貪腐犯罪為主,缺乏對綜合分支犯罪類型的職務犯罪研究;再者,多針對犯罪案件或犯罪行為開展論述,缺少結合個體特征的犯罪者及其網絡關系的深度分析;最后,職務犯罪的發生涉及地理環境、社會經濟、利益相關者與受害者等諸多要素之間的時空交互,而結合計量與時間序列分析的研究則僅停留在時間與案件數量的獨立分析,亟需結合時-空-人-案開展系統性分析。為此,本文以1985—2020年中國321名副部級及以上“落馬”①本文將官員因職務犯罪遭受處罰統稱為“落馬”。公職人員為研究對象,通過人工采集和判讀挖掘案例信息,綜合運用數理統計與空間分析方法,分析犯罪者的社會人口學特征、犯罪的時空分異與關聯網絡,進而探討職務犯罪的綜合機制。以期為深入研究職務犯罪的發生和打擊職務犯罪提供參考。

1 數據來源與研究方法

1.1 資料收集、數據分類與處理

由于副部級及以上職務犯罪者職務級別高、受關注度高、個人信息與犯罪報道易獲取,故選定為本文的研究對象。數據來源包括中央紀檢委國家監察委網站②https://www.ccdi.gov.cn/、新華網③http://www.news.cn/、人民網④http://www.people.com.cn/等,基于獲取的官員信息與案件詳情,構建職務犯罪者基礎數據庫。截至2020-12-31,共獲取1985—2020年副部級及以上職務犯罪者有效信息321條,詳細條目包括:1)個人基本信息與職務狀況,包括性別、出生年份、籍貫、所在單位、職務、工作單位屬性、級別。具備完整信息人員數據311 條,用于分析職務犯罪者基本特征。2)審判情況,包括罪名、涉案金額、案發時間(案發時間指立案調查時間)、案發年齡、案發職務。具備案件信息數據317條,用于分析職務犯罪者犯罪類型、落馬的時間演化。3)違紀違法特點,主要包括從政時長、犯罪類型、分管行業、連帶關系等。其中,從政時長為案發時間與從政首年的差值,犯罪類型包括貪污、受賄、濫用職權以及主動、被動犯罪等,分管行業指官員除本身行政官職外,權力覆蓋面主要涉及的行業類型,如銀行、冶金、能源、化工等;連帶關系指其與親屬、好友協同犯罪,其中具備從政信息數據213條、行業信息數據286 條,并選取涉及5 種連帶關系的21 位公職人員進行犯罪關聯網絡分析。4)區域間活動軌跡,即公職人員任職過程中經歷的關鍵時間點和地點。具備任職地與落馬地信息數據309 條,用于分析犯罪的空間分異與遷移路徑。需要說明的是,對仍在接受調查的部分官員僅做已獲信息的分析。

1.2 研究方法

1)數理統計分析:用于解析職務犯罪者的社會人口學特征和犯罪基本特征。

2)時間序列分析:一種動態數據處理的統計方法(李志飛等,2013),用于考察公職人員違紀違法的時間特征。

3)空間分析:包括空間自相關分析、冷熱點分析、核密度分析等。其中,空間自相關分析為對同一變量在不同空間位置上相關性測度,旨在發現空間關聯模式(Moran,1950);冷熱點分析是對數據集中的每一個要素進行Getis-OrdGi*統計,通過查看鄰近要素環境中的每一個要素,查找高值或低值要素在空間上發生聚類的位置,并通過鄰近分析找出犯罪熱點分布(王釗等,2015);核密度分析為測度位置周圍單位面積內要素數量及密集程度,用以反映區域內犯罪案件的空間集聚情況(許浩等,2019)。

4)時間地理分析:針對典型個案,將涉案人員的任職軌跡按時空變化序列可視化,通過分析軌跡交集等相關因素,解析其犯罪過程與特點(柴彥威等,2013)。

2 職務犯罪者的社會人口學特征

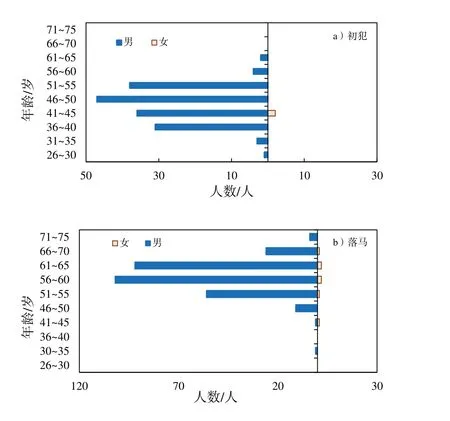

2.1 性別年齡特征

公職人員初次違法違紀(初犯)時(圖1-a)最小28 歲、最大62 歲,以26 歲為起始年齡,每5歲劃分為1 個年齡段,可發現36~55 歲為初犯主要年齡段,以46~50歲為最;公職人員落馬時(圖1-b)最小31 歲,最大76 歲,51~65 歲為落馬時主要年齡段,以56~60歲為最。以落馬年份與初犯年份之差記為犯罪時長,最短2 a,最長24 a,多數公職人員犯罪時長為8 a。在性別和任職類型上,男性304 人,女性7 人,男性遠多于女性,地方官員多于中央官員。總體上,初犯者多為中青年男性公職人員,且處于權利中游,推測此類群體對高級別職位追求迫切,易產生違紀違法念頭。落馬時多為中老年,且多數臨近退休,推測由于早前長期違紀違法且未被揭露,易產生退休前利用權力交換利益的犯罪行為。

圖1 中國職務犯罪者的性別、年齡分布Fig.1 Gender and age distribution of offenders in China

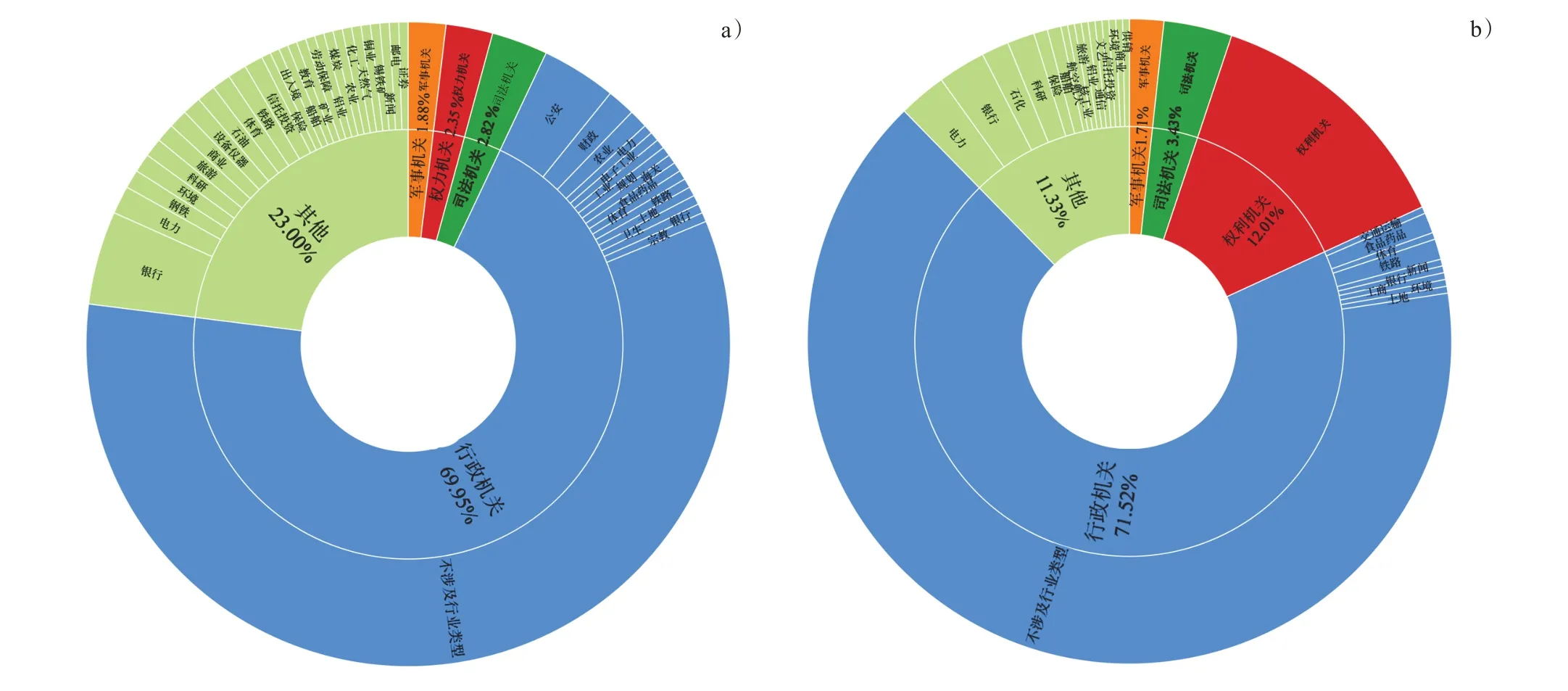

2.2 首次犯罪與落馬崗位特征

統計職務犯罪者首次犯罪和落馬時所屬崗位類別(圖2),按類別屬性劃分為5大類:權力機關崗位(包括地方各級人民代表大會及其常務委員會和各專門委員會及其辦事機構等)、行政機關崗位(包括地方各級人民政府及其所轄的各工作部門及其派出機構等)、司法機關崗位、軍事機關崗位及其他崗位。若官員兼任權力及行政機關職務時,則將其歸為權力機關崗位。

圖2 中國職務犯罪者首次犯罪(a)與落馬(b)崗位類型Fig.2 Offenders'positions when they committed the first crime(a)and when they were disciplined(b)in China

1)首次犯罪崗位特征(圖2-a):5種崗位類型中,行政機關崗位人數最多(占比69.95%),除不涉及行業的政府部門外,其下轄涉及15 種不同行業,主要為公安機關和財政部門,落馬人數分別占行政機關總人數的5.37%和2.01%;其他崗位類型次之,占比為23.00%,共涉及28 種不同類型的行業,多數具有商業性質,其中銀行和電力行業人數較多,占比分別為20.41%、6.12%;軍事機關、司法機關、權力機關的部分執法監督部門也有較小比例,如法院。

2)落馬崗位特征(圖2-b):5 種崗位類型中,行政機關崗位仍為數量最多的類型,占總人數的71.52%,且除不涉及行業的政府部門外,涉及9類行業,以鐵路和食品藥品為主要類型;權力機關崗位次之,占比12.01%;其他行業占比11.33%,數量相對較少但涉及類型較多,仍以銀行和電力為主;軍事機關和司法機關崗位也有較小比例。

行政機關崗位人數占比始終居首位,為職務犯罪案件的主要崗位。首次犯罪崗位中,公安、鐵路、電力部門和其他涉及商業、能源、基礎建設的行業易滋生職務犯罪,監察部門應在早期嚴格監察遏制。后期落馬崗位中行政機關和權力機關崗位數量均有所增加;在行業分布上,公安數量下降,鐵路和食品藥品數量增加;此外,其他行業中商業、能源、基礎建設行業仍為主要類型,應是監察部門的重點關注對象。

3 職務犯罪的時間變化特征

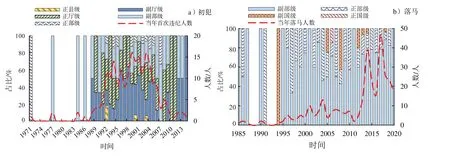

3.1 初犯的時間與級別

公職人員初犯時間集中分布在1988—2008 年(圖3-a),整體呈現“高位波動,集中三峰”的特點。1992年開始增長迅速,并在此后出現3個小高峰,分別為1994年14人、2000年17人、2003年15人,此后逐步下降。1988 年前和2008 年后數量均在3 人/a 內波動,無明顯增長趨勢。官員初犯級別最低為縣處級正職(1.88%),最高為省部級正職(6.57%),多數為廳局級(66.67%),且副職(33.80%)略多于正職(32.86%)。經濟發展理論表明,經濟發展和國家建設與職務犯罪的發生有關(王峻峰,2015)。因此結合國家政治經濟變化與反腐敗措施開展的時間節點進行關聯分析。1992年中國提出以建立社會主義經濟體制為目標的經濟體制改革,經濟發展進入快速增長期,能源、工業、商業等各項產業發展迅猛;2000年以來,中國經濟體制改革逐漸完善,并于2001 年加入WTO,對外開放與經濟發展提升至新高度,國家對于科技創新、自主創業、人才培養提供較大支持,經濟發展持續提升。國家經濟發展和部分行業快速發展,加之該時期制度和監管體系不完善,易產生腐敗因子。后期,國家高度關注職務犯罪,各項重大會議文件將反腐敗作為重要議題,反腐敗措施有序開展,首次犯罪的官員數量逐步下降。

圖3 中國職務犯罪者開始違法違紀與落馬的時間變化Fig.3 Changes in the timing of offenders'corruption and punished in China

3.2 落馬時間與級別

落馬人數隨時間變化整體上呈波動上升趨勢(圖3-b),1995 年后上升趨勢明顯,2011 年后呈陡崖式上升,分別于2001和2004年出現落馬小高峰、2014 和2017 年出現落馬大高峰,整體呈現“四峰兩組,先小后大”態勢。公職人員落馬時級別多為省部級(96.53%),其中副省級最多(75.08%),副國級(3.15%)與正國級(0.32%)較少,這與中國公務員數量隨級別上升數量遞減的現實相符。已有研究表明,落馬人數與政治經濟周期和反腐敗力度有關(聶輝華等,2014)。20世紀,中國在經歷社會主義革命與建設后,初步建立了社會主義市場經濟體制,新舊體制轉換與各項發展處于探索階段,制度與機制尚不完善,反腐倡廉建設處于探索階段。1998年,第九屆全國人大一次會議確立朱镕基當選國務院總理,在其任職期間將反腐倡廉成為重點工作,開展了嚴厲的反腐行動,此間落馬人數有所上升。21世紀以來,中國不斷加強反腐和廉政建設,完善各項法律規定與監察體制。如2003年中共中央紀律檢查委員會二次會議提出將反腐敗斗爭作為長期工作重點;2004年國家將“教育、制度、監督并重”作為反腐重點,加大了對職務犯罪的防控和治理;2012年中國共產黨第十八次人民代表大會召開,一系列反貪腐行動隨之展開,反腐力度較大;2013 年后,國家更是對職務犯罪嚴抓、狠打,“紅色通緝令”“天網行動”等反腐行動以及《北京反腐敗宣言》“八項規定”“六項禁令”“四風”等行動措施逐漸落實;2016年9月,第十二屆全國人大常委會臨時召開第二十三次會議,“遼寧賄選案”的發生在一定程度上加大了中共中央紀律檢查委員會和各級紀檢監察機關的執紀審查工作力度,將反貪腐行動推入新高潮。截至目前,反腐倡廉始終是國家關注的重點問題,各項反腐措施有序推進。整體上,重大反腐倡廉行動的開展使該階段內落馬官員數量增加,但在時間上存在一定的滯后性,這與政策行動開展的效度和查處通報的時間有關。

4 職務犯罪的空間分異特征

4.1 職務犯罪者籍貫分布特征

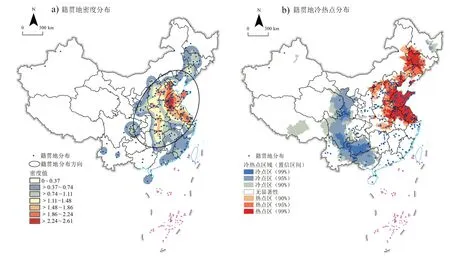

對公職人員的籍貫地(區縣級)進行空間自相關分析,得到Moran'sI值為0.029,P值為0,即公職人員的籍貫地在空間上存在顯著集聚。核密度分析和標準差橢圓分析結果(圖4-a)表明,籍貫地整體以安徽、河南為中心,呈現東北—西南走向,多位于胡煥庸線東南側,主要集聚于華東、華北和華中的部分地區,其次為西南地區,西北地區最少;在省域層面上,山東、北京、河北、天津、江蘇、安徽集聚程度高,并逐漸向西遞減,至甘肅、四川、貴州、廣西西南部出現較低值集聚區。熱點區(99%)(圖4-b)為山東、江蘇、上海、天津、北京以及河南、吉林、黑龍江的部分地區,河北、湖北、山西、遼寧等地存在熱點區(95%),而在西藏、青海、甘肅、四川北部分布點極少,并在甘肅省中南部、西南地區中部出現冷點區。

圖4 中國職務犯罪者籍貫地空間分布Fig.4 Spatial distribution of offenders'hometown in China

4.2 職務犯罪者任職地分布特征

將公職人員落馬時工作的地區記為其任職地,發現副省部級以上公職人員的任職地多集中在各省省會城市。任職地整體呈東北—西南走向(圖5-a),集中分布在中國華北地區,華東和華中地區亦存在一定分布,西北地區數量較少,其他地區分布較為均勻;在省域層面上,北京、天津、河北為高密度區,山西、河南、四川、重慶、安徽、上海、浙江、廣東為密度次高區。京津冀、山西范圍內出現熱點區(99%)(圖5-b),山東、內蒙古亦存在部分熱點區(99%),反映職務犯罪者任職省域集中在華北地區。可見,職務犯罪者主要分布在胡煥庸線東南側人口稠密、經濟和科技相對發達、礦產和水利資源豐富的地區。

圖5 中國職務犯罪者任職地空間分布Fig.5 Spatial distribution of offenders'workplaces in China

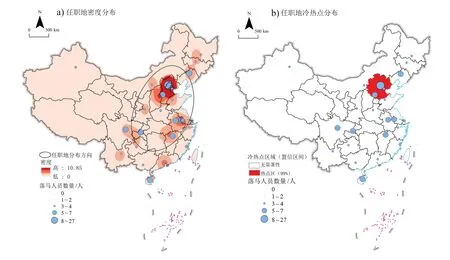

4.3 職務犯罪者流動軌跡特征

對公職人員籍貫地和任職地進行空間連接,發現主要省際間流動軌跡(圖6-a)為山東—北京(15人)、江蘇—北京(8人)、河南—北京(7人)、山西—北京(7人),其余省際間流動軌跡人數均<5。各省公職人員主要流入地為北京,主要是由于北京為中國首都,經濟水平和各類設施較為完善,且除地方崗位外還有大量中央崗位和企業,較多公職人員在此任職。309 人中113 名公職人員(36.57%)在籍貫地任職并落馬,主要是由于籍貫地“人熟”“地熟”的天然條件利于犯罪者開展犯罪行為。借助熱點分析探究籍貫地與任職地重合人員的空間分布(圖6-b),發現當地籍貫官員的職務犯罪多分布于華北、華東以及華中的部分省域,分布區域較廣且連片出現;在省域層面上,遼寧為熱點區(99%),內蒙古、北京、天津、河北、陜西、山西、山東、河南、江蘇、安徽為熱點區(95%),西北地區無熱點區域。結合審判文本發現,多數公職人員存在跨省市的勾結犯罪,尤其多見于山西、黑龍江、遼寧、江浙一帶。此外,職務犯罪具有極強的地區集聚性,全國多地呈現犯罪連片出現特征;追蹤部分官員工作軌跡發現,其軌跡覆蓋地區的政治生態遭到破壞,落馬人數眾多,成為職務犯罪的高發地區。

圖6 中國職務犯罪者流動軌跡(a.籍貫地—任職地流動軌跡;b.在籍貫地任職人員冷熱點分布)Fig.6 The spatial routes of offenders in China(a.the spatial routes from offenders'hometown to their work places;b.spatial distribution of offenders who worked in their hometown)

4.4 典型職務犯罪者工作軌跡與關聯網絡

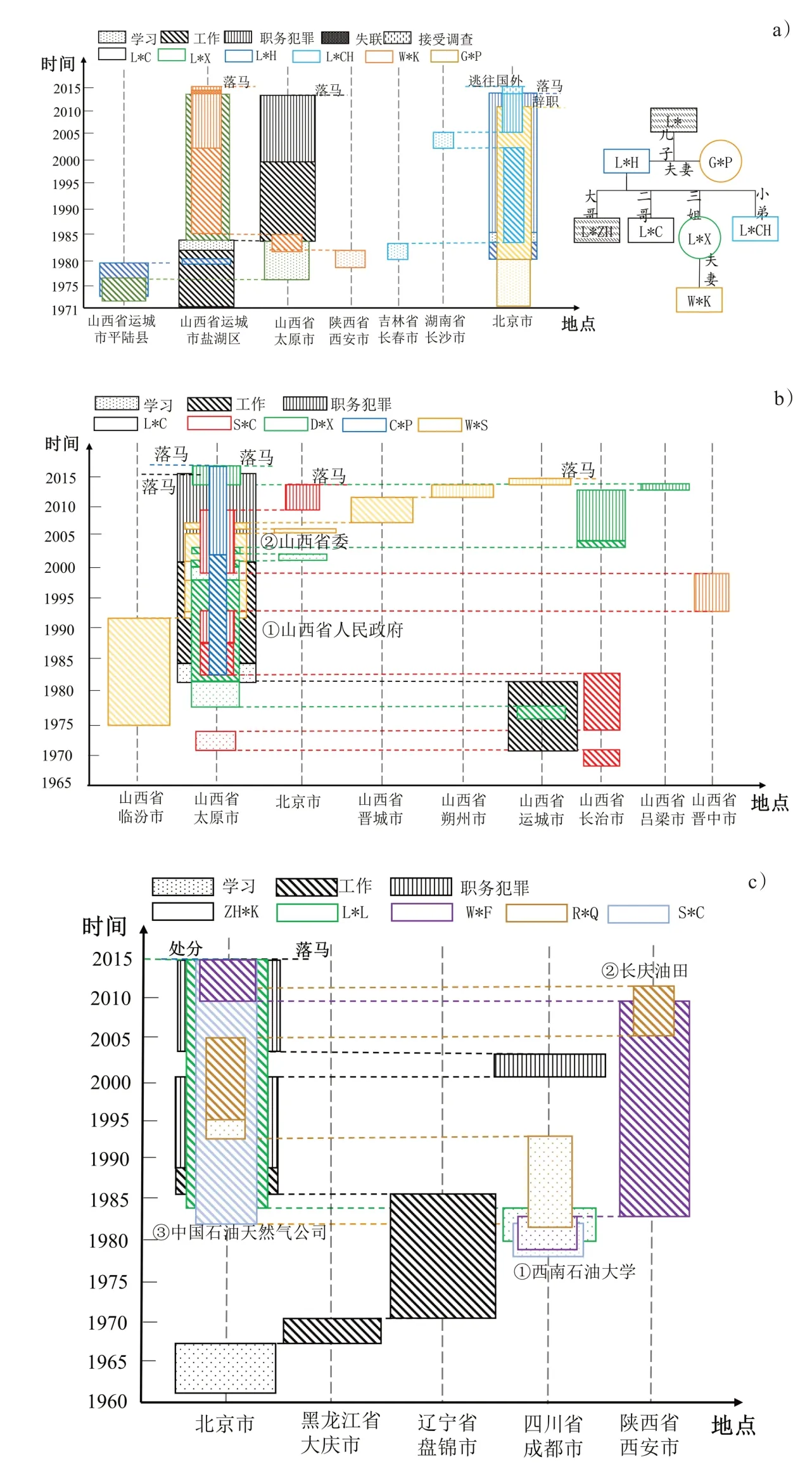

職務犯罪常表現為貪污、受賄、違規審批等資本流動與獲取形式,同時伴隨多人協作。因此,本文嘗試借助社會資本與關系網絡理論對公職人員的聯動犯罪進行分析。公職人員在犯罪過程中借助社會關系與“資本”豐富的特殊對象建立紐帶關系,提升特殊主義程度,從而增加社會“資本”(陳云松等,2014)。這種紐帶關系包括親朋、同鄉等關系在內的個體與個體之間以親友為基礎的社會網絡,以及個體加入團體后獲得新身份的社會網絡。網絡中的每個人都有一個以自己為中心的網絡關系,同時又從屬于中心個體優于自己的社會網絡。當網絡成員通過彼此間的社會關系達到獲取“資本”的互惠目的時,彼此間的關系得以維持和強化,由此也形成重復該種行為的基礎(邊燕杰等,2013)。職務犯罪也因為這種關系的緊密而愈演愈烈,公職人員在犯罪中通過其社會關系形成具有代表性的關聯網絡和犯罪軌跡。

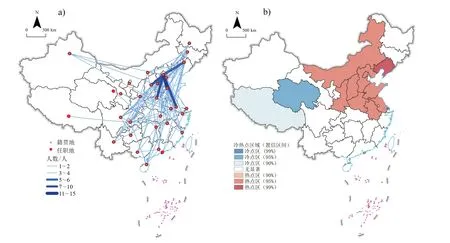

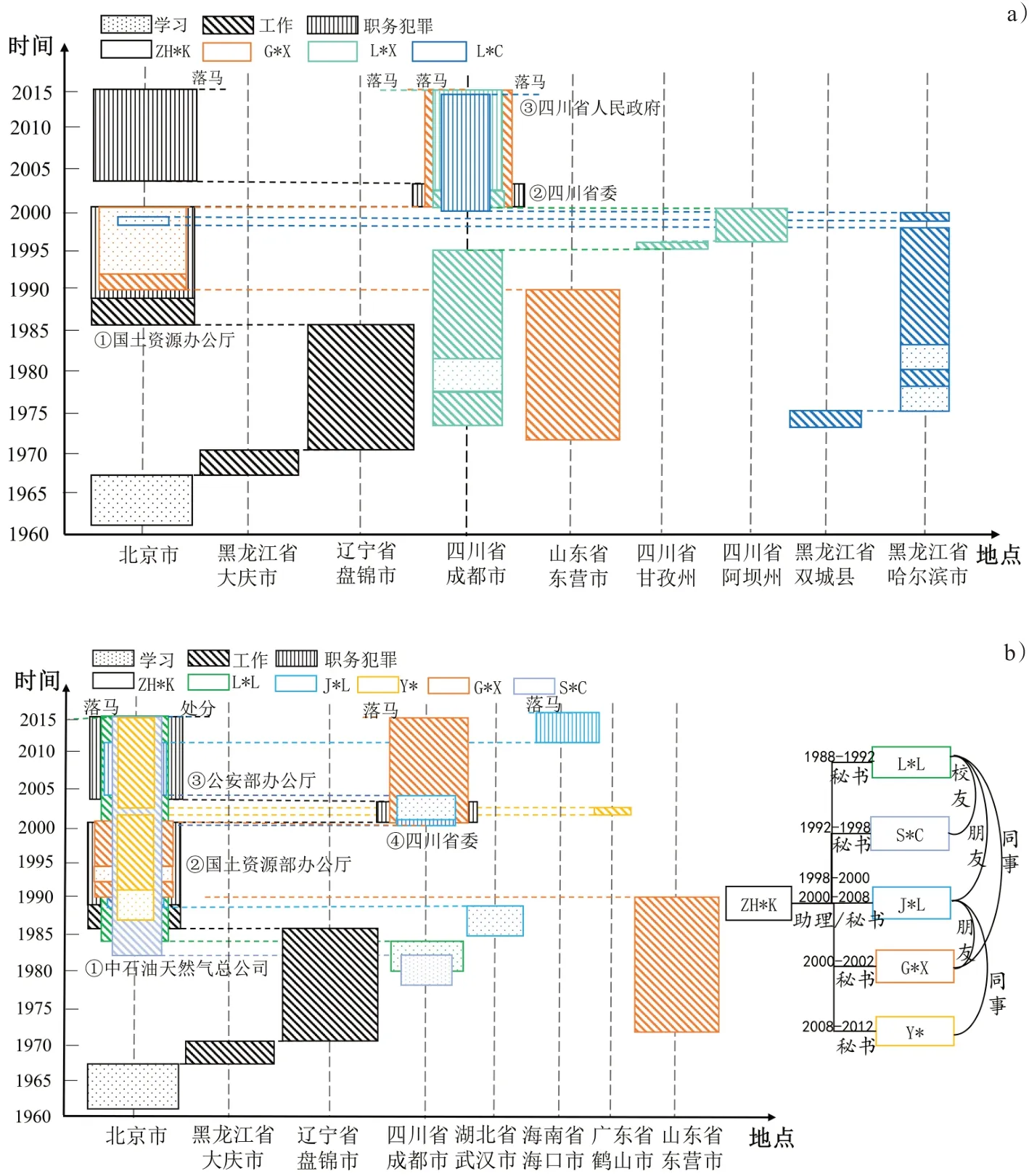

生命歷程理論注重個體生命事件的轉折與順序,將個體在不同生命歷程中扮演的社會角色與個人生命意義和社會意義相聯系(柴彥威等,2013)。職務犯罪者生命歷程中包含學習、工作、職務犯罪、落馬等不同階段,其行為選擇對生命歷程產生直接影響。本文選擇具有典型代表性的官員ZH*K⑤注:為保護官員隱私,對其姓名進行脫敏處理,用拼音首聲母表示其姓名、“*”表示其姓名第2個漢字和官員L*H及網絡成員,以新聞報道和紀檢委通報文件中的信息為基礎,將生命歷程理論與時間地理學方法結合,分別從親人、同鄉、同學、同事4類典型網絡關系剖析涉案人員的生命歷程與犯罪網絡。

1)親緣關系。官員L*H 主要親緣關系網絡成員大多從政或經商,工作軌跡大多重合。地點上,除G*P、L*CH,其余4 人工作地均在其家鄉山西省,L*H后期調任至北京。時間上,L*C于2014年6 月被調查,其家人也先后接受調查或被免職。其中,L*CH被管控并于2015年潛逃至國外,L*H于2014年12月被調查,W*K連續50余天未露面并于2015年被免去職務(圖7-a)。親緣關系在公職人員的聯合犯罪中較為隱蔽,低職務級別親友在高職務級別親友的協助下不斷晉升,而當網絡中的某位成員落馬后,其他成員則會受到一定程度的牽連,可見親緣關系為其聯合犯罪提供了天然條件。

2)鄉緣關系。官員L*C 因涉嫌違紀違法被調查半年內,大量山西籍公職人員因涉嫌違紀違法被處分,其中主要成員任職軌跡集中于山西省和北京市,在山西省人民政府與山西省省委產生交集,均在2015年前后落馬(圖7-b)。鄉緣關系聯合犯罪表現在公職人員集中任職于其籍貫省會城市,違紀違法時段與落馬時間相近,易借助籍貫地“人熟”“地熟”的天然條件進行犯罪。由此可見,鄉緣關系在一定程度上也助長犯罪。

3)學緣關系。官員L*L、W*F、R*Q 三人曾為大學校友,1982—1983年學業軌跡重合,R*Q與W*F于2005—2011年工作軌跡重合,L*L與ZH*K工作軌跡于1988—1992 年重合,4 人工作軌跡于2011—2013年重合,任職于同一石油天然氣開發管理單位,且均于2013年被停職調查(圖7-c)。就讀學校和所學專業對公職人員的工作地點和崗位類型具有一定決定作用,而學緣關系對公職人員項目審批、職位晉升、選舉任免具有助推作用,為其聯動犯罪提供推力。

圖7 親屬聯合(a)、同鄉聯合(b)、同學聯合(c)犯案時空軌跡與關聯網絡Fig.7 Relatives unite(a),relatives unite(b)and alumni joint(c)criminal trajectories and linked networks

4)業緣關系(同事聯合)。G*X于1989—2000年與ZH*K 任職軌跡重合,2000 年2 人同期赴四川省委任職,并與L*X、L*CH 任職軌跡重疊,而后ZH*K 任職軌跡遷移至北京,4 人均在2013 年被停職調查(圖8-a)。以同事為網絡聯合犯罪多表現為該崗位部門風氣的惡化,當網絡中的一員落馬時易牽連部門其他人員,相比其他關系,同事關系隱蔽性較弱,聯動犯罪明顯。

業緣關系(下屬聯合)。ZH*K工作過程中有多名秘書,分別在不同崗位與其產生時空交集,其中5位秘書于1988—2012年分別于中石油天然氣總公司、國土資源部辦公廳、四川省委以及公安部任職,5 人之間互為校友、同事、朋友關系,并在ZH*K 落馬后相繼落馬或被處分(圖8-b)。秘書與助理常協助高級別公職人員處理各項事務,易成為其犯罪的“得力助手”;同時下屬與下屬間也存在聯系,這些社會關系都成為利益鏈產生和流動的橋梁,為其私下資本流動、資源積聚、互通有無進行犯罪奠定社會基礎。

圖8 同事聯合(a)、下屬聯合(b)犯罪時空軌跡與關聯網絡Fig.8 Colleagues joint(a)and Subordinate joint(b)criminal trajectories and linked networks

5 職務犯罪綜合機制與防控策略

5.1 職務犯罪的綜合機制

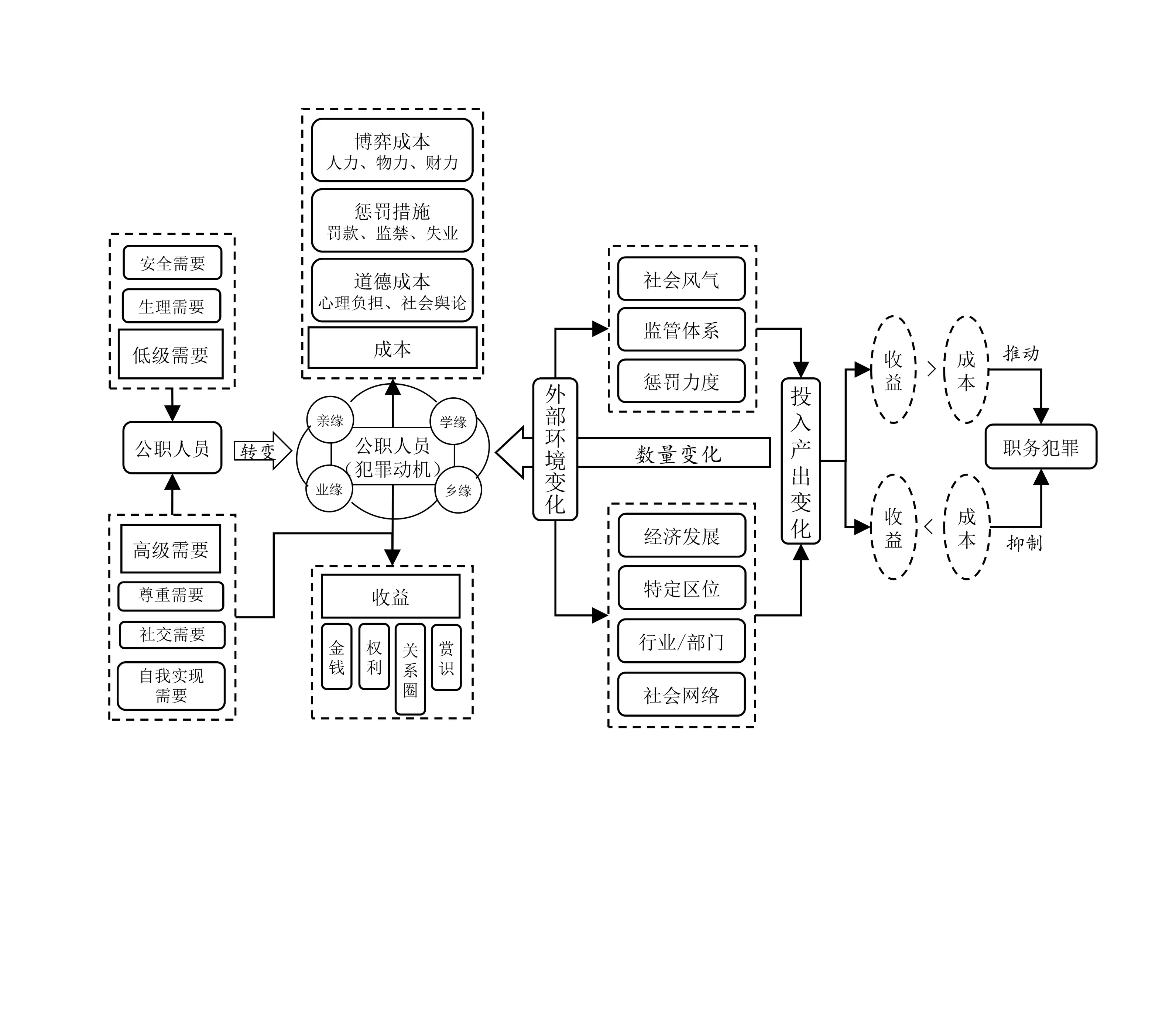

基于上述分析結果,借助馬斯洛需要層次理論與公共選擇理論,解析職務犯罪的綜合機制(圖9)。馬斯洛的需要層次理論強調人需要的不同層級,當低級需要被滿足后會產生高級需求,并成為主體行為產生的動力(Maslow,1943)。公共選擇理論強調以個人主義的“經濟人”視角看待決策行為(陳振明,2003)。多數公職人員工作之初清廉執政,工資尚可,包含安全、衣食等在內的工作生活中的低級需求已基本滿足。隨著任職時間推移,其權利覆蓋面逐漸擴大,關系網絡成員越漸豐富,逐漸追逐高級需要;此時部分公職人員易放松自我管理,其人性中利己、攀比、追求權錢的一面逐漸顯露,加之自身思想墮落,產生用非法途徑實現自我過度需求的犯罪動機,并轉變為追求自身利益最大化的“經濟人”,其在政治領域的活動成為進行利益交換的交易行為。在此過程,公職人員需考慮滿足需求所付出的成本(道德成本、懲罰措施、博弈成本)與收益(金錢、權利、關系網絡、賞識)間關系(見圖9),進而決定是否進行犯罪。而外部環境(犯罪監察環境和經濟發展環境)會導致犯罪成本與收益發生變化,當時段內社會風氣差、監察體系不完善、懲治力度較弱、官員具備達成犯罪的社會網絡關系,公職人員犯罪需付出的道德成本、博弈成本、被捕后遭受的懲罰則相對較低。若該階段經濟發展迅速、官員處在資源豐富地區或任職于發展較好的行業,其犯罪后獲得的收益則相對較高,當犯罪收益大于成本,具有犯罪動機的公職人員數量上升,職務犯罪案件數量上升;反之,案件數量下降。此外,當具有犯罪動機的人員憑借關系網絡進行關聯犯罪時,在一定程度上會惡化地區與行業風氣,加劇犯罪。

圖9 中國職務犯罪的綜合機制Fig.9 Formation mechanism of duty crime in China

5.2 職務犯罪防控治理

在上述分析的基礎上,參考已有研究(高銘暄 等,2011;高曉霞 等,2014;何榮功,2016;顧永忠,2019),從以下4個方面提出職務犯罪防控策略。

1)參與群體與重點防控群體:基于對落馬官員基本特征的分析,識別高危易犯人員與重點崗位/行業,以能源、石油化工、公安、食品藥品、紀檢為重點崗位,以中青年男性公職人員為重點群體,開展政治理論學習與思想道德教育,并結合重大職務犯罪案例進行警示教育,從而在該群體從政初期建立防腐反腐的思想壁壘。同時,以重點崗位臨近退休的高級別公職人員為重點對象加強生活作風與資產流動監察,及時發現其違紀違法行為。再者,以已查處公職人員的親屬、上下級、同部門同學為重點社會關系,對其關系網絡中的人員進行排查,查處聯動犯罪人員。此外,應充分公開透明各項政務工作,使公眾知情權充分體現,建立完善的舉報與舉報人保護制度,鼓勵群眾參與到職務犯罪的防控中;媒體輿論部門也應重視職務犯罪案例的解讀報道與科普宣傳,營造全民反腐防腐的社會環境。

2)重點監察時期:基于職務犯罪時間變化特征推測重點監察時期,在平時防控的基礎上以經濟快速發展期、產業結構調整期、社會轉型期、重大選舉任免期等社會重大事件的時間點為重點,監察部門應提高警惕,以涉及該類變化的部門為重點部門,前中期開展防腐反腐宣傳教育,中后期及時開展監督檢查,起到前期防范、中后期監察的作用,有效防控隨社會經濟變化而出現的職務犯罪。

3)重點監察地域:基于對職務犯罪空間分異特征的分析提取高發地域特征,在此基礎上需加強對經濟發展較好、人口稠密地區公務員選拔考試的監督檢查與選舉任免的公開透明度;對自然和社會資源豐富的地區,特別是礦產、水利、建材等資源豐富的地區,加強對職務犯罪防控宣傳與監察力度;同時加強對留在籍貫地任職與調配至政治經濟中心地區工作的公職人員的關注,起到早期預防犯罪發生、及時制止犯罪的作用。

4)綜合防控機制:首先應建立重點防控目標——重點區域、重點崗位、高發時段以及高危人群,作為防控職務犯罪的突破口;在犯罪者抓捕歸案后對其犯罪動機、犯罪手段及犯罪網絡的構建進行深入分析,結合深入訪談,掌握犯罪發生的情景,提高防控對策可行性;結合環境行為學、日常活動理論、破窗理論、經濟發展理論與尋租理論等理論構架,確定防控職務犯罪的對策,并引入公眾參與,選出最優方案。此外,因地制宜地調整犯罪防控策略,及時評估防控措施實施后的效果,反思經驗與不足,進行措施調整,不斷優化防控措施。

6 結論與討論

基于321名副部級及以上職務犯罪者的基礎信息,綜合運用數理統計與空間分析方法,對中國職務犯罪進行多維度分析,得到以下主要結論:

1)男性犯罪者占比97.75%,遠高于女性,落馬時集中于51~65歲,以中年為主;犯罪類型以貪污、受賄、濫用職權為主,多數人員涉及多種犯罪類型,犯罪行為與職權掛鉤;行政機關崗位犯罪現象嚴重,公安部門、鐵路部門、食品藥品、石油化工、銀行等能源行業和壟斷性質的央企崗位犯罪現象突出。

2)公職人員初犯集中在1988—2008 年,且于1994、2000、2003年出現3次高峰,與國家社會經濟發展、產業結構與政策的調整以及防控策略的不完善有關。落馬時間集中在1995 年后,且于2001和2004年出現2次小高峰,2014和2017年出現2次大高峰,其數量變化與各項反腐敗活動的開展力度相關。

3)公職人員籍貫地集中在華東、華北、華中部分地區,在山東、江蘇、上海、天津、北京和河南、吉林、黑龍江的部分地區和湖北、山西、遼寧等地出現熱點;任職地集中在華北和華東、華中的部分地區,在北京、天津、河北出現熱點,在京津冀、河南、山西、四川、重慶、廣東存在集聚;任職流動軌跡多為遷至北京或留在籍貫地,其中當地籍貫官員的職務犯罪較多分布在華東、華北地區,省域上以遼寧為最。職務犯罪者開展犯罪行為時,易聯合其親緣、鄉緣、業緣、學緣等網絡關系中可提供協助的成員聯合犯罪。犯罪行為與相關涉案人員隨其工作軌跡向外延伸,形成以犯罪者為中心的犯罪關系網絡和具有其個人生命軌跡特點的貪腐軌跡。

4)職務犯罪的發生與公職人員自身思想、社會網絡關系、社會經濟發展、公職人員任職地與崗位及其變化等其自身和外部環境密切相關,犯罪的成本與收益變化受人(人員及其社會網絡)-時(時段)-空(地域與崗位)綜合影響,可從“重點防控對象-重點防控時段-重點防控地域”等方面開展職務犯罪防控治理。

本文基于犯罪人員基本信息使用社會人口學分析方法對犯案人員進行畫像,結合時間序列分析推測重點防控時段,通過空間分析提取重點防控地域特征;并結合社會網絡分析與時間地理學制圖方法對職務犯罪典型網絡進行分析,基于社會關系與社會資本理論解析職務犯罪的綜合機制,所得結論與已有研究大致相符。本文在一定程度上彌補了此前單一學科視角下研究內容片面分散的缺陷,在時空層面識別犯罪的時間變化與空間格局特征,并提出具有針對性的防控措施,這是在犯罪地理學視角下融入其他學科理論方法的一次積極嘗試。

當然,本文也存在一些局限:1)受多方因素影響,數據收集過程中少數人員信息不夠全面且難以查證,對數據的處理和分析形成阻礙,未來需注重對多源數據的挖掘收集與校核分析;2)研究對象為副部級及以上級別人員,較少關注低級別人員,且研究對象時空跨度大、影響范圍廣、更新速度快,未來應注重更新和完善數據庫資料,對中國職務犯罪進行深入的追蹤剖析;3)職務犯罪類型多樣,涉及多學科,本文對職務犯罪的分析只是管中窺豹,未來需注重多學科交叉融合分析;4)公職人員之間的聯動犯案涉及社會網絡中的多種關系,其網絡的構建、強化、重組與瓦解都與網絡中社會成員的行為密切相關,未來可結合多學科理論對多重網絡關系進行深入解析,以助力職務犯罪防控。