基于野外巡護數據對佛坪自然保護區哺乳動物多樣性的初步研究

周 剛,趙榮榮

(陜西佛坪國家級自然保護區管理局,陜西 佛坪 723400)

1 引言

在自然區域中,受法律保護和管理的具有代表性的自然生態系統和特殊意義的自然遺跡、珍稀瀕危野生動植物等保護對象所在的生態空間稱為自然保護區,它的重要作用體現在對野生動植物資源、生態系統的保護和對生態平衡的維持。通過生物多樣性監測工作可及時獲取監測對象的實時數據,并了解自然保護區的生物多樣性動態變化及保護效果,這為自然保護重點任務的完成提供理論支撐,使保護、宣傳教育、生態學研究、生態旅游及社區發展等功能實現協調發展。哺乳動物是生態系統中最為活躍的生物成分之一,對哺乳動物多樣性開展研究,在理解生態系統的結構和功能方面具有重要意義[1~4]。

為了更好地給陜西佛坪國家級自然保護區 (以下簡稱佛坪保護區)哺乳動物多樣性的保護和管理提供理論和數據上的支撐,本研究依據佛坪保護區2018~2020年的野外巡護監測數據,對佛坪保護區內監測到的哺乳動物多樣性進行了初步研究分析[5]。

2 研究區域概況

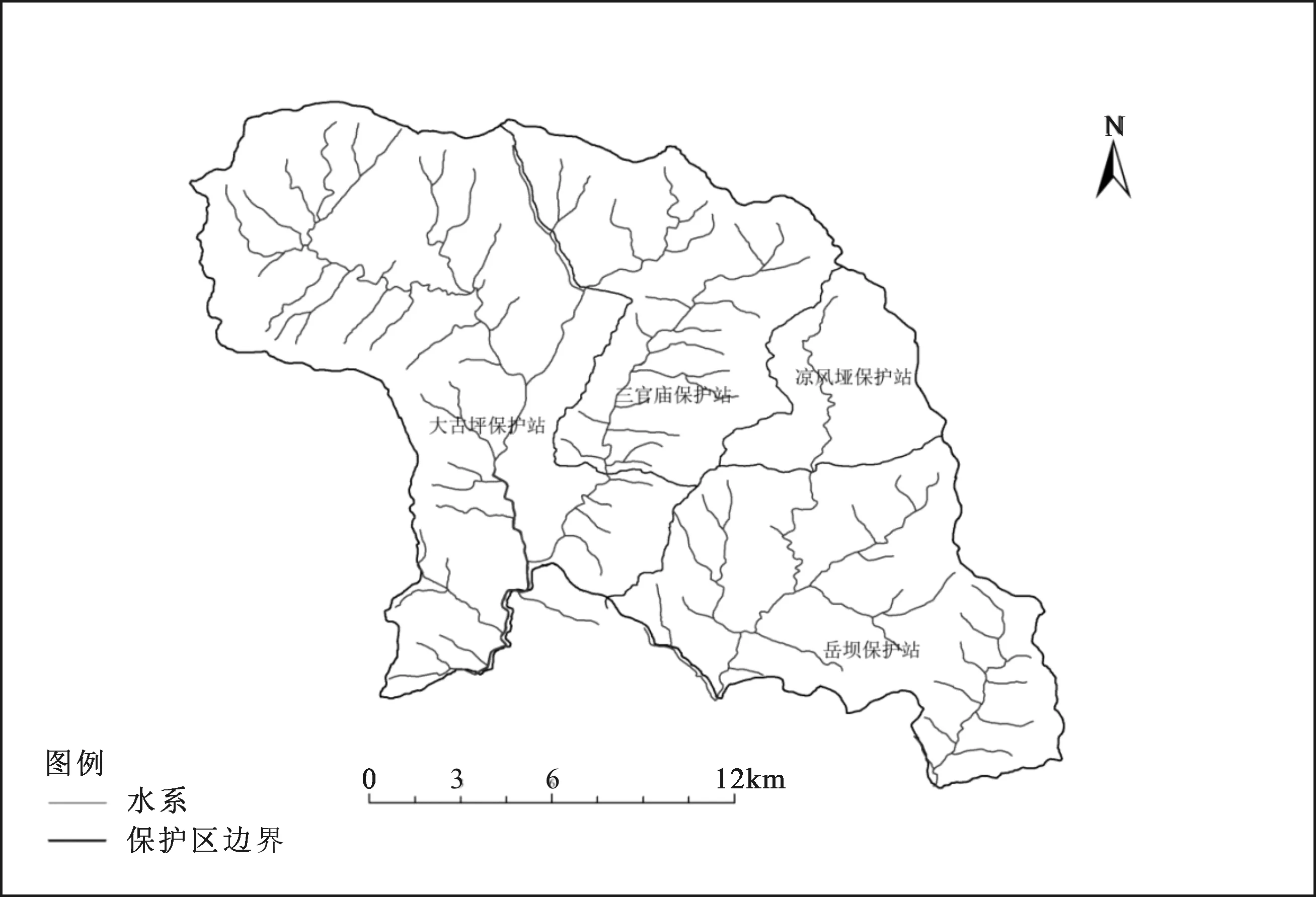

佛坪保護區是以保護大熊貓及其棲息地為主的國家級自然保護區,1978年經國務院批準建立,位于陜西省佛坪縣西北部,地處秦嶺中段南坡的秦嶺自然保護區群核心區域,保護區總面積為29240 hm2,地理坐標東經107°41′~107°55′,北緯33°33′~33°46′(圖1)。保護區地形為“M”形,最低點大古坪泡桐溝海拔為980 m,最高點魯班峰海拔為2904 m。轄區年降水量800~2000 mm,其中夏季降水占全年一半以上,屬典型亞熱帶北緣山地暖溫帶氣候,年均氣溫11.5 ℃,年均日照1726.5 h。保護區內土壤地帶性分布受地形、生物、母質、氣候、時間等成土因素的綜合影響較為明顯,棕壤、黃棕壤、暗棕壤為主要的3種類型。森林植被垂直帶主要劃分為低山落葉闊葉林帶、針闊混交林帶、中山落葉闊葉小葉林帶和亞高山針葉林帶[6,7]。保護區共有哺乳動物7目26科73種,其中食蟲目3科11種;翼手目2科4種;嚙齒目7科30種;兔形目2科2種;食肉目7科18種;靈長目1科1種;偶蹄目4科7種[8]。

圖1 研究區示意

3 研究方法

3.1 巡護監測方案與數據采集

佛坪保護區自2000年左右以來開始進行系統的野外巡護監測,所用設備包括GPS手持定位儀、地形圖、數碼相機等。按照地形地貌、植被特征、路線可通過性等實際情況,將最短距離通過最多生境類型作為野外巡護監測樣線的設立原則,保護區內共設置50條固定的野外巡護監測樣線,分布于岳壩、大古坪、三官廟、涼風埡4個保護站(表1)。巡護監測樣線的海拔范圍在1060~2800 m,調查范圍大約覆蓋保護區總面積的98%。在調查過程中,詳細記錄了樣線上觀測到的野生動物實體以及痕跡(糞便、足跡、食跡、咬痕、臥跡、毛發)等重要信息,并對痕跡出現處的海拔、經緯度、地形地貌、生境類型等特征進行了詳細記錄。

表1 佛坪保護區各保護站所在位置及樣線信息

為避免重復記錄,沿樣線100 m以內遇見的相同活動痕跡記為同1只動物。數據采集工作由各保護站固定的工作人員完成。由于每個保護站每月調查次數和樣線長度各不相同,為了便于比較,每個站每月調查數據對應求和后,分別除以相應站當月調查次數和樣線總長度,以對數據進行標準化[9~11]。

3.2 數據分析

3.2.1 物種相對豐富度

分別以4個保護站點為計算單元,計算各保護站點各物種的相對豐富度(Relativa species abundance,RA)[12],計算公式如下:

RA=Ni/N

(1)

式(1)中:Ni表示第i個物種在某保護站點的數量,N表示某保護站點物種總個體數。在計算時,按保護站點分別將3年的數據以求和的方式合并。

3.2.2 Alpha多樣性指數

用Shannon多樣性指數(H)[13],均勻度指數用Pielou指數(J)[14]來衡量各保護站點監測范圍內的alpha多樣性。計算時以每月調查數據為基礎,使用R語言環境中的vegan包的diversity( )函數分別進行計算每個保護站點監測范圍內的Alpha多樣性指數。

利用三因素方差分析來比較alpha多樣性指數在不同保護站點、不同年份、不同月份間是否存在差異。

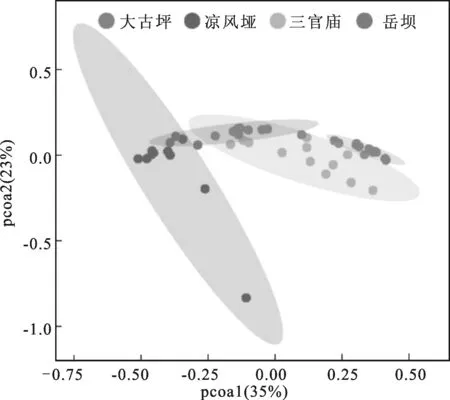

3.2.3 Beta多樣性指數

各保護站間物種組成的相似性,主要通過主坐標來進行分析(PCoA)。樣本的距離越接近,反映了物種組成結構的相似度越高。本研究中各保護站之間物種組成的相異性采用Bray-Crutis來衡量。通過逐月計算整個佛坪保護區哺乳動物的Bray-Crutis距離,在每月調查數據的基礎上,將各個保護站點3年的調查數據以求和的方式按月份進行合并,以合并后的數據作為基礎,利用R語言環境中的vegan包的vegdist( )函數計算Beta多樣性指數,并利用vegan包的adonis2( )函數來比較Beta多樣性指數在不同保護站點間是否存在差異,其中R2越大,反映了分組對差異的解釋度越高;Pr(>F)為顯著性P值,默認P<0.05即存在顯著差異。[15]

所有計算都在R version 4. 1. 0 環境下完成,顯著性水平設為α=0.05。

4 結果

分析3年的野外巡護監測數據發現,佛坪保護區內監測到12種哺乳動物,其中食肉目3種、靈長目1種、嚙齒目1種、偶蹄目7種,占佛坪保護區歷史有記錄哺乳動物物種總數的16.44%(表2)。

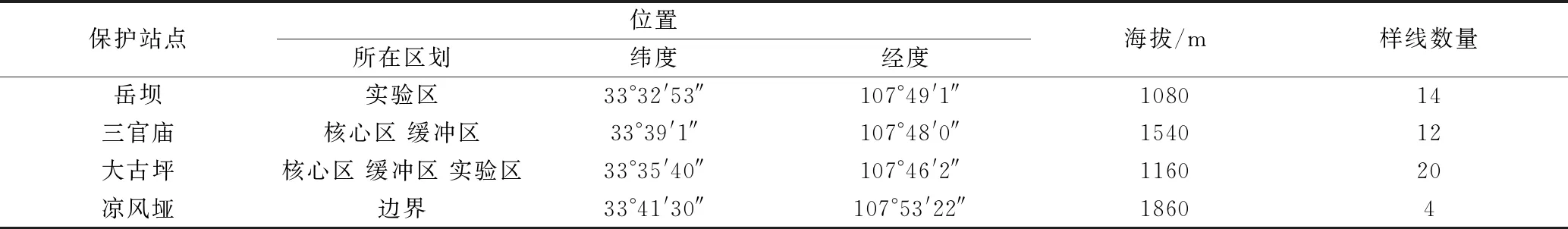

表2 佛坪保護區2018~2020年監測到的哺乳動物名錄

大熊貓、川金絲猴、毛冠鹿、斑羚、羚牛、林麝、野豬在所有站點監測范圍內均調查到,豪豬、小麂、鬣羚、黑熊在岳壩、大古坪、三官廟三個站點監測范圍內均被調查到,僅在涼風埡保護站點沒有被調查到。此外,豹貓在大古坪和三官廟保護站點被調查到。野豬和羚牛在岳壩、大古坪、涼風埡站點是優勢物種,但在三官廟站點,大熊貓是優勢物種 (表3) 。

表3 佛坪保護區調查到的物種組成及其相對豐度

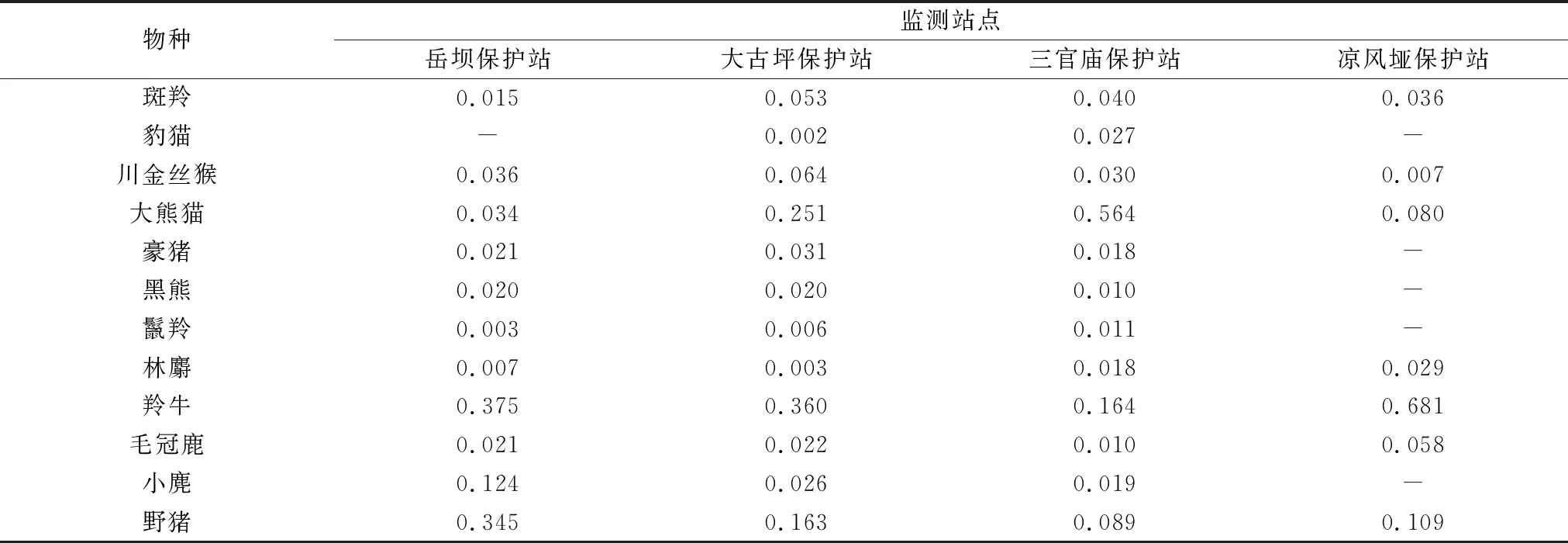

各保護站點監測范圍內哺乳動物群落 alpha 多樣性指數有顯著差異,其中香農—威納指數有顯著差異(各站點間F= 16.291,P< 0.0001)(圖2a),均勻度指數也有顯著差異(各站點間F=3.173,P=0.033)(圖2b)。Shannon多樣性指數和Pielou均勻度指數最高均是大古坪,最低是涼風埡。與涼風埡相比,大古坪、三官廟和岳壩站點顯著較低 (大古坪:P<0.0001;三官廟:P<0.0001;岳壩:P<0.0001)。香農—維納指數在年份間(F=1.166,P=0.355)、月份間(F=0.580,P=0.832) 沒有顯著差異,每年9月份與1月份相比明顯偏低 (P=0.086) (圖2c,e)。均勻度指數在年份間(F=1.225,P=0.338)、月份間 (F=0.740,P=0.694) 也沒有顯著差異,同樣也是每年9月份與1月份相比明顯偏低 (P=0.097) (圖2d,f)。

圖2 2018~2020年佛坪自然保護區保護站監測點及年份間、月份間alpha 多樣性指數的變化

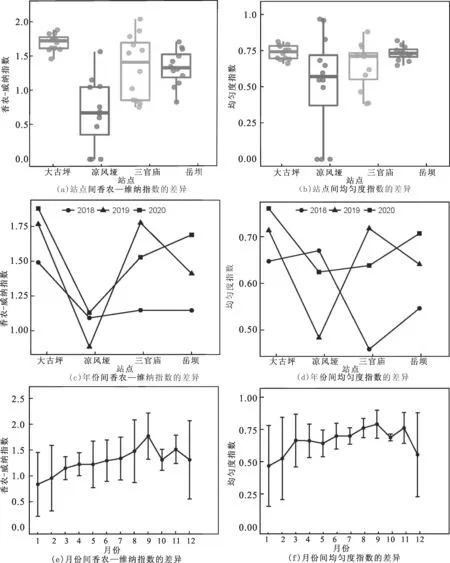

研究發現基于Bray-Curtis距離的多樣性存在顯著差異(P=0.001,R2= 0.595),表示不同的保護站點間物種組成差異顯著。其中涼風埡和三官廟的物種組成結構不同,大古坪和三官廟的物種組成相似,并且岳壩介于涼風埡和三官廟之間(圖3)。

圖3 佛坪自然保護區不同保護站點間物種組成的相異性

5 討論

由于受到調查方法的限制,食蟲目、翼手目、兔形目和除豪豬科以外的嚙齒目沒有出現在本調查結果中。扣除這個因素,大部分佛坪保護區歷史有記錄的哺乳動物都出現在本調查結果中,但由于金錢豹、豬獾、水獺等哺乳動物實體及痕跡的監測信息在收集的數據中出現頻率極低且不穩定,未納入本次研究分析。

5.1 哺乳動物多樣性分析

從調查結果看,此次所涉及的12種哺乳動物在4個保護站監測范圍內的物種相對豐富度并不相同,其中野豬和羚牛在岳壩、大古坪、涼風埡3個站點是優勢物種,這可能是由于野豬屬于雜食性動物,且其環境適應性極強;羚牛可取食種類較雜,且會為選擇優質的食物做季節性的垂直遷徙活動。但在三官廟站點,大熊貓是優勢物種,這與前人所研究的結果一致,這是由于大熊貓的分布具有選擇性,其主要分布在中高海拔、坡度較為平緩、森林覆蓋率高的針闊混交林和距人類活動較遠的區域[16]。

佛坪保護區不同保護站點的生物多樣性水平有著顯著的差異,這可能是受到環境因素(如氣候、水熱、植被、外來物種的干擾等)和人為因素(如人類的生產和活動、濫捕濫獵等)共同影響的結果。從alpha指數看,涼風埡顯著低于其他3個站點,且物種數量最少,這是由于涼風埡位于佛坪保護區的邊界,人為活動相對頻繁,干擾較大,對哺乳動物的正常棲息有一定的影響,致使Shannon多樣性指數和Pielou均勻度指數均最低,但從年份和月份間來看,各保護站不存在顯著差異,這反映出佛坪保護區內哺乳動物的多樣性相對比較穩定。

佛坪保護區各保護站點間物種組成差異顯著,一方面可能與物種間的生態位分離有關,因為不同物種是通過利用不同生境類型、不同海拔的區域來減小種間競爭,進而實現物種間的共生[17];另一方面可能與動物本身的特性有關,不同動物的繁殖能力、生活習性、活動類型、適應性等各不相同,因此各保護站在哺乳動物物種組成上存在顯著差異。本研究的4個保護站中,涼風埡與三官廟物種組成差異性最為明顯,Bray-Curtis相異性系數最大;大古坪與三官廟接壤,岳壩與涼風埡和三官廟接壤,其環境與氣候等具有一定相似性,Bray-Curtis相異性系數較小,因此各保護站間物種組成也具有一定的相似性。

5.2 建議

保護生物多樣性的一項非常重要的基礎工作就是生物多樣性監測。由于多數哺乳動物生性機敏,野外遇見率很低,且目前的野外巡護監測方法具有局限性,不能完全調查保護區可能存在的哺乳動物物種,因此可以結合紅外相機等數字化技術的綜合使用,提升哺乳動物多樣性監測的科學性、準確性[5]。同時,應優化完善我區巡護監測樣線,進一步科學積極地開展野外巡護監測工作,了解物種的分布和種群動態,掌握物種多樣性變化速率及其對生態系統結構產生的影響,從而為保護區不斷完善哺乳動物保護管理辦法提供科學依據。