腰方肌阻滯復合酮咯酸對小兒疝修補術后鎮痛作用及白細胞介素-6的影響

葉冰倩,朱 鈞,張雪蓉 (新疆自治區兒童醫院麻醉科,新疆 烏魯木齊 830000)

18歲以下兒童腹股溝疝的發生率從0.8%~4.4%不等,幼兒未修補的腹股溝疝嵌頓發生率在6%~18%,對腸道和睪丸有潛在風險[1]。小兒腹腔鏡下疝修補術(LH)已被作為傳統開腹疝修補術(OH)的替代術式,其不需要解剖輸精管和精索血管(在處理開腹或先前腹腔鏡修補后復發的疝氣時尤其有用),可減少術后疼痛,促進術后康復[2]。小兒疝修補術術后慢性疼痛發生率約為5%,因兒科患者缺乏多模式鎮痛干預的既定有效性,從而導致術后疼痛控制不佳,術后滿意度降低[3]。超聲引導下后路腰方肌阻滯(QL2)在小兒下腹部手術中的相關研究較少,因其適用于腹部、髖部、下肢手術等的輔助麻醉和圍術期鎮痛,QL2能同時阻斷體表痛及內臟痛,鎮痛效果更好,且持續時間相對較長[4],是目前被認為小兒下腹部手術的一種有效鎮痛技術[5]。酮咯酸作為一種非甾體抗炎藥,具有鎮痛、抗炎、解熱等作用,早在2009年酮咯酸作為唯一的兒童注射用針劑被納入了《小兒術后鎮痛專家共識》。此外,目前的疼痛理論認為生理疼痛是由組織損傷引起的,所有生物體細胞對損傷的應答都是炎性反應[6]。促炎細胞因子包括有白細胞介素-1β(IL-1β)、白細胞介素-4(IL-4)、IL-6、IL-8、IL-10等,可誘導周圍和中樞神經系統的敏感化,從而導致疼痛增強(痛覺過敏)。所以,除兒童疼痛行為量表(FLACC)外,該研究將IL-6也作為疼痛評估的參考指標。

1 資料與方法

1.1一般資料:本研究為前瞻性單盲研究,納入2021年6月~2022年2月在新疆兒童醫院就診并行腹腔鏡下疝修補術的小兒患者89例,年齡2~6歲的男性患兒,ASA分級Ⅰ、Ⅱ級,手術時間在2 h以內,無肝、腎、神經系統及其他生長發育問題,家屬對治療及試驗方案均知情同意并簽字。排除標準:有相關麻醉及鎮痛藥物過敏史;有穿刺部位感染、破潰或皮膚缺損;有腹股溝斜疝嵌頓組織壞死和(或)其余疾病所致發熱或全身感染癥狀;有外周神經系統疾病;有血液及凝血系統疾病;有先天性心、肺、肝、腎功能不全的患兒;家屬不同意,不予以簽署知情同意書。采用隨機數字表法分為3組,單純神經阻滯組(S1 組)29例,單純酮咯酸(S2組)30例,神經阻滯復合酮咯酸(R 組)30例。本研究經過本院醫學倫理委員會批準。

所有參與研究的患兒術前相關檢查完善并測定IL-6值,各組患兒均不使用術前用藥,患兒入室后均給予血氧飽和度、心電、血壓、呼吸頻率監護,面罩吸氧,開放靜脈通道。麻醉誘導:丙泊酚2.5~4 mg/kg,枸櫞酸芬太尼1~2 μg/kg,咪達唑侖(江蘇恩華藥業)0.05~0.1 mg/kg,維庫溴銨0.05 mg/kg。對于無法配合建立靜脈通道患兒給予七氟烷(上海恒瑞醫藥)吸入誘導后再行靜脈誘導。3 min后,可視喉鏡下經口行氣管導管插入,按年齡/4+4=ID(帶套囊)選擇合適導管,根據年齡/2+12=插管深度和聽診雙肺呼吸音確定導管深度,設定潮氣量8~10 ml/kg,吸呼比1∶1.5~2.0,呼吸頻率12~15次/min行機械通氣,呼末二氧化碳分壓35~45 mmHg。瑞芬太尼0.2~0.5 μg/(kg·min),丙泊酚9~12 mg/(kg·h),全憑靜脈麻醉維持,術中未再追加肌松藥。術中維持心率、血壓波動在基礎值20%以內。

1.2試驗方法:S1組患兒在手術結束后,麻醉未醒未拔管的情況下行超聲引導下行QL2,S2組患兒在患者麻醉誘導前靜脈給予酮咯酸(山東新時代藥業),R組患兒在麻醉誘導前靜脈給予酮咯酸,于手術結束后、拔管前行超聲引導行QL2。酮咯酸0.5 mg/kg給藥,阻滯按0.25%羅哌卡因(宜昌人福藥業)0.5 mg/kg給藥。各組均待患兒清醒,肌力恢復,呼吸頻率及潮氣量穩定的情況下拔除氣管插管。研究過程采用單盲,由一名有經驗的麻醉醫師行所有入組患兒的麻醉管理、酮咯酸輸注及神經阻滯,另一名麻醉醫師負責術前及術后各時段IL-6的測定和術后FLACC量表的評估打分,后者對分組情況未知。

1.3觀察指標:收集所有患兒術前、術后6 h、24h的IL-6值,術后1 h、6 h、12 h、24 h進行FLACC量表評分。若因術后疼痛控制不佳而不得不追加其他鎮痛藥物者,則自動不參與后續評估。

2 結果

2.1三組患者一般情況比較:納入樣本的89例男性患兒中疼痛程度均有一定程度緩解,試驗過程中無因藥物使用不當或操作不當而導致的不良事件。S1組1例患兒因術后疼痛緩解不佳而追加相關鎮痛藥物,自動不參與該研究。三組間患兒在ASA分級、年齡、體重、手術時長等方面采用非參數秩和檢驗和方差分析比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 三組患者一般情況比較

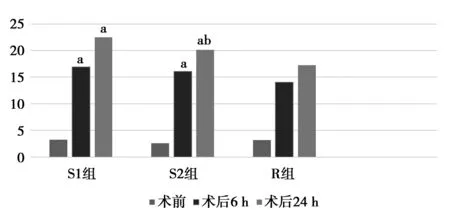

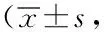

2.2三組患者IL-6測定值比較:三組間術前IL-6值比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后6 h R組IL-6值低于S1組、S2組,差異有統計學意義(P<0.05),S1組和S2組之間差異無統計學意義(P>0.05)。術后24 h S2組IL-6值低于S1組,R組仍低于S1組、S2組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2、圖1。

表2 三組患兒術前及術后6 h、14 h IL-6值比較

圖1 三組患兒術前、術后IL-6值比較

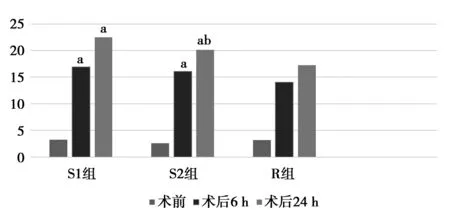

2.3三組患兒術后FLACC評分比較:三組患兒術后FLACC評分總體呈下降趨勢。術后1 h、6 h、12 h、24 h評分,S1和S2組之間比較差異均無統計學意義(P>0.05);R組在術后4個時間點FLACC評分均低于S1、S2組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3、圖2。

表3 三組術后1 h、6 h、12 h、24 h FLACC評分比較分)

圖2 3組患兒術前術后FLACC評分比較

3 討論

臨床上普遍認為小兒腹腔鏡下疝修補術創傷較小,相應的術后疼痛程度也較小,加之小兒對疼痛表達不準確,評估相對困難,臨床醫師擔心相關藥物不良反應,以及對該人群的相關研究有限等因素,小兒患者術后疼痛問題往往被忽視[7]。但有研究表明,小兒患者的疼痛敏感度較成人高至2~3倍[8],為促進小兒術后快速康復,需要進行更多更廣泛的術后疼痛治療的研究。本研究結果顯示,在3組術后4個時刻點的FLACC評分總體均呈下降趨勢,說明3組干預均為小兒患者提供了一定程度的術后鎮痛效應。R組術后各個時間點的FLACC評分較S1和S2組均顯著降低,說明R組的術后疼痛效果顯著優于S1和S2組。由于考慮到受試對象為小兒患者,遂并未設立空白對照組,這也是本實驗的不足之處。

隨著以區域麻醉為主導的多模式鎮痛受到廣泛關注,腰方肌阻滯作為多模式鎮痛的一部分已被用于腹部手術術后鎮痛,是控制術后疼痛的有效方法之一,利于術后快速康復。腰方肌阻滯分為肌內、前路、后路、外側路4種入路,其中后入路阻滯技術操作較簡單,且內部器官穿刺的風險相對不顯著[9]。同時有研究證實在小兒下腹部手術術后疼痛治療中,QL2效果優于傳統的腹橫筋膜阻滯[10]。本研究選取該阻滯方法也是為進一步探討將QL2復合酮咯酸應用于小兒腹腔鏡下疝修補術術后鎮痛的可行性及有效性,在后續小兒臨床術后鎮痛的方式選擇中可以提供些許參考。由于本研究的試驗組為復合酮咯酸組,遂未對阻滯藥物濃度進行分組,根據查找相關資料,統一選擇0.25%羅哌卡因0.5 mg/kg行神經阻滯以此來控制變量。QL2在術后鎮痛方面的有效性雖已證實,但仍為有創操作,其帶來的相關部位穿刺痛可能仍存在,但從S1組和S2組的術后FLACC評分比較可以看出,該因素并未對臨床研究產生有意義的干擾。

酮咯酸氨丁三醇是非甾體類抗炎藥,其作用機制主要為酮咯酸氨丁三醇在體內轉換為酮咯酸,產生的酮咯酸可以抑制環氧合酶,從而減少前列腺素的生成,從而起到抗炎、鎮痛等作用。酮咯酸氨丁三醇靜注30 min內即可起效,1~2 h可達血液濃度高峰,作用維持時間達4~6 h[11]。為確保術畢鎮痛作用已起效,本研究采用麻醉誘導前靜脈給予酮咯酸氨丁三醇。從本研究結果可以發現,在術后6 h、24 h所測得的IL-6值R組均顯著低于S1組和S2組,但在術后24 h,S2組低于S1組,此結果主要考慮與酮咯酸氨丁三醇抗炎的藥理作用相關。有研究顯示,炎癥相關細胞因子在術后3~24 h達到峰值[12]。本研究該種術式術后住院時間一般在1~1.5 d,在本研究中所選時刻點測量的IL-6值并未顯示出其峰值,所以需要更進一步的縮短測量時間點、延長術后測量的時間來進行相關研究。但就目前結果可以得出,與S1組和S2組相比,R組的干預措施是可以顯著降低術后IL-6值水平。

綜上所述,超聲引導下后路腰方肌阻滯復合酮咯酸在小兒腹腔鏡下疝修補術術后鎮痛效果更佳,可以顯著降低術后24 h內的疼痛程度,且使術后24 h內IL-6水平顯著下降,從而緩解機體炎癥,促進快速康復,提高患者鎮痛滿意度。