頂進(jìn)多孔框構(gòu)橋鐵路線路架空加固方案設(shè)計(jì)

黃永輝

(中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司鄭州分院,河南 鄭州 450000)

引言

目前我國鐵路網(wǎng)絡(luò)縱橫交錯(cuò),特別是中原地區(qū),在公路、市政公路新建或改建過程中,不可避免的與鐵路交叉,根據(jù)《鐵路安全管理?xiàng)l例》要求,應(yīng)優(yōu)先選擇下穿鐵路方式通過鐵路,為了不影響鐵路正常運(yùn)輸,一般采用架空頂進(jìn)法施工,多個(gè)框構(gòu)橋或者大跨徑多孔框構(gòu)橋下穿鐵路時(shí),鐵路線路架空加固方案尤為重要,本研究以工程實(shí)例論述多孔框構(gòu)橋與鐵路交叉時(shí)鐵路線路架空加固方案的研究與擬定。

1 工程概況

該工程為S317 線鄭州境新鄭機(jī)場(chǎng)至新密段改建工程機(jī)場(chǎng)高速互通立交與京廣鐵路交叉工程,由于京廣鐵路距離機(jī)場(chǎng)高速較近,鐵路處于S317 與機(jī)場(chǎng)高速之間的互通立交內(nèi),如何在不影響鐵路運(yùn)輸安全的前提下,布置合理的方案是本項(xiàng)目的一個(gè)重難點(diǎn)。

綜合考慮線路走向、鐵路狀況、地形、地物、地質(zhì)和施工等條件,S317 線鄭州境新鄭機(jī)場(chǎng)至新密段改建工程機(jī)場(chǎng)互通R、L、M、P 匝道采用框架橋形式下穿京廣鐵路[1];根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及各匝道與鐵路交叉情況,鐵路東側(cè)不具備頂進(jìn)施工條件,頂進(jìn)工作坑需設(shè)置在鐵路西側(cè),具體方案布置如下:

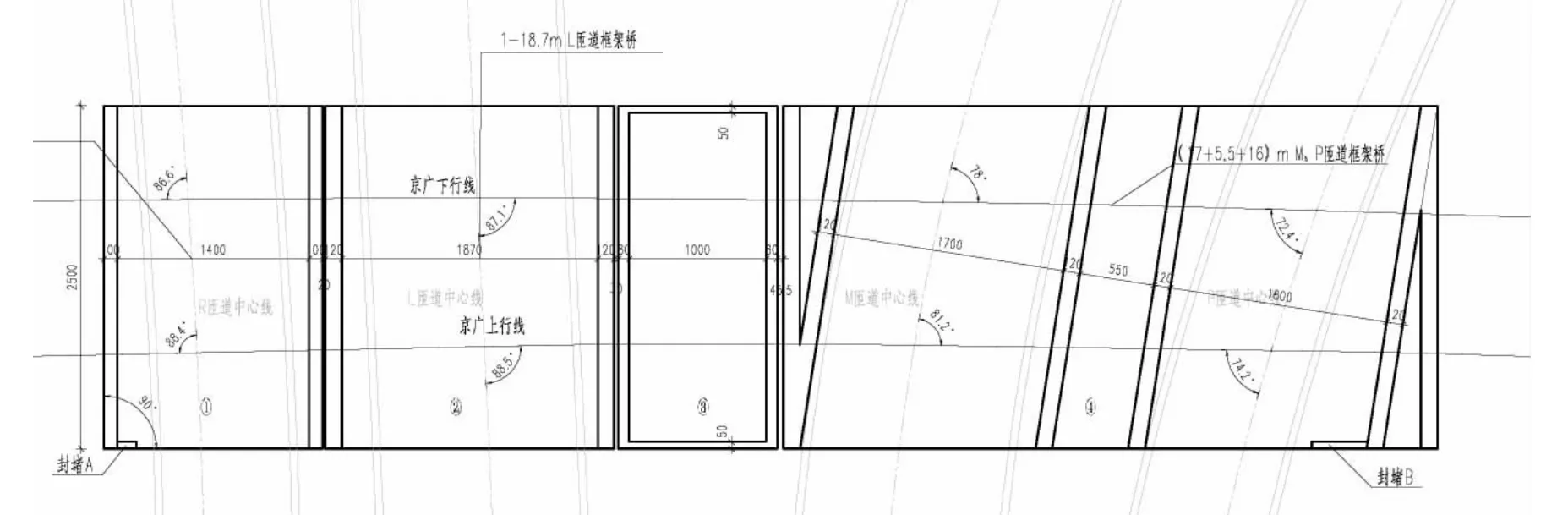

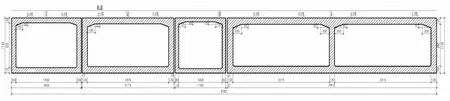

立交橋采用(14 m+18.7 m+10 m+(17.0+5.5+16.0))m 框構(gòu)橋結(jié)構(gòu)。框構(gòu)橋中心線與京廣鐵路下行線交角90°,交叉點(diǎn)處鐵路下行線里程:K703+531.150;框構(gòu)橋斜交正做,框架橋順鐵路路基方向長度為97.45 m,垂直鐵路長度為25.0 m,頂板頂距離鐵路軌底最小距離1.20 m,線路中心線距離框架橋邊緣的最小距離6.722 m。為適應(yīng)道路平面布置,R、L和M、P 匝道框架之間的凈距分別為20 cm,30 cm 和45.5 cm,框架頂進(jìn)就位后采用C15 混凝土填縫。其中1~10 m框構(gòu)橋?yàn)楸苊舛搪坊渭皟蓚?cè)框構(gòu)橋之間出現(xiàn)軟硬不均而設(shè)置。擬建框構(gòu)橋結(jié)構(gòu)斷面見圖1、圖2。

圖1 框構(gòu)橋平面布置圖

圖2 框構(gòu)橋立面圖

2 鐵路現(xiàn)狀

橋址處京廣鐵路為雙線電氣化鐵路,由西向東依次為京廣鐵路上行線、京廣鐵路下行線,上、下行線間距10.3~12.1 m,鋼筋混凝土軌枕,兩線鋼軌型號(hào)均為60 kg/m。穿越處鐵路平面位于曲線段,曲線中心里程為K703+500 ,曲線長1 218.68 m,緩和曲線長140 m,曲線半徑為1 900 m,超高11 cm。鐵路縱坡向廣州方向?yàn)橄缕?最大縱坡為5.4‰,路基高度約為0.6 m。

鐵路西側(cè)為農(nóng)田,地勢(shì)較為平坦,鐵路東側(cè)有既有邊溝,邊溝為鐵路取土坑,緊鄰既有謝新線及機(jī)場(chǎng)高速出口立交。

3 線路架空方案

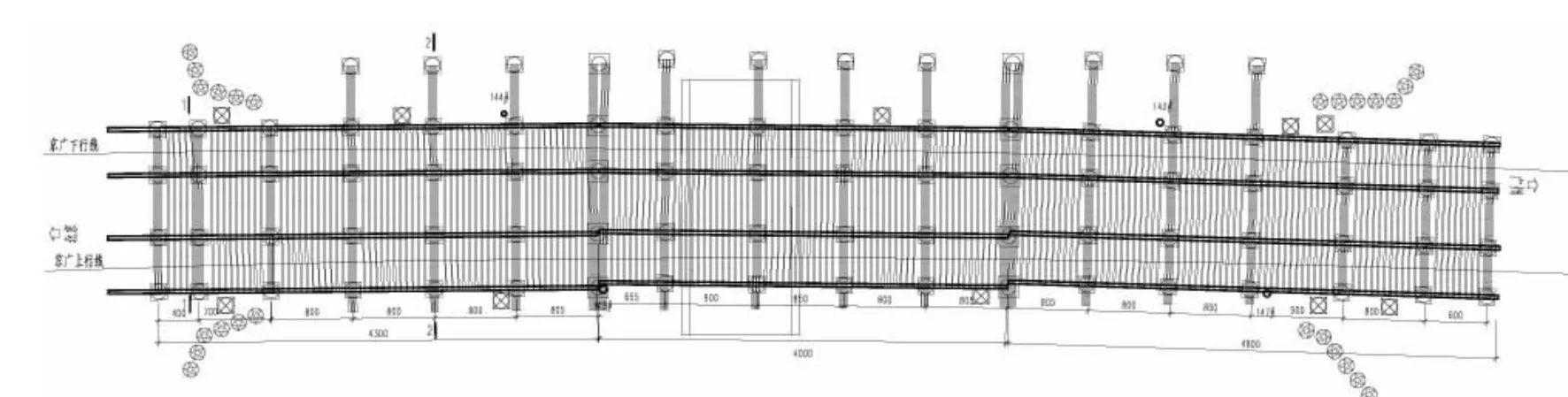

為保證鐵路運(yùn)營,項(xiàng)目實(shí)施時(shí)需對(duì)鐵路線路進(jìn)行架空加固,框構(gòu)橋采用頂進(jìn)法施工。本項(xiàng)目框構(gòu)橋總寬度97.45 m,其中連體框構(gòu)橋總寬度48 m,且鐵路線路處于曲線段,D 型便梁加固法不適于本項(xiàng)目,考慮采用縱橫梁加固法對(duì)鐵路線路進(jìn)行架空加固,架空系統(tǒng)布置圖見圖3。

圖3 縱橫梁架空加固平面示意圖

本次線路架空加固采用一次架空,分次頂進(jìn),線路架空順鐵路方向按照43 m+40 m+48 m 布置,架空期間鐵路限速45 km/h。

3.1 線路架空加固采用縱橫梁加固法

普通橫梁為I45 號(hào)工字鋼,間距0.6 m,作為縱梁支點(diǎn)的橫梁組由5 根I45 號(hào)的工字鋼組成。普通橫梁和橫梁組從鐵路軌底穿過,橫梁與鋼軌間必須可靠絕緣。縱梁采用I100 工字鋼,分別置于上行線和下行線外側(cè)不小于2.1 m的位置處。為限制縱梁橫向位移,帽梁對(duì)應(yīng)縱梁兩側(cè)預(yù)埋短鋼軌,鋼軌與縱梁腹板間隙采用硬木填塞。縱橫梁在裝卸、安裝、使用期間必須滿足限界要求。

3.2 線路架空系統(tǒng)支點(diǎn)樁設(shè)置

為確保線路架空加固安全穩(wěn)定、使縱、橫梁的強(qiáng)度、變形滿足要求,在線路兩側(cè)對(duì)應(yīng)縱梁與橫梁組交點(diǎn)位置設(shè)置直徑1.2 m(不含護(hù)壁)的C30 鋼筋混凝土支點(diǎn)樁,支點(diǎn)樁的設(shè)置滿足接觸網(wǎng)的安全距離,設(shè)置在線路外側(cè)不小于2.1 m的位置。為防止線路橫移,在框架橋前進(jìn)方向,距京廣鐵路下行線東側(cè)對(duì)應(yīng)支點(diǎn)樁位置設(shè)直徑1.2 m的C30 鋼筋混凝土抗橫移樁。

框架橋頂進(jìn)過程中,當(dāng)頂板一端伸入橫梁組時(shí)應(yīng)在頂板頂搭設(shè)枕木垛作為橫梁組支點(diǎn)。當(dāng)支點(diǎn)樁影響框架橋繼續(xù)頂進(jìn)時(shí),拆除支點(diǎn)樁,并在橫梁組與框架橋之間設(shè)置可靠的滑動(dòng)支座,框架橋內(nèi)設(shè)置鋼支撐。

支點(diǎn)樁樁頂需預(yù)埋1.7 m 短鋼軌,埋深1.2 m,分別置于橫梁組兩側(cè),單個(gè)帽梁上共預(yù)埋4 根鋼軌。

《規(guī)定》補(bǔ)充了增值稅業(yè)務(wù)中相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債的確認(rèn)計(jì)量,但總的還是以“代理說”[1]為理論基礎(chǔ),采用的是“扣稅法”即將增值稅負(fù)排除在損益表外的會(huì)計(jì)處理方法。正如國內(nèi)多數(shù)學(xué)者所分析的,增值稅“代理說”的理論基礎(chǔ)站不住腳,以此為基礎(chǔ)的現(xiàn)行增值稅會(huì)計(jì)處理方法存在諸多缺陷。本文在綜述相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,從增值稅的宏微觀視角分析增值稅的費(fèi)用性,借鑒企業(yè)所得稅核算方法,以資產(chǎn)負(fù)債觀理念設(shè)計(jì)增值稅費(fèi)用化的會(huì)計(jì)處理方法。

本架空成樁工藝均為挖孔施工,其中支點(diǎn)樁樁徑1.2 m,護(hù)壁15 cm,共有18 m 長支點(diǎn)樁56 根,10 m 長支點(diǎn)樁8 根,5 m長支點(diǎn)樁8 根;防護(hù)樁樁徑均為1.2 m,護(hù)壁15 cm,樁長19 m,共25 根,抗橫移樁樁徑1.2 m,護(hù)壁15 cm,樁長18 m,共12 根。

4 架空體系計(jì)算分析

線路架空加固設(shè)計(jì)采用縱橫梁架空,縱梁采用I100大工字鋼,支點(diǎn)樁間橫抬梁采用I45 號(hào)工字鋼[3],支點(diǎn)處采用I45 號(hào)5 片一組作為橫抬梁組,在線路外側(cè)路肩上采用直徑1.2 m(不含護(hù)壁)挖孔樁作為架空硬支點(diǎn),中支點(diǎn)樁長為18 m、邊支點(diǎn)樁長為10 m、5 m。橫梁與其所抬的鋼軌、縱梁與其所挑的橫梁使用專用配件可靠聯(lián)接、固定。整個(gè)架空裝置在安裝、使用期間滿足限界要求。

設(shè)計(jì)荷載傳力路徑為:鋼軌→橫梁→縱梁→橫抬梁→支撐。為精確了解該橋架空結(jié)構(gòu)的受力性能,建立空間有限元模型,對(duì)整個(gè)架空上部結(jié)構(gòu)進(jìn)行整體分析。

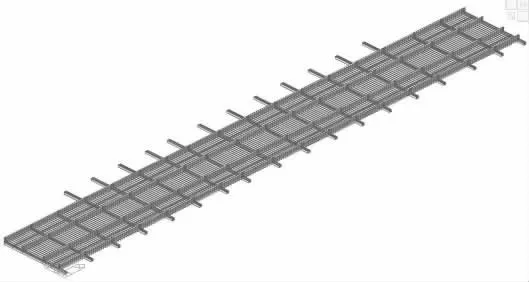

4.1 結(jié)構(gòu)模型

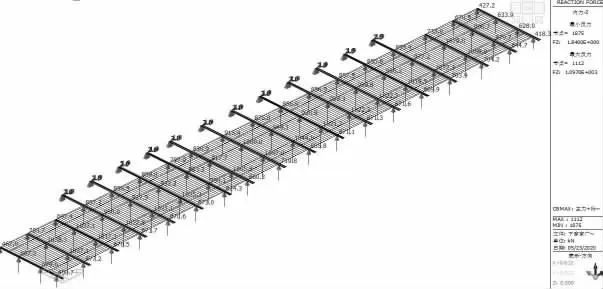

本次主體復(fù)核計(jì)算采用通用有限元分析軟件MIDAS civil 2019,單元類型采用一般梁單元。對(duì)架空完成后頂進(jìn)狀態(tài)進(jìn)行架空檢算,運(yùn)營狀態(tài)的支點(diǎn)反力驗(yàn)算樁長。縱梁、橫梁、橫抬梁束、鋼軌均按照實(shí)際尺寸或等代截面進(jìn)行建模,在各桿件交叉位置分割單元,模型見圖4。

圖4 架空結(jié)構(gòu)離散圖

4.2 邊界條件

各支撐樁、滑動(dòng)支點(diǎn)位置均為一般豎向支承,只約束其豎向位移,各方向轉(zhuǎn)動(dòng)完全放開。組成橫抬梁束的I45 號(hào)工字鋼端部采用豎向約束。

4.3 荷載

荷載分為架空設(shè)備恒載及鐵路機(jī)車活載兩部分[4]。使用ZKH中活載沿線路縱向進(jìn)行動(dòng)態(tài)加載,并考慮動(dòng)載沖擊作用,支點(diǎn)樁以豎向支撐來模擬。

4.4 支反力結(jié)果計(jì)算輸出

最大支反力為1 097 kN,支反力結(jié)果圖見圖5。

圖5 支反力計(jì)算

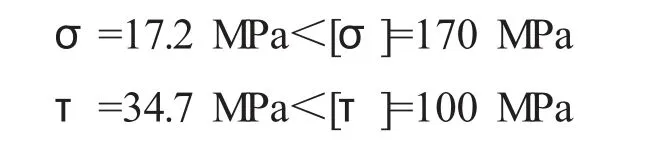

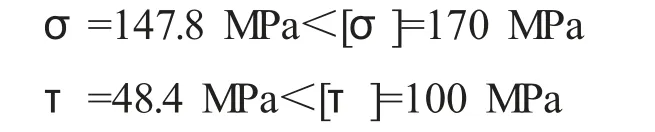

4.5 縱梁強(qiáng)度及剪力計(jì)算結(jié)果如下

計(jì)算縱梁的強(qiáng)度、剪力均滿足規(guī)范要求。

4.6 橫抬梁強(qiáng)度及剪力計(jì)算結(jié)果如下

計(jì)算橫抬梁的強(qiáng)度、剪力均滿足規(guī)范要求。

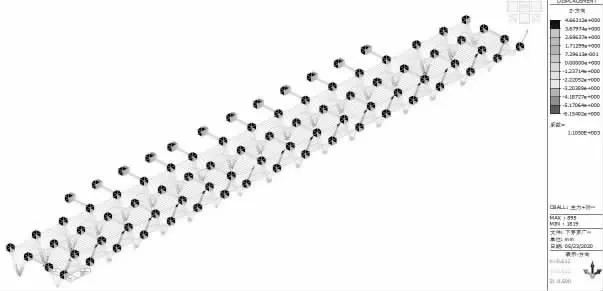

4.7 撓度計(jì)算輸出

圖6 位移計(jì)算

最大撓度產(chǎn)生在橫向兩支撐樁間橫抬梁跨中處,為6.15 mm,支撐樁間橫向支撐間距為4.546 m,滿足位移限值為L/400=4.546/400=11 mm,撓度計(jì)算滿足要求[5]。

支點(diǎn)樁計(jì)算按常規(guī)摩擦樁計(jì)算考慮即可,不再本文細(xì)述。綜上計(jì)算,此架空加固方案可以滿足鐵路安全運(yùn)輸及框構(gòu)橋頂進(jìn)施工的要求。

5 架空方案施工及注意事項(xiàng)

5.1 封鎖要點(diǎn)和限速慢行

線路架空施工部分工序需在鐵路封鎖點(diǎn)內(nèi)實(shí)施,主要有:線路應(yīng)力放散、縱橫梁安裝及拆除、線路應(yīng)力回放。

線路架空施工期間火車限速45 km/h,施工結(jié)束后第一列火車45 km/h,不少于12 h,60 km/h、80 km/h 各不少于24 h,后120 km/h,2 h 恢復(fù)正常。

5.2 主要工序

準(zhǔn)備工作→完成鐵路設(shè)備的遷改防護(hù)→施工支點(diǎn)樁和防護(hù)樁→對(duì)線路進(jìn)行應(yīng)力放散→對(duì)線路架空加固→頂進(jìn)框構(gòu)橋→拆除線路架空加固→對(duì)線路進(jìn)行應(yīng)力回放→線路恢復(fù)。

5.3 注意事項(xiàng)

(1) 樁孔挖掘及支撐護(hù)壁兩個(gè)工序,必須連續(xù)作業(yè),不宜中途停頓,以防坍孔。

(2) 開挖過程中,應(yīng)經(jīng)常檢測(cè)井內(nèi)有無毒害氣體及缺氧現(xiàn)象,如超過標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)增設(shè)通風(fēng)設(shè)備。

(3) 井下通訊聯(lián)絡(luò)要暢通,施工時(shí)保證井口有人,井下的工作人員必須經(jīng)常注意觀察、檢察井下是否存在塌方、涌水和流砂現(xiàn)象以及空氣和水的污染情況,如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)停止作業(yè)并通知有關(guān)部門及時(shí)處理。

(4) 上線施工必須嚴(yán)格遵守鐵路規(guī)則制度,防護(hù)人員必須按要求設(shè)置信號(hào)牌、響墩等防護(hù)設(shè)施,與駐站聯(lián)絡(luò)員溝通暢通[2]。

(5) 注意施工機(jī)械等與既有支柱的距離,避免損傷既有接觸網(wǎng)和設(shè)備。

(6) 施工期間應(yīng)派專人對(duì)線路架空進(jìn)行監(jiān)護(hù),每次列車通過后必須及時(shí)檢查,做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,保證線路標(biāo)高、各構(gòu)件連接可靠。

(7) 框構(gòu)橋施工完畢后,需對(duì)線路、鐵路路基、四電設(shè)備及其他附屬設(shè)施進(jìn)行全面檢查,符合安全條件后方可拆除架空設(shè)備,逐步恢復(fù)線路。

6 結(jié)論

多孔框構(gòu)橋頂進(jìn)施工的架空方案沒有固定的模式,每個(gè)項(xiàng)目都需因地制宜,根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)具體情況,制定安全可靠、便于施工的架空加固方案;本實(shí)例中鐵路線路平面處于曲線段,框構(gòu)橋總寬度較寬,且包含了三孔連續(xù)的框構(gòu)橋,采用的縱橫梁加固方案,較好的解決了多孔框構(gòu)橋頂進(jìn)施工中線路架空加固的難題,保障了鐵路運(yùn)輸安全,取得了較好的效果。