繼電器觸點表面含磷物質來源分析及改進建議

黃義隆林道譚孫 哲

(1.中國南方電網超高壓輸電公司檢修試驗中心,廣東 廣州 510670;2.工業和信息化部電子第五研究所,廣東 廣州 511370)

電力系統由各種類型的電子物料組成,電子物料的固有可靠性和使用可靠性共同決定了電力系統的整體可靠性[1]。繼電器作為一種自動電氣開關[2-3],被廣泛應用在電力系統中,是電力系統的關鍵物料之一。近年來,繼電器的可靠性問題已成為人們的關注熱點,據統計,繼電器的故障主要表現為觸點失效,其失效占比高達90%[4],觸點接觸電阻增大為觸點失效的主要失效模式。繼電器觸點由靜觸點和動觸點組成,觸點的質量優劣直接會影響接觸電阻的可靠性[5],而觸點接觸電阻作為繼電器的關鍵參數,如圖1 所示,接觸電阻增大的主要原因有觸點磨損[6]、行程不足[7]、多余物[8]等幾個方面[3]。

觸點材料一般選擇為導電性較好的金屬材料,正常情況下,繼電器的觸點之間能保持良好的金屬接觸。在實際的應用過程中,繼電器觸點表面會吸附一些可動的多余物,而這些多余物的導電性一般比較差,這類物質若正好處于觸點接觸有效區域,會引起繼電器接觸電阻的不穩定增大。近年來,多余物引起繼電器觸點接觸電阻增大的故障時有發生[9-10],但是針對含磷物質導致繼電器失效的機理研究則比較少。趙正元[11]研究發現繼電器觸點表面存在大量的磷元素,但未對含磷物質的來源進行分析。伍景希等人[12]提到塑料結構件中的含磷物質在長時間放置后可能會析出,未對相關結果進行驗證。

本文基于一起繼電器接觸電阻增大的故障事件,通過形貌分析、成分分析、結構分析等各種試驗技術與手段,對失效樣品進行失效機理分析工作,確定導致繼電器失效的失效機理,研究觸點表面含磷異物對繼電器接觸電阻的影響。基于繼電器的失效機理開展影響因素分析,獲取繼電器失效的敏感應力,并開展故障復現試驗,明確有機材料內部含磷物質在高溫高濕環境中對繼電器的影響規律,為繼電器的制造、使用提供了借鑒意義。

1 實驗

某型號繼電器用于控制另外一組繼電器線圈的通斷,觸點導通電流小于10 mA。裝機使用大約3個月后觸點存在異常增大的現象。

(1)參數測試及形貌分析:選取1 只失效繼電器、2 只全新繼電器進行分析,編號分別為F1#、G1#和G2#,通過電參數測試確認繼電器的性能狀態。機械法開封去除繼電器外殼,結合體視顯微鏡對觸點進行觀察。

(2)成分分析:通過S-4300 場發射掃描電子顯微鏡對繼電器觸點表面進行形貌分析和成分分析;通過Nicolet 顯微紅外分析儀、TOF.SIMS 5-100 飛行時間二次離子質譜儀測試觸點表面異物的組成,繼而對繼電器的失效機理進行分析。

(3)故障復現:選取全新繼電器進行高溫高濕貯存試驗,試驗溫度為85 ℃,濕度為85 %RH,時長為兩周(336 h),試驗后測試繼電器的電參數,并結合場發射掃描電子顯微鏡對觸點進行形貌分析和成分分析。

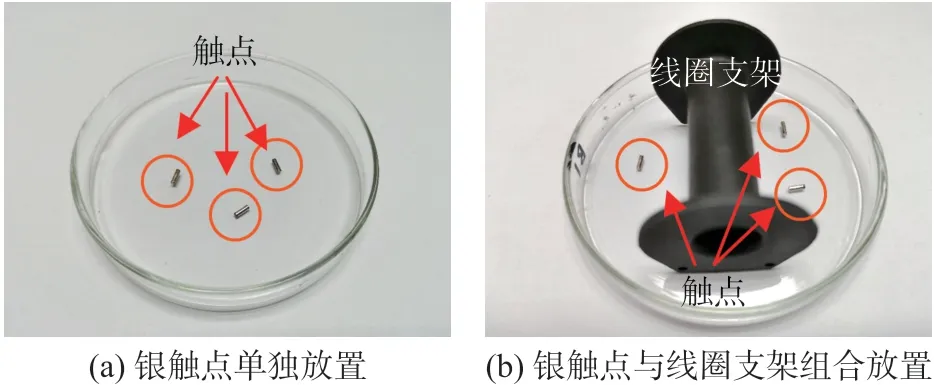

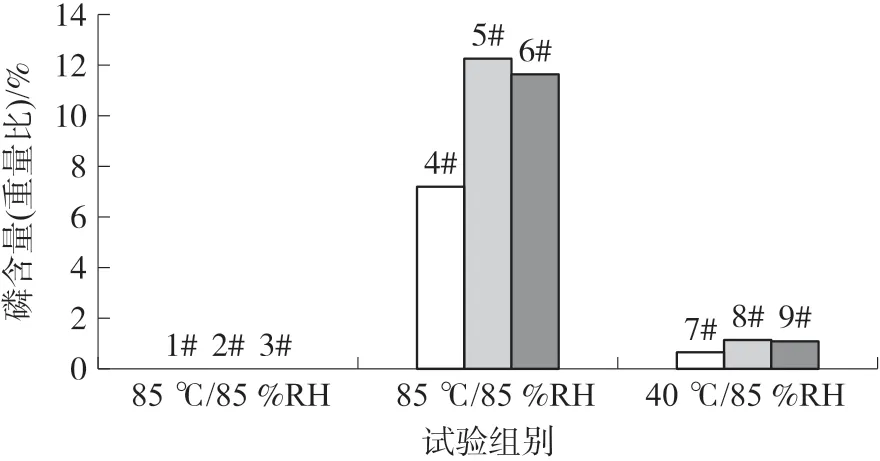

(4)機理驗證:通過S-4300 場發射掃描電子顯微鏡對繼電器內部所有部件進行能譜分析。另外本實驗設計了三組樣品,樣品放置方式如圖2 所示,觸點1#~3#單獨放置進行168 h 的85 ℃/85 %RH 高溫高濕貯存試驗,觸點4#~6#與線圈支架組合放置后進行168 h 的85 ℃/85 %RH 潮熱貯存試驗,觸點7#~9#與線圈支架組合放置后進行168 h 的40 ℃/85 %RH 高溫高濕貯存試驗,試驗后采用能譜儀對觸點表面進行成分分析。

圖2 銀觸點放置方式

2 結果與討論

2.1 參數測試及形貌分析

對失效繼電器F1#、全新繼電器G1#和G2#進行分析,外觀檢查未發現明顯異常。結合低阻儀對樣品進行測試,測試結果顯示失效繼電器F1#觸點接觸電阻明顯增大,達到了歐姆級別甚至兆歐姆級別,而正常繼電器觸點接觸電阻都為2 mΩ~8 mΩ。

如圖3(a)所示失效繼電器觸點的接觸狀態,檢查發現繼電器靜觸點和動觸點接觸正常。對比圖3(b)所示的失效繼電器觸點和圖4 所示正常繼電器觸點,失效繼電器觸點明顯變色。

圖3 失效繼電器F1#觸點的光學形貌

圖4 全新繼電器G1#觸點的光學形貌

2.2 成分分析

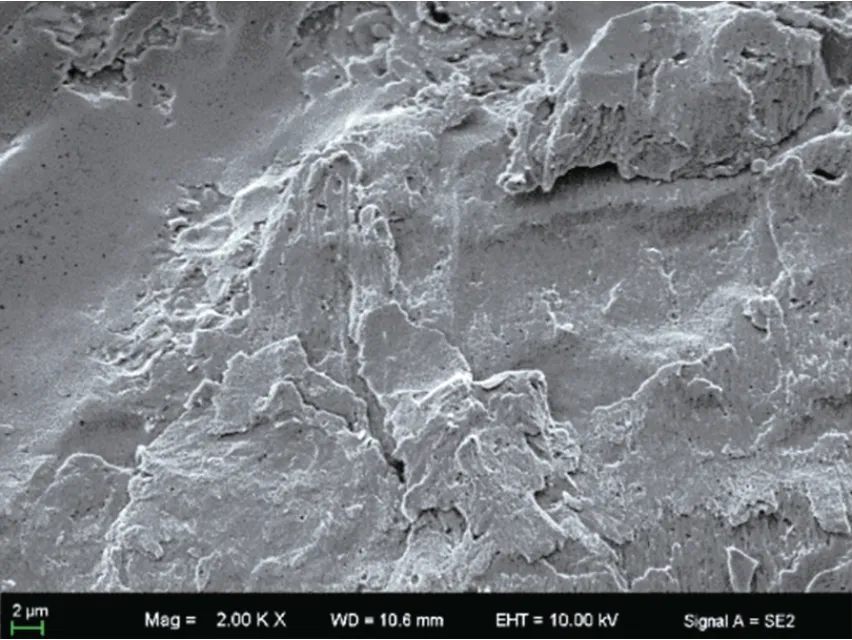

圖5(b)所示SEM 形貌顯示觸點表面存在異物,圖5(c)所示能譜分析結果顯示異物所在區域主要含磷(P)、氧(O)、氮(N)等元素。

圖5 觸點的SEM 形貌和能譜分析結果

對失效繼電器觸點表面進行飛行時間二次離子質譜分析(TOF-SIMS),圖6 所示結果顯示在TOF-SIMS負譜質荷比為30.97、62.97、78.97、94.97、96.99、126.95 和158.95 等位置均發現含磷物質的譜峰,顯示失效繼電器觸點表面的含磷物質應為磷酸根一類物質,此外,在TOF-SIMS 正譜質荷比為18.04 位置存在譜峰,對應銨根所在位置。

圖6 失效繼電器觸點表面異物的正、負二次離子質譜圖

圖7 所示紅外光譜分析結果顯示失效繼電器觸點表面異物的紅外光譜吸收峰峰位與磷酸二氫銨的吸收峰接近,推斷異物內部含有磷酸銨鹽一類物質。基于能譜分析、TOF-SIMS 分析和紅外光譜分析的分析結果,判斷失效繼電器觸點表面異物應該含有磷酸銨鹽一類物質。

圖7 失效繼電器觸點表面異物紅外光譜分析結果

對失效繼電器觸點進行清洗,再次進行測試,結果發現觸點絕緣電阻可以恢復正常。因此判斷繼電器由于觸點表面異物的存在引起其接觸電阻增大失效,這一類異物主要成分應該為磷酸銨鹽一類物質。

2.3 故障復現

經過兩周(336 h)的貯存試驗后測試發現,繼電器的觸點接觸電阻存在增大的現象,如圖8 所示。通過開封觀察發現繼電器觸點明顯變色,如圖9 所示,電鏡形貌顯示觸點表面存在異物,能譜分析結果顯示異物所在區域主要含磷(P)、氧(O)、氮(N)等元素。繼電器經過高溫高濕貯存試驗后的失效特征與市場失效繼電器F1#基本一致,而繼電器觸點表面含磷物質應該是其內部組件在高溫高濕條件下釋放引入。

圖8 試驗后繼電器觸點的光學形貌

圖9 試驗后繼電器觸點的SEM 形貌和能譜分析結果

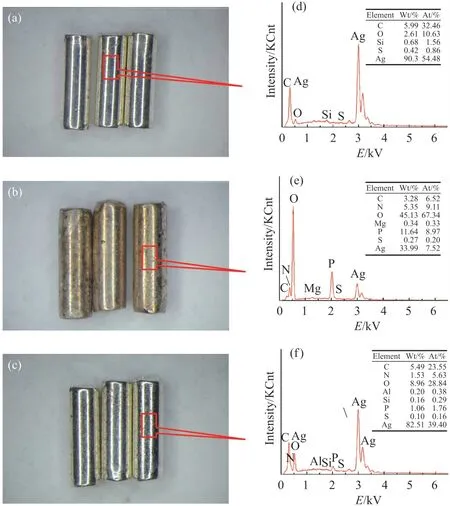

對繼電器內部所有部件進行能譜分析,圖10(a)所示結果顯示繼電器線圈支架內部含有磷,而其他部件未發現明顯異常。線圈支架采用注塑成型,其原材料中就存在含磷物質,通過摻入含磷物質提高支架的阻燃性能,而觸點表面含磷物質可能來源于線圈支架,需要通過開展銀觸點貯存試驗來進行進一步的驗證。

圖10 線圈支架和銀觸點的能譜分析結果

2.4 機理驗證

如圖10(b)所示,試驗前觸點表面未發現含磷物質的存在,168 h 高溫高濕貯存試驗后觸點1#~9#的成分分析結果顯示:與線圈支架一起開展試驗的觸點表面會形成含磷物質(見圖11),尤其是高溫高濕(85℃/85 %RH)條件下的樣品,觸點表面明顯變色(見圖11),磷的含量明顯較高(見圖12)。由此可以得到:在高溫高濕條件下,線圈支架內部的含磷物質會析出并沉積在觸點表面;在相同的濕度下,隨著溫度的升高,線圈支架內部含磷物質的釋放程度會加強。

圖11 銀觸點1#~9#潮熱貯存試驗168 h 后的光學形貌

圖12 試驗后觸點表面磷含量測試結果

3 機理分析與改進建議

3.1 機理分析

繼電器線圈支架所使用材料的主體成分為尼龍材料,磷系阻燃劑則為尼龍材料的常用無鹵阻燃劑[13],而部分類型的磷系阻燃劑如聚磷酸銨(APP)[14],其吸濕能力較強[15]、熱穩定性較差[16]。APP 的結構可以寫成圖13 所示形式,分子結構中n稱為平均聚合度。

圖13 聚磷酸銨分子結構圖

一方面,APP 具有一定的吸濕性和水解作用[17],吸濕性會隨著APP 聚合度增大而下降。伴隨著APP 的吸濕作用,有機材料中添加的APP 會溶于水中并發生水解反應,造成有機材料中APP 的水解析出。另一方面,APP 在高溫環境中會存在熱氧老化的情況[18],老化過程中P—O—P 鍵會發生斷裂、P =O 鍵會增加,APP 的平均聚合度會逐漸下降,熱氧老化過程中APP 會逐步轉化為磷酸二氫銨。

本文研究結果顯示,繼電器觸點表面異物的紅外光譜吸收峰峰位與磷酸二氫銨的吸收峰接近,說明觸點表面存在磷酸銨鹽一類物質。這類物質形成的原因是尼龍材料中的磷系阻燃劑在高溫高濕環境中通過水解和熱氧老化從有機材料內部析出導致。

如圖14 所示,從微觀上看,由于繼電器觸點表面總是起伏不平的,兩個觸點接觸時一般都是通過多個斑點進行接觸,如圖15 和圖16 所示的電接觸,電流通過該接觸面的斑點面時,會存在一定的收縮阻礙,該部分電阻被稱為收縮電阻。同時觸點表面由于各種原因會形成表面膜,進一步增加了觸點接觸電阻,這部分電阻則成為表面膜電阻。如公式(1)所示,觸點接觸電阻Rc為導體電阻Rm、收縮電阻Re和表面膜電阻Rf的總和[2]。

圖14 繼電器觸點表面的SEM 形貌

圖15 電接觸狀態下的微觀示意圖

圖16 電流通過觸點斑點面的示意圖

表面膜電阻是由于觸點表面通過物理吸附、化學腐蝕等方式而形成一層導電性較差的物質引起的[20],本文所示案例的分析結果顯示繼電器觸點表面存在含磷物質,而這類含磷物質的導電性能比金屬導體的導電性能差[19],導致觸點的表面膜電阻Rf的增大,繼而引起觸點接觸電阻增大失效。

3.2 改進建議

繼電器觸點接觸電阻是關鍵參數,觸點表面異物的存在會引起其接觸電阻不穩定增大,會導致整機的故障。有機材料在繼電器內部廣泛應用,比如線圈表面的膠帶、漆包線的漆膜、線圈支架、繼電器外殼。為了提高繼電器的安全性,要求繼電器所使用的材料具有阻燃性能,目前行業內存在部分廠家使用含磷物質作為阻燃劑添加在有機材料內部,提高其阻燃性能。

試驗結果顯示,有機材料中的含磷物質在高溫高濕條件下會析出,并沉積在觸點表面,造成繼電器觸點接觸電阻增大失效。因此,對于繼電器的制造和使用有以下幾點建議:

第一,繼電器使用的有機材料慎用含磷物質作阻燃劑;

第二,在繼電器選型過程中,可以開展高溫高濕試驗,評價繼電器的性能穩定性;

第三,使用過程中注意控制繼電器使用環境的溫度和濕度,有條件的情況下可以選用密封繼電器;

第四,在整機定期檢查過程中要關注繼電器觸點接觸電阻,更換接觸電阻超標的繼電器。

4 結論

本文基于一起繼電器接觸電阻增大的故障事件,開展失效分析,對繼電器接觸電阻增大的失效機理進行研究,并通過故障復現試驗分析導致繼電器失效的根本原因,以制定相應的改進措施。實驗結果表明:(1)繼電器觸點表面的含磷物質會引起觸點接觸電阻增大失效;(2)有機材料中的含磷物質在高溫高濕環境中會析出,并在繼電器觸點表面沉積;(3)在相同的濕度下,隨著溫度的升高有機材料中含磷物質的釋放程度會加強。

觸點接觸電阻作為繼電器的關鍵參數,該參數的穩定性直接影響到整機的可靠性。多余物是造成繼電器接觸電阻增大的重要因素之一,而繼電器內部有機材料的異物析出是多余物的主要來源,在實際應用過程中應注意材料的選型設計,并結合環境試驗加以驗證,以提高繼電器的可靠性。