設計:讓數學教學實現增值性發展

——以“小數的意義建構”為例

王嵐

從知識傳授到素養培育,從單一維度到立體視角,從關注當下到指向未來,課堂需要變革,教學需要增值。教師可以以設計為載體,以素養為核心,基于學科超越學科,基于兒童為了兒童,實現教學的增值性發展。下面,筆者以“小數的意義建構”為例,談談如何通過設計讓數學教學增值。

一、夯實增值的根基:理解教材的編排特點

小學數學課程的內容結構包括顯性的知識結構和隱性的思想方法結構。數學教材中既有數學知識的邏輯結構,又有數學思想方法結構,呈螺旋上升的樣態進行整體編排。對教師而言,讀懂教材,不僅要把握教材的知識結構,還要關注其思想方法結構。

從小數的意義建構來看,教師作為教學設計者,需要將“小數的認識”置于數系的整體中進行觀察與思考。整數、分數、小數的認識是“數與代數”領域的重要內容,是小學數學的基礎與核心,而“小數的認識”在“數的認識”序列中又處于非常重要的位置。從數系的角度來看,小數與整數、分數有著非常密切的聯系。從應用的維度來看,小數的應用在現實生活中比比皆是。從認知的層面來看,小數的學習對于培養學生的結構性思維和成長性思維大有裨益。

基于學生認知發展的階段性特征,小學數學教材一般分兩個階段安排“小數的認識”:一是基于現實情境,初步認識小數;二是逐步概括抽象,進行意義建構。蘇教版教材的編排如下:一是在三年級下冊安排“小數的初步認識”,重視激活學生原有的認知經驗,聚焦生活中的數學原型,在實踐與探索中逐步建立數系關聯;二是在五年級上冊安排“小數的意義和性質”,就小數的意義建構而言,更為關注關系的可視化、認知的結構化和關聯的系統化。

二、把握增值的前提:關注學生的認知基礎

小學數學教學不僅要關注知識的來龍去脈和發生發展,還要聚焦學生的認知基礎與學習規律,從知識的形成、發展線索和學生的認知線索這兩個維度進行整體設計。從小數的意義建構來看,學生已經具有關于數的認識、計量單位的認識以及意義建構的模型認識這三大基礎。

(一)學生關于數的認識的認知基礎

小數與整數結構相似、關系密切,小數與十進分數也有著密不可分的聯系。因此,學生關于整數、分數的認知基礎對小數的學習而言至關重要。其一,在學習“小數的初步認識”之前,學生已經完成了萬以內整數的認識,知道數位和計數單位,對“位值”和“十進制”有了比較充分的了解,在此基礎上認識小數,能較為有效地進行正遷移。其二,學生在三年級上學期學習了“分數的初步認識”,知道將一個物體、一個計量單位平均分成10份,其中的一份就是這個物體、這個計量單位的十分之一,其中的幾份就是這個物體、這個計量單位的十分之幾。小數是十進分數的另外一種表達方式。因此,對于分母為10、100、1000……的分數的認識,為小數的認識提供了必要的結構支持。

(二)學生關于計量單位的認識基礎

其一,學生對長度單位有一定的認識。學生在二年級已經完成了對厘米、分米、米的認識;知道測量長度時需要使用長度單位,了解米、分米、厘米之間的進率關系;具有一定的測量經驗,知道有時不能得到整數的結果。其二,學生對人民幣單位有一定的認識。學生了解元、角、分是人民幣的單位,知道1元=10角和1角=10分,具有一定的購物付款的經驗。無論是對長度單位的認識還是對人民幣單位的認識,因其相鄰兩個單位之間的進率是10,與十進制有著緊密的關聯,都為學生認識小數提供了結構化、形象化、情景化的經驗素材庫。

(三)學生關于意義建構的模型認識基礎

從呱呱墜地開始,兒童就在生活中、學習中不斷接觸各種各樣的數,并從生活中的數、情境中的數逐步抽象為數學中的數。在此過程中,從具象到表象再到抽象,逐步完成數學化思考的過程。

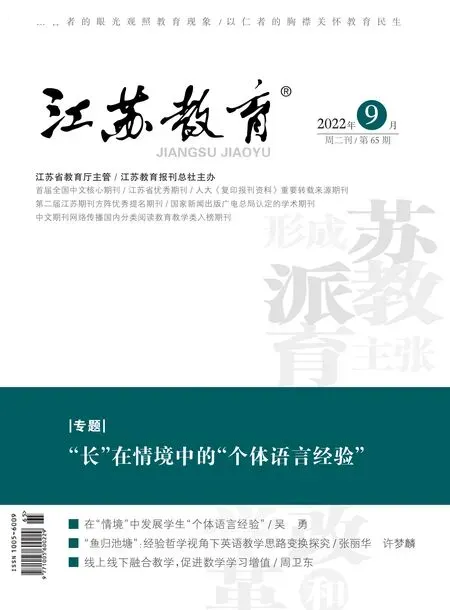

1.在多元表征中認數

對于數的認識,學生常常需要經歷從豐富的現實情境中逐步提煉共性、抽象概括的過程。在形象與抽象之間,計數工具(如計數器、小棒、算盤等)發揮著重要的橋梁作用。如下圖1所示的325的不同表達,無論外在的形式如何變化,計數的載體如何豐富,其數學核心都是表示出了3個百、2個十和5個一。在多元表征中引導學生關注共同特征,有助于他們實現從感性認識到理性認識的升華。

(圖1)

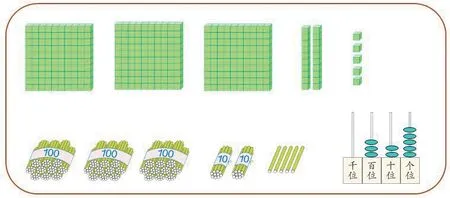

2.在數形結合中認數

數與形是兩個最基本的數學研究對象。在教學中,引導學生將直觀的圖形語言與抽象的數學語言建立起關聯,往往可以起到事半功倍的教學效果。數形結合的思想方法也是數學教學中一條重要的思想主線。數學家華羅庚先生就曾用“數形結合百般好”來表達數形結合的價值與意義。

在整數、分數、小數的認識中,借助各種直觀圖形可以幫助學生更好地理解抽象的數的概念。下圖2就是“千以內數的認識”中非常典型的數形結合的例子。學生可以借助點子圖抽象出數,還可以在點子圖與數線對照中感知數與圖之間的對應關系。學生可以通過圓點的疊加感受數的增大,通過圓點的減少感受數的減小,并由此感受數軸上不同位置的數的大小關系。

(圖2)

三、聚焦增值的關鍵:實現小數的意義建構

真實的學習,是學生基于原有的知識與經驗基礎,主動理解、建構意義的過程,是認知結構不斷擴展并自我完善的過程。從數學認知結構的生長方式來看,一種是同化,另一種是順應。教師應如何基于同化與順應來引導學生建構小數的意義呢?

我們在心跳聲中走上樓梯,走進她的臥室。床頭上掛著一張她的全身照片,只穿著薄薄的紗衣,似法國畫家筆下的天使。我回轉頭,發覺她本人比照片還要美。她已在我看照片時脫去了外衣。

(一)讓經驗可借鑒

沒有一個學生是空著腦袋走進課堂的。每一位進入課堂的學生,或多或少都帶著自己的生活經驗與數學經驗。基于這樣的觀點再來審視“小數的認識”,我們會發現:雖然數的本質是抽象的,但小數作為十進分數的另一種表示方式,在生活中應用十分廣泛。同時,對學生而言,測量長度的結果不是整米數、物品的價格不是整元數……這些都是生活中常見的運用小數的現象。

1.基于測量經驗進行設計

蘇教版教材中“小數的初步認識”就是基于學生的測量經驗進行設計與實施的:兩位同學在測量課桌,發現桌面長5分米、寬4分米,如果用米作單位,不滿1米,怎么表示呢?自然而然,激活了學生原有的生活經驗與學習經驗。不滿1米時,可以把1米平均分成10份,5分米有這樣的5份,就是十分之五米,還可以表示為0.5米。對學生而言,這樣的情景化、任務型的挑戰是站在新舊知識的鏈接點,實現數的認識的自主對接,完成認知結構的自我拓展。

2.基于購物經驗進行設計

除了借助測量經驗展開教學之外,還可以借助購物經驗進行設計。對學生而言,超市中各種物品的價格大多是用小數表示的。雖然沒有系統認識過小數,但對于生活中用小數表示的物品價格,學生都知道其具體意義為幾元幾角幾分。因此,教師可以通過“喚醒生活經驗—激活數學認知—發現意義關聯—建構初步認識”這樣的線索進行具體教學。創設“一個購物袋0.1元,需要付多少錢?”的問題情境,引導學生在一個代表1元的正方形中用自己的方式表示出0.1元。然后組織學生分析、比較其不同的表示方式,直觀感知0.1元是1角,1角是1元的十分之一,也就是十分之一元,十分之一元還可以表示為0.1元。引導學生在自我創造與自我發現中,通過分一分、涂一涂、比一比、說一說等系列化的活動,建立起新數與舊數的聯系,架構起小數與分數的橋梁,從而使他們從意義理解走向意義建構。

(二)讓圖式可應用

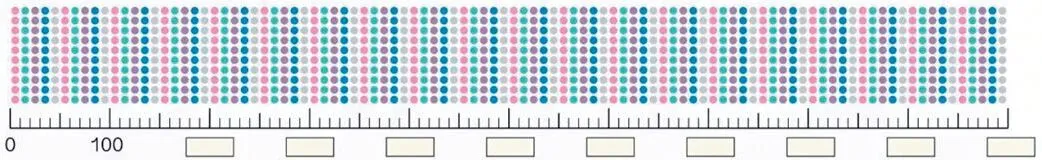

以數學符號、圖形、關系圖等為載體的數學圖式兼具形象與抽象的特征。因此,在數的認識中,需要關注基于圖式模型的設計,在形象與抽象之間形成增強回路。基于數學圖式的教學設計,一方面需要基于學生已有的知識經驗;另一方面需要指向學生思維生長的實踐路線。

在“小數的初步認識”中,教師可以基于價格模型引導學生進行自主建構,形成0.1元的直觀圖式,并在此基礎上認識0.2元、0.3元……在代表1元的正方形的十等分模型建構的基礎上,借助動態變形,完成如下圖3所示的從正方形圖式到長方形圖式再到類米尺直條的變化過程。在變化中聚焦不變,引導學生關注小數的本質,十分之幾的分數可以改寫為一位小數。進而在類米尺的直條中,從價格單位自然走向長度單位,再走向任意的其他計量單位,最終抽象為單位“1”,在“正方形圖式→直條圖式→線段圖→數軸”(如圖4)的過程中完成小數的整體建構。從具象的代表1元的正方形圖式模型,逐步剝離現實意義到代表1的線段圖式模型,并在此基礎上抽象為數軸圖式模型,結構化的設計、系統化的內容、成長型的思維讓教學成為可延展、可持續、可迭代的過程。

(圖3)

(圖4)

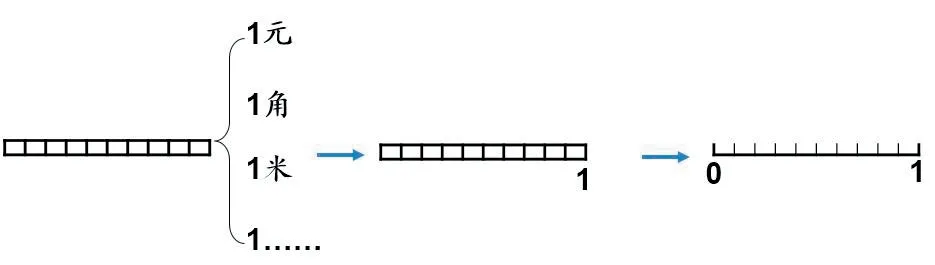

2.在關聯中變化

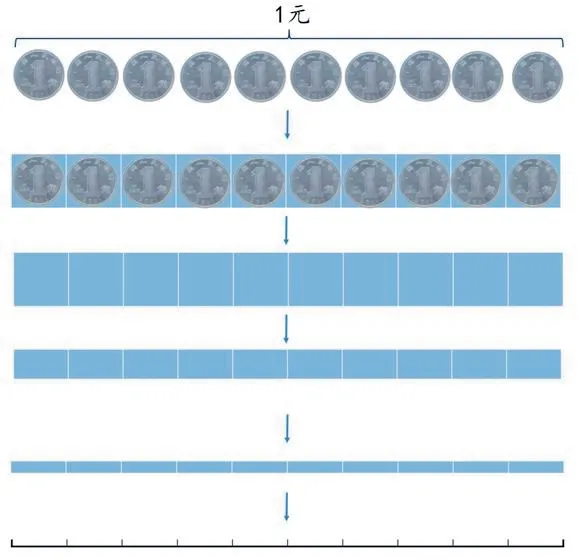

在“小數的初步認識”中,借助測量經驗,基于長度單位模型,可以較好地完成十進分數與小數的鏈接。在此基礎上,如何實現長度單位模型與價格單位模型的有機對接,從而在豐富的生活原型中尋找共同的數學圖式表達呢?下圖5呈現的就是在認識與研究長度單位模型的基礎上,教師引導學生從元與角的關系入手,從具體形象的1個1元硬幣的價值與10個1角硬幣的價值相等,逐步過渡到代表1元的長方形平均分成10份,進而抽象為單位線段的過程。在這樣的關聯中,我們感受到的是兩種計量單位的生活模型在數學視域中實現了統整與歸一。從以圖為基、按圖索驥到建立聯結、族群化歸,從可見的圖式到可感的圖式,從物化的表征到心理的圖式,模型可見,學生的思維可見,生長亦可見。

(圖5)

(三)讓結構可遷移

好的數學教學善于找尋聯結、找準關系、找到方法,以結構模型導引,實現正向遷移,從而使數學知識“像樹一樣生長”。引導學生從“前結構水平”走向“單點結構水平”,進而走向“多點結構水平”,再走向“關聯結構水平”,最終走向“抽象拓展結構水平”。

1.基于直觀進行結構性研究

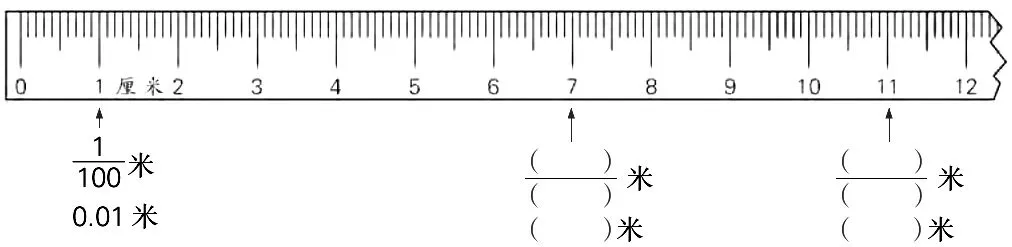

對十進制計數法的認識以及對分數的初步理解是學習小數的兩個重要基礎。在第一學段學習“小數的初步認識”時,主要的研究載體是元、角、分和米、分米、厘米、毫米,這兩類計量單位的共同特點是相鄰兩個單位間的進率都是10。因此,在研究小數的意義時,充分利用直觀素材有助于學生進一步在小數的意義與十進制之間建立聯系。各個版本的教材都充分運用“米尺”這一直觀載體,引導學生借助測量的經驗,基于對長度單位的認識,通過對刻度線的觀察獲得對小數的意義與十進制關系的直觀性與結構化認識。下圖6便為蘇教版教材中“小數的意義和性質”的學習導引示意圖。

(圖6)

2.基于經驗進行結構性推理

學生在學習蘇教版教材中“小數的初步認識”時,對十分之幾可以表示為一位小數有了較為深刻的理解。在第二階段探究小數的意義時,教師可以著力引導學生在“長度背景”中依次用“米”作單位的分數表示出幾分米、幾厘米和幾毫米,并由“一位小數表示十分之幾”類推出“兩位小數表示百分之幾,三位小數表示千分之幾……”,充分發揮學生已有的生活經驗、知識經驗和方法經驗在理解小數意義過程中的支撐作用,引導他們嘗試基于經驗進行合理推理。基于經驗進行結構性推理,有助于學生在大量形象化、情景化的背景中進一步抽離與概括,形成對小數的意義的初步歸納,從而自主建構小數的意義。

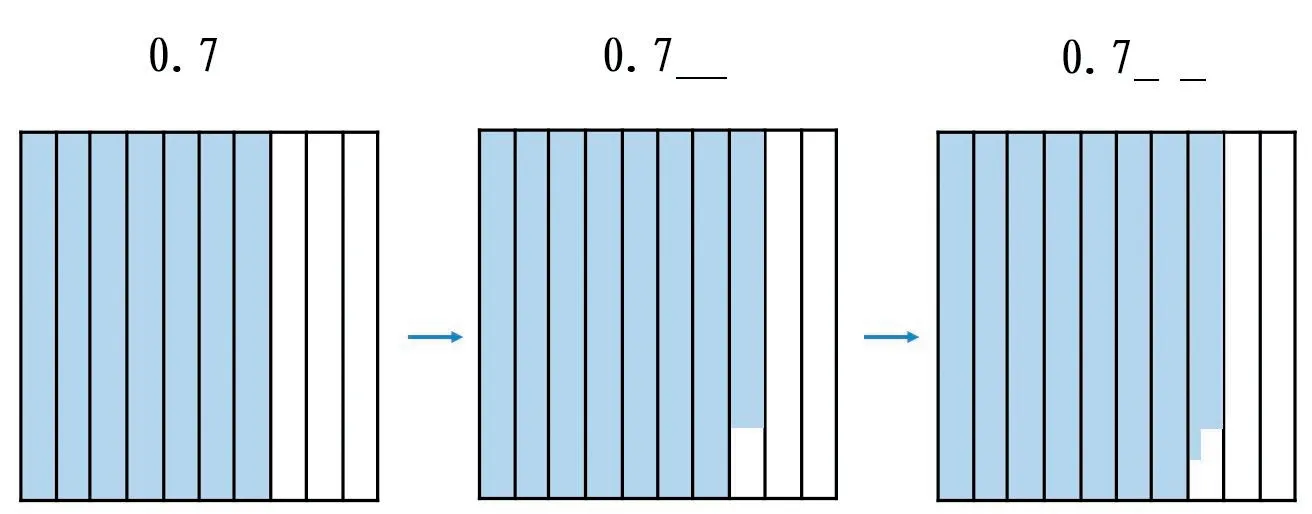

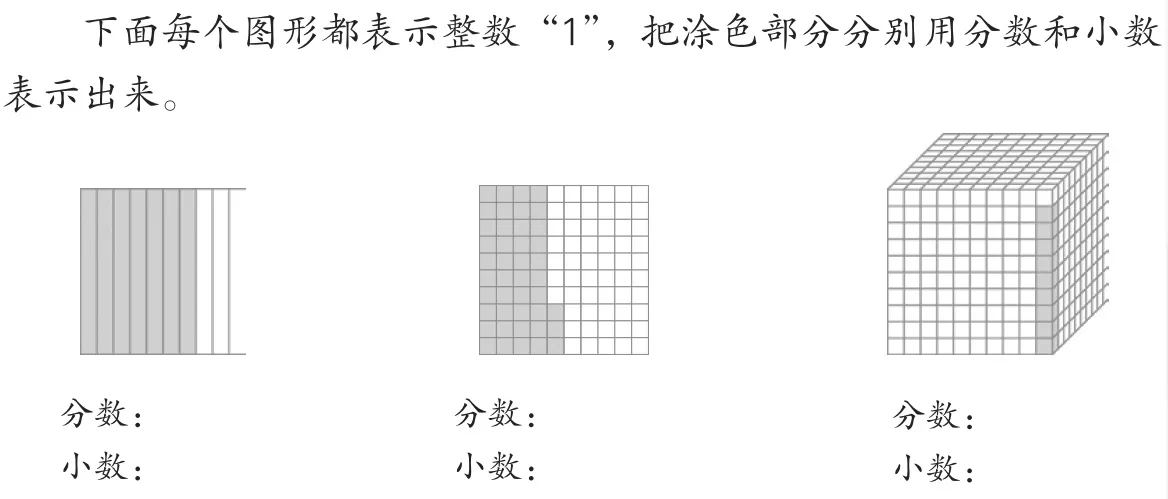

3.基于圖式進行結構性演繹

如果說基于情境逐步抽象、概括、歸納是數學建模的重要步驟,那么,基于圖式進行解釋、說明、演繹也是數學建模的重要方面。教學小數的意義時,怎樣進行基于圖式的結構性演繹呢?我們可以引導學生回憶學習“小數的初步認識”時基于對1元的認識而產生的0.7元的圖式,進而給出比0.7大且比0.8小的小數的結構圖式,引導學生想辦法表示出涂色部分的大小。面對認知沖突,學生能夠想到繼續細分,將這一小格再分為十等份,相當于將整個圖形平均分為100份,從而獲得準確的數學表達——0.78。(如圖7)解決了這一具有挑戰性的問題,學生面對再增加一小塊涂色部分時,就能以此類推,繼續均分,從而獲得0.782這個三位小數。這樣的過程可復制、可持續、可遷移,有助于學生在“新沖突—再細分—新小數”的認知鏈中,從十分之幾到千分之幾,從一位小數到三位小數,從10-n到n位小數,實現對小數意義認識的邏輯自洽與結構再生。在這樣的學習與研究過程中,從正方形模型均分與小數表達到正方體模型均分與小數表達(如圖8),進而拓展為數軸模型的小數表達,如此,結構模型得以遷移,學生的認知模型得以拓展。

(圖7)

(圖8)

綜上所述,筆者認為,最好的設計,其實是最美的預見,更應是最美的遇見。有專業視野和專業解讀,方能預見;有專業實踐和專業堅守,方能遇見。在預見和遇見之中,教學的增值正在悄然發生。