超聲引導肩胛上神經聯合腋神經阻滯在肩袖損傷微創手術后的鎮痛價值

夏德國 吳瑞 宮偉

肩袖損傷微創手術是目前治療肩袖損傷的常用術式,相較于傳統切開手術,其具備創傷小、并發癥少、恢復快等優勢[1]。但無論是何種術式,患者術后早期通常伴有中重度疼痛,對術后肩關節功能鍛煉及康復造成極大影響,不利于預后改善。因此,目前臨床越發重視肩袖損傷患者的術后鎮痛治療。超聲引導肌間溝臂叢神經阻滯是肩袖損傷手術患者常用鎮痛方法,效果顯著,但易引發膈神經麻痹等并發癥,其臨床應用有一定的限制[2]。肩胛上神經支配70%左右的肩關節神經纖維,其余30%左右由腋神經、胸外側神經等支配[3]。本研究擬使用肩胛上神經聯合腋神經阻滯,觀察其對肩袖損傷微創手術患者術后麻醉恢復、疼痛程度、患側肢體麻木程度、不良事件等的影響,為該類患者臨床鎮痛方法選擇提供參考。

1 資料與方法

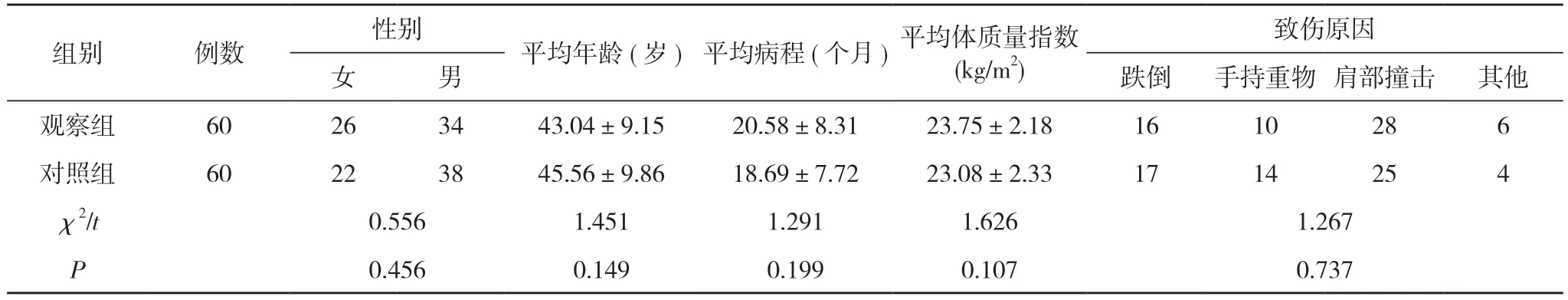

1.1 一般資料 選擇2020 年6 月~2021 年6 月 本院收治的120 例行肩袖損傷微創手術住院患者作為研究對象,按隨機抽簽法分為觀察組和對照組,每組60 例。觀察組中女26 例,男34 例;年齡23~67 歲,平均年齡(43.04±9.15)歲;病程3~38 個月,平均病程(20.58±8.31)個月;致傷原因:16 例跌倒,10 例手持重物,28 例肩部撞擊,6 例其他;體質量指數18.44~28.51 kg/m2,平均體質量指數(23.75±2.18)kg/m2。對照組中女22 例,男38 例;年齡25~68 歲,平均年齡(45.56±9.86) 歲;病程3~36個月,平均病程(18.69±7.72)個月;致傷原因:17例跌倒,14 例手持重物,25 例肩部撞擊,4 例其他;體質量指數18.23~28.17 kg/m2,平均體質量指數(23.08±2.33)kg/m2。兩組患者的性別、年齡、病程、致傷原因、體質量指數等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本研究由本院醫學倫理委員會審核通過。

表1 兩組一般資料比較(n,±s)

表1 兩組一般資料比較(n,±s)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 患者均知曉、同意本研究;符合《AAOS Clinical Practice Guideline Summary:Management of Rotator Cuff Injuries》[4]中肩袖損傷診斷標準,經X 片檢查、關節鏡檢查、超聲檢查等證實;ASA 分級為Ⅰ~Ⅱ級;年齡20~70 歲。

1.2.2 排除標準 對所用藥物或手術不耐受;伴有重要臟器功能不全、凝血功能障礙、神經系統疾病、惡性腫瘤;有藥物依賴史、酒精成癮史、肩部手術史;有出血傾向;處于妊娠期;中途轉為開放手術;臨床資料缺失。

1.3 方法 兩組患者進入手術室后均進行標準監護,開放靜脈通道,給氧,神經阻滯前緩慢靜脈滴注右美托咪定(江蘇恒瑞醫藥股份有限公司,國藥準字H20090248),劑量為0.5 μg/kg。

1.3.1 對照組 接受超聲引導肌間溝臂叢神經阻滯。患者取去枕平臥位,使頭偏向健側,以超聲診斷儀[富士膠片(中國)投資有限公司,型號:Edge-Ⅱ]定位肌間溝臂叢神經,直至在肌間溝內識別C5、C6神經前支,以22G 外周神經叢刺激針(貝朗美爾松根股份有限公司,D 型)采用平面內穿刺法,由外向內側進針,調整針尖位置于C5、C6之間,回抽無血后注射10 ml的0.375%羅哌卡因(瑞典AstraZeneca AB,注冊證號H20140764)。阻滯成功后實施全身麻醉(全麻)手術,術后行圍術期多模式鎮痛治療。

1.3.2 觀察組 接受超聲引導肩胛上神經及腋神經阻滯。患者取坐位,患側手臂內收,肩膀放松,肩胛上神經的阻滯方法如下:超聲探頭平行放置于肩胛岡外1/3上緣,緩慢向頭端移動掃查,直至在肩胛上切跡內,肩胛上橫韌帶下方,肩胛上動脈附近識別定位肩胛上神經,采用平面內穿刺,回抽無血注射10 ml 的0.375%羅哌卡因;腋神經的阻滯方法如下:超聲探頭矢狀位放置于肩峰、腋窩皺襞之間,在肱骨頸表面,三角肌、小圓肌、大圓肌及肱三頭肌圍成的結構內,旋肱后動脈旁識別定位腋神經,采用平面內穿刺,回抽無血注射10 ml 的0.375%羅哌卡因。阻滯成功后實施全麻手術,術后行圍術期多模式鎮痛治療。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 麻醉恢復指標 比較兩組術前肺活量、拔管時間、蘇醒時間、出室時間、術后6 h 肺活量。

1.4.2 疼痛程度 以VAS 評估兩組術前及術后6、12、24 h 靜息與運動狀態下以及蘇醒即刻靜息狀態下疼痛程度。總分為0~10 分,<4 分代表輕微疼痛;4~6 分代表疼痛對睡眠造成影響,但尚可忍受;>6 分代表劇烈疼痛,對睡眠與食欲造成影響,難以忍受。VAS 分值與疼痛程度呈正比[5,6]。

1.4.3 患側肢體麻木程度 比較兩組離開麻醉恢復室時、術后6 h 患側肢體麻木程度,分為4 個等級:0 級:無麻木感;1 級:略有麻木感,且刺痛覺減弱;2 級:麻木感強烈,無刺痛覺;3 級:麻木感強烈,且觸覺消失[7]。

1.4.4 不良事件 不良事件包括阻滯過程中有異感及術后第1 天主訴呼吸困難、上肢無力、聲音嘶啞、嗜睡、惡心嘔吐等。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗,等級計數資料采用秩和檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

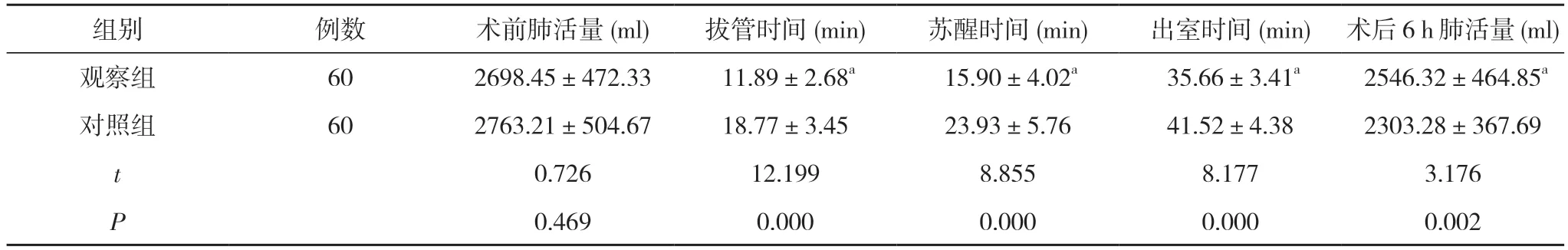

2.1 兩組麻醉恢復指標比較 兩組術前肺活量比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組拔管時間、蘇醒時間、出室時間均短于對照組,術后6 h 肺活量大于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組麻醉恢復指標比較(±s)

表2 兩組麻醉恢復指標比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.2 兩組不同時間點VAS 評分比較 兩組術前及術后6、12、24 h 靜息與運動狀態下VAS 評分比較差異均無統計學意義(P>0.05);觀察組蘇醒即刻靜息狀態下VAS 評分高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組不同時間點VAS 評分比較(±s,分)

表3 兩組不同時間點VAS 評分比較(±s,分)

注:與對照組比較,aP<0.05;-表示蘇醒即刻患者無法下床活動,無疼痛評分

2.3 兩組患側肢體麻木程度比較 觀察組離開麻醉恢復室時、術后6 h 的患側肢體麻木程度均優于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患側肢體麻木程度比較[n(%)]

2.4 兩組不良事件發生情況比較 觀察組阻滯過程中有異感及術后第1 天主訴呼吸困難、上肢無力發生率均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);兩組術后第1 天主訴聲音嘶啞、嗜睡、惡心嘔吐發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表5。

表5 兩組不良事件發生情況比較[n(%)]

3 討論

隨著腔鏡技術的進步與微創理念的深入,肩袖損傷微創手術逐漸在臨床上得到廣泛應用。盡管肩袖損傷微創手術的創傷小,但術后中、重度疼痛發生率仍達30%~70%,不利于麻醉蘇醒與關節功能恢復[8]。因此,給予肩袖損傷微創手術患者有效的鎮痛十分必要。

肌間溝臂叢神經阻滯通過阻滯臂叢神經根、干發揮鎮痛作用,阻滯范圍涉及手、前臂、上臂、肩等部位。眾多研究表明,肩關節鏡手術患者行肌間溝臂叢神經阻滯,可有效抑制術后疼痛[9-11]。肩胛上神經、腋神經支配肩關節相當部分皮膚、肌肉、關節囊的感覺、運動,阻滯二者可滿足肩袖損傷微創手術患者的術后鎮痛需求。在超聲引導下進行肩胛上神經及腋神經阻滯可觀察麻醉藥物在目標神經周圍的擴散情況,實現精準阻滯[12-14]。李以平等[15]研究結果顯示,超聲引導肩胛上神經聯合腋神經阻滯可減少肩關節鏡手術患者不良事件發生,促進術后康復。本研究指出,兩組術前肺活量比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組術后6 h 肺活量大于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),說明相較于肌間溝臂叢神經阻滯,肩胛上神經聯合腋神經阻滯可減輕對肺功能的損傷,原因在于肌間溝與膈神經距離較近,行肌間溝臂叢神經阻滯時局麻藥的擴散可造成膈神經阻滯,膈神經阻滯會極大減弱肺的通氣功能[16-18]。而觀察組拔管時間、蘇醒時間、出室時間均短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),說明超聲引導肩胛上神經聯合腋神經阻滯可減輕全麻藥物對呼吸循環系統的抑制,縮短麻醉復蘇時間,促使患者盡快達到轉出麻醉恢復室的標準。

本研究發現,兩組術前及術后6、12、24 h 靜息與運動狀態下VAS 評分比較差異均無統計學意義(P>0.05);觀察組蘇醒即刻靜息狀態下VAS 評分高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。由此可見,肩胛上神經聯合腋神經阻滯可取得優良鎮痛效果,但該方法術后早期鎮痛效果低于肌間溝臂叢神經阻滯,與胸外側神經、肩胛下神經、鎖骨上神經等也參與肩關節感覺的支配有關,兩組術后12、24 h VAS 評分的增高可能與局麻藥作用逐漸消退相關。本研究中,觀察組離開麻醉恢復室時、術后6 h 患側肢體麻木程度均優于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),證實與肌間溝臂叢神經阻滯相比,肩胛上神經聯合腋神經阻滯的涉及范圍小,可減輕對術后患側肢體感覺、運動的影響[19,20]。在安全性方面,觀察組阻滯過程中有異感及術后第1 天主訴呼吸困難、上肢無力發生率均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),提示超聲引導肩胛上神經聯合腋神經阻滯安全性高于肌間溝阻滯。究其原因,對照組神經阻滯在肌間溝臂叢神經根水平注射局麻藥,同時局麻藥可擴散至膈神經、迷走神經、喉返神經、頸神經節等,從而引發以上不良事件;而觀察組在臂叢神經終末支水平進行阻滯,且局麻藥不易擴散至以上椎前結構,可減少或避免以上不良事件出現。

綜上所述,超聲引導肩胛上神經聯合腋神經阻滯應用于肩袖損傷微創手術患者中,能夠加快術后麻醉恢復,鎮痛效果確切,可改善患側肢體麻木程度,同時降低不良事件發生風險,故有利于患者術后早期康復。