微生物檢驗在肺曲菌病患者診治中的價值研究

謝琰琰 王國磊

肺曲霉菌病(pulmonary aspergillosis,PA)又稱為肺曲霉菌感染,主要是指肺曲霉菌侵襲肺部而引發的肺部疾病,其臨床表現為咳嗽、咯血、發熱、氣短等,嚴重者還會由于肺功能損傷、免疫力降低等因素引發器官功能衰竭[1]。臨床依據發病部位、侵襲情況以及宿主免疫狀態將PA 分為寄生性肺曲霉菌病(parasitic pulmonary aspergillosis,PPA)、過敏性肺曲霉菌病(allergic pulmonary aspergillosis,APA) 和侵襲性肺曲霉菌病(invasive pulmonary aspergillosis,IPA)3 種 亞 型。PA 患者通常需要接受抗真菌藥物治療,因而在治療前應給予患者較為準確的微生物檢驗,對患者的疾病類型進行鑒別診斷[2]。本研究主要給予PA 患者GM 試驗、G 試驗以及痰培養,探究微生物檢驗在PA 患者臨床診治中的應用效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2020 年6 月~2022 年5 月收治的152 例PA 患者作為研究對象,所有患者均經組織病理切片檢查確診為PA,其中PPA 患者63 例,APA 患者57 例,IPA 患者32 例。PPA 患者中男37 例,女26 例;年齡21~71 歲,平均年齡(46.84±3.51)歲。APA 患者中男34 例,女23 例;年齡20~73 歲,平均年齡(47.11±3.45)歲。IPA 患者中男18 例,女14 例;年齡21~66 歲,平均年齡(46.75±3.36)歲。本研究經倫理委員會核批,且患者及其家屬對本次研究知情并簽署知情同意書。

1.2 納入標準 ①住院時間≥5 d;②體溫>38.3℃;③患者存在不同程度的呼吸道感染癥狀;④胸部影像學檢測發現符合曲霉菌感染特征;⑤同意纖維支氣管鏡下取肺泡灌洗液進行GM 檢測及肺組織活檢;⑥臨床資料完整;⑦精神狀態良好,具備較高的檢測依從性。

1.3 排除標準 ①年齡≤18 歲;②入院1 周內接受股溝抗真菌治療或是正在使用半合成青霉素;③合并其他部位真菌感染或其他呼吸系統疾病;④使用高劑量激素;⑤接受透析治療;⑥輸注白蛋白或球蛋白;⑦化療后存在嚴重黏膜炎患者。

1.4 方法 所有患者均采用GM 試驗、G 試驗以及痰培養檢測法進行檢測。

1.4.1 GM 試驗 ①試劑及儀器:GM 試劑盒(北海市興龍生物制品有限公司)、全自動化學發光酶免分析儀(天津喜諾有限公司有限公司)、低溫高速臺式離心機(北京白洋醫療器械有限公司)、漩渦震蕩儀(上海康禾光電儀器有限公司)、4℃/-20℃電冰箱(海爾集團公司)。②檢測過程:于患者入院后為其進行常規禁水禁食,并于第2 天采集空腹靜脈血,置入高速離心機中以3000 r/min 的速度進行10~15 min 的離心,取血清保存于2~8℃冰箱之中,2 h 內進行檢測。嚴重溶血、黃疸、脂血的樣本不給予檢測。將GM 試劑盒取出于室溫下進行溫度平衡20 min,試劑條從密閉盒中取出,將樣本倉和吸頭倉封膜撕下后插入試劑槽中,整個過程不能讓吸頭跳出或者樣本倉液體濺出。用1 ml 溶解液溶解質控品,并在漩渦儀震蕩1 min,直到完全溶解后備用。將溶解后的質控品和樣本血清分別吸300 μl依次加入樣本倉里,并反復吸排6 次以上,加樣過程中避免氣泡產生,啟動FASIC 測量流程進行反應,反應結束后檢測系統自動計算出每個樣本的半乳甘露聚糖濃度。半乳甘露聚糖濃度≥0.5 μg/L 則認為是半乳甘露聚糖陽性,則發生曲霉菌深部感染的風險高;半乳甘露聚糖濃度<0.25 μg/L 則認為是半乳甘露聚糖陰性,發生曲霉菌深部感染的風險低。

1.4.2 G 試驗 ①試劑及儀器:真菌(1,3)-β-D 葡聚糖檢測試劑盒(北京金山川科技發展有限公司,MB-T80)。②檢測過程:于患者入院后為其進行常規禁水禁食,并于第2 天用專用試管采集空腹靜脈血4 ml,放入高速離心機內,以3000 r/min 的速度進行10~15 min 離心,分離血漿后2 h 內進行檢測。標本需要保存于2~8℃條件下,且保存時間≤24 h,運輸過程應保障冷藏。取上述血清0.1 ml 加入0.9 ml 處理液之中混合均勻后于70℃條件下孵育10 min,取出后放置于冷卻槽中冷卻5 min。反應主劑溶液的配置主要依據如下原則:GKT-1M:無需復溶,GKT-2M、GKT-5M、GKT-10M、GKT-20M:分別取反應主劑溶液0.6、1.2、2.8、5.6 ml 混勻并靜置代用,復溶后的試劑于2~8℃保存,并于30 min 內使用。將血清樣本0.2 ml 加入酶反應主劑之中,溶解后通過微量加樣器將其轉移至9 mm×65 mm 標準無熱源平底試管中,在此過程中應避免產生氣泡,隨后將其插入MB-80 微生物快速動態檢測系統之中進行反應,反應結束后由檢測系統自動計算出待檢測的血清樣本之中(1,3)-β-D 葡聚糖含量。

1.4.3 痰培養 為入院的PA 患者采集痰液做真菌培養以及涂片檢查,采集過程中應嚴格遵循無菌操作。患者晨起后應用朵貝氏液及清水漱口,充分去除口腔中的細菌,然后由采集人員指導患者進行深呼吸,用力咳出氣管深部的痰液至無菌容器之中,30 min 內送檢。依據臨床實驗操作規程進行痰液培養,將樣本接種于實驗室標準沙保羅氏培養基和科瑪嘉玉米顯色培養基之中,經25℃孵育。對生長的菌落進行染色,并于顯微鏡下觀察菌體的形態,經全自動微生物系統鑒定及藥敏試驗。涂片鏡檢:臨床標本經過10%~20%的KOH 固定處理5~10 min 或革蘭氏染色涂片后,直接用電子顯微鏡在高倍鏡下觀察菌絲、孢子。依據臨床對深部真菌感染的診斷標準對其進行判斷,將標本接種于沙保羅氏培養基和科瑪嘉玉米顯色培養基之后24~48 h,如若菌落呈孔狀生長則記為陽性,如偏厚經染色后鏡檢,如若發現孢子及菌絲判定為陽性。

1.5 觀察指標及判定標準 對比三種亞型患者不同檢測方法陽性率及臨床癥狀,分析三種亞型患者治療措施及預后效果。①聯合檢驗中GM 試驗、G 試驗、痰培養任意一項檢驗結果為陽性即記為陽性。②臨床癥狀主要包括發熱、咳嗽、咯血、胸悶、肺啰音等。③依據患者的實際情況給予手術、藥物治療,探究不同類型患者的治療情況及預后效果。

1.6 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

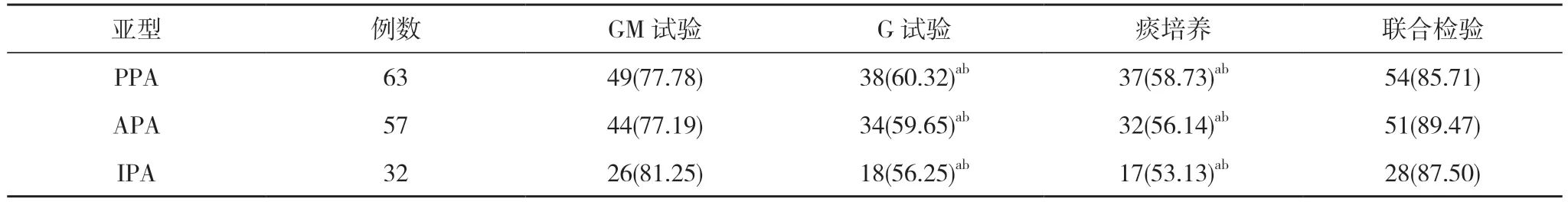

2.1 三種亞型患者不同檢測方法的陽性率對比PPA、APA、IPA 患者GM 試驗的陽性率高于G 試驗與痰培養,差異具有統計學意義(P<0.05);且PPA、APA、IPA 患者聯合檢驗的陽性率高于G 試驗與痰培養,差異具有統計學意義(P<0.05)。PPA、APA、IPA 患者聯合檢驗的陽性率略高于GM 試驗,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 三種亞型患者不同檢測方法的陽性率對比[n(%)]

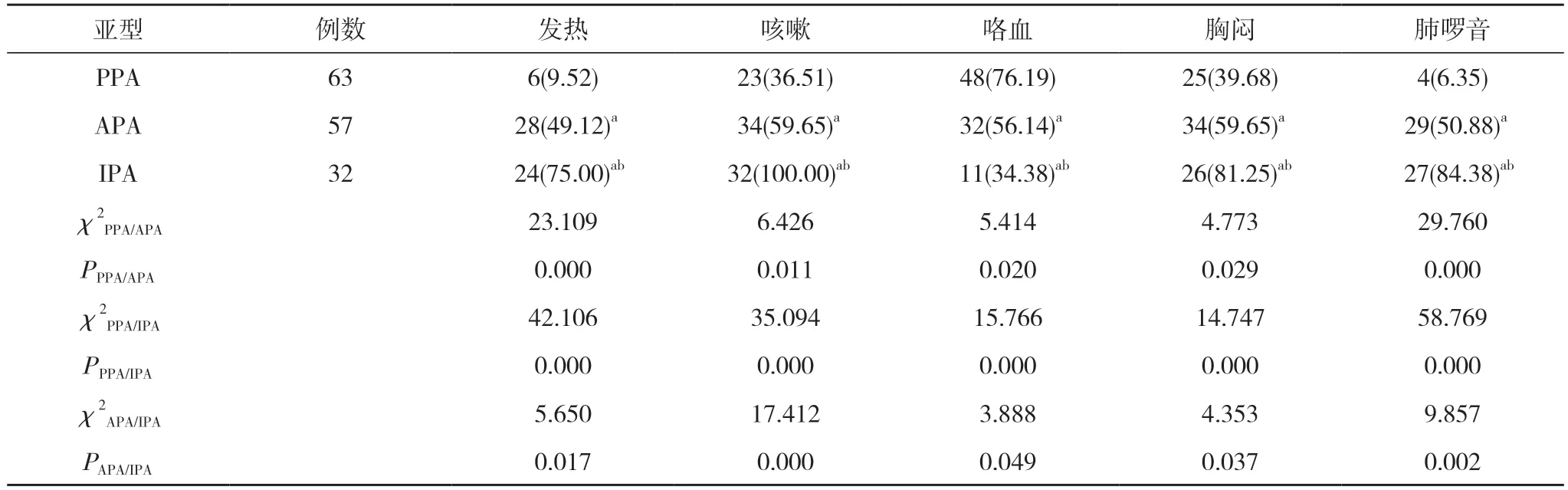

2.2 三種亞型患者臨床癥狀對比 PPA 患者癥狀多表現為咳嗽、咯血、胸悶,APA 患者癥狀多表現為咳嗽、咯血、胸悶、肺啰音,而IPA 患者癥狀多表現為發熱、咳嗽、胸悶、肺啰音。IPA 患者的發熱、咳嗽、胸悶、肺啰音發生率高于APA、PPA 患者,APA 患者的發熱、咳嗽、胸悶、肺啰音發生率高于PPA 患者,PPA 患者咯血發生率高于APA、IPA 患者,APA 患者咯血發生率高于IPA 患者,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 三種亞型患者臨床癥狀對比[n(%)]

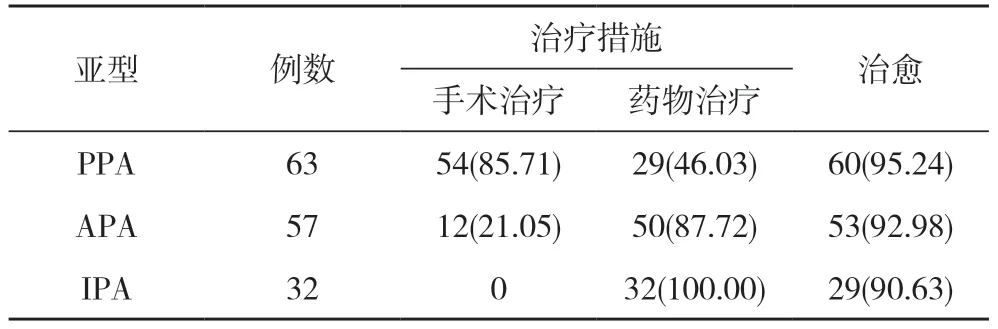

2.3 三種亞型患者治療措施及預后效果分析 PPA 患者85.71%采用手術治療,APA 患者87.72%采用藥物治療,IPA 患者100.00%采用藥物治療。治療后,三種亞型患者的治療效果均較好,PPA 治愈率為95.24%,APA 治愈率為92.98%,IPA 治愈率為90.63%。見表3。

表3 三種亞型患者治療措施及預后效果分析[n(%)]

3 討論

PA 在臨床重癥患者之中高發,由于該類患者往往需要長期接受抗生素以及激素等藥物治療,導致免疫力降低,因而發病風險較高。PA 患者主要可以分為PPA、APA 以及IPA 三種亞型,PPA 發病較為隱匿,且癥狀缺少特異性,診斷較為困難;APA 多與哮喘、慢性嗜酸粒細胞肺炎等進行鑒別;IPA 則病情進展較為迅速,對患者的生命安全造成嚴重影響[3]。因而為了更好地保障臨床針對性治療措施的開展,需要通過微生物檢驗以及臨床癥狀對患者疾病亞型進行分辨,選擇適當的治療方法以提升臨床療效[4]。

微生物檢驗作為以微生物學理論為基礎,利用微生物試驗技術研究微生物種類、性質、活動規律等的重要技術,在真菌感染性疾病的診斷中具有良好的應用價值[5]。本次研究對152 例PA 患者分別進行微生物檢驗——GM 試驗、G 試驗以及痰培養檢測,結果發現,PPA、APA、IPA 患者GM 試驗的陽性率高于G 試驗與痰培養,差異具有統計學意義(P<0.05);且PPA、APA、IPA 患者聯合檢驗的陽性率高于G 試驗與痰培養,差異具有統計學意義(P<0.05)。PPA、APA、IPA 患者聯合檢驗的陽性率略高于GM 試驗,但差異無統計學意義(P>0.05)。對其原因進行分析,主要是由于痰培養為微生物檢驗的基礎措施,主要通過致病菌培養的措施對感染疾病的類型進行判斷。G 試驗通過對真菌細胞壁的主要成分特異性進行檢驗,從而判斷患者真菌感染的情況,如若患者機體受到真菌深部侵襲,則會導致(1,3)-β-D 葡聚糖在體內釋放,含量不斷提升[6-9]。而GM 的主要檢測成分為半乳甘露聚糖,該成分廣泛存在于曲霉與青霉細胞壁之中,該指標的釋放量與菌量呈正比,因而對其含量進行檢測,能夠更好地反映感染的程度,并通過對其的動態監測能夠評估患者的臨床治療效果,并依據檢測結果優化治療方案,改善患者預后[10-13]。

同時本次研究對患者的癥狀進行分析,結果發現,PPA 患者癥狀多表現為咳嗽、咯血、胸悶,APA 患者癥狀多表現為咳嗽、咯血、胸悶、肺啰音,而IPA 患者癥狀多表現為發熱、咳嗽、胸悶、肺啰音。IPA 患者的發熱、咳嗽、胸悶、肺啰音發生率高于APA、PPA 患者,APA 患者的發熱、咳嗽、胸悶、肺啰音發生率高于PPA 患者,PPA 患者咯血發生率高于APA、IPA 患者,APA 患者咯血發生率高于IPA 患者,差異有統計學意義(P<0.05)。因而臨床通過微生物檢驗的方法能夠對三種PA 亞型進行鑒別診斷,為病情的評估提供更進一步的參考信息[14-16]。既往研究中開展涂片直接鏡檢,操作較為便捷,可更快速得出結果。但通常無法對真菌菌屬進行區分。痰培養的應用能夠對真菌均屬進行區分,致病性真菌培養呈現陽性即可確診,但對于條件致病性真菌,則需要進行連續2 次培養分離出同種曲霉菌才能夠作出診斷。真菌感染會合并細菌感染,故在臨床工作中需提高警惕,盡早作出診斷,避免誤診、漏診。乳甘露聚糖同樣是真菌細胞壁的主要成分,具有一定的抗原性,因而GM 試驗對于早期診斷曲霉菌病有一定價值。開展GM 試驗,同時可聯合肺泡灌洗液培養,盡可能采取多種試驗檢測方法,提高肺曲霉菌的診斷率。真菌的抗原檢測主要有(1,3)-β-D 葡聚糖及半乳甘露聚糖為真菌細胞壁的主要成分,其普遍存在于真菌屬的細胞壁中,為所有酵母菌及絲狀真菌細胞壁中特有的成分。對于BDG 的檢測稱為G 試驗,可被用于肺曲霉菌病的早期診斷。

此外,不同PA 亞型患者的表現不同,也會使得臨床治療方案存在差異,其中PPA 患者主要是由于曲霉球絕大多數發生于原有的肺空洞內,形團塊狀肉芽腫性曲霉菌球,導致患者出現咯血癥狀,因而臨床中主張應用手術治療,其主要目的在于將肺部原發疾病和寄生性曲菌球切除,避免出血[17-19]。APA 是由曲霉引起的一種過敏性疾病,幾乎僅由煙曲霉引起,主要表現有反復發作的哮喘癥狀,該類患者可經歷3 個臨床階段:早期激素敏感性哮喘,中期激素依賴性哮喘,晚期肺纖維化、蜂窩肺[20]。因而該亞型早期通過藥物治療可阻止病情進展,晚期則需通過手術保障預后效果。IPA 臨床上則主要采用抗真菌藥的治療方法,本研究中,PPA以手術為主,APA 以用藥為主,IPA 患者則未經手術治療,結果發現,三種亞型患者治療效果均較好,PPA 治愈率為95.24%,APA 治愈率為92.98%,IPA 治愈率為90.63%。

總之,微生物檢驗方法聯合應用能夠更好地提升PA 患者的診斷率,并對患者進行亞型判斷,從而確定后續治療的開展。經治療后各亞型患者均取得較好的預后效果,該微生物檢驗為臨床疾病的診斷、鑒別診斷及治療提供了較高的參考依據,值得廣泛應用于臨床。