高職院校《貴州省情》課程助力貴州省“強省會”行動的可行性與路徑探析*

楊梓涵 李岑

(1.貴州輕工職業技術學院;2.貴州財經大學)

一、引言

貴州省“強省會”五年行動,是貫徹落實習近平總書記視察貴州重要講話精神的重大舉措,是在新階段下推動全省高質量發展的戰略抉擇、在新征程中創造高品質生活的迫切需要、在新格局下參與高水平合作競爭的主動選擇[1]。省會作為區域發展的增長極,其作用和地位在20 世紀50年代法國經濟學家佩魯提出的“增長極理論”中得到了系統性的闡釋,即經濟發展在時間和空間上都不是均衡分布的,有限的資源只有投入到發展潛力大、規模經濟和投資效益明顯的少數地區或行業,使主導部門或有創新能力的企業或行業在一些地區或大城市聚集,形成一種資本與技術高度集中、具有規模經濟效益、自身增長迅速并能對鄰近地區產生強大輻射作用的“增長極”或“發展極”。[2]近年來,增長極理論在我國制定區域發展政策時應用十分廣泛,部分省份(包含東、西部地區)已制定了明確地將省會打造為增長極的戰略。從自然地理環境的視域來審視強省會戰略可以發現,西部地區的省會相比于本省內其他地區往往處于自然條件最好的平原、盆地地區,環境承載力較強,但上述省會現仍屬于“無強核省份”,省會及其他城市均有待進一步的發展,省會對省域經濟帶動有限,以中東部地區的省份為例,無“強省會”戰略的“山西、江西、廣西、河北”等省(區)的發展速度略遜于在“強省會”戰略引導下以省會“成都、武漢、合肥、長沙”為增長極的“四川、湖北、安徽、湖南”等省。所以貴州省“強省會”五年行動,可在今后的發展中強化省會的集聚作用,打造增長極,作為省域高質量發展的示范,進而帶動整個區域經濟發展水平的提高。[3]

千秋基業,人才為本。人口是城市發展的關鍵因素之一,人口的遷移流動與集聚給城市帶來可持續發展的人力、物力和智力資源,促進經濟持續增長,持續推進城市化進程。[4]大量的跨區域勞動力轉移是現階段我國經濟發展的主要特征,勞動力的主觀感受由就業、養老、醫療、教育等公共福利所構成,是勞動力去留的重要條件。[5]貴州省的優勢在于房價尚未達到東部地區城市負面擠出效應的域值,人才補貼政策不遜于中部地區城市,對個體留在城市具有顯著的正面影響,隨著近年來的大力發展,公共服務和基礎設施與全國其他省份趨同,不會產生顯著的影響。[6]“強省會”是一項系統工程,涉及到經濟社會的方方面面,其關鍵點與核心點在于人才。貴陽市第十一次黨代會強調:要堅定不移強人才,著力匯聚“強省會”的智力支撐……要聚焦大學生,扎實開展好在黔高校畢業生貴陽貴安就業創業行動,讓更多優秀青年人才落戶貴陽、扎根貴陽、建設貴陽……強化高校育才,大力支持市屬高校內涵式發展,有針對性地培育出更多緊缺型、急需型人才[7]。與此同時,中國的勞動者往往具有濃烈的家庭觀念,正所謂“父母在,不遠游”,其父母、配偶、子女以及由此所延伸的社會關系是勞動者選擇定居城市的重要因素。[8]本地畢業生的就業有著上述政策與理論支撐,筆者根據實地調研,統計得出貴州高職院校的生源以本省生源為主,所以高職院校在高校育才和畢業生扎根貴陽的任務中責無旁貸。與培養緊缺型、急需型人才的專業課程不同,高校的思想政治理論課可以從地域社會發展的維度助力強省會行動。

二、《貴州省情》課程與貴州省“強省會”行動相融合的可行性探析

地域社會發展本身具有深刻教育性、歷史傳承性特點,蘊含著極為豐富的思想政治教育元素。當地的社會、經濟、文化建設與高校思想政治理論課實踐教學有機結合,能充分發揮地域社會發展的教育作用,有效調動廣大學生對思想政治理論課的學習興趣,并構建完善的思想政治教育生態體系。[9]省情課是對一個省的自然、地理、政治、經濟、文化、社會等方面歷史現狀和發展規律的綜合反映,《貴州省情》課程承擔著講解黨和國家相關支持貴州發展的政策,經濟、科技、文化發展,貴州脫貧攻堅和鄉村振興成就,多民族團結互助的社會生態,在使貴州大學生在掌握專業知識的同時,全面了解貴州,認識貴州省情的本質特征,把握貴州經濟社會的發展規律,激發大學生熱愛貴州、宣傳貴州和建設貴州的熱情,引導廣大青年學生積極投身“四新”“四化”建設,為貴州經濟社會發展作出新的貢獻。

堅持以高校思想政治教育工作為統領,全面落實“三全育人”要求,一是通過省情課堂教學,運用馬克思主義的認識論和科學的教學方法,借助現代化的課堂教學手段使學生在系統、全面地認識貴州省情的同時,了解國家和貴州省的政策導向,更好地理解貴州省“強省會”五年行動;二是通過省情課堂教學,引導學生以發展的觀點來看待自身發展與區域發展的緊密聯系,地理區位是相對靜止的,但是社會和經濟確是不斷發展變化的,大學生只有牢牢把握住時代發展的浪潮才能實現個人價值與社會價值的統一;三是通過省情課堂教學,用辯證的觀點認識“強省會”的重要意義,認識到我們所處的貴州雖然地理環境相對復雜,但作為中國西南地區的地理中心區位優勢明顯,其東可接湖廣,西可控川滇,正如《黔書》所載“無黔,則蜀粵之臂可把,而滇楚之吭可扼……黔治則有與之俱治者,黔亂則有與之俱亂者”[10],思政課的要務便是讓同學們學會以辯證的觀點在不利因素中發現隱藏的有利條件,激發青年學生建設家鄉的信心和熱情;四是通過省情課堂教學,用開放的觀點認識當下的貴州實際,隨著經濟全球化、一體化趨勢的不斷加強和“多邊主義、開放包容、互利合作、與時俱進”的后疫情時代特征,從世界各國到國內各省市分工合作、相互依賴、共同發展已成為時代的主題,貴州省的經濟發展已經成為全國經濟乃至世界經濟鏈條下的一環,只有用開放的觀點認識貴州省情,跳出局限,才能總覽時代發展的脈絡;五是通過省情課堂教學,將“省力”研究作為學生今后學習與工作的著力點,“省力”是一個省的社會生產力的發展能力,只有通過社會生產力的作用,才能使我們區位優勢和生態資源得到合理的開發利用,才能轉變為社會發展與個人發展。

通過分析上述地域社會發展與《貴州省情》課程在貴州省“強省會”行動中相融合的各維度目標,我們在構建好著力點的同時,也需要在課堂實踐中找尋實現的路徑。

三、《貴州省情》課程與貴州省“強省會”行動相融合的路徑探析

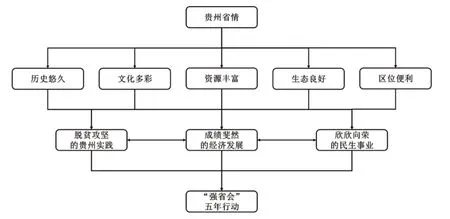

打通《貴州省情》課程與貴州省“強省會”行動之間的關聯,需要高職院校將“堅定不移強人才,著力匯聚‘強省會’的智力支撐”的育才理念融入到課程講授之中。貴州省情課涵蓋貴州省的方方面面,根據“強省會”行動關于在黔高校大學生“落戶貴陽、扎根貴陽、建設貴陽”的具體要求,需要根據《“貴州省情”課程教學要點》將課程內容進行模塊化整合,制定出科學合理的授課大綱。學生通過在課堂上學習貴州的悠久歷史,知曉其作為中華民族歷史文化的重要組成部分,從“知行合一”王陽明心學,到挽救了中國革命的“遵義會議”,再到以加強國防為中心的戰略的“三線建設”,追尋新時代貴州精神的歷史溯源;學習多彩的民俗文化,知曉貴州省擁有“一山不同族,五里不同俗,十里不同風”的民族文化基因庫,以“多彩貴州”的文化符號,構建多元文化薈萃的文化品牌,凝聚繁榮貴州省文化事業的情感基礎;學習豐富的自然資源,知曉貴州齊全的能源資源、突出的生物資源和多樣的旅游資源,蓄能走好新時代的長征路的知識與文化;學習良好的生態環境,知曉貴州生態環境的優勢,其豐富的植被、舒適的氣候、清新的空氣等生態優勢正逐步轉化為經濟發展優勢,筑牢“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念;學習便利的區位優勢,知曉貴州省“近海”“近江”“近邊”的區位優勢和以貴陽為中心的“十字形”交通網對貴州的西南交通樞紐地位的全面鞏固,樹立擼起袖子加油干、邁開步子加快趕的發展信念。在上述五個維度的學習之后,將課程升華至脫貧攻堅貴州實踐的成果與經驗,使本省同學了解家鄉翻天覆地的時代巨變,外省同學知曉貴州脫貧攻堅的非凡成就,在此基礎上以貴州近年來成績斐然的經濟發展,作為同學們成為貴州省城鎮化進程和大交通、大旅游、大數據發展后備力量的理論基礎,最后以欣欣向榮的民生事業的內容宣導,作為在黔高校大學生落戶貴陽、扎根貴陽、建設貴陽的有力保障。具體路徑如圖1 所示。

圖1 《貴州省情》與貴州省“強省會”行動相融合的授課路徑

高職院校也可根據自身實際及專業、學科優勢,結合貴州省“強省會”行動,為不同專業的高職生制定適合本校師生特點的《貴州省情》課程和實踐活動,將課堂中講授基本知識與結合專業開展的省情課實踐活動結合起來,讓學生自主地在實踐中找到為貴州高質量發展貢獻力量的途徑。

四、結語

《國務院關于支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》(國發〔2022〕2 號)文件精神指引我們,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,努力開創百姓富、生態美的多彩貴州新未來,在全面建設社會主義現代化國家新征程中貢獻更大力量。[11]在黔高職院校根據國務院、貴州省的相關文件精神,堅定不移努力推動教育高質量發展,加強創新型、技能型人才培養,通過思想政治理論課與專業技能課的協同作用,大力弘揚團結奮進、拼搏創新、苦干實干、后發趕超的貴州精神,完善工作機制,細化實施方案,明確工作分工,主動作為、大膽探索,以敢闖敢干的姿態在貴州省“強省會”五年行動中讓更多的高校畢業生“落戶貴陽、扎根貴陽、建設貴陽”,在新時代西部大開發上闖出一條新路。

【相關鏈接】

貴州財經大學(GuiZhou University of Finance and Economics),坐落于貴州省貴陽市,是貴州省經濟管理人才培養基地,入選貴州省一流大學專業重點建設項目、貴州省一流大學一流平臺建設(培育)項目、全國第二批深化創新創業教育改革示范高校。

學校創辦于1958 年,原名貴州財經學院,1992 年與貴州計劃管理干部學校合并,2012 年經教育部批準更名為貴州財經大學,2018年增列為博士學位授予單位。

截 至2021 年12 月, 學 校有花溪、鹿沖關兩個校區,占地總面積5029 畝,總建筑面積1086169.65 平方米,固定資產總值4.08 億元;設有學院(部)18個,開設本科專業66 個;有1 個博士后科研流動站,3 個博士學位授權一級學科,11 個碩士學位授權一級學科,15 個碩士專業學位授權類別;有教職工1996 人;有全日制在校生18837 人,其中博士研究生56人,碩士研究生2483人,本科生16127 人,留學生56 人。

師資力量

截至2021 年12 月,學校有教職工1996 人,其中專任教師1188 人,專任教師中高級職稱教師701 人,擁有博士學位教師616人,博士生導師40 人,享受國務院政府特殊津貼專家3 人,享受省政府特殊津貼專家8 人,貴州省核心專家3 人,省管專家9 人,黔靈學者1人,省級教學名師5人,省級優秀教師9 人,全國優秀教師1 人,“西部之光”訪問學者15 人;貴州省高層次創新型“百”層次人才2 人,千層次人才12 人。