從素質冰山模型橫向維度看新文科背景下外語人才培養模式改革創新*

楊俏村

(北京聯合大學應用科技學院)

一、新文科理念下外語人才培養模式改革的必要性

2019年,多部門聯合啟動“六卓越一拔尖”計劃 2.0,全面推進新文科建設。吳巖司長2019年在高端論壇做的“新使命、大格局、新文科、大外語”主旨發言中指出,高等外語教育發展要著力培養“一精多會”“一專多能”的高素質、國際化復合型人才。當前,我國高等教育已進入全面提升人才培養能力的新階段,教育部正積極推進“雙一流”建設、“雙萬計劃”“新文科”建設及“三級專業認證”,外語各專業應與時俱進,夯實質量文化,大力提高對外語人才的全方位培養能力。

人才培養模式改革是高等學校內涵建設的核心。2020 年《普通高等學校本科外國語言文學類專業教學指南》從多維度為全國高校外語類專業建設和人才培養提供了指引。目前,我國高校外語人才培養的現狀是,外語普通人才資源過剩、高端精英人才匱乏、職場成就不高,思辨能力弱、創新能力不強,外語教育理念及方法陳舊、辦學模式趨同、教學內容與社會實踐需求脫節,跨學科知識不足,跨文化能力欠缺,中國文化底蘊不深等。當今大環境下,新時代外國語言文學學科也被賦予了嶄新使命,外語人才作為重要的戰略資源,應服務于中華文化“走出去”戰略、“一帶一路”建設,以促進人類文明互學互鑒。胡文仲(2014),文秋芳(2014),束定芳(2017),王文斌、李民(2017)等外語界學者均指出,新文科背景下的外語人才培養模式改革創新勢在必行。

二、從素質冰山模型橫向維度之冰山上方看外語人才培養跨學科模式

美國著名的心理學家、哈佛大學教授麥克利蘭博士是最早提出“勝任力素質”的人,并構建了“冰山模型”。[1]在此基礎上,美國學者萊爾·M·斯潘塞和塞尼·M·斯潘塞博士提出了“素質冰山模型”理論。[2]

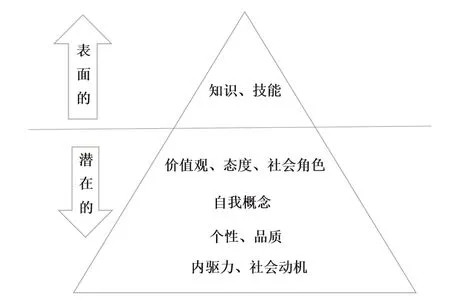

如圖1 素質冰山模型所示,金字塔形狀的冰山構造,橫向維度分為兩個層面,第一個層面是冰山上方的知識技能,更側重學識儲備,屬于基準性勝任力,這部分是外在的、可以表現出來的顯性素質,比較容易被了解和測量。

圖1 素質冰山模型

從外語人才培養模式出發,教師組織教學方面,在注重外語類專業知識學習、扎實語言能力及基本功的基礎上,應順應時代趨勢,教學模式線上線下結合、豐富形式載體、注重教學方法的多元化、多融入智能教學元素、利用互聯網數據等方式實行立體化模式教學。在現階段“以學生為中心”、趨于問題導向的實踐新形態下,教學目標、教學設計等的設定就尤為關鍵,具體教學過程中,教師對學生溝通表達能力、實踐創新能力、思辨能力、團隊合作能力、跨文化能力、學術研究能力、甚至職業能力等技能方面的培養不容忽視,同時還要注重課內外貫通式的能力培養,加強內涵建設。

在培養方案、課程設置方面,需要融入新文科理念。2021年3 月20 日吳巖在《抓好教學“新基建”培養高質量外語人才》講話中指出的新文科四種技術方法之一,即是“新文科+學科交叉融合”。提倡學科交叉融合是新文科理念中的重點。文秋芳(2020)提出語言學跨學科研究對接國家戰略需求;戴煒棟(2020)認為語言學研究不僅要進一步探索語言學內部的融合,還要探索其與自然科學、社會科學的交叉融合;王文斌(2020)指出需正確處理語言學的學科交叉性與融合性關系;胡開寶(2019)闡明外語學科應推動新技術與人文社科的交叉融合;麻省理工學院也有推出“人文+科學/工程”的培養方案,如“比較媒體研究+電子工程與計算機科學”“西班牙語+數學”等。[3]

2018 年頒布的《外國語言文學類教學質量國家標準》對外語類專業學生的知識要求中,“了解相關專業知識以及人文社會科學與自然科學基礎知識,形成跨學科知識結構”一項,指明了具備跨學科知識的重要性,外語人才培養目標定位中也有涉及到“復合型外語人才”這一關鍵詞。2020 年新版《普通高等學校本科外國語言文學類專業教學指南》也強調了跨學科、跨文化的知識建構。跨學科交叉、復合融通的課程設置應順應新文科理念大力展開,打破學科專業壁壘。

其實,任何一門學科在進行國際交流與傳播時,都離不開外語相關知識技能的運用。現在國內有“主輔修”培養模式、跨院校“雙學位”培養模式等。比如,“外語+法律”“外語+旅游”“語言學+傳播學”模式,戲劇影視與國際化結合模式,“數據+語言”模式或語言智能模式等。劉洪東(2020)指出,有高校將英語語言文學、教育學、影視藝術等整合起來,設立了創意產業專業。此外,還有些學校采用“復語能力”或“多語”的培養模式,如“韓語+日語”等,均作為跨學科交叉融合的實例取得了一定的成果。這不僅讓學生在知識技能上有了豐富的提升,而且開拓了學生的視野,也促進了就業。具體可以根據學校實際情況進行外語人才培養跨學科模式工作的展開,如,日語專業與媒體藝術系動漫專業展開跨學科人才培養;再如,英語專業與跨境電商專業聯合培養模式等。

現如今,外語學科畢業生在就業傾向方面,越來越多的人選擇在商務、法律、物流、金融、傳媒等領域工作,就業方向呈多元化趨勢,具備這類知識背景的畢業生明顯更有就業優勢。所以,外語人才培養跨學科模式是新文科背景下的必然趨勢。

三、從素質冰山模型橫向維度之冰山下方看外語人才培養文化軟實力的提升

如圖1 素質冰山模型所示,橫向維度的第二個層面沉浸于冰山下方,是一個人內在的、難于評測的部分,不易受到外界干擾卻也在更大程度上影響著一個人是否能順利向上攀爬,這部分也稱作鑒別性勝任力。

2020 年吳巖司長提出“全面推進新文科建設,提升文化軟實力。”可以將素質冰山模型冰山下方的部分,看作是“文化軟實力”的多維度體現。冰山潛在水中越底層的部分對冰山的影響越大,甚至會起到決定性的作用。隱性素質潛于冰下,可以通過推動或阻礙冰上的方式,最終達到影響行為的過程乃至結果的作用。即,個體所做的行為更多地受冰下深層次的潛在因素的影響。[4]

(一)品格修養塑造

在素質冰山模型中(圖1),“社會角色”的概念是:一個人基于態度和價值觀的行為方式與風格。[5]這部分將首先闡述冰山下方的“價值觀、態度、社會角色”及“個性、品質”兩個主題。

在課程設置環節,《外國語言文學類教學質量國家標準》指出,除外語類專業課程外,應設有按國別及區域的國家概況或國情課、文學課等。品讀書香可以修身養性,塑造學生品格。大多數學校還有通識選修課、第二課堂、實踐課程、專題講座等可供選擇。這些為學生的人文素養、個人修養的提升起到了推動作用,學生應積極參與其中、努力學習、拓展視野,加強修養。外語人才培養模式中,也應設置與職場能力培養相關的課程,如,就業禮儀、面試技巧等,法律知識相關的課程也屬必須。

在具體授課過程中,外語教師不僅要傳授外語知識技能,而且需要對學生進行深層次的、潤物無聲浸潤式的文化滲透教育,強化價值引領,提升學生對中國文化的認同度。潘懋元、王偉廉指出,大學教學原則體系中,教學性與思想性相結合的原則是不能被忽視的。教師在進行外語類專業課授業解惑的同時,應注重思想性的“課程思政”的融入,堅定學生的民族文化自信,注重學生正確的三觀的樹立,培養積極向上、有團隊協作精神、誠實、正直、有責任心、擁有國際視野、通曉國際規則、傳承中華文化基因、對人類命運共同體有思考力的學生。

對于外語學習者來說,翻譯屬于專業對口的一份職業,也是不少外語畢業生會選擇從事的一項工作。我們應培養繼承中國傳統優秀文化且弘揚時代精神、立足本國又面向世界的外語翻譯人才,努力提高中國的國際話語權。

(二)積極心理塑造

情感心理是人格發展的一個重要方面,強調人的價值與人文關懷,積極、健康、向上的心理,可以讓學生在外語學習中最大限度地發揮情感因素的積極作用,以提高學習成效。這部分內容將“積極心理塑造”與冰山下方“自我概念”“內驅力及社會動機”相結合進行闡述。(見圖1)

1.自我概念

自我概念最早可追溯到美國心理學家William James 對自我的討論,他提出了單維自我概念理論模型;Shavelson 等人創立多維自我概念理論模型,認為自我概念是有等級的:總體自我概念位于等級上層,下面主要含學業自我概念(語言自我概念等)和非學業自我概念(社會的、身體的、情緒的)。Yeung等人(2000)經研究發現,大學生的英語學業自我概念下包含聽說讀寫。[6]

從非學業自我概念的“情緒自我概念”出發,外語教學過程中,教師應培養學生的自信心、樂觀精神、虛心謹慎的態度、對自己優缺點的認知、經驗總結及反省能力、心理承受能力等,讓學生逐步加深對自身的了解,并不斷反思從而成為更好的自己。

如何正確面對壓力?是現代急速發展的社會中很多人面臨的一個現實問題。以外語界的同聲傳譯為例,同聲傳譯原文與譯文翻譯的平均間隔時間僅3-4 秒,雖收入高,但是高集中力、高強度的工作會令人倍感壓力。臨場應變能力、穩重冷靜沉著的情緒控制力,有時甚至可以凌駕于語言之上,直接決定了翻譯的成敗。

這里要提到“PMA 黃金定律(Positive Mental Attitude)”這一概念,即,積極的心態。樂觀的精神、積極的思考、充滿正能量,才有可能走向成功。現在國內不少企業,如華為的“工作勝任力模型”中,就有“堅韌性”“自我控制”等對“情緒把控”進行分級的模塊可供選擇評價。外語知識技能掌握得再出色,如果不會調節壓力,或是遇挫折就停滯不前、萎靡不振等,是做不出優秀的成績的。雖然現階段,各高校都十分注重大學生心理健康問題,但多以選擇問答題等形式進行心理測評。外語人才培養模式中,為塑造學生的積極心理,心理學方面的講座、選修課、個人心理咨詢等應更加積極地開展。

2.內驅力及社會動機

《辭海》中內驅力的解釋是:驅使有機體產生一定行為的內部力量,并在達到目標的過程中逐漸減弱。[7]動機,指的是人對事件的自我信念或期許,是人對某種事物持續渴望并進而付諸行動的念頭。[8]如成就、親和力、影響力、人際交往需求等,他們將驅動、引導和決定一個人的外在行動。[9]

內驅力在一定層面上表示強大的內心動力。在外語人才培養模式中,我們可以把“內驅力、動機”理解為“學生的外語學習成就導向”。通過外語學習,學生的自主學習能力、自我提升與完善、經驗總結與反思能力、終身學習的意愿、自我發展規劃、拓展知識的積極心態是否達到了良好效果?這是不容忽視的問題,但是因為與課堂教學、成績評價沒有十分直接的關系,卻被很多人忽視了。

個體的情緒、信念、意向、愿景等因素會影響一個人的行為方式。你如今在哪個位置不重要,重要的是,你下一步要邁向哪里。一個人的目標,決定了其成功的高度。在具體教學組織過程中,教師只能在有限的時間內觀察到冰山上方一角的知識技能,而學生學習的內驅力、動機才是隱藏在水面下方的根本問題所在。內驅力、動機可以直接轉換為學生學習的求知欲、好奇心,其在學生心里釋放出的能量決定了學生是處于積極行動還是消極應付的狀態。教師可以為學生創造激勵學習動力的資源,喚醒學生的學習激情與挑戰性。同時,應加強師生情感交流,協助學生設定短期或長期目標,引導學生將學習動機轉化為學習行為。在缺少內驅力和動機的情況下,學生心中最多僅是“適應型的學習”;只有打算全身心致力于實現某一目標時,才可能會升華為“創造型的學習”。

總之,隱藏于冰山下方的各層面體現了個體中較為持久和深層次的特征。

四、結語

與素質冰山模型理論的冰山上方下方——顯性素質與隱性素質相結合一致,外語人才培養模式也應融合顯性教育與隱性教育并優化結合。我們培養的外語人才,應該是全方面的、能夠經得起社會的檢驗的。學生畢業后,在外語相關就業崗位的工作勝任力如何?必然是將冰山上方下方的基準性勝任力與鑒別性勝任力二者結合才能得出最終的評價。