民俗傳播:媽祖雕塑的視覺修辭與身份認同

帥志強

(1.莆田學院文化與傳播學院,福建莆田351100;2.福建省社科基地莆田學院媽祖文化研究中心,福建莆田351100)

“圖像(image)是結構性符碼的建構,符碼是一個文化或次文化成員所共用的意義系統,它由符碼和慣例規則共同組成。”[1]作為視覺媒介的圖像,利用符碼機制,圖像具有表義功能。“圖像不僅用模擬表達著取向,以位置傳遞著評價,以比例暗示著觀念,更以變異凸顯著想象。”[2]圖像作為像似符號(icon),它根據自己的某種品質指稱對象。[3]圖像不僅僅是靜態的藝術品,它是連接觀者的介質,引發觀者的認知、情感、行為變化。“塑像不過是一種歷史和文化的象征甚至想象,它的力量在于解讀和寄托。”[4]法國媒介學家雷吉斯·德布雷(Régis Debray)從媒介學的視角感知圖像,主要關注圖像所牽涉到的種種社會聯系和文化聯系。民俗中的雕塑類圖像是人或物的具象化再現,是被認為攜帶意義的感知,[5]塑造了某種形象,表征了特定身份。具有宗教文化色彩的雕塑類圖像是神靈偶像身份的象征,它表征了某種信仰文化身份,圣像是特定身份的重要標識符,表征了特定的文化信仰歸屬,代表了具體宮廟,甚至成為地理景觀標志或區域標識。作為公共藝術的雕塑類圖像,“以地標、紀念碑、建筑之裝飾、文化符號以及獨立自足的審美對象等方式存在”[6],超出了宗教意義,具有某種規約符號(symbol)意義或更多延展意義。

本文以世界非物質文化遺產的重要符號——媽祖雕塑作為分析對象,研究媽祖雕塑如何通過視覺修辭建構文化身份、地域身份、宮廟身份認同,同時解決“建構身份認同的視覺修辭機制是什么”“不同視覺修辭表征了怎樣的身份認同想象”的問題。

一、圖像的視覺修辭與身份認同

視覺修辭(visual rhetoric)是“以視覺文本為修辭對象的修辭實踐與方法”[7],“所謂視覺修辭,是指強調以視覺化的媒介文本、空間文本、事件文本為主體修辭對象,通過對視覺文本的策略性使用,以及視覺話語的策略性建構與生產,達到勸服、對話與溝通功能的一種實踐與方法”[8]。視覺修辭是圖像符碼的內在機制和修辭實踐,側重視覺文本對觀者的影響及效果。視覺修辭中的線性透視法特別重視“視覺表征”功能,即對觀者位置的預設,對視覺經驗的控制,對身份認同的建構等。人類運用視覺修辭手法,表征特定身份,實施“誘發”行為,建立圖像生產方與觀看方的合作行為,獲得觀者的認同和接受。視覺修辭作為一種研究方法,“強調對視覺文本的‘修辭結構’進行解碼處理,使得駐扎其中的那些被編碼的暗指意義或無意識的文化符碼能夠顯露出來”[8](101)。

加拿大哲學家查爾斯·泰勒(Charles Tayler)認為,“認同”(identification)就是“我是誰”的問題,而“如何回答這個問題,意味著一種對我們來說是最為重要的東西的理解”[9]。被譽為新修辭學鼻祖的美國修辭學家肯尼斯·伯克(Kenneth Burke)看來,所謂認同,指的是substantially one或consubstantia(在實質上相同),但雙方實際上仍是各具特性的個體,并非one and the same的“同一”體。[10]“認同”包括兩個層面:一是屬性或特征確認,即自我與他者互動與比較過程,明確自己的特征,確認自己的歸屬,這里涉及認知層面。二是支持或贊成,即自己對觀念、價值、實踐、制度等支持及贊成,這里涉及態度和行為層面。本質主義(essentialism)認為,認同是原生性、天然性、本原性的,它作為一種原本的客觀存在,人們相信“認同一直在那里,在本質上是給定的、持久的、根于共同體的古老起源”[11]。建構主義(constructivism)認為,認同是建構性、創造性、發明性的。

認同是在差異性和同一性互動中自我歸屬感的確認,屬性或特征的歸屬就是身份問題。有研究人員認為,identity 也被譯為身份認同。[12]顯然,認同的內涵、外延與身份認同有差異。身份認同是在自我與他者關系交往的場景中確定自已的歸屬感,相關研究表明。“身份認同是指一個人處于族群交往的場景中,如何給予自己定位”[13]。身份認同是個體關于自我屬性的認知、態度、行為實踐的問題。“身份認同問題究其本質其實是一個主體問題,是主體在文化關系這種特定的社會之中的對于自我身份的追問、確認和定位,它與自我主體性的構建息息相關。”[14]文化身份認同、地域身份認同、民族身份認同是認同研究的基本問題。

二、媽祖雕塑的同一視覺修辭與文化身份認同建構

肯尼斯·伯克提出同一修辭,即符號發出方與符號接收方在情感、態度、需要等心理因素方面具有相同或相似之處。“同一”的本質在于修辭者與對象具有原本的共同屬性,具有共同的基礎,這是采用這種策略的前提。修辭者在價值、情感、認知、需要、精神等方面與接收者的價值、情感、認知、需要、精神等方面相同或相似。英國社會學教家斯圖亞特·霍爾 (Stuart HaIl) 認為,文化身份是一種共有的文化,是一個集體的“自我”。[15]“文化身份認同是社會個體對自己文化歸屬的自識、依附和認同行為,在操作層面上將文化身份認同區分為認知、情感和行為三個維度。”[16]基于建構論的立場,研究者們發現,文化身份在“可能的實踐、關系及現有的符號、觀念中被塑造和重新塑造著”[17]。從宋代至今的媽祖雕像塑造了媽祖作為“夫人”“妃”“天妃”“天后”的形象,主要通過頭飾、服飾、手勢、姿勢、所持物件等元素組合,塑造了媽祖作為女性海上保護神的集體性身份。媽祖作為偶像崇拜身份的修辭實踐,共享了某些共通性的“像似性”元素,這些元素包括鳳冠、龍服、冕旒、笏、圭、如意、燈籠等,通過這種共有屬性塑造共同身份,這種同一性的修辭建構了文化身份認同。

(一)使用共通性的女性提示元素

媽祖雕塑作為普通女性的再現體,使用女性“像似”的發型、服飾、身體、年齡等基本元素,這些元素構成了媽祖圖像的“標配”組合。通過這些基本元素的組合,突出女性的“像似”特點。由于媽祖身份的特殊性,女性身體部位不是作為刻意凸顯的成分,避免媽祖作為被“觀看”的對象。這些元素建構的形象固化了媽祖作為女性的形象,且這些元素沒有采用“說服”性表達,沒有使用夸張、變形等修辭格,使用與普通女性相似的衣著、發式等,可以理解為媽祖圖像生產方采用同一修辭方式,保證基本構成特征符合普通女性的形象。

(二)使用共通性的海神提示元素

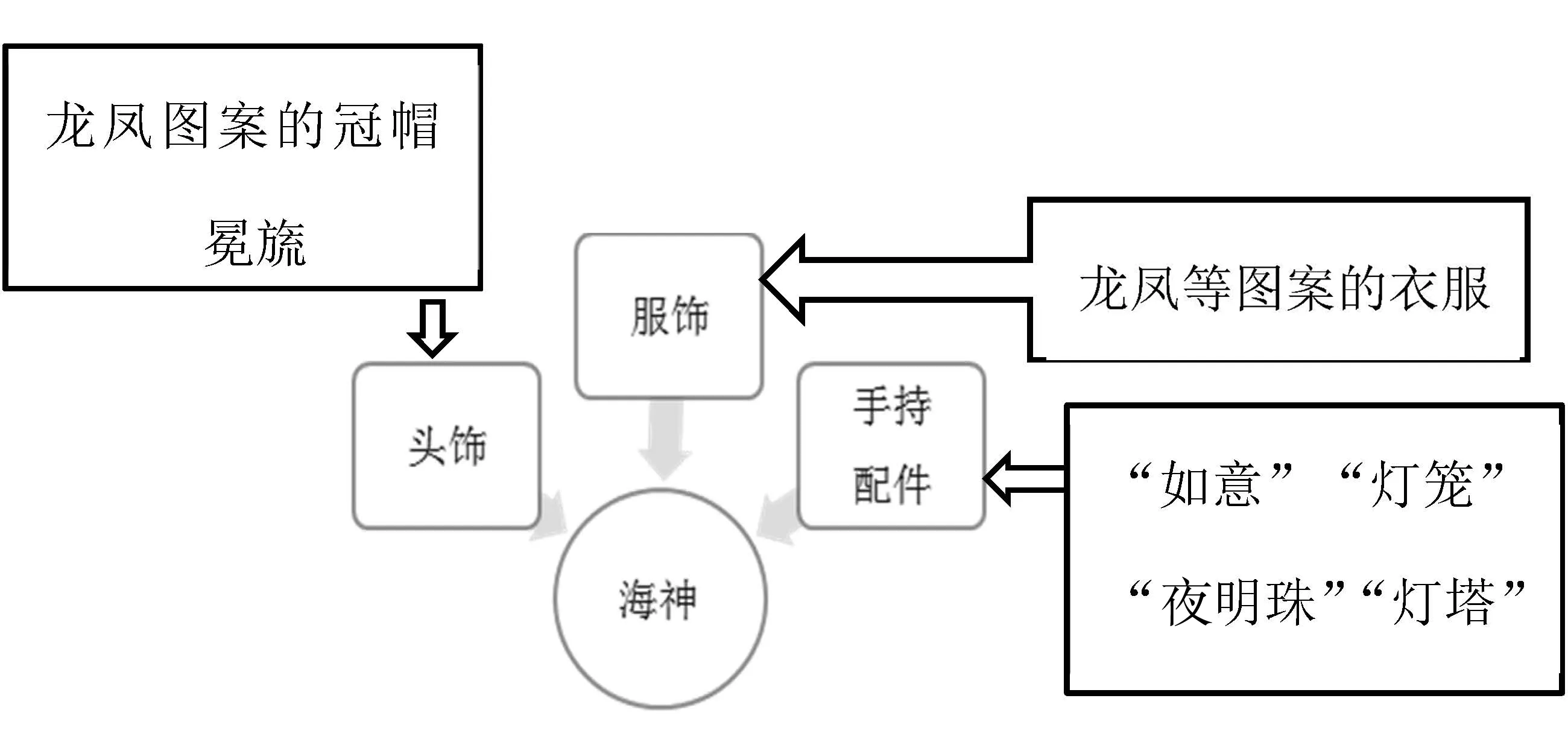

媽祖雕塑再現海神的視覺修辭框架與塑造女性的視覺修辭緊密相關,在塑造人形象的基礎元素上添加表征“神性”的元素,表示“海神”相關性的元素較多,這些元素轉喻了具體的神格等級。相關因素通常是組合出現,轉喻為具體神格的媽祖,頭飾、服飾、法器等同時出現,服飾顏色通常使用“紅色”(如圖1所示)。這些符號組成元素有特定意義,例如,龍鳳具有“帝王”轉喻,“笏”或“圭”具有權力意義,“如意”“燈籠””燈塔”等具有“平安”“光明”等護航意義。此外,媽祖雕塑還使用了“海浪”伴隨性文本。

圖1 媽祖作為海神再現的提示元素

當代的媽祖雕塑與傳統的媽祖雕塑存在許多交叉和重合。當媽祖像作為天后身份塑造時,在一些關鍵提示元素方面借鑒了清代“鳳冠冕板式”媽祖圖像的重要元素,利用同一視覺修辭形塑媽祖的“后”與“帝”的形象。

首先,共有鳳冠元素,這是女性、“天后”身份的轉喻,也是“女性”最高受封的轉喻。因為“鳳冠”是古代帝王后妃的冠飾,媽祖造像者使用這一符號元素,極好地把媽祖與“后”關聯。

其次,共有龍服,這是媽祖具有“帝王”身份的轉喻。根據當代塑造的媽祖圖像,可以發現大多數雕像身披“龍服”,衣服配有“龍”或“鳳”等,有的“龍”“鳳”兼有。

最后,共有冕旒,這是“帝王”的轉喻。冕旒是古代帝王、諸侯及卿大夫的禮冠,可以用來視為“帝”形象的代表,目前所塑造的媽祖像的冕旒一般以九旒居多。從數量來看,媽祖的冕旒比帝王的冕旒略少,比其他人物略多。通過增加冕旒數量,自清代以來媽祖造像者進一步提升了媽祖的威望,塑造“帝”的形象。

這些元素在不同時期媽祖像的具體組合時,并不是完全標準化,雕塑類的媽祖圖像手持器物有“燈籠”“如意”等。或許有人提出媽祖雕塑再現“海神”形象的這些元素與海水、海洋的相關性在哪?這里的相鄰性主要體現在兩個層面:一個層面在于,作為“神”的轉喻,主要以冕旒為主或手持“笏”或“冕板”為主,以此轉喻具體的神格。另一個層面在于,作為“海”的轉喻,主要由“夜明珠”“燈籠”的含蓄意指實踐完成。

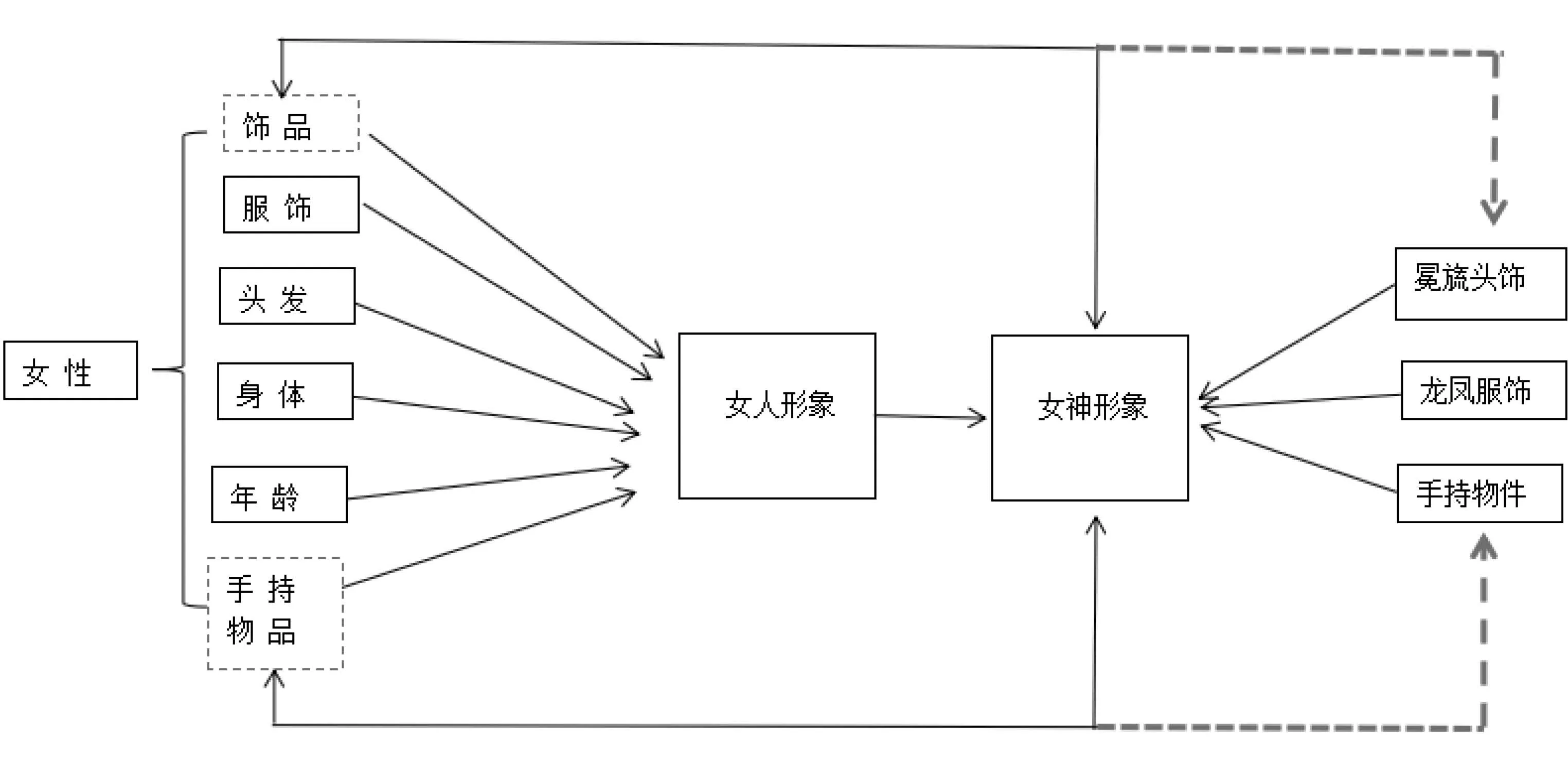

在媽祖雕塑的生產過程中,通過共享具有某些“像似程度”的視覺元素,再現不同媽祖雕塑的基本屬性。這些“像似”主要通過關鍵性元素或提示性元素體現。使用同一視覺修辭,由此作為圖像文本的基本構成,實現不同時期媽祖雕塑的基本編碼。媽祖雕塑生產者在遵循媽祖“女性”形象的構成法則基礎上,再融入了代表“海神”形象的基本元素,達到神人合一的表達效果。由于同一視覺修辭機制作用(見圖2),媽祖雕塑作為“海神”的再現,必然包含體現“女性”的形象元素,神人合一效果也實現了。

圖2 媽祖雕塑同一視覺修辭結構模型

媽祖雕塑使用同一視覺修辭,塑造了媽祖作為女性海上保護神的共同身份。這里的“同一”強調修辭策略在“質”上具有“同一”屬性。例如,歷史媽祖像和當代媽祖像以“鳳冠冕板式媽祖圖像”為參照的常規修辭著重強調“共同的修辭方式”,體現了造像者與觀看者在認知、情感、需要、態度等方面同一,從而符合伯克修辭策略“同一”性,建構文化身份認同,表征媽祖文化身份的集體想象。

生產媽祖像過程就是再造民間集體記憶和歷史書寫的延續性的過程。“集體記憶是一個族群對自身歷史的共同認知和標準敘事,是族群存在和發展的證據、智慧和意義的重要來源。”[18]媽祖造像主體采用同一性的視覺修辭方式,保持當代媽祖像與歷史媽祖像在形象、觀念、價值等方面的同一,建構媽祖形象合法性來源的集體記憶。

媽祖造像者采用與“鳳冠冕板式”媽祖圖像同一修辭策略,不同時間的媽祖雕像以共通性的基本構成完成造像,這些基本元素共享了某些“像似程度”,一定程度成為認知框架,成為媽祖文化崇拜群體獲得形象感知的重要來源。媽祖文化信仰群體對媽祖作為海神的形象認知主要通過冠冕、如意、雕龍刻鳳衣服、燈籠的轉喻機制而獲得。圖像接收方能從不同類型的媽祖圖像獲得這種共通的感知,確切地說,這是一種文化感知。“像似性,是作用于人類心理感知的對象性狀的所作的文化習得解釋。”[19]利用假借之物與轉喻內容之間的關聯性,喚起了觀者對媽祖的記憶、聯想,有效避免了“一點論”直接陳述表達的“同一性”的天后形象。同時,塑造具有共通元素的媽祖圖像,加深了媽祖形象的感知體驗,利用同一修辭機制,使源域與目標域被感知,有利于生成媽祖文化觀念,建構身份認同。

三、媽祖雕塑的呈現空間拓展與地域身份認同建構

“神像的生產是村落身份的象征和村落認同的標識。”[20]各大廟宇的神像是區域的守護神,具有凝聚村民的功能。這些塑像具有建構地域身份認同的功能。塑像的解讀常常會聯想到區域,塑像表征地域身份,尤其公共雕塑是特定區域的標志。公共雕塑避開了以私密性和獨特性為基礎的審美經驗,而立足于增進人們社會感的共有經驗。[6](110)“它的目標包括:激勵市民,促進社區認同感。”[6](112)

美國哲學家、邏輯學家查爾斯·桑德斯·皮爾斯(Charles Sanders Pierce)提出的符號傳播是符號發出方與接收方互動的結果。傳播符號意義受到傳受雙方互動及雙方最初生成意義導向影響,雙方通過媽祖雕塑符號中介互動,通過媽祖雕塑激發、維系媽祖文化群體的特定觀念和某種認知。從古至今的媽祖塑像修辭實踐,作為室內供奉的媽祖圣像修辭在區域身份共識塑造方面具有重要功能。以區域命名的媽祖像是形塑地域身份的象征標識。例如,湄洲媽、北港媽(臺灣地區)、大甲媽(臺灣地區)、新港媽(臺灣地區)、長樂媽、連江媽等正是這種表征手段。20世紀80年代,在媽祖文化的復興中,媽祖塑像從室內拓展到室外,改變了媽祖塑像呈現的物理空間。各地利用空間視覺修辭實踐,表征沿海地域身份。此外,媽祖雕塑所在的地區推出了媽祖公共藝術塑像,成為地理標識符號,且把這個公共塑像作為圖像符號廣泛植入各類空間,建構地域身份認同。

(一)拓展媽祖雕塑呈現的物理空間

“在這種符號的衍義或者說意義生產過程中,重新去審視空間的結構和變動,這是一個非常重要的問題。”[21]既然空間是被生產的視覺景觀,且往往攜帶著非常復雜的勸服欲望和修辭目的,于是便引申出學界普遍關注的面向空間文本的視覺修辭命題。[8](103)空間生產作為一種視覺修辭,側重空間實踐對情感塑造的影響。

20世紀80年代中后期,湄洲媽祖祖廟較先生產戶外媽祖石雕像。筆者對與此石雕像生產方有關的人員進行了深入訪談,相關訪談內容可以更加全面理解戶外媽祖像的修辭實踐。“當時媽祖石雕像設計最大的難處在于:如何把民間的供奉像給它請到戶外作為一個城市雕塑的標桿,把民間藝術轉化成城市雕塑,賦予媽祖時代的特征是什么,如何運用戶外語言塑造。”(1)來源于筆者2017年10月14日與媽祖石雕像的設計人員廈門大學藝術學院蔣志強教授的訪談。“當時塑像的具體要求,要有別于廟宇的媽祖神像,要作為一種城市雕像標識性功能。”(2)來源于筆者2017年10月14日與當時參與媽祖石雕像塑像事宜的政府機關工作人員朱合浦的訪談。相關訪談佐證了李維祀教授在《城雕創作雜談》提到的“富有新的時代特征的媽祖戶外大型雕刻藝術品”。可見,戶外媽祖像的符號發生了變化,辨識性的構成要素已經改變。

媽祖雕塑由室內空間遷移到室外空間,對媽祖雕塑的表意產生重要影響。梳理這些戶外媽祖像的空間文本,發現室外媽祖像大多面朝江河或海,高高聳立,俯看整個區域,媽祖像嵌入區域空間。媽祖雕塑由原來封閉的廟宇宮殿遷移到室外,由原來相對私密空間轉變成開放的公共空間,這個大幅度的空間轉換具有強勢的修辭話語,誘發了人們對媽祖的重新理解。其空間隱喻會引導觀者以“地域”視角看待戶外媽祖像,這種隱喻關系引向媽祖像與對象的在場性。若觀看主體,能夠敏銳地發現這個比喻點,修辭者對媽祖圖像的意圖定點也會被觀者感知、接收。媽祖造像者通過媽祖像空間變化,表達媽祖形象與區域關聯急需得到更多人認識,可以看成是媽祖雕塑第一次向外拓展自我形象的主動傳播實踐。由于室外空間的特殊“場景”,暗示了媽祖雕塑身份意識,隱喻了媽祖雕塑的功能發生變化,廟宇宮殿的媽祖雕塑是神圣性的儀式符號,室外空間的媽祖雕塑演變成為可供游客拍照、觀賞、娛樂的地理景觀符號。

戶外媽祖雕塑借助視覺修辭,還被寄托了地域身份塑造的特殊想象。前文提及,戶外媽祖雕像主要安坐于山頂或高處,面朝海水或江河,這種視覺修辭表達了媽祖與東部沿海地域特征的關聯,媽祖像成為海洋地域特色表達的外顯符號。例如,就湄洲媽祖石雕像的空間修辭而言,據李維祀教授的學生吳榮華(現為廈門大學美術系教授)敘述,他說明當年李維祀教授設計媽祖立像時,有意讓此尊雕像成為湄州島地標,聳立在湄州島最高山巔上,照見四方海域,庇佑眾生。(3)來源于中國臺灣的張珣研究員,她在李慶新《海洋史研究第4輯》(社會科學文獻出版社,2012年,第258頁)發表的文章《媽祖石雕巨像化宗教象征意涵的變遷》中提到訪談吳榮華的內容。后來,戶外媽祖像作為“標出”性符號被沿海地區大量征用。又如,對于賢良港的戶外媽祖石雕像,設計方解釋:雕像元素中使用的夜明珠代表媽祖照亮港里村出海的漁民安全回家。在湄洲島媽祖文化遺址園中的青年媽祖像使用“燈塔”元素的修辭,意指照明海上船員。這些修辭方式形塑了沿海漁村希望獲得安全的美好愿望,強化沿海區域身份。天津中新生態城的媽祖像坐落于漢沽灘涂海域上,福州馬尾亭江東岐古碼頭媽祖宮的戶外媽祖像俯瞰閩江、面對瑯岐島,泉州江濱路的戶外媽祖像成為新地標。

中國大陸地區、臺灣地區甚至海外的宮廟或仿照、或參照、或套用湄洲媽祖石雕像的造型,推出戶外媽祖石雕像,通過“祛魅”式的呈現,創新視覺修辭手段,推動媽祖雕塑由儀式符號向“景觀”標志符號轉變,圖像接收者感知的這些媽祖像是“景觀化”的媽祖。中國臺灣的研究員張珣曾指出,大型媽祖立像(即指媽祖石雕像)成為觀光景點和地理標志,完全迥異于傳統廟宇內讓信徒膜拜的神像。[22]戶外媽祖雕塑作為媒介的功能得以擴容,歷史傳統媽祖雕塑主要作為“儀式媒介”,戶外媽祖像成為“景觀媒介”“標識媒介”“互動媒介”。作為公共雕塑之像的媽祖石雕像被各地廣泛仿效,成功建構了地域身份認同,媽祖石雕像由表征海神偶像身份的圖像符號拓展為具有“規約”和“指向”地理身份的標識符號,建構地域身份認同。媽祖雕塑被挪用作為公開性的標識符號與其他公共雕塑有同樣的“想象”:強化圖像符號感官刺激,培育地域身份意識。媽祖圖像操作方創造性地轉換傳統媽祖雕像的符碼,建構地理編碼符號,形塑地域身份認同。戶外媽祖石雕像嵌入公共生活空間,鞏固當地的媽祖文化信仰人群與當地宮廟的強鏈接關系,以潛移默化的方式建構當地的媽祖文化信仰人群與籍貫地的源鄉關系,形成地方群體的共同歷史記憶,培育了“我們的祖先”“我們的保護神”這些觀念,推動“我”身份向“我們”身份延展,塑造“我們”意識和“家”意識。這在一定程度上促進了鄉村社區的整合、維系與發展,營造了鄉村共同體或村落共同體想象場景。

(二)戶外媽祖石雕像進入更多空間

趙毅衡認為:“象征是在文化社群反復使用,意義累積而發生符用學變異的比喻。”[5](205)相對其他修辭,“象征還需要在社會傳播中進行 ‘二度修辭’和 ‘反復規約’——它是意義累積的復合符號”[23]。某個圖像反復使用,形成“象征”修辭時,有利于增強這個圖像作用于感知形狀的累積性,對記憶的延續性和意義的感知、接收、接受、理解等都有重要作用,從而增強認同的凝聚力。

“在‘實物修辭’的視覺分析框架中,物質對象往往被置于一定的空間結構中,或者說在空間的‘存在之維’上獲得意義闡釋的基本‘語境’”[8](103)。戶外媽祖像作為圖像符號,被置于更多的空間,媽祖宮廟、政府機構、文創實體、研究機構等主體頻繁使用戶外媽祖像,通過大眾傳媒、照片、文創產品、平面媒體等反復傳播,推動了戶外媽祖像意義累加,成為媽祖文化的外顯符號,進一步強化了戶外媽祖像的地域規約意義。戶外媽祖像作為地理標識符號,其地理標識的意義不斷累加并成為地域身份象征。

以湄洲媽祖石雕像為例,該塑像在報紙、電視、網絡等媒體,在城市銀行卡、電話卡等流通型介質以及在海報、宣傳單、戶外廣告牌等宣傳型介質廣泛傳播,媽祖石雕像的意義在傳播中得以鞏固及內化。媽祖石雕像通過各類媒介空間的反復呈現,意義不斷累積,這種累積強化了莆田市民對媽祖石雕像的注意和感知,尤其媽祖石雕像累積的直接效應是建構了莆田地理標識的共同象征符號,媽祖石雕像成為湄洲乃至莆田象征意義的隱喻,塑造了莆田市民的這一共同地域身份,媽祖石雕像承載并體現了人們的地域認同。湄洲媽祖石雕像作為強編碼符號,增強了這一雕像符號與莆田的關聯度,引起了符號接收方的持久注意,塑造了莆田市民的這一共同認知。戶外媽祖像在這些傳播空間中賦予了象征意義,所指的文化地理意義更加突出,不同主體使用戶外媽祖像表達的意義日益契合,促進了地域歸屬共同心靈的生成。

綜上所述,戶外媽祖像在媒體、文創產品、其他介質中傳播呈現及交互,重復、固化、鞏固了戶外媽祖像的地理標識和海峽兩岸互動的意義。符號發出方利用文本操作的“意圖定點”,持續、反復性傳播,突出和導向特定意義。“意圖定點”是符號發出者可以用各種手段達到的一個效果。[5](185)符號發出方通過事先預設,利用符號意義期待解釋的暫定理解點,讓接收者明確及發現這點,以此達成意義理解,建構和強化地域身份認同。

四、媽祖雕塑的組合排列與宮廟身份認同建構

圖像塑造形象,表征身份,媽祖雕塑是媽祖宮廟的重要表征。媽祖宮廟利用作為視覺物質本身的媽祖雕塑,通過媽祖雕塑組合和圖像生產衍義的含蓄意指實踐,營造宮廟源流關系場景,塑造了海峽兩岸宮廟的淵源關系。

媽祖造像中以圖像轉喻宮廟、轉喻地域,利用不同地域、不同宮廟的媽祖雕像來組合、建立連接關系,通過媽祖雕塑組合的實物視覺修辭來表征特定的認同意涵。據筆者前期深入各地媽祖宮廟所做的田野考察,發現主要有兩種媽祖雕塑組合比較普遍:一種是源出地的宮廟媽祖像與分靈地的宮廟媽祖像組合排列;另一種是大陸地區的媽祖宮廟像與臺灣地區的媽祖宮廟像的組合排列。

第一種媽祖雕塑的組合場景主要出現在源出地的媽祖宮廟中。源出地的媽祖宮廟正殿主像居中,分靈媽祖像在旁邊,分靈媽祖像與源出地的媽祖像主要存在大小差異。從圖像符號關系來看,這兩種圖像是“副本”關系。副本(replica)是指向同一個對象的不同符號,作為“質符”可以外形不同,作為“單符”卻相同。[5](113)按同一樣式生產,有可能大小、長短不一,這樣的圖像是“副本”。例如,在湄洲媽祖祖廟中,有按照媽祖金身批量化生產大小不等的系列媽祖金身,還有以翡翠媽祖、漢白玉媽祖等為原型而生產的大小不同的系列媽祖像等,這些媽祖像分靈到全球各地,同時在祖廟各宮殿中陳列了這些分靈媽祖像與宮殿媽祖像組合場景,通過采用“副本”關系的媽祖圖像組合,營造圖像視覺場景,表征了媽祖祖廟與分靈媽祖宮廟的源流身份關系。

第二種媽祖雕塑的組合場景常出現在海峽兩岸建立了特定關系的媽祖宮廟中。例如,在湄洲媽祖祖廟,臺灣地區鹿港媽祖(掛像)與湄洲媽祖(紅木媽祖像)安坐在朝天閣宮殿(圖3),寓意兩岸“共奉一炷香,同祀一神明”。位于湄洲媽祖新殿的臺灣大甲宮捐贈的少女媽祖像與湄洲媽祖組合,賢良港媽祖祖祠的正殿媽祖與臺灣新港奉天媽組合,山東省長島顯應宮的“金臉媽祖像”與臺灣地區北港朝天宮的“黑臉媽祖像”共同安坐在兩地媽祖廟。海峽兩岸媽祖共奉在同一神龕的現象在臺灣北港媽祖廟、新港奉天宮、大甲鎮瀾宮等臺灣大型宮廟廣泛存在。這種修辭實踐是當代海峽兩岸媽祖宮廟交流互動的重要體現,營造了“海峽兩岸一家親”的場景,甚至體現了特定的源流關系認同程度。

圖3 紅木媽祖像與臺灣地區鹿港媽祖照片組合排列

不同宮廟媽祖雕塑組合具有較強的形塑宮廟源流認同的功能,表達媽祖文化源流關系。采用這種圖像組合方式的媽祖宮廟通常會把代表自己宮廟的媽祖雕像居于中心位置,其他媽祖像作為陪襯。例如,湄洲媽祖祖廟的各大宮殿都以湄洲媽祖雕像為中心,臺灣相關宮廟的媽祖像為次位。在臺灣地區的許多媽祖宮廟有大陸地區媽祖像陪襯,來自宮廟方比較普遍的解釋是:通過這種圖像實踐可以溯源宮廟的香火,表征媽祖宮廟的傳承關系或友好關系,表達了兩岸宮廟的特殊關系。利用有形媽祖像組合排列,彰顯無形的文化同源。前文提及的湄洲媽祖雕像與臺灣媽祖雕像組合實踐,彰顯了湄洲媽祖祖廟地位,推進臺灣媽祖廟宇的認祖歸宗,建立臺灣信眾對祖地文化和大陸文化源鄉的身份意識。媽祖雕像的這種操作想象是海峽兩岸民間交流的自發、自覺行為,利用閩臺媽祖雕塑鄰接性轉喻修辭實踐,借助媽祖宮廟身份,表征了閩臺兩地民間交流互動共融,表達了海峽兩岸一家親的美好期待。

五、結 語

“在傳播活動中,圖像是結構主義的終結,同時成為經驗主義的工具”[24]。民俗中的雕塑類圖像的視覺修辭不僅塑造威嚴的人物,且形塑了特定的身份。不同時間、不同地域的信俗類雕塑人物采用同一視覺修辭,前后文本具有共通的“像似”元素,建構了集體記憶的文化身份認同。民俗中的雕塑類圖像呈現由室內空間向室外空間延伸,嵌入生活空間,增加媽祖雕塑的曝光性,戶外媽祖像成為文化景觀標識,建立圖像與地域互動關系,形塑了地域身份認同。

媽祖雕塑塑造了媽祖的夫人、妃、天妃、天后等形象,再現了關鍵元素或提示符的變化,表征了不同神格的媽祖身份。媽祖雕塑編碼中共享了某些“像似”元素,鞏固了媽祖作為女性形象和海神形象的同一性。媽祖塑像的同一修辭建構和延續了媽祖文化信仰群體的身份認同。當代出現的戶外媽祖石雕像運用了空間文本,可以看作是空間修辭的新實踐。媽祖雕塑成為沿海區域地理身份的標識,戶外媽祖像在線上與線下空間廣泛傳播,媽祖雕塑表征的地理意義不斷累積固化,戶外媽祖像成為形塑地理身份認同的重要符號。媽祖雕塑的組合排列置于實物修辭的框架,隱喻了媽祖宮廟的源流關系,尤其海峽兩岸媽祖雕塑的組合場景寓意著海峽兩岸媽祖文化同源同宗,營造了“海峽兩岸一家親”的互動場景。