湘繡

湘繡大師劉愛云

劉愛云,1938年出生于湖南長沙,1990年榮獲﹃湖南省工藝美術大師﹄稱號,1997年榮獲﹃中國工藝美術大師﹄稱號,2007年獲評首批國家級非物質文化遺產項目湘繡代表性傳承人。現擔任湖南工藝美術職業學院工藝總監、中國工藝美術學會刺繡藝術專業委員會名譽主任。

湘繡的傳統產區,主要分布在長沙市及其所轄的長沙縣、望城區、開福區的數十個鄉鎮。中華人民共和國成立后,在原有繡莊的基礎上,組建了國營紅星湘繡廠、湖南省湘繡廠、長沙市湘繡總廠(已改制)、長沙縣湘繡廠(已破產)、望城縣湘繡廠(已破產),鼎盛時期從業人員近10萬人。1979年,省廠改為湖南省湘繡研究所,1998年湖南省人民政府撥款780萬元建立了湖南省湘繡博物館。1986年成立長沙市沙坪湘繡廠(民營),2003年中外合資修建了湖南星沙湘繡城。

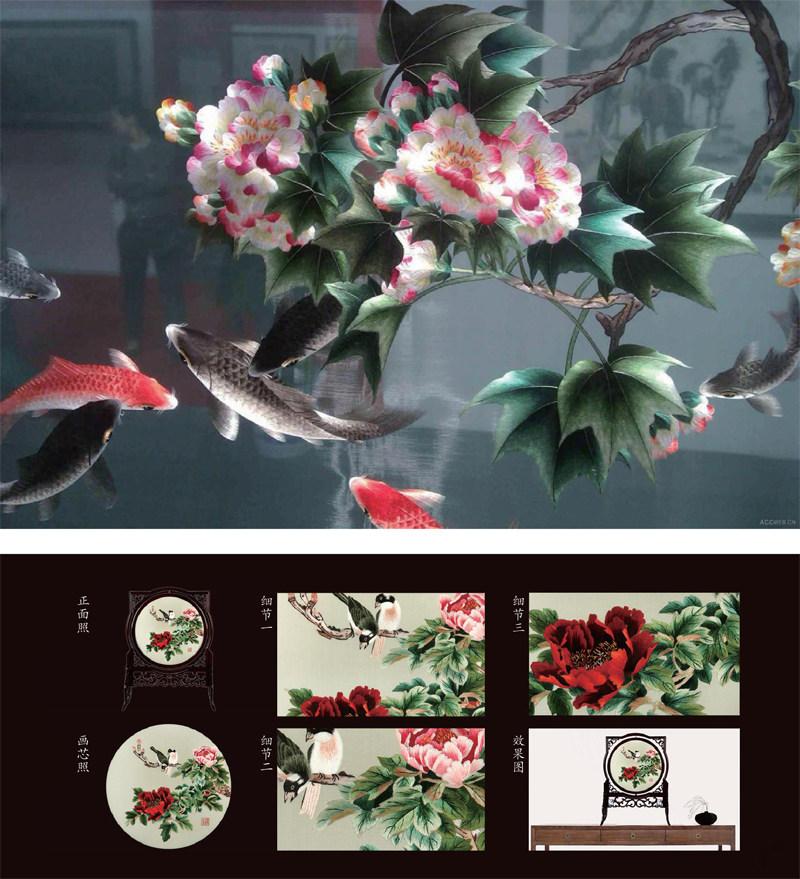

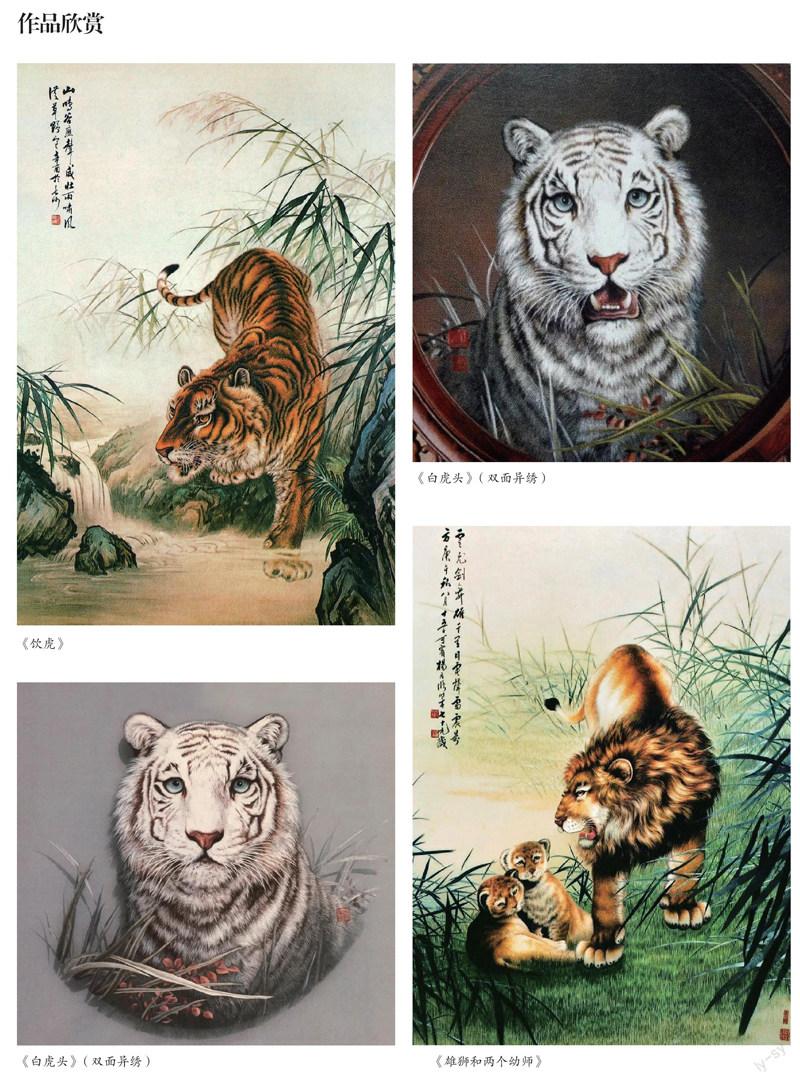

湘繡近百年來被世人普遍認為是中國四大名繡之一,1972年長沙馬王堆一號漢墓出土的“深褐色菱紋信期繡”“黃絹地長壽紋繡”等大量刺繡殘片證明,湖南刺繡已有兩千多年的歷史。湘繡在清代后期形成了具有獨特風格的刺繡體系。清末,湘繡藝人李儀徽(1854—1928)首創摻針繡法;胡蓮仙于1898年在長沙市司門口開設了第一家湘繡莊——吳彩霞繡莊,摻針繡法通過胡蓮仙傳教徒弟而得以推廣。摻針繡法能表現物象的濃淡陰陽、色階漸變、色調混合,再與極為精細的劈絲技術相結合,使文人繪畫的精神得以充分展現。清末民初,湘繡藝人廖家惠繡制《吳佩孚母親像》(現藏上海博物館);“奉安大典”中,孫中山先生靈柩覆蓋的是湘繡棺罩(現藏臺北故宮博物院);1933年長沙錦華麗繡莊刺繡的《羅斯福總統繡像》(現藏美國亞特蘭大市小白宮博物館),在美國芝加哥百年進步博覽會上展出,引起轟動,使湘繡揚名國外。這一時期,湘繡技藝均已達到相當高度。中華人民共和國成立后,湘繡名老藝人余振輝(1913—1984)發明和完善了毛針法,使湘繡表現的獅、虎栩栩如生,成為中國四大名繡中獨有的著名針法。通過數代藝人的傳承、發展,湘繡技藝現已形成五大類72種完整的針法體系,為完美地表現文人繪畫和現代攝影作品奠定了良好的基礎。雙面全異繡使湘繡的表現形式和技藝水平達到了驚人的高度,國人譽為“超級繡品”,外國友人稱為“魔術般的藝術”。

改革開放以來,國務院先后授予的湘繡中國工藝美術大師有李凱云、楊應修、黃粹峰、劉愛云、周金秀五位。湘繡獅、虎等題材的作品現藏中國工藝美術館,成為國家級珍品。湘繡藝人曾多次受國家委派到國外表演,大量湘繡作品作為國家禮品饋贈國際機場和友人,傳播了中華文化,增進了國際友誼;2005年,我國“神六”太空之旅,搭載了湘繡作品(長沙沙坪湘繡廠繡制);2005年10月,在江蘇省木櫝舉辦的“中國四大名繡展評”中,唯有湘繡《長壽鳥》(湖南星沙湘繡城繡制)獲一等獎;2005年11月,由中國工藝美術協會在杭州舉辦的“中國工藝美術大師作品暨精品展”中,湘繡《安南繡像》(長沙繡花園繡制)獲得刺繡類唯一金獎。

近年來,由于外來文化的沖擊、市場經濟的迅速發展、農村大量勞動力的轉移,源于民間手工技藝的傳統湘繡存在傳承人匱乏問題,部分優秀的手工技藝趨于失傳。為了保護、發展湘繡傳統技藝,長沙市人民政府正積極采取有效務實的措施,逐步加大保護力度,使湖湘人民千百年來創立的湘繡品牌得以傳承和發展。

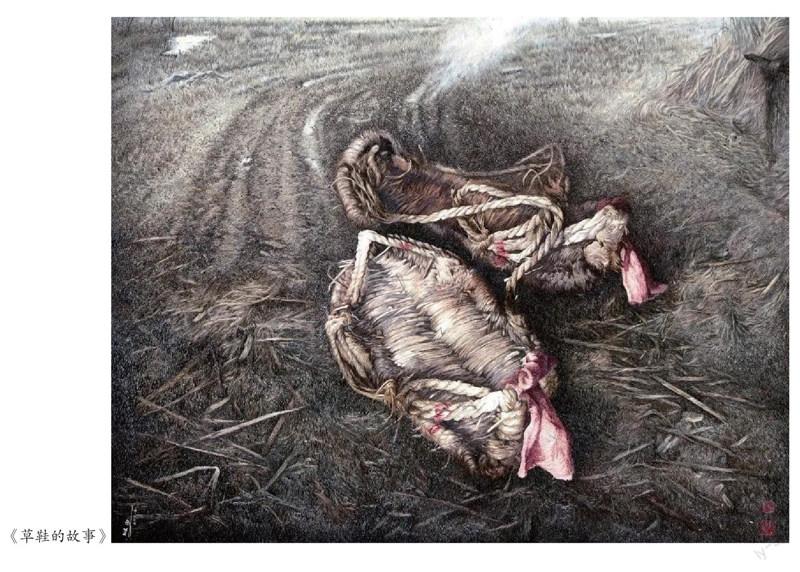

劉愛云擅長刺繡花鳥、動物、人物,尤擅湘繡獅虎刺繡,她完善并發展了湘繡鬅毛針技法,并在刺繡創作、技藝傳承等方面取得了超前成就。她的刺繡作品多次榮獲國家級、省級獎項,并作為國禮贈送國外領導人。1983年負責指導并參與繡制的雙面繡《洞庭清趣》于1984年作為國禮贈送羅馬尼亞;1986—1988年,被選派至津巴布韋經援刺繡項目,受到總統穆加貝接見,并繡制了津國名勝風景《維多利亞大瀑布》繡屏贈送給總統;2003年,指導刺繡大幅湘繡作品《張家界》《岳陽樓》《毛主席和五十六個民族》被陳列于人民大會堂湖南廳。她的刺繡作品還多次榮獲國家級、省級獎項。

劉愛云從事湘繡刺繡60年,積累了豐富的實踐經驗和理論知識,她情系湘繡,毫無保留地將自己幾十年心血和智慧的結晶傳授給后學。2007年,劉愛云大師被湖南工藝美術職業學院聘為工藝總監;2009年,學院成立了劉愛云大師湘繡工作室,培養刺繡專業學生。2007年至今,劉愛云大師培訓培養了大批湘繡人才,其中100多人獲國家級、省級專業賽事大獎239項,2人獲“全國技術能手”,4人獲“全國輕工技術能手”,16名湘繡專業學生獲“金牌繡女”稱號。