蜀繡

吳曉鈴

蜀繡大師郝淑萍

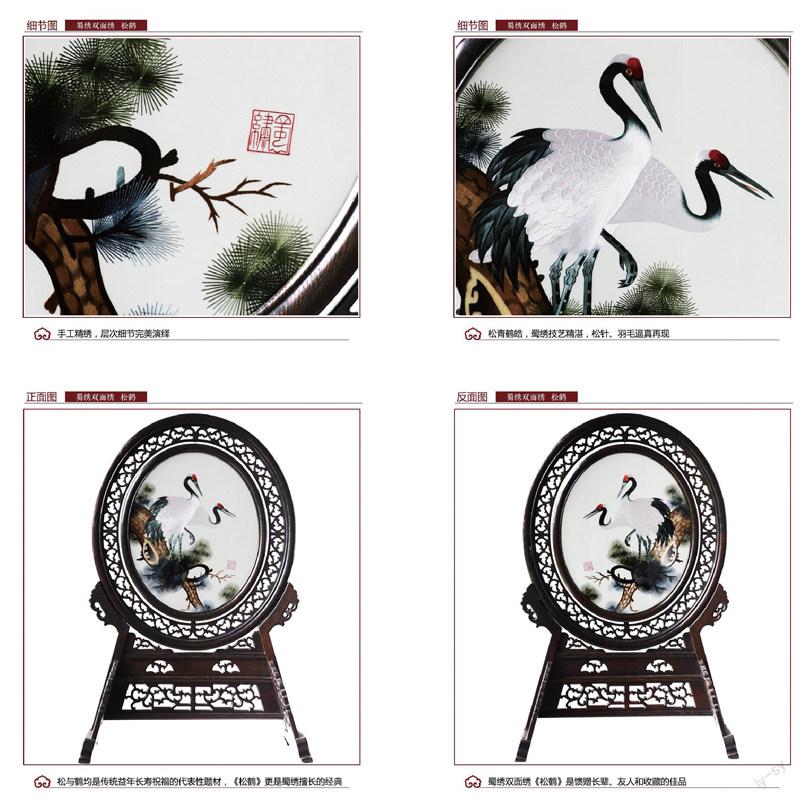

郝淑萍,蜀繡國家級非遺傳承人,四川工藝美術大師,從事蜀繡60多年。這幅蜀繡是她的創新作品,在傳統蜀繡針法之外,加入了交叉針、虛針、紗針等自創針法,﹃繡出的飛鳥更靈動,牡丹更鮮艷﹄。

蜀繡又稱川繡,起源于川西民間,因地緣關系而得名。古代川西平原盛產蠶,故稱“蜀國”。《史記》載,春秋時蜀地把絲織品、麻織品運往秦國都城雍進行貿易,至兩晉時,刺繡品已成為蜀地特產。蜀繡隨著蜀地絲織業的發達而發展起來,漢末三國時期蜀繡產品為官府所控制。隋唐后,隨著絲綢之路的貿易往來,織繡品需求劇增,蜀繡在此情勢下得以迅速發展,達到歷史上的高峰。明清兩代,除閨閣女紅外,四川又出現了許多專業刺繡人員和小型刺繡作坊。到1925年前后,僅成都就有刺繡從業人員1000多人,店鋪60余家。20世紀50年代,蜀繡遍布四川民間。20世紀70年代末,川西農村幾乎是“家家女紅,戶戶針工”,刺繡從業人員達四五千人之多。

蜀繡技藝以針法見長,共有12類122種。蜀繡以本地織造的紅、綠等色緞和散線為原料,各種針法交錯使用,施針嚴謹,用線工整穩重,設色典雅,既長于刺繡花、鳥、蟲、魚等細膩而生動的圖像,又善于表現山水磅礴的氣勢。受地理環境、風俗習慣、地方文化藝術等因素的影響,蜀繡在長期不斷的發展過程中逐漸形成了嚴謹細膩、光亮平整、構圖疏朗、渾厚圓潤、色彩明快的獨特風格。

蜀繡具有較高文化藝術價值,但由于受到社會變遷和市場需求的影響,近年來蜀繡在生產規模和商業收益上明顯衰減,導致大量熟練的手工藝人改行流散,許多古老的刺繡工藝迅速失傳。

蜀繡大師郝淑萍

清晨,蜀繡大師郝淑萍戴上老花鏡,熟練地在繡花針上穿起彩色絲線,低頭垂目,巧手翻動。繡了一年多的蜀繡新作,牡丹嬌艷綻放,小鳥翩然欲飛。

郝淑萍,蜀繡國家級非遺傳承人,四川工藝美術大師,從事蜀繡60多年。年逾古稀,郝淑萍精力十足。“今年還要繼續繡太陽神鳥。”她樂呵呵地說,“我這輩子就只會蜀繡這一件事兒,當然要一直繡到繡不動為止。”

擇一事,終一生

郝淑萍今年已77歲高齡。原本早就該含飴弄孫,不用再拿起針線,“可是一天不摸針就覺得不舒服,”她感嘆,“再說我還要教學生呢。”這些年來,不管刮風下雨,郝淑萍只要有空就會到她的工作室。她繡,學生觀摩,碰到關鍵之處,邊說邊講。

蜀繡,郝淑萍算是擇一事,終一生。1959年,郝淑萍進入成都工藝美術學校蜀繡班。原本想學川劇的她,看到老一輩蜀繡藝人栩栩如生的作品后,終于靜下心來琢磨穿針引線。在老師傅的悉心指導下,十幾歲的小姑娘學會了蜀繡的多種針法,成為原成都蜀繡廠的一名員工。后來,又在蜀繡廠青黃不接的20世紀80年代就任廠長,一干就是17年。

郝淑萍練手藝和別人有點不一樣。她繡長毛貓時,專門養一只貓在家里觀察它的神態動作;繡芙蓉花,也會先到公園近距離觀察。“比如早上的花是黃白色,中午黃紅色,到晚上就是紅色了。繡花的時候,我就會把這種顏色變化繡出來。”對郝淑萍來說,她出手的作品不僅要像還得有生命力。“如果看到芙蓉鯉魚,會忍不住出手去摸是不是真的,那我就滿意了。”

正是這種不服輸的狠勁,讓郝淑萍即使在擔任蜀繡廠廠長期間,也沒放下繡花針。她在辦公室支起繡架,在傳統蜀繡芙蓉鯉魚、熊貓之外,新創了《昭君出塞》《拂塵仕女》《韓熙載夜宴圖》等大量作品。

《昭君出塞》由郝淑萍自己設計圖稿并繡制。她在用絲線勾勒昭君婀娜的體態之外,大量使用了蜀繡獨特的錦紋針法來體現昭君服飾的雍容華貴。有意思的是,即使在使用錦紋針時,郝淑萍也只有一部分使用了師父教的傳統錦紋針,另一部分是她隨手拉出來的花,加上絲毛針、暈針、花針等40多種針法,用蜀繡體現出了蜀錦的華美。

2005年,成都蜀繡廠因改制退出歷史舞臺,郝淑萍也義無反顧地繼續成立了蜀繡工藝美術大師工作室。“當年蜀繡班的50多個學生,現在還在干這行的估計就只有我了。”

創新永不止步

蜀繡,第一批國家級非物質文化遺產;郝淑萍,蜀繡國家級非遺傳人。然而,郝淑萍的蜀繡,早就沒有止步于“芙蓉鯉魚”。“它的確是蜀繡的經典形象,但年輕人不愛看,蜀繡只有不斷創新才有生命力。”郝淑萍直言。

當過廠長,在市場上拼殺過,郝淑萍能夠敏銳把握市場需求。“東西再好,沒有人買就不能激勵傳承人繼續把手藝傳下去。”這些年來,她和一起下海的蜀繡大師們,摸索出了蜀繡雙面繡、異形異色繡等多種技法,并且把油畫以及現代題材等也納入蜀繡對象,讓蜀繡在收藏界很是火了一把。郝淑萍大件的蜀繡,價格已經賣到了上百萬元。幾年前,郝淑萍曾指導學生創作過一幅《鳳求凰》,一舉奪得當年中國手工藝博覽會的金獎。這幅作品能夠獲獎,在郝淑萍看來就在于圖案上進行了創新,還大膽引入蘇繡的針法,并運用不同的絲線來達到想要的藝術效果,讓蜀繡呈現出和傳統不一樣的面貌。為了表現鳳凰羽毛的光澤,她們用蜀繡的二三針、暈針等針法來表現;繡圖章,則用滾針;為了營造畫作虛無縹緲的背景,蜀繡的虛針再結合蘇繡的亂針便輕松搞定。

郝淑萍正在繡制的這幅牡丹與鳥,幾年前已經繡過同款,并在深圳文博會上獲得金獎。沒想到去年她再度拾針創作,她說:“因為我在蜀繡傳統針法之外又加入了創新的虛針和紗針,可以繡出小鳥羽翅的透薄和立體,所以這件作品肯定比上一幅好看。”

“現在,越來越多的蜀繡人意識到蜀繡必須要創新才有市場。”郝淑萍介紹,在她之外,蜀繡大師楊德全已成功用蜀繡完成了巨幅潑墨山水畫作;成都蜀菁館也引入人工智能圖像處理技術,完成了具有3D效果背景的蜀錦蜀繡結合的熊貓作品,蜀繡正在以更多姿多彩的面貌融入當代生活。

推動蜀繡代代傳承

除了蜀繡大師身份之外,郝淑萍近年的一個重要任務就是帶學生。“我是蜀繡的國家級傳承人,這既是榮譽,更是一種責任。”在2021年度非遺人物評選活動中,郝淑萍因此進入百人初選名單。

送仙橋古玩市場,郝淑萍的工作室已經在此成立了十多年。在這里,她培養的學徒多達200余名,帶出了11位四川省工藝美術大師、2位四川省非物質文化遺產傳承人、3位成都市非物質文化遺產傳承人。這樣她還覺得不夠。2010年,郝淑萍與四川華新現代職業學院聯合辦學,設立蜀繡專業,招收學生60多名。她還和雙流殘聯開辦蜀繡短期培訓班,和成都鹽市口街道與工會、殘聯開辦免費培訓點,由工作室專業蜀繡老師執教……2021年,郝淑萍馬不停蹄地一年忙到頭,家人勸她歇歇,她就只當耳邊風,說道:“現在我年紀大了,自己干一天就要培養一天人才。蜀繡是中國幾大名繡之母,絕不能讓這門傳統工藝在我們這一代手上失傳。”

如今,郝淑萍的牡丹與鳥作品已接近尾聲,根據成都金沙遺址出土的太陽神鳥金箔創作的鳳凰又納入了她的工作計劃。“我準備用金線和銀線來繡鳳凰,會更立體也更有視覺沖擊力。”郝淑萍興致勃勃地講述她的構思,“很多人問我啥時候退休,那就是拿不動針的那一天。”