德國、日本生活垃圾分類管理經驗及啟示

楊雨蒙,張 寧,張 巖

(天津市垃圾分類處理中心 天津300221)

0 引 言

隨著國內經濟快速發展,商品服務供給日益豐富,我國成為全球第二大消費市場,生活垃圾產量也逐年增加。國家統計局數據顯示,2020 年我國生活垃圾清運量達到23 512 萬t,比2011 年增加約43%。在此背景下,通過實施垃圾分類實現生活垃圾的減量化、資源化和無害化就有了必要性。我國城市生活垃圾分類整體起步較晚,而德國、日本等發達國家20 世紀便開始嘗試推行垃圾分類,實現垃圾減量化和資源化,通過完善垃圾分類立法、推動精細化管理、發動社會力量參與等手段,其生活垃圾分類管理體系已趨完善。他們的管理經驗能夠為國內城市開展垃圾分類帶來一定啟示,值得學習借鑒。

1 發達國家實施生活垃圾分類的主要措施

1.1 完善法律法規

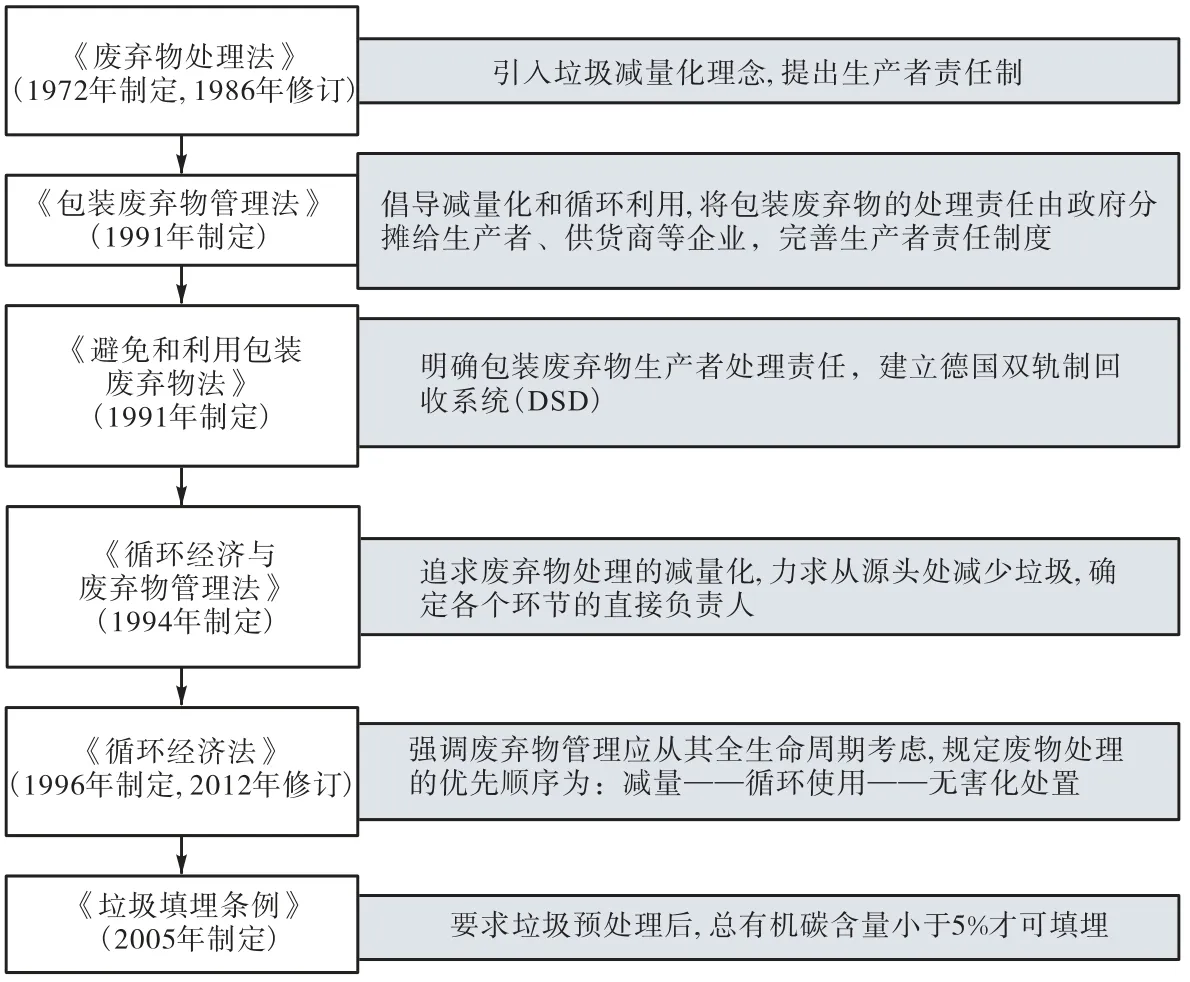

德國作為發達國家,開展垃圾分類相對較早。1972 年,德國頒布實施了《廢棄物處理法》,提出了垃圾減量化和生產者責任制,推動形成了“避免產生—循環利用—末端處理”的垃圾管理思路[1];1991 年,《包裝廢棄物管理法》和《避免和利用包裝廢棄物法》的制定促進德國建立了雙軌制回收系統,旨在改善包裝廢棄物的回收利用情況[2];《循環經濟法》和《循環經濟與廢棄物管理法》明確了廢棄物的優先處理順序[3],以減量化和循環利用為指引,推動德國以發展循環經濟為導向實現資源節約[4]。在立法推動下,德國2019 年城市垃圾回收利用率達到98%(數據來源于德國聯邦統計局,其中能源利用占比31%,材料回收占比67%)。德國垃圾回收處理主要法律法規如圖1 所示,這些法律不僅為德國的垃圾分類工作提供了制度保障,而且對形成垃圾分類的行業標準也起到了推動作用,有利于相關政策的推進和實施。

圖1 德國垃圾回收處理主要法律法規Fig.1 Main laws and regulations on garbage recycling in Germany

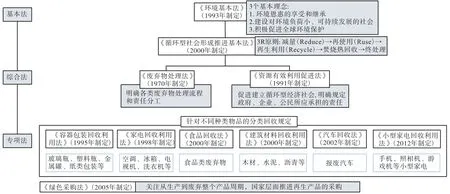

日本城市生活垃圾分類強調精細化管理,并為此建立了完善的垃圾分類法律體系,如圖2 所示[5],該體系由3 個層次組成,包括基本法、綜合法和多部專項法。《環境基本法》明確了生活垃圾處理的基本理念和原則;《促進建立循環社會基本法》明確社會全體成員的責任和義務,并提出按照3R 原則進行垃圾處理,貫徹減量化、再使用、再循環的原則,為建立循環型經濟社會奠定了立法基礎;《廢棄物處理法》明確規定了各類廢棄物的處理流程和責任分擔;《資源有效利用促進法》則規定產品設計和制造環節應注重環境保護,強調垃圾全過程管理和源頭減量。此外,日本出臺了多部關于生活垃圾資源化利用的法律規范,如《家電回收利用法》《汽車回收法》等,針對不同種類物品均做出了回收規定。《綠色采購法》致力于建設環境低負荷的可持續發展社會,并推進公共機構等政府組織采購環保產品。日本以基本法為框架,綜合法和專項法互為支撐,使得生活垃圾精細化管理成為可能。

圖2 日本垃圾治理法規體系Fig.2 Waste management legal system in Japan

2017 年,我國住建部等多部門聯合發布《生活垃圾分類制度實施方案》,要求北京、上海、天津等46 個重點城市先行先試,在城區范圍內實施生活垃圾強制分類。《固體廢物污染環境防治法》(2020 年修訂版)明確提出國家推行生活垃圾分類制度,我國城市生活垃圾分類工作正式開啟,目前北京、上海、深圳、天津等多地制定了《生活垃圾管理條例》,并在不斷完善相關配套文件。以天津市為例,在《天津市生活垃圾管理條例》的基礎上制定出臺了《天津市生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理全流程監督管理辦法》《天津市生活垃圾分類指導目錄》等規范性文件,旨在加強城市生活垃圾分類處理全流程監管和建立生活垃圾分類長效機制。然而垃圾分類立法工作的完善目前僅在個別相對發達城市有所進展,地市級城市關于垃圾分類工作的法律相對缺乏。

1.2 明確分類標準

垃圾分類要想取得明顯成效,不僅需要完善的法律法規制度作為基礎支撐,還需要明確具體、可操作性強的垃圾分類標準。在多年的發展探索過程中,不同發達國家形成了寬松有異、當地居民可接受度高的分類標準,其中日本分類標準最為細致,基本各類可回收物都進行單獨的回收處置。日本生活垃圾一般先分大類,再分小類,各地可根據地區情況自行細分。日本琦玉市在將生活垃圾分為六大類的基礎上又細分為15 個小類[5],并明確規定了每類垃圾的投放方式、回收頻次、回收場所等,以方便市民執行規定、分類投放。愛知縣豐橋市則將生活垃圾分為七大類18 個小類[6]。德國的分類標準相對寬松,對于報紙、廢紙箱、舊玻璃等產生量大、再生利用價值高的可回收物進行單獨收集、轉運和回收;變質食品、剩余飯菜、果蔬皮核等生物垃圾一般進行堆肥處理,但目前只在柏林等城市核心區域內覆蓋率較高(約90%),在城外區域覆蓋率較低(約15%)[7];此外,德國對大件垃圾的回收利用也做出了規定,居民需進行申報,由環衛公司上門回收。

與發達國家相比,我國各城市依據《生活垃圾分類標志》,將城市生活垃圾分類可回收物、廚余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四大類,家具、家電等大件垃圾和裝修垃圾單獨分類,分類標準較為統一。但在實際推廣過程中,居民往往能夠將回收利用價值高的可回收物和產生量少、容易識別的有害垃圾單獨分類進行投放,廚余垃圾和其他垃圾分類效果較差,原因可能是大部分居民對垃圾分類的思想認識和知識儲備不足,無法準確區分廚余垃圾和其他垃圾,這需要政府有關部門和媒體不斷宣傳、教育和引導。

1.3 發動全民參與

完善法律法規體系和明確分類標準是開展垃圾分類的前提,但確保垃圾分類效果更關鍵的在于執行標準、落實要求,而這離不開全社會的廣泛參與。日本和德國一方面發動主流媒體常態化宣傳垃圾分類的重要意義,普及垃圾分類常識;另一方面重視學校教育,將生活垃圾分類納入國民教育體系,使孩子從小養成垃圾分類習慣。此外,社會力量的參與也為垃圾分類提供了助力,環保組織和志愿者協會經常性開展垃圾分類宣傳活動,促進垃圾分類觀念深入人心[8]。日本和德國垃圾分類之所以能成為民眾的日常生活習慣和自覺行為,與全方位、多角度的宣傳教育不無關系。

2 經驗借鑒

2.1 完善法律法規,增強執法力度

完善的法律法規體系是城市生活垃圾分類工作有效推進的前提。要制定覆蓋全國范圍的生活垃圾分類法律,推動各地市出臺地方性法規,形成國家、省、市三級層面的法律法規體系,明確生活垃圾強制分類要求,通過法的強制性來約束公眾行為。同時應明確獎懲措施,對于實施垃圾分類工作中表現較好的單位或個人適當予以獎勵;對于違反法律法規的人依法嚴格處罰,做到有法必依、執法必嚴。

2.2 建立合理的垃圾分類標準

根據住建部發布的文件要求,國內各城市應以“有害垃圾、其他垃圾、廚余垃圾和可回收物”作為本地生活垃圾分類的基本標準。在此基礎上,應允許不同緯度地區根據氣候、地理條件的不同進行差異化的細分。各地也可制定垃圾分類指導目錄和分類指南,對4 類垃圾的定義及包含的垃圾種類進行詳細闡述和舉例,以期為居民提供參考。

2.3 構建多元主體共同參與機制

結合黨建引領基層治理體制機制創新工作,把垃圾分類納入基層黨建,實施社區網格化管理,鼓勵社區居民、居委會、物業參與垃圾分類工作,推動形成黨建引領、居民自治、志愿服務、居委協調、物業參與的工作格局。還可以引入社會力量共同參與,積極探索特許經營、承包經營等方式,鼓勵社會資本參與生活垃圾處理設施的建設和運營,實現投資主體社會化、多元化。

2.4 強化宣傳教育工作

通過多角度、多途徑的宣傳教育推動提高社會公眾對垃圾分類的知曉率和參與度。從學校教育入手,將垃圾分類納入國民教育體系,持續發揮“小手拉大手”效應,并在此基礎上建設一批生活垃圾分類示范教育基地,如天津市生活垃圾分類處理展示培訓中心就發揮了宣傳教育陣地的作用。建立垃圾分類志愿者隊伍,定期開展志愿服務活動。有效利用主流媒體和新媒體等資源宣傳生活垃圾分類理念和知識,通過多層面、常態化的宣傳促進垃圾分類內化成為廣大居民群眾的自覺行為。

3 結 語

實施垃圾分類、推動形成綠色發展方式和生活方式不是哪一方面的事,更不是能夠一蹴而就的事,需要政府、企業、社區、居民等多方主體協同合作、久久為功。因此,有必要借鑒學習發達國家生活垃圾分類經驗,總結不足,少走彎路,盡快構建適合我國國情的生活垃圾分類制度。