地域文化與廣西風景油畫中的圖式*

文/黃光良[廣西藝術學院]

在當今中國文化轉型的新時代背景下,中國風景油畫從最初學習、借鑒西方傳統風景畫的經驗和成果到如今,經過數代中國油畫家的艱苦努力,使得當代中國油畫的創作風格逐漸從西方油畫中逐漸脫離開來,形成具有中華文化特征和民族特色的中國化油畫新面貌。在這場勵精更始的浪潮中,廣西風景油畫也緊跟全國的步伐,勵精圖治、奮發向上,利用廣西獨有的地域特點、民族資源、地緣優勢與當下時代發展的需要相結合,以風景來抒發對祖國的贊美,以風景來表現時代風范,以風景來弘揚民族精神。

康德在《純粹理性批判》一書中認為“圖式就是把各種感覺對象通過內在思維活動而統攝在先天的概念之下的形式條件,是用抽象的、純粹的概念形式表達的對一切感覺對象所規定的普遍規則”。所以,在繪畫作品中,圖式是畫家對物象的認知到藝術表現的過程中所獲得的符合美學范疇的規律性表達方式或者是普遍規則。繪畫圖式是繪畫表現形式中的一部分,繪畫形式表現是由一種或者多種圖式組合而成的,這些繪畫圖式是畫家經過長期的創新思維和藝術實踐所得,因此,這些繪畫圖式帶有經驗性、概括性和規律性的藝術普遍規則。

自風景油畫的繪畫樣式傳入我國起,它一方面代表了西方藝術審美的特性,一方面要滿足中國文化、地域人文、藝術審美等綜合環境的需求,在這期間,我們逐漸明確“油畫民族化”“寫意油畫”等的中國油畫發展道路,也使得中國的油畫風景圖式從西畫模式逐漸帶有了“中國筆墨”“中國傳統圖像”“中國哲學思想”等中國特色的繪畫圖式語言。

所以說,在風景繪畫中繪畫圖式是一個區域文化積累的具體形式的符號性表現,它具有典型的特征性和規律性的特點,它必須有容易識別的屬性。例如:廣西桂林山水的圖式和新疆草原的圖式特征,一個是連綿起伏的山形圖式,一個是寬廣平直的草原圖式,一目了然,而且很容易分辨。這些繪畫圖式在美術史的演進過程中逐漸地流傳下來,形成了具有規律性的美學構建特征,這些繪畫圖示不僅便于畫家的觀察與再創造,也會隨著時代的需求而做出相應的改變。

一、中華傳統文化的滋養

中國的道、儒兩家的思想基本確立了中國傳統繪畫的審美觀,“游于藝”和“逍遙游”成為中國繪畫藝術重要的美學指向。“仁者樂山,智者樂水”和“山林與!皋壤與!使我欣欣然而樂與”的人生境界與自然藝術精神是我們國家風景藝術的思想高峰。畫者須“澄懷味象進而觀道,才能領悟到風景之大美”。由此可見,中國繪畫的審美主要是感知人與山水互為融合的大美,不僅僅是審美快感和心理愉悅而已。

廣西最典型的地緣符號“桂林山水”從古至今一直被人們所熟悉,煙雨漓江更是給人無限的遐想。濕潤多雨的氣候所形成的絲絲薄霧讓時任臨桂尉的米芾心醉神往,據說“米氏云山”的圖式由此而來。近代國畫大師齊白石三游桂林,流連忘返,悉心鉆研山水畫法,“齊白石對于桂東巖溶地貌特征的尊重,改變了傳統山水畫特別是清末民初四王余緒所因襲的筆墨程式。可以說,最能體現齊白石個人風貌的山水畫,都是齊白石對于桂東、桂東北一帶山水的高度概括和高度提煉,那里的方峰、蕉林、農舍是他從桂林鄉土風景中抽離出的三種風景符號,而這三種風景符號也構成了他特有的筆墨語言載體”。由此可見,中國歷代的畫家皆是通過對物象的描繪來強化他們心中的圖式,這種“圖式”注重的是提煉后的情感再現,也不再是自然中的具體物象,它是具有模糊化的記憶印象和畫家繪畫實踐相結合的一種結果,圖式之中透出的是畫家對生活的體驗和感受。

從20世紀開始,中國油畫開始了油畫“民族化”的探索,廣西的風景油畫也緊跟全國油畫的變革浪潮,在“油畫民族化”“寫意油畫”等新概念的實踐中,走出一條符合自身需要的油畫發展之路。那個時期開始,廣西出現了一批既有西畫功底,又在中國傳統繪畫中有所研究和實踐的畫家,如陽太陽、張冬峰、劉新、楊誠、黃少鵬、孟遠烘等,其中,劉新的作品有很獨特的書寫性,他的風景畫作不追求寫實和立體,不著意表現光影的變幻,換之而來的是流動的線條、主觀的色塊。其作品中的圖式語言是從寫實到寫意、從畫景到畫境的轉變,他的作品《桂林校區的下午》中黑色的線條貫穿整個畫面,如中國畫筆墨的韻味,作為整個畫面的結構框架,線條在主形處剛勁有力,在負形描繪中則時隱時現,把線條的延續性和流暢性充分發揮出來,即“筆斷意不斷”,在長短、粗細、實虛的反復疊加中充分呈現了線條靈活多變的特質,畫面中寫意感很強,樹木、門廊、欄桿都用粗細不同的線條來勾勒,線條的勾勒“翩若驚鴻,婉若游龍”,線條和簡潔的色塊配合在一起,錯落其間、疏密有致。在劉新的作品中我們不僅看到畫家對線條的節奏和韻味的考究,還體會到了線條的精神內涵。黃少鵬的油畫作品被譽為是可以畫出“包漿”的味道,以形容他的作品不僅古意悠長,而且形神兼備。黃少鵬長期對古玩、老器物把玩后,從古玩中體味到一種中國傳統文化中古樸稚拙的和諧關系,促進了他對廣西風景之中“中國山水精神”的理解。他2012年在桂林遇龍河邊所作的作品《漂》,用色樸素,畫中景物簡化了的群山和江上的躺椅和竹排,顯然這些簡單的山水圖式并不是黃少鵬對景物色彩的簡單概括,而是以一種歸類的方法對自然的文化屬性進行提煉,他關注的是“物”的精神本質,他注重的是本我的一種“境界”主觀感受。謝赫六法論中的“隨類賦彩”所提及的,便是中國繪畫色彩的重點落在了“類”和“賦”上。

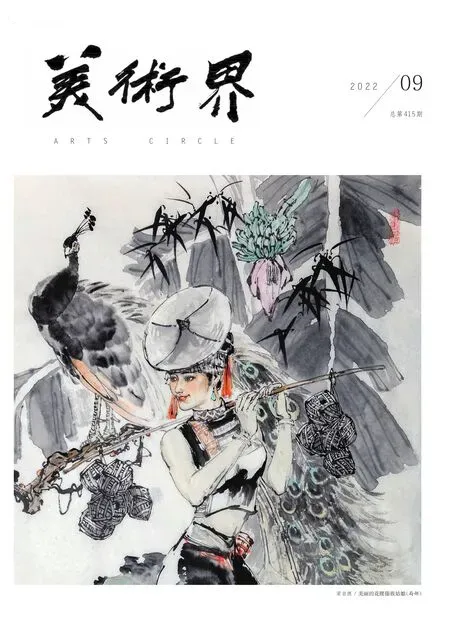

二、少數民族文化圖式的影響

自廣西壯族自治區成立以來,許多畫家開始關注本地域的民族文化,這些畫家中,既有廣西本土的畫家也有享譽畫壇的國內名家,他們關注地域風俗、民族圖像等,借鑒學習少數民族藝術中的繪畫元素,不斷地從民族文化中吸取養分。

早在1943年,馮法祀就到廣西少數民族聚居區寫生,繪制了《靖西的市場》《山中的木棚子》《山坡上的苗族村寨》等多幅反映少數民族聚居區人文和風景的油畫創作,他的作品采用寫實的手法,生動描繪了當時少數民族聚居區人民淳樸的勞作與生活狀態。20世紀的中期,歌頌祖國大好河山、民族村落的巨大變化成為風景繪畫的主要題材。曾日文是廣西本土培養的第一批畫家,他的少數民族題材作品多次入選全國展覽,從那個時期起,讓中國美術界得以認知廣西民族繪畫的圖式形象。他創作的《壯鄉十月》《春晨》把目光焦集在勞作的少數民族女孩身上,勞作的辛勤、收獲的快樂、風景的秀美的圖式把民族形象表現得鮮活而生動。黃菁是50后的廣西畫家中繪畫風格變化較多、繪畫思路較廣的畫家,他在20世紀90年代到21世紀初創作了大批少數民族地域題材的風景油畫作品,這一時期,黃菁的作品充滿了強烈的浪漫主義色彩。他在1992年創作的少數民族題材作品《山》中呈現出一種“夢幻般絢麗”的畫面感。他利用各種色彩之間的純度和明度來表達少數民族少女和大山環境的一種和諧依存關系,把畫面的空間壓縮,刻意制造平面化、明快、強烈、單純且帶有裝飾性傾向的色彩,這是典型的納比派的繪畫語言,強調的是色彩本體的豐富、精準,黃菁的用色就是利用顏料色層的豐富性和可塑性來表現畫面色階的微妙變化。

廣西有壯族、侗族、瑤族、苗族等11個少數民族,民族地域廣闊、民族風俗多樣,經過藝術家們長期地探索研究,廣西的民族繪畫圖式已不僅僅是簡單地再現,它體現了藝術家們對民族文化中的樸素美以及民族聚居區風景中的浪漫與深邃的感悟。劉宇一的《耘天》、孫見光的《田頭情話》、邵偉堯的《春在田園》、柒萬里的《三月街》、謝森的《苗山十月》、黃菁的《苗山春》、劉晨煌的《上學路上》等作品都是廣西風景畫中體現少數民族圖式元素的精品力作,通過挖掘少數民族傳統文化達到了一種生活與藝術的共榮共生,從中展示廣西風景的秀美壯麗,也表現出少數民族人性的淳樸和民俗生活原生態的美。在這些少數民族題材繪畫作品中,畫家們創造出許多具有民族圖像內容的個性化圖式,這些圖示語言大大豐富了中國繪畫圖式文化的內容,同時也透過這些圖式挖掘出深層的民族文化精神內涵,去感受少數民族聚居區風情之美、風景之美。

三、國際地緣環境下的多元文化演進

特定的地緣環境會產生特定的地緣文化,廣西地處中國的西南部,有豐富的地質資源,又是少數民族聚居的地方,有南部良港北部灣,首府南寧是東盟博覽會的常設之地,是我國面向東南亞的重要窗口,各種文化的交織使得廣西的特有文化不僅僅停留在一個中國南部地區的地域文化概念,可以說廣西的文化特質是南方地域文化與國際文化匯集的綜合體,它是中國傳統文化的一部分,是一個既開放又包容的文化體系,加上廣西歷史文化悠久,在20世紀90年代開始,廣西的風景油畫變得越來越“種類繁多”,對于繪畫形式的探索、個性化圖式的研究越來越持久和深入。

“八五思潮”之后,中國當代畫家的關注點與精神指向更加多元和豐富。與傳統風景繪畫不同,中國當代風景畫家從多維度開啟了對風景繪畫的文化性、精神性、社會性、生態性以及人性的思考與追問。繪畫語言、圖式觀念以及形式體系的變化、傳統風景繪畫的方式和精神內涵是否適合當代文化的需求等值得深入分析與體會,傳統的表現方法、象征寓意、抽象意味是否能融合于當代“審美范式”的精神性立場之中,更是需要畫家深入思考。平面化是當代繪畫的一個主要特征,它是將三維或者是多維的物象概括為二維平面的畫面,一方面從客觀再現物象轉向主觀表現,起到強化創作主體的主觀表達,強化油畫材質的特性。在當代的廣西的風景油畫家隊伍中,70、80、90后的年青力量是主力軍,吳以彩、廖有才、韋明思、吳志軍是其中的佼佼者。其中,吳以彩的作品總是充滿著曼妙般的詩意,她從當代女性的視角出發,對自然和當代生活的態度,反映了當代人們對精神層面的追求。她的作品《象鼻山》使得桂林獨有的山水圖式仿佛打開一座平行時空,畫面中含蓄流暢的線條、魔幻空靈的色彩、反復疊加的色層把象鼻山勾勒出一種“貴柔、尚靜”般的美。吳志軍的作品則用異域般的濃重色彩去描繪北部灣漁港的景觀,借以西方的個性化形式去描繪中國社會的人文場景,體現了他對中西文化碰撞和融合時代的一種思考,畫面中既有對漁港場景的描繪也有漁民勞作場景的刻畫,意境新穎,結構豐富。

當代的風景油畫作品的多元性和多樣性表明世界風景藝術的生態正在發生轉向,也同時證明,繪畫圖式確實是一座溝通世界、呈現藝術之美的橋梁。廣西當代風景油畫的生態轉向不僅有著突出的特點和面貌,而且油畫語言與審美風格樣式眾多。既有人與自然生存的思考,也有對社會環境變遷的反思;既有探討“回歸自然”生態觀,也有關注社會變革的新圖像精神;既有實景寫生的視覺表達,也有借助影像思維進行的綜合呈現。這是一種藝術思維高度自由,多樣技術手段交替構建的藝術時代。

結語

文化是國家軟實力的重要組成部分。而中國風景油畫作為文化輸出的一種方式,對國家軟實力的提升有著十分重要的作用。繪畫的發展要與多元化時代相適應,使得廣西當代風景油畫必須從自身的條件出發,增強文化底蘊與藝術綜合素養,迎接新的挑戰與要求。這些對于廣西當代風景油畫來說,與世界繪畫藝術的碰撞與交流是時代發展的必然趨勢。總的來說,圖式有利于繪畫樣式的發展與傳播,也便于普通觀眾對藝術風格、藝術形式、藝術流派等的認識與欣賞。英國哲學家斯特勞森的圖式定義是“每個物質事物在任何時刻都是以各時代的各種方式與每一時刻的其他事物在空間上聯系起來”。從這個定義中可以看出,斯特勞森像康德一樣,把概念圖式理解為對事物存在的一種普遍規定。斯特勞森心目中的圖式不是某時某地的某個具體事物的存在狀態,而是構成一切事物在任何時空中的存在條件。由此可見,繪畫圖式具有穩定性和明確的指向性,但同時它也會隨著時間和空間的變換而發生變化。

近年來,廣西風景油畫在全國性的展覽中可以說是常客,這些風景油畫作品面貌新、題材廣,從中能夠看到當今廣西的油畫緊跟著整個中國繪畫的步伐,已經進入多元文化融合的多元圖式時代,這里面既有繪畫的多樣性、寫意性和現實性,同時也呈現出中國本土繪畫的民族性符號和象征性語言,這是廣西油畫家長期挖掘研究自己的地域特點,堅持廣西自己的藝術發展道路所積累的最寶貴財產。回看廣西油畫發展的這些年,有中國文化復興的新時代背景、有廣西地域人文意識的覺醒,使得我們更關注社會的發展,關注人的精神世界,從這些作品中既可以看到他們對中國傳統文化的那一份感懷,也看到他們對社會變革及生存狀態的一種反思,從側面也體現了廣西油畫的開放性、多元性,反映出廣西油畫在現代繪畫語境下的審美變革和精神回歸。

注釋:

*本論文為廣西藝術學院科研項目“地域文化背景下的風景繪畫圖式美學特征及傳承研究——以廣西風景油畫創作為例”(Y B 202011)的階段性成果。

①江怡:《康德的“圖式”概念及其在當代英美哲學中的演變》,《哲學研究》2001年第6期。

②李偉琴:《繪畫形式美學視域下的中國風景油畫圖式研究》,湖南師范大學博士論文,2019。

③尚輝:《齊白石山水畫的地域特征與形式語言》,《齊白石研究》(第一輯),湘潭大學出版社,2007,第74頁。

④江怡:《康德的“圖式”概念及其在當代英美哲學中的演變》,《哲學研究》2001年第6期。