粵港澳大灣區綠色智慧物流配送發展研究

0 引 言

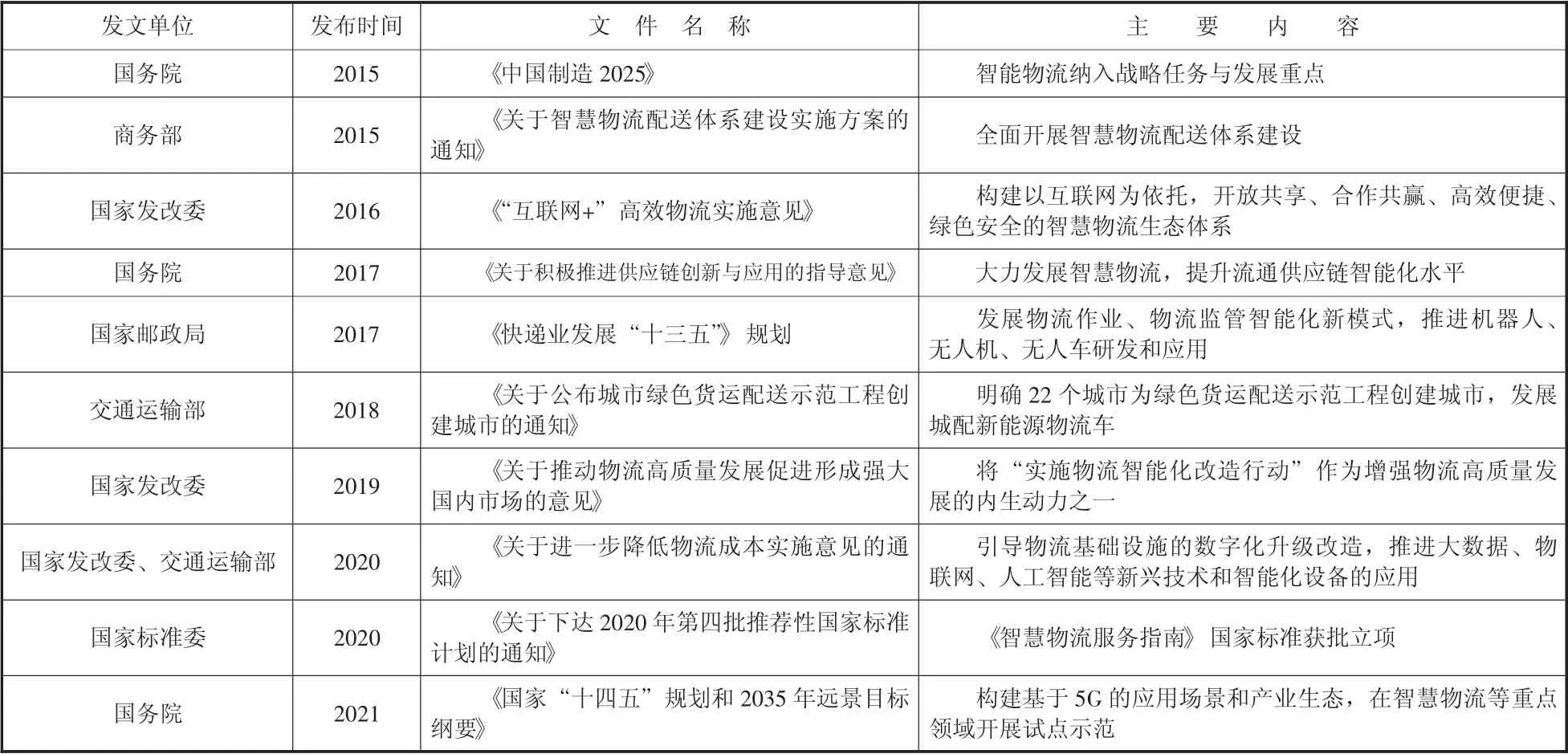

智慧物流以“數字驅動”“互聯互通”和“協同共享”為根本,以可視化、可感知、可追蹤、可監測、可調節為特征,以“資源聚集、服務協同、價值提升、多方共贏”為宗旨,通過推進物流產業數字化變革、智能化發展和網絡化轉型,重塑物流產業分工和優化資源配置,構建物流產業新生態,推動物流產業高質量發展。據預測,2025 年國內智慧物流市場規模將超過1萬億元,政府相關部門也對發展智慧物流給予了高度重視,相關政策也在近幾年密集出臺,如表1 所示。

盡管智慧物流驅動經濟發展的作用逐漸增強,但其高能耗導致碳排放激增也帶來了PM2.5 升高和全球變暖等一系列環境問題,業界和學者們開始關注和研究綠色智慧物流的發展。智慧化和綠色化是未來物流業發展的兩架馬車,綠色化可減少倉儲、運輸、生產、包裝、流通加工、配送等活動資源消耗和碳排放,智慧化可提升物流服務效率、降低物流服務成本,綠色智慧物流從綠色環保、智慧管理的角度提升物流系統各環節的價值,都是以盡可能最低的總成本來產生最大的價值,從而實現物流系統整體優化,對環境保護、資源節約以及經濟可持續發展具有重要意義。

我國智慧物流發展起步晚、發展快,但與世界先進水平相比還有較大差距。尤其是占物流成本比重過半的物流配送環節,在資源聚集、信息共享、協同服務、智能運營等方面還有較大的提升空間,是物流領域發展最后的一塊短板;再加上配送環節的包裝、運輸以及網點建設都會對環境造成比較大的影響。因此,綠色智慧物流配送問題成為了關注的焦點。

1 研究綜述

目前關于綠色智慧物流研究主要包括兩個方面,一是評價指標體系的研究。包鋒構建了城市綠色智慧物流綜合效益評價指標體系,其中社會效益指標包括節約能源貢獻率、降低污染貢獻率、不可再生資源消耗比率、可回收資源消耗比率、產業貢獻率、城市形象貢獻率,經濟效益指標包括降低成本貢獻率、回收再利用比率、技術創新貢獻率、政府支持貢獻率、貨幣資金收入比率。董澤構建了涵蓋包裝、流通加工、裝卸、倉儲、信息處理、運輸、配送等環節的綠色智慧物流評價體系。二是實施對策研究。陳豪采用二元選擇模型和雙重差分模型研究發現碳排放是建立智慧物流的外生政策變量,智慧物流政策的實施可以顯著抑制碳排放。金偉提出構建綠色智慧物流網絡、開展城市綠色配送行動、加強人才隊伍建設等措施來推進雄安新區綠色智慧現代物流體系發展。霍秀秀認為發展綠色智慧物流能提高城市總體運行效率,提出加大新能源的推廣使用、大力發展物流信息產業、提升物流從業者的社會責任意識等對策。

表1 我國智慧物流發展的相關政策

雖然2015 年商務部就通過建立智慧物流配送示范城市來推動智慧物流配送系統的建設,借此提高能源效率、減少碳排放;2018 年交通運輸部也組織開展綠色貨運配送示范工程來減少配送環節的碳排放。但關于綠色智慧物流配送的理論研究成果并不多,李彥林提出推行無車承運、推廣新能源配送車輛、讓鐵路參與城市配送等綠色智慧物流配送策略。通過文獻分析可以發現發展綠色智慧物流配送有明顯的綠色減排效應,但是評估指標和方法還未形成共識;此外,發展綠色智慧物流配送不僅僅是技術問題,還涉及到運營管理模式以及體制機制的創新,是一項系統工程,也亟待研究。

2 粵港澳大灣區智慧物流發展現狀

粵港澳大灣區是世界第四大灣區,總面積5.61 萬平方公里。2020 年末大灣區總人口達8 617 萬人,GDP 總量約為11.86 萬億元,人均GDP 約為137 605 元,進出口總額31 548.50 億美元,港口集裝箱吞吐量6 386.51 萬標準箱,機場客運量10 146.7萬人次,機場貨運及航空郵件量765.9 萬公噸,第三產業占GDP 比重66.1%。其中土地面積、人口、本地生產總值實質增長、機場客運量、機場貨運及航空郵件量、港口貨柜吞吐量位居四大灣區之首,本地生產總值超過三藩市灣區排名第三,但人均生產總值、第三產業占GDP 比重排名靠后。

表2 粵港澳大灣區各市主要經濟指標(2020 年)

粵港澳大灣區已經發展成為全球最領先的消費品和先進制造業生產基地,從其物流成本構成來看,配送成本占比52.4%、運輸成本占比34.9%、管理成本占12.7%,末端物流配送已經成為降本增效的關鍵環節。在國家和區域政策的大力支持下,交通基礎設施、港口航空貨運設施等物流運輸網絡建設方面日趨成熟,配送領域智慧物流技術也取得了一定的進展。但也存在一些不足:一是由于部分物流企業在產品、包裝以及物流設施標準化建設方面落后,導致大灣區物流配送中心出現運輸周期較長、商品庫存較高、出入庫效率較低、成本居高不下等種種問題。二是物流大數據整合水平有待提升、智慧物流生態圈尚未形成導致末端配送效率不高。三是包裝垃圾不能有效處理,汽車尾氣排放居高不下,托盤、周轉箱等物流工具尚未普遍循環利用,導致配送環節資源浪費和污染問題依然嚴重。因此,做好綠色智慧物流配送能力評價,快速發展智慧物流配送技術、創新物流配送模式、完善體制機制已成為大灣區物流配送領域的迫切需求。

3 粵港澳大灣區綠色智慧物流配送發展對策

3.1 實施綠色智慧物流配送能力評價

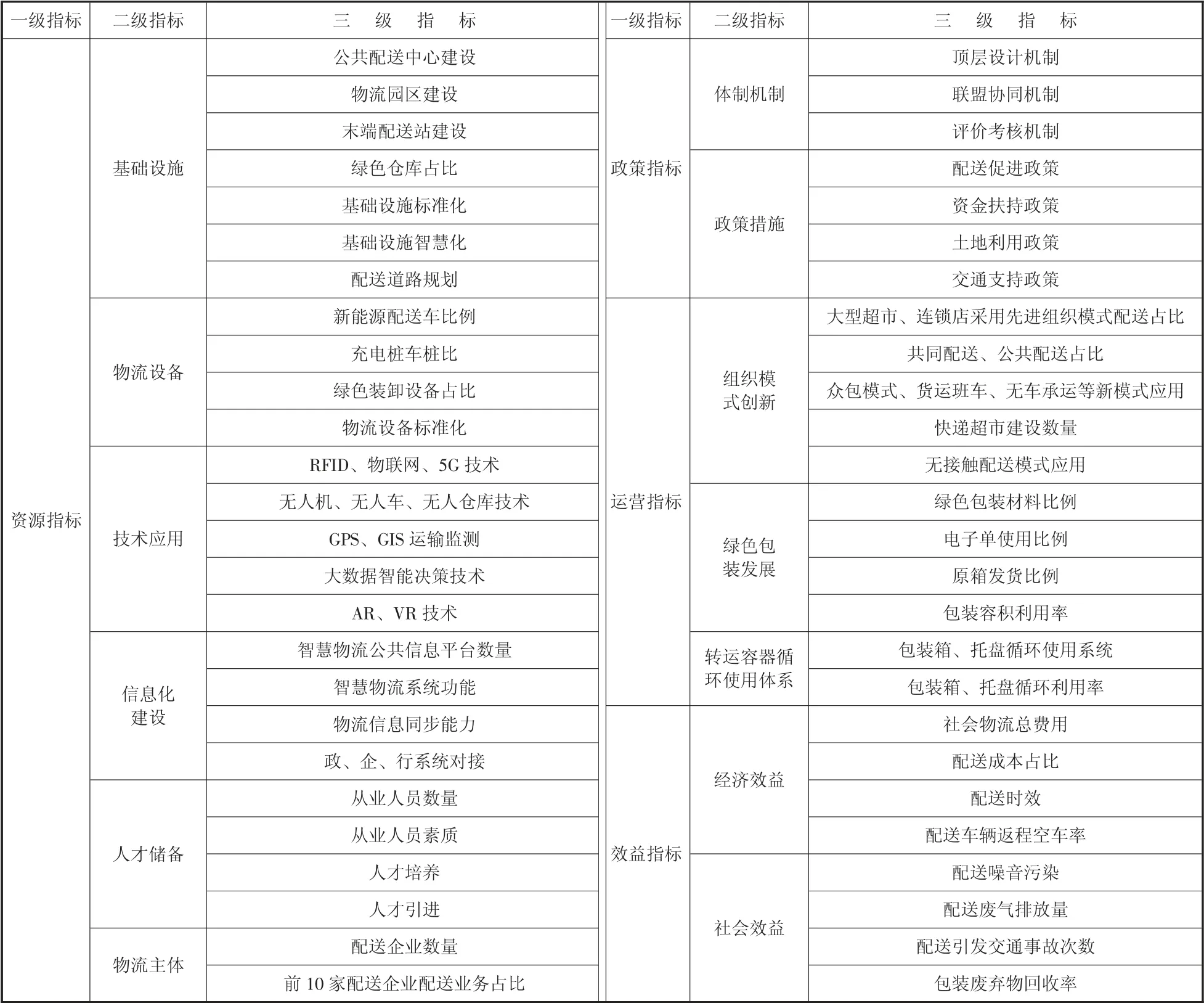

周文娟從經濟、資源、技術、政策和環境指標五個方面構建綠色物流配送指標體系。裴愛暉構建了包括綠色發展環境、綠色設施設備、市場主體培育、綠色物流運作4 個一級指標的城市綠色配送評價指標體系。王蘭敬從基礎設施、信息服務、倉儲管理、人才培養和智能配送五個方面構建了區域智慧物流配送能力評價體系。而綠色智慧物流配送能力評價既要兼顧環境保護和資源節約,又要注重智慧物流技術的運用和管理模式的創新;既要兼顧各利益相關主體的利益訴求,又要考慮物流系統整體效率的提升;既要考慮企業內部能力的提升,也要考慮外部環境的支持。因此,在已有研究成果的基礎上提出綠色智慧物流配送能力評價指標體系,如表3 所示。

表3 綠色智慧物流配送能力評價指標體系

3.2 發展先進綠色智慧物流配送技術

為實現粵港澳大灣區“提質量、增效率、降成本”物流產業目標,完成區域“最后一公里”的智慧物流配送價值鏈再造,結合粵港澳大灣區的特點,借鑒國內外配送領域智慧物流技術,粵港澳大灣區配送領域的智慧物流技術應該從以下幾個方面尋求突破。一是發展物聯網技術。利用射頻識別技術、紅外感應器、AR/VR、GPS 定位系統以及激光掃描等設備信息,獲取貨物準確位置,提高分揀效率,減少無效人工作業;加強物品、設備與互聯網的對接,以實現物流配送的網絡化、信息化、智慧化、集成化、智能化和柔性化發展。二是發展云計算和大數據技術。物流配送企業通過內部信息數據的儲存分析,進行時間和空間上的智能決策,提供配送路徑優化、智能配載、智能包裝等業務運行的最佳方案。也可以借助智慧物流配送行業云平臺對配送訂單信息與配送企業的資源進行自動匹配,減少裝載率低、返程空駛等問題。菜鳥的數智化技術不僅能優化快遞管理和快遞員的工作流程,而且在包裹產生時就能計算出最佳配送路徑。蘇寧通過智能包裝方案自動為訂單商品選擇包裝材料類型、確定包裝方式和尺寸,提供裝箱順序和裝箱位置的方案。京東的北斗系統實現了對人員和車輛的行車路線、位置、時間、速度、油耗、里程和停車點全方位動態監測。三是應用5G 技術。推進基于5G 的智能駕駛運載工具,大力發展商用新能源無人配送車,采用無人車編組、無人倉、無人機技術等先進技術實施物流配送。2018 年京東無人分揀智能機器人、無人配送機器人、無人倉投入使用,無人機全國運營調度中心落成并啟動常態化配送。2019 年蘇寧也推出了“5G 臥龍”無人配送車。四是發展區塊鏈技術。區塊鏈技術通過去中心化建立起能夠提升信任度的交易機制,依靠區塊鏈技術將貨物從提貨、裝載、運輸、配送到交付整個流程清晰記錄在鏈上,確保信息的可追溯性,從而避免貨物丟失、錯誤認領、偽造簽名等事件發生。粵港澳大灣區“菜籃子”信息平臺實行線上線下“一品一碼”管理,產品從生產到流通全過程的產地溯源、質量安全檢測記錄、行政處罰記錄等信息都能智能監控。

3.3 創新綠色智慧物流配送運營管理模式

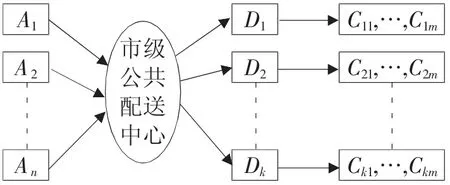

粵港澳大灣區作為現代新都市,需要通過創新綠色智慧物流配送運營管理模式以節約資源、保護環境和提高效率。一是發揮政府的主導作用,推行公共配送模式。城市公共配送網絡是在政府總體規劃下,以城市物流配送需求為導向,由政府或者政企共同出資建設、使用和管理,追求經濟效益的同時也注重社會效益。城市公共配送模式如圖1 所示。

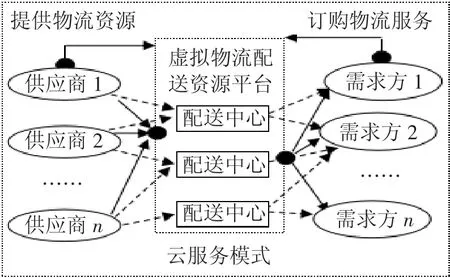

二是利用先進信息技術,發展云物流配送模式。云服務模式下的物流配送一方面運用云計算等關鍵技術建立物流配送資源共享平臺,通過資源的組織、管理、監控與共享,實現“分散資源集中管理”;另一方面借鑒云服務的思想建立配送中心和需求方“多對多”的配送服務關系,并利用云物流配送平臺根據客戶的配送需求提供最優的配送服務方案,實現“集中資源分散服務”,能有效實現配送資源的統一調度、配送任務的動態分配和配送過程的實時監控。云服務模式下的配送網絡如圖2 所示。

圖1 城市公共配送模式

圖2 云服務模式下的配送網絡

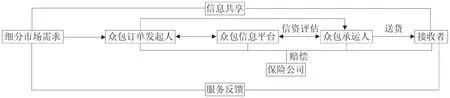

三是發揮共享經濟的優勢,試點眾包物流配送模式。在信息共享的前提下,將配送工作通過平臺外包給社會群體,眾包人員利用空暇時間從事配送工作獲得報酬,并通過平臺對配送服務進行反饋。目前京東、美團等頭部企業都進行了探索,也有閃送、快遞100、on my way 等中小品牌參與進來。眾包物流模式基本流程如圖3 所示。

圖3 眾包物流模式

3.4 健全綠色智慧物流配送發展的體制機制

綠色智慧物流配送的實施需要強化行業發展與政府之間的聯系,要在《粵港澳大灣區規劃綱要》的基礎上加強體制機制建設,為開展智慧物流配送業務提供政策依據和發展環境。首先,加強綠色智慧物流配送標準化建設。以政府職能部門主導,企業為主體,對接國內外物流標準,共同完善配送領域的物流規范標準化、信息標準化、技術標準化、設備標準化、流程標準化建設。確保標準合理可落地,也有利于降低企業成本,還應保持一定的靈活性,能夠根據市場的變化及時進行動態調整。其次,完善綠色智慧物流配送相關法律法規。為有效破除綠色智慧物流配送可持續發展的體制機制障礙,營造良好的營商環境,使得物流配送行業更加規范化、制度化,建立環境保護、員工關懷、市場準入、專利保護等方面的法律法規。第三,推進行政管理體制創新。綠色智慧物流配送涉及工信、國土、交通、城管、環保、科技等部門,存在多頭管理的現象,造成管理職責不清晰、投入分散、辦事效率低下、信息不對稱等問題,需要通過建立專門機構和統一聯盟的方式將分散決策、分散投資統籌起來。第四,制定綠色智慧物流配送支持政策。按照相關規章制度要求,制定一系列針對性支持政策,并細化政策要求,確保政策落地。如深圳專門出臺了《城市配送發展規劃及實施方案》,在國內率先對純電動運營車輛進行資助,而且特別明確了要持續優化新能源物流車輛通行和停靠環境。最后,培養綠色智慧物流配送專業人才。加強政府、行業、企業以及高校的共同協作,創新協同育人的人才培養模式,搭建創新開放的人才培育平臺,制定與綠色智慧物流配送發展需求相關的課程體系,培養出行業實際需要的具備物流基礎知識,掌握物聯網、大數據、云計算、區塊鏈等新一代信息技術應用的高素質人才。

4 結束語

物流配送是物流領域發展最后的一塊短板,綠色物流配送是粵港澳大灣區可持續發展的動力,智慧物流技術有助于物流配送提質增效,希望在通過對粵港澳大灣區的綠色智慧物流配送能力評估的基礎上,借助先進技術、管理模式和體制機制的創新,努力實現綠色智慧物流配送,為物流產業實現智慧化、綠色化、數字化奠定基礎,助力區域新興戰略性物流產業顛覆式創新,推動粵港澳物流業高質量發展。