朱載堉《六代小舞譜》學術復原與“樂教”

□楊春薇

禮樂文化,起源于中國人對天地的敬畏,以及對周遭與人個體關系的思考與對待。因而,這個文化關心天地、四時、周環,生成了自身對“關系”的總結,如,陰陽、八方、五行、五音、五色、五味、五嗅、十二時辰、二十四節氣等,并且匯通這些諸多的關系,將人的生活與行為“和”于期間,以“樂”和“禮”呈現出來。正所謂:“樂者,天地之和也;禮者,天地之序也。”(《禮記·樂記》)幾千年來,每個朝代對這一禮樂文明進行踐行與重新構建,組成了中華活性的禮樂文明史。

本文討論的是明代律學大家朱載堉在其《樂律全書》中對“樂學、舞學”的重新構建及其禮樂思想。2016年起,中國音樂學院雅樂研究中心開啟了朱載堉《六代小舞譜》的音樂與舞蹈復原工作。本文基于中國音樂學院雅樂研究中心近幾年對朱載堉《六代小舞譜》的音樂與舞蹈復原研究與實踐,討論其對當今“樂教”的啟發與意義。

一、樂與樂教

禮樂之“樂”的本義,有諸多說法,大多傾向于兩種:一為樂器說,《說文解字》(漢,許慎)“五聲八音總名。象鼓鞞。”①[漢]許慎撰,[宋]徐鉉校定:《說文解字》,中華書局,第124頁。羅振玉、郭沫若則釋為“琴瑟”類弦樂器;二為喜悅說,《樂記》樂本篇曰“比音而樂(le)之,謂之樂”②[漢]鄭玄注,[唐]孔穎達疏:《禮記正義》,上海古籍出版社,2008年,第1455—1456頁。。當代音樂學者修海林認為甲骨文加了“白”的“樂”,像成熟的谷物,是表示人們“對耕種、收獲的不易自然而然產生出了的喜悅心情”。③修海林:《“樂”之初義及其歷史沿革》,《人民音樂》1986年第3期。

在先秦音樂思想中,“樂”與聲、音、舞、詩都有關聯。“《說文解字》對舞的解釋為‘舞,樂也。用足相背。’故而,‘聲’‘音’‘樂’‘舞’,實則皆可表‘樂’,只是分別而言之時,它們便各有其內涵。‘聲’‘音’‘舞’都可作為‘樂’的輔助,‘樂’則是一種詩、樂、舞合一的綜合形態。”①劉鑫:《唐前“樂象”研究》,社會科學文獻出版社,2017年,第13頁。

“昔者黃帝以其緩急,作立五聲,以政五鐘。令其五鐘,一曰青鐘大音,二曰赤鐘重心,三曰黃鐘灑光,四曰景鐘昧其明,五曰黑鐘隱其常。五聲既調,然后作立五行,以正天時,五官以正人位。人與天調,然后天地之美生。”(《管子·五行》)這段文字是管子以黃帝之名記載的五鐘的由來,以及五鐘、五聲、五行、五官之關系。其中蘊含了“數”的協同—皆為五;同時賦予了五鐘以對應的“五色”—青、赤、黃、景、黑;更有意思的是,五鐘皆有名字:大音、重心、灑光、昧其明、隱其常。這是管子以“道”為本體,賦予五鐘的名字。這五個名字其寓意并不只指向可聽性的聲音,而是突破聽覺的層面,延展到了身心(重心)、視覺可見的光感(灑光、昧其明),以及生命的狀態(隱其常),蘊含著道家之陰陽、和諧、自然而然等觀念。

將五聲、五行、五色、五官等關聯對應起來,是中國古代在天地人關系的長期觀察中逐漸形成的一套實踐體系。同時,在道家陰陽和諧的觀念下,雅樂體系中將十二律分為律呂,并將十二律配應于十二月及五行、五色、五聲、五臟、五方等,形成了一套“按月用律”的禮樂實踐體系。

因而,“樂”在道家文化的范疇中蘊含了天地、陰陽、四時等萬物,并將其融于一個完整體系中,這個體系中的諸種事物是相互關系并互相影響的。

《周禮·春官》曰:“以樂德教國子:中和、衹庸、孝友;以樂語教國子:興、道、諷、頌、言、語;以樂舞教國子:舞《云門大卷》《大咸》《大韶》《大夏》《大濩》《大武》。以六律、六呂、五聲、八音、六舞、大合樂。以致鬼神示,以和邦國,以諧萬民,以安賓客,以說遠人,以作動物。乃分樂而序之,以祭、以享、以祀。”

可知,周代以“樂”教育國子,并立了“樂德、樂語、樂舞”,由大司樂統管。“樂德”中蘊含了樂教思想及道德倫理—“中和、祗庸、孝友”;“樂語”即樂之語言:如何成章?如何表意?“樂舞”則涵蓋了音樂與舞蹈兩種藝術形式,內容是歌頌黃帝、堯、舜、禹、商湯、周武王的六代樂舞。“以六律、六呂、五聲、八音、六舞”相合,稱為“大合樂”。所謂“樂舞合節謂之中和。”②[明]朱載堉:《樂律全書》第十九卷《論舞學不可廢》(上)。“樂德、樂語、樂舞”是集“德與行”與一體、以“樂”踐行儒道思想、教化國子的實踐體系。由此,“禮樂”之制從娛神祭天的功能演化推進為政教、社會的功能。

二、明代朱載堉《六代小舞譜》

(一)朱載堉《六代小舞譜》的舞蹈與音樂

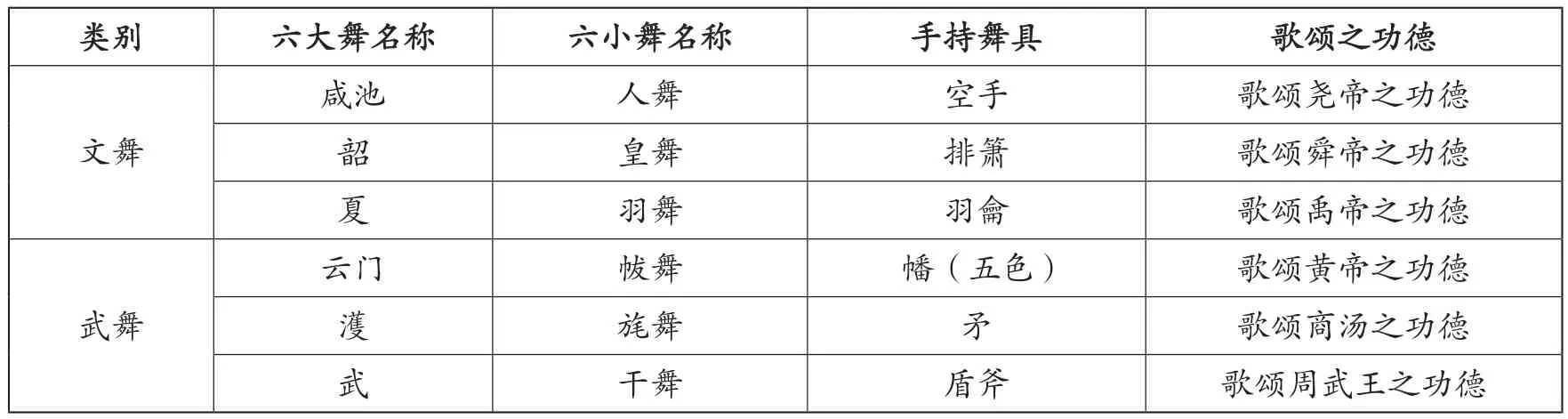

明代律學大家朱載堉著有《樂律全書》,包含了歷學、律學、樂學、舞學、算學等方面的著述。其中,一直被忽略的有舞學的四種舞譜,《六代小舞譜》③《六代小舞譜》,下文簡稱《六小舞》。便是其中之一。《六代小舞譜》,又稱六小舞,是朱載堉為未成年二十歲之前童子編創的明代樂舞,同時也是為二十歲后六大舞學習作基礎的樂舞修習,故稱,小舞。六小舞,由六支舞蹈組成,分為“文武舞”。三支舞蹈為文舞,三支舞蹈為武舞。文舞包括:一、人舞,二、皇舞,三、羽舞。武舞包括:一、帗舞,二、旄舞,三、干舞。六支舞蹈分別手持不同的舞蹈道具起舞,象征和歌頌了歷代圣賢功德(見表1)。

表1 六小舞與六大舞對應關系

朱載堉是一位雅樂實踐者。在這部書里他用舞姿圖、舞步圖把六代小舞的舞姿全部記錄下來,可以說是我們在歷史史料中極為少見的、非常詳盡的一部舞譜。

同時,朱載堉在其《樂律全書》中還記錄了相當大比重的樂學內容,包括《樂學新說》《操縵古樂譜》《旋宮合樂譜》《鄉飲詩樂譜》《小舞鄉樂譜》等。《六小舞》的用樂,我們根據朱載堉的記述選擇了《小舞鄉樂譜》的兩首樂曲:《羔羊》《兔罝》,用以配合《六小舞》中文舞、武舞的進行。朱載堉在其《舞學十議》之“舞聲”篇中認為小舞不能用天子之樂,而應用“鄉樂”。《詩經》中的“周南、召南”可依,“曰:舞有文武,其容不同。二南諸篇,何者似之?宜何名焉?曰:赳赳武夫,公侯干城,武舞奏之宜矣,是名兔罝之舞;退食自公,委蛇委蛇,文舞奏之宜矣,是名羔羊之舞。其名正,其言順,不僭不忒,故君子舞之也。”①[明]朱載堉:《樂律全書》卷十五。“舞學十議—舞聲”。

朱載堉用律呂譜編創了《羔羊》與《兔罝》,并記錄在《小舞鄉樂譜》中。他在敘述中說:“周南召南,二雅三頌,詞雖出于圣人,而譜必非出于一人之手。今則年久,原譜失傳。世有知音者,或創撰新譜,總與原譜不同。擇其善者從之,患人信不及,未敢承當耳。”②[明]朱載堉:《樂律全書》卷十五。“舞學十議—舞聲”。由這段文字可知,周南召南二首樂曲的原譜早就已經遺失,并有許多編撰的新譜流傳。然而,朱載堉認為并沒有一首新作是得眾人公認的,于是自己以詩經《召南·羔羊》《周南·兔罝》為詞,編創了這兩首音樂用于文武舞。

“有樂而無舞,似瞽者知音而不能見;有舞而無樂,如啞者會意而不能言。樂舞和節謂之中和。致中和,天地位焉,萬物育焉,樂之效也。”③[明]朱載堉:《樂律全書》第十九卷《論舞學不可廢》(上)。樂與舞如何相和?是朱載堉在創作《六小舞》時的考量,他心中的雅樂舞,不能如當時明代太常寺的雅樂舞那樣站立不動而舞:“太常雅舞立定不移,微示手足之容,而無進退周旋、離合變態,故使觀者不能興起感動。此后世失其傳耳,非古人之本意也。”④[明]朱載堉:《樂律全書》第十九卷《論舞學不可廢》(上)。朱氏認為雅樂舞應是有行列、進退、周旋、折旋、俯仰、屈伸等變化,才能動陽氣而導萬物。

朱載堉從音樂和舞蹈上,對《六小舞》進行了全面的編創。他將音樂中的樂器演奏、歌詞演唱,以及舞蹈進行以律呂譜的形式集合在一起記錄下來;另有六支舞蹈的舞圖,以圖譜的方式記錄了舞蹈的身體和腳步圖。這些律呂譜與圖譜使得今天我們對《六小舞》的音樂與舞蹈復原研究有了可靠的文獻與可視的圖文依據,同時,復原的過程也是更加深入地了解朱載堉在雅樂觀念與主張的過程。

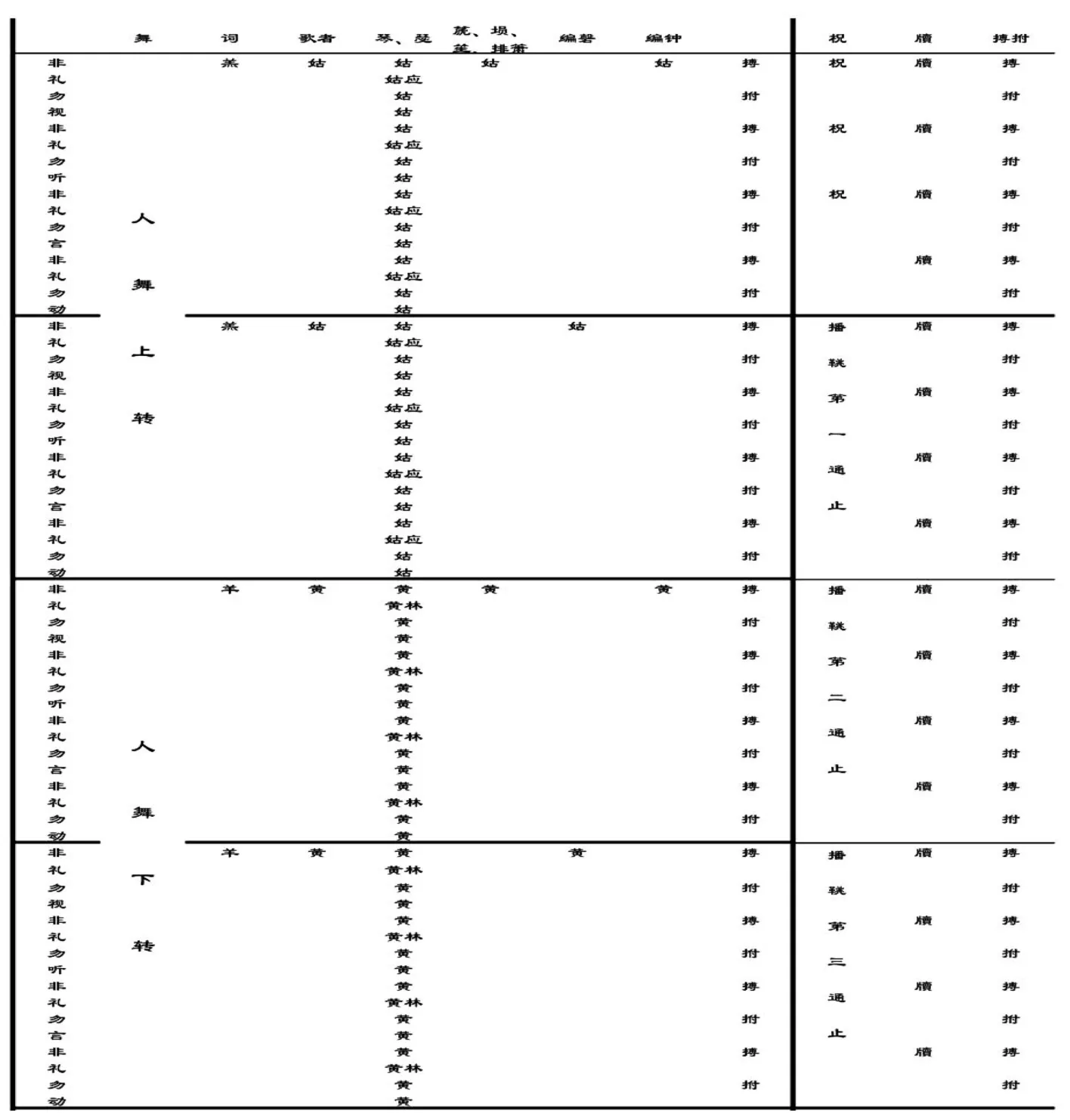

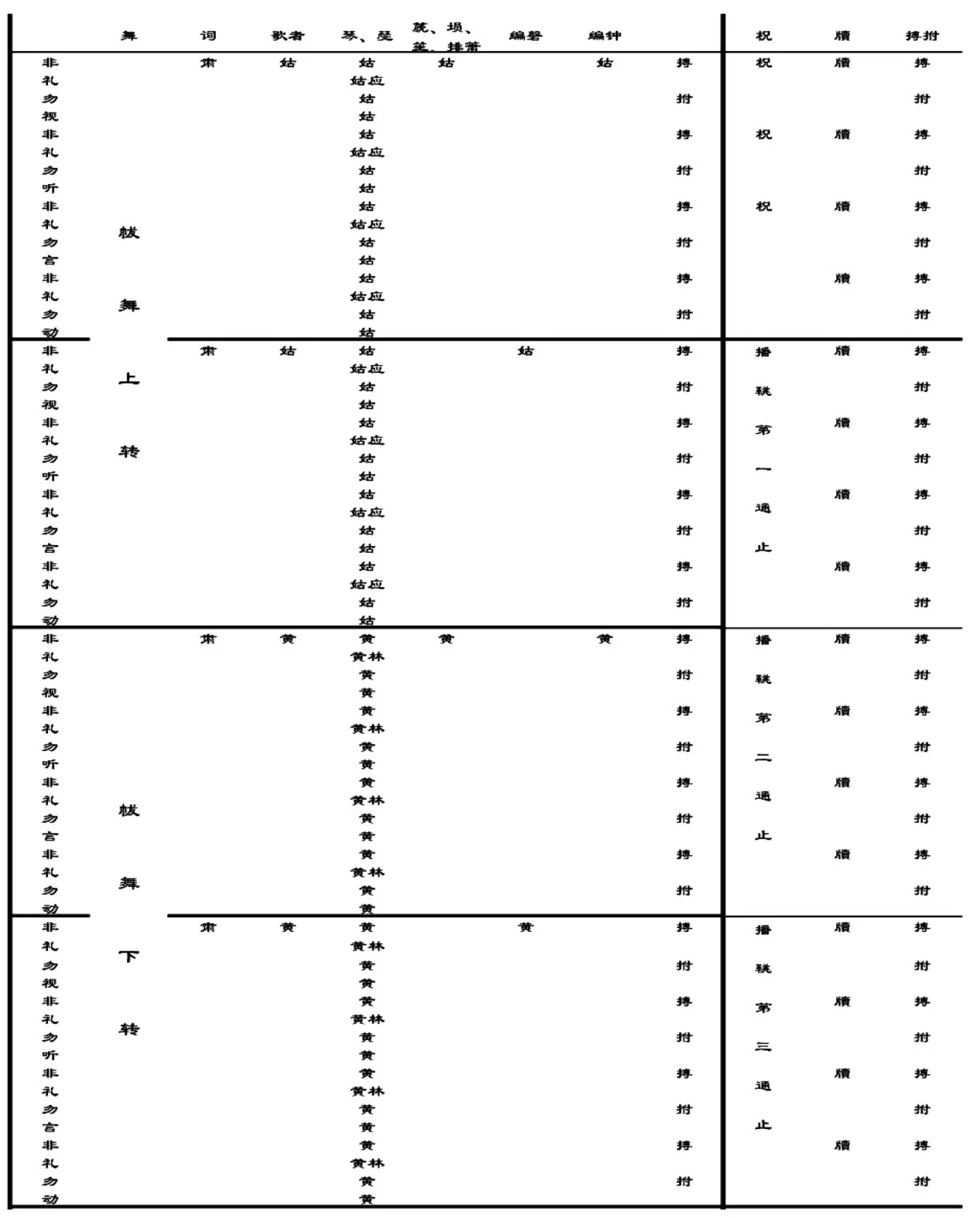

這是文舞用樂《羔羊》的律呂譜(見彩頁),音樂按樂譜的由左到右、由上至下順序進行,搏拊一字一拍貫穿全曲,每一豎行中還包含有其他樂器按拍節運作的時長,最上面一行記有歌詞與舞蹈進行,歌詞旁有舞蹈結構“上轉、下轉”等記錄。

《羔羊》

羔羊之皮,素絲五紽。

退食自公,委蛇委蛇。

羔羊之革,素絲五緎。

委蛇委蛇,自公退食。

羔羊之縫,素絲五總。

委蛇委蛇,退食自公。

例1 《羔羊》實操譜(譯譜)

圖2 中國音樂學院雅樂團譯譜①此為中國音樂學院雅樂團根據朱載堉《小舞鄉樂譜》中的《羔羊》一曲譯譜。此圖分為左右兩豎列,表示樂曲前后關系:右手豎列為先,左手豎列為后。右手豎列是為樂曲開頭,樂器有柷、搏拊、牘、鼗鼓,由上向下依據“搏拊”一字一拍行進,共四個八拍。此四個八拍之后再進入左手大表格豎列,即舞者進場后的音樂進行。樂器包括編鐘、編磬、篪、塤、笙、排簫、琴、瑟、歌者。樂曲進行由上向下據“搏拊”一字一拍進行,樂器名稱下方音樂進行以律名標記。表格最左一行為舞者口訣。(后文武舞《兔罝》一曲的譯譜規格相同,不再另行注解,律名譜見朱載堉《樂律全書》明萬歷鄭藩刻增修本。)

《兔罝》

肅肅兔罝,椓之丁丁。

赳赳武夫,公侯干城。

肅肅兔罝,施于中逵。

赳赳武夫,公侯好仇。

肅肅免罝,施于中林。

赳赳武夫,公侯腹心。

例2 《兔罝》實操譜(譯譜)

圖4 中國音樂學院雅樂團譯譜

(二)朱載堉的樂學、舞學思想與實踐體系

朱載堉的《律呂精義》外篇卷六至卷十中,連續著寫了三篇重要的樂學、舞學文章,它們是:《論禮樂二者不可偏廢》(上下)、《論弦歌二者不可偏廢》、《論舞學不可廢》(上下)。此三篇文章凝結了朱載堉作為一名儒學大家對禮樂教化的深入探究,同時規范了禮儀、樂學與舞學的實踐體系,是今天我們重建禮樂文化的有益參照。

1.樂學思想

禮樂文明自周公以來不及時,“禮”與“樂”從不可分,《禮記·樂記》云:“禮者天地之序也,樂者天地之和也。”

朱載堉在其文《論禮樂二者不可偏廢》(上下)中開篇明義:“序曰:禮以序尊卑,樂以和上下。禮樂二者不可偏廢。”①[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之六》,《論禮樂二者不可偏廢第六之上》。論述了禮樂必須并舉以及禮樂在社會教化中的重要性。然而朱載堉時期的禮樂文化推行卻只限于朝廷京都,老百姓甚至是州郡都疏于禮樂生活及禮樂教化:“圣朝制禮作樂,雖行之自久,而外州遠郡,俗習未知,徒聞禮樂之名,不知禮樂之實。”②[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之六》,《論禮樂二者不可偏廢第六之上》。因鄉飲酒禮自宋以來禮樂典籍記載詳細,又適合在州縣一級民間推行。因而,朱氏提出以“鄉飲酒禮”為百姓禮樂活動之基,由此推行禮樂文化于百姓之間:“制鄉飲之禮,行鄉校之間,俾人遍知,冀人易識。”“命鄉人之賢者為主,延鄉人之老者為賓,揖讓拜起皆有儀,升降進退必有位。以金石之樂和其節,以雅頌之詩導其情”①[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之六》,《論禮樂二者不可偏廢第六之上》。。進而,朱載堉詳盡敘述了鄉飲酒禮與鄉射禮的禮儀和用樂,同時創作編配了《鄉飲詩樂譜》。

鄉飲酒禮與鄉射禮是自周代以來兩個重要的禮儀,屬于五禮之中的“嘉禮”部分,通常兩禮接連舉行。鄉飲酒禮以教化百姓尊敬賢老為目的,鄉射禮則是為了選拔地方上的青年人才。朱載堉認為在地方上推行此二禮,可以使“禮樂”之內涵廣泛推廣和教化于百姓,從而讓“禮樂”不再只是圣賢書里的文字記載,或者只是廟堂朝廷的形式化制度。由此可見,朱載堉十分重視禮樂的實踐性及普化性。

而禮樂之行禮作樂,其間多以歌詠從之,因而弦歌成為重要的一個部分,同時,朱載堉主張先學“詩樂”,而后雅樂之經義可明。他在其《論弦歌二者不可偏廢》中提出禮樂中“弦與歌”需并重:“序曰:歌以弦為體,弦以歌為用。弦歌二者不可偏廢。”②[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之八》,《論弦歌二者不可偏廢第七》。

此文中包括以下段落章節:“弦歌要目序、論琴五音七音、論琴九徽十徽、秘傳定琴瑟法、論黃弦不可不彈、論定瑟必須吹笙、論學樂先學操縵、論學操縵捷徑法、論雅琴只按十徽、論雅琴不用吟猱、先學五音操縵共十八首、論古人非弦不歌非歌不弦、論士大夫學樂八音不求備、論學歌詩六般樂器不可缺、論學歌先學堯舜夏商遺音、論八音指法雖異而音則同、論先學詩樂而后經義益明。”由此,可以看出朱載堉對雅樂中的“弦(琴瑟)歌(詩樂)”尤為重視,進而朱載堉對弦歌進行細論并展開到琴、瑟如何定弦,如何行樂,以及弦歌所用樂器、曲調、曲譜以及唱彈之法。他的這套弦歌雅樂修習之法,應十分有益于今天禮樂的當代實踐,從而建立一套當今樂教的樂學實踐體系。

雅樂用琴瑟與俗樂不同在于它的簡易。因而,朱載堉主要提到雅琴不用吟猱,并且提出雅樂琴的徽位使用只用琴的“九、十徽”音位,其他徽位不用。同時他提出了“十六字”與“十三字”的操縵口訣以配合琴、瑟的協作。琴瑟“十六字”操縵口訣為:“正應正和正應 正和正應 正應正和正應”;“十三字”操縵口訣為“正應正和同 正和同 正應正和同”。其中“正”為本弦散音;“應”為別弦實音;“和”為本弦的五度相生散音;“同”為“正和”兩聲同撮。這套“琴瑟協作”的方式是雅樂用琴用瑟的基本方法,使得“琴瑟和鳴”這個古來有之的詞匯有了在雅樂中具體的運用方法,于今天我們的雅樂實踐提供了一例明代實證。

“徒弦徒歌,非所謂弦歌也。”“歌彼一字,弦此二段,二段既盡,一字方終。”這兩則是朱載堉在其《弦歌要旨序》中的話。其中強調了弦與歌之間密不可分的關系,所謂“弦與歌、歌與弦互相操持,互相依倚。不知歌之為弦,弦之為歌,物我兩忘而與俱化,養性情致中和,由乎此也”③[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之八》,《弦歌要旨序》。!而雅樂弦歌十分緩慢,歌唱一字,琴瑟需彈奏操縵口訣十六字或十三字兩遍,共十六拍。可見雅樂弦歌的演唱要求歌者氣息的綿長和穩定,非當今歌者一般功夫可及,需要特別的氣息訓練。

弦歌的演唱方面朱載堉還依據荀子“一倡三嘆”提出詩樂中歌者的“倡”與“嘆”。“倡者”,發歌句也;“嘆”者,繼之聲也。④[明]朱載堉:《律呂精義內篇卷之六》,《操縵節奏和弦指法》。“初段為倡,末段為嘆。一人倡之,三人嘆之。”結合上文中提到的“歌”與“弦”之關系:“歌彼一字,弦此二段,二段既盡,一字方終。”朱載堉所指的“初段”與“末段”應是琴瑟弦聲在一個歌字中演奏的兩段。弦奏兩段,歌演一字,其中弦奏第一段時歌者為一人曰“倡”,弦奏第二段時歌者為三人曰“嘆”,有領合之感。

綜上,朱載堉十分重視雅樂的民間推廣,并認為可以使雅樂在“鄉”一級甚至是更廣泛的百姓中普及推廣。而為了推廣雅樂到百姓層面,朱載堉認為最為有效且相應的承載形式應該是“鄉飲酒禮/鄉射禮”和以“弦歌”為中心展開的詩樂。同時,他還根據六代樂舞創編《六代小舞譜》及《零星小舞譜》等,這些舞蹈都是配合鄉樂的雅樂舞。編織這樣一套音樂與舞蹈實操體系,其目的便是以更貼近百姓的方式傳播和推行他認為的“禮樂之實”。

2.舞學思想

朱載堉在其《論舞學不可廢》(上下)序言中說:“凡人之動而有節者,莫若舞。肄舞,所以動陽氣而導萬物也。”①[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之九》,《論舞學不可廢第八之上》。朱氏指出:舞蹈是舞動陽氣、導化萬物的自然表達。且“夫樂之在耳曰聲,在目曰容”②[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之九》,《論舞學不可廢第八之上》。。“聲”與“容”相和才可謂“大樂備矣”:“聲應乎耳,可以聽知容,藏于心難以貌睹。故圣人假干戚羽龠以表其容,蹈厲揖讓以見其意。聲容選和則大樂備矣。詩序曰:詠歌之不足,不知手之舞之足之蹈之,蓋樂心內發,感物而動,不覺手足自運,歡之至也。此舞之所由起也。”③[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之九》,《論舞學不可廢第八之上》。其后,朱載堉強調“古之君子生而未嘗不學舞,燕而未嘗不起舞”;“古人自天子至庶人無有不能舞者,以其從幼習之也”。指出了舞蹈之重要性。

如何習舞?朱載堉提出了“舞學十議”:舞學、舞人、舞名、舞器、舞佾、舞表、舞聲、舞衣、舞譜,并逐條解釋,每條中先引古制,后附新說,詳盡地敘述了舞學的方方面面。

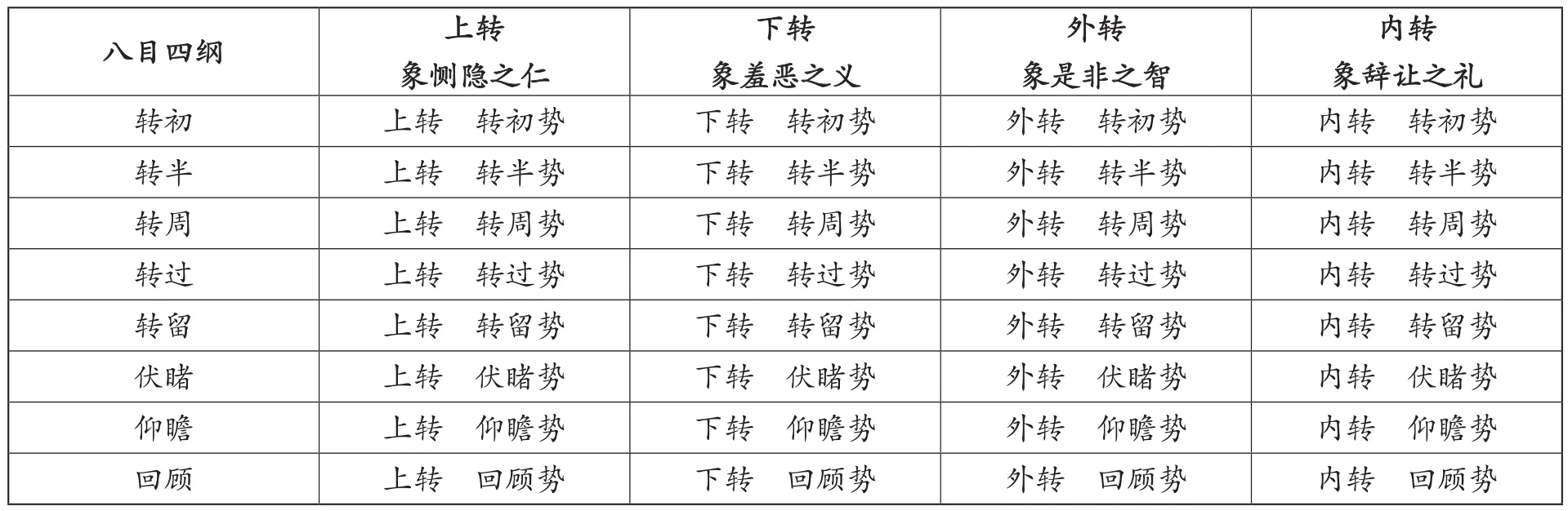

當時明代宮廷太常寺已經設有一套雅樂舞的建制,然而朱氏指出,“太常雅舞,立定不移,微示手足之容,而無進退周旋、離合變態,故使觀者不能興起感動。此后世失其傳耳,非古人之本意也”④[明]朱載堉:《律呂精義外篇卷之九》,《論舞學不可廢第八之上》。。因而在《論舞學不可廢》中朱載堉以六小舞之“人舞舞譜”為例,提出了“轉為樂舞眾妙之門”。圍繞著“轉”,朱載堉設計了“上轉、下轉、內轉、外轉”四轉勢,以及“轉初、轉半、轉周、轉過、轉留”五種轉的姿態,輔助以“伏睹、仰瞻、回顧”三種起伏回轉之勢,以此構建了一套雅樂舞的基本舞蹈語言(見表2)。

表2 雅樂舞基本舞蹈語言

朱載堉不僅創作了《六代小舞譜》,同時還創作了《靈星小舞譜》《小舞鄉樂譜》等。較于雅樂正式儀式使用的大型佾舞,他更希望以簡潔便利且不拘泥于佾數的“小舞”傳習于民間,因而,他多次強調小舞二佾可舞,二人可舞,三人可舞,一人亦可舞。

綜上,朱載堉的樂學及舞學思想,貫穿在他的《樂律全書》之中。《律呂精義》外篇卷六至卷十的這三篇文章(《論禮樂二者不可偏廢》(上下)、《論弦歌二者不可偏廢》、《論舞學不可廢》(上下)),集中闡述并論證了他的雅樂主張。同時基于此,朱載堉還創建了一套切實可用的雅樂“禮儀、習樂、習舞”之實踐體系。這套體系,并不是空穴來風,并不僅僅是朱載堉的“擬古”之為,而是朱載堉作為明代的一位儒學大家,在深得古樂之精髓的基礎上,大膽打破當時的雅樂陳舊之規,希望繼承孔子之志,復周代禮樂精神之創造。

在《靈星小舞譜》中朱載堉言:“譬如古族譜雖不傳今世,豈無其子孫耶?是知古樂雖亡,人之情性音調,未嘗亡也!述而不作,信而好古,庶幾可以復古人之意云?”⑤[明]朱載堉:《樂律全書》,《靈星小舞譜》篇首。他主張大膽創新,以今人之情性復古人雅樂之神意。因此,他針對雅樂“禮、詩、樂、舞”多個層面進行了全面的重新構建,自成體系。在朱載堉之前,無論是唐宋之間的朝代更替,還是元代到明代的雅樂斷層,歷朝歷代的雅樂都是在消失與重建的反復中延續著。所以,朱載堉的這次“擬古”創新之為,雖不屬于明代太常寺雅樂體系,但他作為皇族朱姓藩王世子,自小應受明代正統雅樂教化,是明代雅樂文化的推崇和踐行者。朱載堉的雅樂創新同樣也是古代禮樂文化流變中一次不可忽略、不可多得的歷史經驗。更重要的是,朱載堉重視禮樂教化的民間性及民間推廣,提倡在民間展開不拘一格的禮樂樂教,輔助以“鄉飲酒禮”“弦歌詩樂”“小舞”的形式推行民間樂教。這一樂教觀念在當今社會更具有實踐和借鑒意義。

三、《六代小舞譜》學術復原于當今之意義

2011年中國音樂學院“雅樂研究中心”成立,先后做了宗廟樂、《韶》、《武》、宴享樂、詩樂、鄉射禮樂的一些創作和復原。從2015年開始進行復原六小舞的工作,歷時三年,改版兩次,最終成型。

復原明代朱載堉《六代小舞譜》的音樂舞蹈,不僅僅是將古人的音樂舞蹈復原,而更重要的是于今天重塑古代音樂舞蹈之內涵及其精神的一種實踐。

《六小舞》的復原及重建,其一,是對古人禮樂思想及禮樂實踐的一個重新閱讀、重新學習過程。在這個過程當中,我們用自己的身心去行樂、行舞、行禮,去感受古人貫穿在雅樂當中樂學與舞學的精髓。基于重新閱讀和重新學習的《六小舞》復原過程,也是在重新思索何為我們今天意義上的古代音樂與舞蹈;重新考量我們今天的為樂規范、為舞要旨、為人之儀;重新認識我們和古代音樂舞蹈之間的距離和得失;進而重新思考我們今天的音樂及藝術教育。從這個意義上說,《六小舞》的音樂舞蹈復原,復原的是明代古書譜中的音樂舞蹈,重建的是今天意義上的禮樂文化。

其二,作為明代雅樂的重建,朱載堉《六小舞》的音樂舞蹈復原在今天現存的雅樂實操傳統中為首次復現。眾所周知,日本學到了中國的唐宋燕樂,韓國雅樂中有中國宋明兩代雅樂的影響,越南今天對清代的雅樂有了重建。在這三個國家中的雅樂現存,有中國古代雅樂文化的留存,同時在長期歷史演變中,雅樂在各國也經歷了自己的文化適應和文化變遷,有了自身的特色。然而,明代朱載堉體系雅樂,在周邊鄰國的雅樂遺留中找不到特別的參照,是一個空白。對《六小舞》音樂舞蹈復原的意義在于我們不用過多地去考慮借鑒日本、韓國現存雅樂的風格樣態,直接依譜便能呈現今天中國的明代雅樂,同時也為亞洲雅樂文化乃至世界提供了一個中國文化內部重建古代雅樂的經驗。

其三,朱載堉注重禮樂之教化,他所編創的六代小樂舞,是專門為二十歲之前未成年的童子所做。二十歲前未成年的年紀于今天中國基礎教育中,相對應的是初高中階段的學生。在這個階段的孩子中間傳承中國優秀文化的傳統,并開展今天意義上的“樂教”,《六小舞》無疑是一個十分相應的古代參照。

《六小舞》不僅僅只是六支舞蹈,它同時包含了“禮、樂、詩、舞”各個層面。修習《六小舞》可以讓今天的學子們在有節有度的音樂中,伴隨“屈伸、俯仰、回顧、周旋”的舞蹈動作體會中國文化中的“中和”之律;感知天、地、人的開闔關系;于進退禮讓中感知節制與和諧之道;于詩經念唱中體會情氣德操。中國文化中的“中和之道”“雅正之道”“天地人相合”之理,不再是書本經文中的典籍,而是韻化在身行氣血中的真實感悟,樂教由此展開。

六支舞蹈分文、武,尤其武舞部分,舞者需手持一些重量性道具,比如旄、幡、盾和斧,在開闔和翻轉中需要身心與力量的結合。朱載堉的雅樂舞之精髓在一個“轉”字。而“轉”的精髓在于一個“中”字,即身體的中心軸。舞者在舞蹈時,無論是開闔、旋轉、俯仰,中心軸都不可舍,這也正是雅樂舞所謂的中正、雅正之氣的一個體現。同時,雅樂舞還需要穩健的氣息,跟其他的一些舞蹈不同的是,它的重心較低、節奏慢、腳下穩,極少扭來扭去。同時,朱載堉要求舞蹈之“舞容”需內斂、中正、平和、樸素、大氣。跳舞的人,不應將表情、笑容表現于外,需反觀其內,由內而外地體會儒家之中正。

可見,明代朱載堉的《六小舞》是通過“禮、詩、樂、舞”全方位進行身心修習。這是現代社會青少年教育中的廣播體操所不具備的。今天我們在青少年當中推行國學、提倡樂教,讓他們真正用身心去感受禮樂文化,《六小舞》實為一個非常好的實踐規范。

“述而不作,信而好古,庶幾可以復古人之意云?”①[明]朱載堉:《樂律全書》,《靈星小舞譜》篇首。朱載堉當年尊尚禮樂,大膽“擬古”創新,推廣雅樂于鄉間。此景于今天我們復原《六代小舞譜》,重建古代雅樂的音樂舞蹈境遇仿佛相同,只是我們今天更為艱難。六小舞的復原和重建工作,承載著明代雅樂的信息和密碼,讓每一個參與者和踐行者都深深感受到了禮樂文明的內美,這便是樂教的根本和意義!