我更關注的是自己的創作本身

蔡 駿 小 飯

蔡駿老師好。我知道你是一個嚴肅的寫作者,但之前因為一些成功的類型文學作品及其影視改編,也有人把你標記為一個類型文學作家或者暢銷書作家。這方面你有定位和身份上的困惑嗎?

從前可能會有,但現在不會再有了。所謂“類型”或者“純文學”最初有可以歸類或不可以歸類之分,本來就不分高低貴賤,但是后來演變成了一種圈層概念——寫類型的因為出版、網站平臺、影視改編聚在一起,寫純文學的又因為文學期刊、各級作協以及諸多評獎聚在一起。相對來說,類型這個圈層更大更開放一些。我對這些已經不怎么在意了,也對各種圈層沒有太多興趣,我更關注的是自己的創作本身。

在寫作之前,會定義你自己所要寫的作品嗎?有一些作者會比較注重自己的“風格化”,寄希望于讓讀者和圈內在盡量短的時間和作品數量內記住自己,或者說擁有某種識別度——讓人粗粗一看就知道這是誰的作品。

現在每部作品創作之前,我都會思考自己為什么要寫這部作品。肯定既不是為了暢銷,也不是為了影視改編,而是為了滿足自己在文學上的某種追求,無論類型的,還是純文學的。比如人物塑造上的獨特性,比如敘事結構上的創新,還有對當下社會的反思,甚至對于歷史和信仰的探索,也可能幾種兼而有之。這種定義對于自己的創作是極端重要的,如同一座燈塔讓你不會輕易偏航,最終抵達目的地港口。

你提到的這些我想可以稱之為一個作者的“雄心”。不易偏航代表著某種確定性和穩定性。那么創作一部作品之前你通常會做什么樣的準備?這個準備周期大概會多長?

通常會有一個準備周期,兩種情況,一是多年以前積累下的故事創意,當時覺得自己筆力還不夠,或者還不適合寫這一題材類型,現在覺得自己到了這個火候,或者又有了新的創意疊加。二是可能臨時起意,但仍然不會馬上就動筆,還是會進行一定的案頭準備工作,比如兩到三個月,也可能半年以上,從人物小傳到故事大綱,猶如寫劇本的創作方式,然后才會真正落筆。

你會在意自己寫作題材上的重復嗎?還是會盡力避免在某個題材上做多次嘗試和冒險?或者說在相對類同的題材上你是怎么做取舍的?

的確會在意的。但要看清楚什么是題材——比如刑偵算不算題材?歷史算不算題材?女性算不算題材?這些都是永遠寫不完的,所以不存在重復的問題。最近十年來,我的許多作品都會涉及到一個相同的主題——當下中國社會的階層固化產生的種種問題,這個主題我覺得可以一直寫下去。我們需要避免的不是題材,而是模式化。當然在有些特定類型中,往往就是高度模式化的,比如推理小說,無論歐美和日本,都會出現一個作家畢生創作的數十部作品,全部是在同一的模式下完成的,這其中也有大師之作。但對我而言,我不會選擇這種方法進行創作,恰恰相反,我會竭盡所能嘗試各種不同的文本模式。

以前有人說,一個作家的閱讀基本決定了他大體的寫作方向。那么你在這么大閱讀量的基礎上,更偏愛哪一類作品?東方的西方的,現代的古典的?簡單地說,你從哪一類作品中汲取了更多的養分?

從我自己的文學營養來說,肯定是西方的更多,從文學啟蒙時候的經典名著,到二十世紀的卡夫卡、博爾赫斯、加西亞·馬爾克斯等等,再到類型文學的斯蒂芬·金,他們對我的影響都至為深遠。當然現代中國文學對我也是有諸多影響的,包括日本文學,但要注意二十世紀以后的中國文學和日本文學,他們也都是受到了西方文學強烈影響的產物,真正的東方傳統僅僅占據很小的一個角落。從文學本身而言,我覺得也很難用地域性去區分東方或者西方,嚴格來說是傳統與現代,而文學永遠是向前發展的,現代不可避免要超越傳統,而傳統會在現代性中長久地存活下去。

如果提到西方文學,咱們是不是可以順便聊一下《圣經》。最近我聽到一個說法,有人認為《圣經》中不存在隱喻——當然只是一家之言。你怎么看待《圣經》和“隱喻”以及它們之中是否有相當的關聯?一般來說,我們在寫作一部作品的過程中總會埋下一些自己的“密碼”,有時候是為了故事和人物發展,有時候關乎總體的立意——你在寫作中在意“隱喻”這一類問題嗎?

關于《圣經》的問題我很難回答,因為這涉及到宗教、歷史與哲學,當然也有文學,人類早期的許多偉大文學著作同時也是宗教著作。類型小說通常不太注重“隱喻”,但也不是沒有,只要你有意識地添加就會有空間,比如我的《生死河》中就有個人物名字叫“尹玉”,本身就是“隱喻”的諧音,而這個名字來自于一位老托派的晚年回憶錄《玉尹殘集》,這里面充滿著對于二十世紀中國歷史的隱喻。

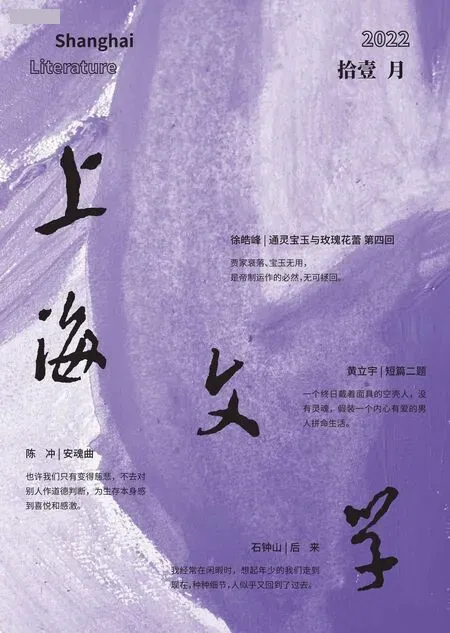

那前一陣你在《上海文學》發表的短篇小說《饑餓冰箱》,故事看起來像一個現代寓言,我想這很明顯——我是說讀者能比較容易猜到這篇小說當中存在著一些隱喻,可以在這里聊一下你創作《饑餓冰箱》這部作品背后的一些故事嗎?

我覺得這個故事的創意本身并不具有明顯的隱喻意味,因為指涉并不直接。但在小說中的許多細節里,比如二〇一〇年世博會洪水的噩夢,還有上海郊外的青龍塔廢墟,還有巴塞羅那的圣家族大教堂,這些都有著更大的隱喻。

歷史,宗教、哲學好像一直都是你的興趣范圍。無論是在你早期的創作,還是近期的作品中,我們都能捕捉到這些元素。你是先對這些領域感興趣,還是在閱讀的過程中慢慢累積自己對這些領域的知識和信息?它們對你寫作的整體幫助大嗎?

應該說是我從小就對這些方面非常喜歡,然后就很難不放到自己的文學作品當中去了,這是一個自然而然的過程。從前的小說放入這些部分,可能會有些生硬,或者更多是功能性的作用。但是后來就會覺得這些部分更應該是精神上的引導,可以潤物細無聲,藏在并不明顯的地方,但只要揭開作品文字表面的一層紗就能看到真面目的感覺。比如《春夜》中寫了一些歷史和文學方面的背景,但是小說本身是現實主義的,就要合理地尋覓其中的裂縫去生長。有一段我寫到了“鎮墓獸”這個文物元素,因為是我之前小說里出現過的,但我放在了具有傳奇色彩的深夜探寶的情境之中,這段有點點學習金庸先生《笑傲江湖》西湖梅莊四友那一段的味道。

長篇《春夜》在你的作品序列里應該算是一種回歸。在閱讀過程中我發現你現在的敘事語言與之前的作品相比,在風格上有很大的變化,變得非常密集,節奏很快,信息量也很大。這在你之前的偏類型小說的創作中幾乎從沒見過。你會經常改變自己的語言風格嗎?或者只是匹配你所寫的內容?這種語言風格的轉變對你來說困難嗎?

不能說改變,只能說我增加了一種語言風格,就像一個作家需要有個武器庫,如果你的武器多種多樣,那么就能應對不同的戰爭形勢。我現在已經有了三種語言風格,一種是日常的書面語言,一種是《春夜》式的改良上海方言口語,還有第三種是類似于雷蒙德·錢德勒《漫長的告別》的語言風格,我很難說哪種更好,也許越樸實無華的才越難寫吧。

除了《春夜》,似乎你很少在自己的作品里寫到自己早年的經歷,或者以此為主要寫作題材。哪怕是《春夜》,我感覺也不占主要篇幅。而其他很多作家會從自己最熟悉的環境寫起,從最熟悉的事物入手。你是故意跳脫自己的個人經驗在創作嗎?有沒有想過這是出于什么樣的原因?

其實《春夜》里寫到自己經歷的部分已經非常多了,我確定地把主人公當作自己來寫。但我確實不太想寫“自敘傳”式的小說,因為小說主角不可避免會帶有作者自己的性格和價值觀特點,再把個人經歷加上去的話,那么小說創作虛構性的價值就會打了折扣。但我也會寫自己熟悉的環境,比如《饑餓冰箱》的環境就是我童年居住過的曹家渡的一幢樓。我在二〇二〇年發表于《人民文學》的《戴珍珠耳環的淑芬》也是同一環境。我有個計劃要寫“曹家渡童話”系列,下一部也即將發表了。

你二十年的專注寫作,產量極高,質量也穩定,是什么一直在激勵著你的創作行為?或者說,你在寫作中有沒有找到一些類似人生真諦和使命感的東西,讓你不得不往前走下去,寫下去,不能停歇?

也許是因為寫作已經成為一種習慣了。但更多的是一種使命感,一種不滿足感,總覺得每當完成一部作品都會留下遺憾,期待下一部作品彌補這種遺憾。還因為自己積累了太多的故事素材,很可能永遠都無法寫完,那么在漫長的寫作人生中,總得挑選出其中最好的一些來完成,而這將是一個漫長的過程,也是對于自我極大的挑戰。

這個世界上大體存在兩種作家,一種是把人生當一場實驗,其作品也和生活互相印證;一種是,用國內的說法,比較宅,在書齋中閱讀觀察吸收養分,然后書寫自己對世界的理解。你怎么看這兩種作家的寫作,你自己屬于哪一種?

我覺得自己是兩者兼而有之的。寫作不可能脫離大量的文本閱讀和思考,但更不可能脫離自己的生命體驗,現實生活中的一切喜怒哀樂愛恨情仇都可能會影響到自己的作品,這是所有作家不可逃脫的宿命。《春夜》中就有我過去和當下的生命體驗。莫言的高密東北鄉也是他不可磨滅的生命記憶。加西亞·馬爾克斯的“馬孔多”既來自作家故鄉的真實環境,也來自拉丁美洲過去五百年的歷史傳承。

大部分人認為文學最重要的功能之一就是“交流”。喜歡和享受與同行們交流文學的閱讀和寫作嗎?你在生活中會不會安排一定的時間做這件事?

我一直覺得寫作應該是孤獨的,最好孤獨到沒朋友的那種,你才能不受干擾心無旁騖地寫作。至于作家之間的交流,如果談到彼此共同的愛好,那么會有心有靈犀的快樂;如果談到你自己的知識盲區,那么可以互補學習,填充自己的不足之處。但我覺得這并不能取代你自己的生活、閱讀和思考,作家之間最好不要抱團,不要彼此吹捧,形成封閉的圈層,各自孤獨燦爛也許會更明亮。

那么,如果一直“孤獨著”,會不會導致某種“閉塞”和“閉門造車”的危險——在寫作的理念上,一直“孤獨”中的你會越來越多地開放自己的觀念,還是會堅持自己?這些年來有沒有關于寫作的重大的觀念上的轉變?如果有的話,這種轉變從何而來?

我覺得是需要開放自己觀念的,你需要堅持自己的態度,但對于文學的各種題材、類型和思想,都應該寬容接受,誰都不是全能,總有自己不擅長之處。這些年來,我對于文學的語言和結構是有很多轉變的,前面說到我學會了不同的語言風格完善自己的武器庫,我也會重拾一些結構性和主題性的探索。但我覺得這還遠遠不夠,我總覺得自己時間不夠用,有時候也會缺乏耐心,這是需要自我批判的,再沉下心來,再專注一些,也許會發現更廣闊的天地。

我們在某一次文學閉門會上深入聊過《鐵皮鼓》——我們都很喜歡這部作品。很多文學作品會結合荒誕和現實的表達,并產生奇妙的化學反應。甚至很多杰作便是如此,包括《鐵皮鼓》,其他也不用枚舉。你在自己的作品中是怎么處理這兩者的關系或者說平衡的?

其實從我最初開始寫小說時,就寫了許多荒誕與現實的結合。后來寫類型文學就不太注重了。這兩年又覺得亦真亦幻、虛實結合的寫法才是未來中國文學的突圍之道。因為論到寫荒誕,已經有了諸多大師之作,而許多網絡文學的腦洞也是遠遠超出了傳統作家的想象。論到寫現實,確實中國有著強大的現實主義的傳統,很多筆力強勁的中生代作家仍然在書寫中國城鄉大地的現實,我覺得以我自己的能力和生活積淀,恐怕永遠也及不上他們。那么我的特長在哪里?也許就是將荒誕和現實結合在一起,來源于現實又不拘泥于現實,從生活的泥土里長出想象力奇崛的鮮花來。

“網絡文學”這四個字在你這里意味著什么?代表著什么?今時今日,你還會讀一些或者關心一些網絡文學嗎?早年在榕樹下做“躺著讀書”版主的經歷給你帶來過什么?

代表一段重要的經歷吧,也代表一種自由自在的創作狀態。二十年前的網絡文學與今天的網絡文學完全是兩個不同的物種,無法放到一起來比較。至于“躺著讀書”版主好像只有很短的一段時間,認識了一些好朋友,雖然大部分沒有見過面,至今也已音訊渺茫,但依然很懷念純粹美好的那段時光。

讓我們回到現實生活中。從日常的交往來看,我發現你更愿意傾聽。在會議上,在飯局上,只要你沒在發言,沒在吃菜,你似乎就是一副傾聽者的模樣。而且你似乎有那種把自己從日常瑣事中隔離出一片空間用來寫作和思考的本事,這一點我特別佩服。很想問問你到底是怎么做到這些的?

傾聽可能是性格使然,能夠藏住自己的內心,并從他人的世界里汲取營養。至于日常瑣事,誰都是肉身凡胎,沒有人能完全置身事外。我只能說,自己還有強烈的創作欲望,能夠把自己迅速丟進那種狀態之中。我知道這件事很難,有時不可避免會遭到干擾,只能盡量給自己保留一個內心的小宇宙。

我看過你一篇十三年前的訪談,其他的我都記不太住了,對其中一個問題印象深刻。提問者問到你的個性是怎樣的(大意),然后你說自己性格中有一種缺陷,或者說是特點,是“過于壓抑自我”。這么真誠甚至赤裸暴露自己的性格特征,這不像是我了解中的你。那我還想繼續那個十三年前的問題——你現在還會這樣(壓抑自我)嗎?你會對抗這種性格(以及命運)嗎?

現在依然這樣吧。對抗命運的欲望永遠存在,但方式有許多種,有直接的,也有間接的,有人干脆只在小說里對抗。許多作家都是這樣“擰巴”之人,唯其如此,才能把自己扔進一團巨大的漩渦之中,而小說創作不也是要把人物丟進矛盾沖突里嗎?有人說“國家不幸詩家幸”,其實是“詩家不幸詩篇幸”。

那么現在回憶起來,對你來說,郵局是個很好的工作環境嗎?我想那是一個可以很“順便”壓抑自己個性的工作場所。

工作環境好不好難以評判,但我在那一時期完成了很多文學上的積累,并且強化了自己的世界觀,至今仍然沒有改變,同時也積累了許多故事素材(來源于現實或者閱讀)。比如《白茅嶺之狼一夜》的故事素材就來自跟我同一辦公室的退休干部講述的白茅嶺狼災歲月。

最后一個問題,或許比較尖銳一些——你有沒有對自己的作品產生過懷疑?如果有的話是怎么克服、怎么往前走的?什么時候會讓你對寫作產生疲倦?

偶爾還是會有的。但是一旦進入寫作階段,我就從沒放棄過,因為我堅信最初打動自己的那個瞬間自有其道理。那么接下來就是克服困難,有時甚至面臨大幅度修改和重寫的風險,一旦確定有必要,我就會這么做。會不會疲倦?我覺得不會,因為每次克服挑戰的過程都會讓人興奮而愉悅。