淺析京劇高派老生唱腔伴奏特點

康鳳林

(吉林藝術學院 戲曲學院戲曲系,吉林 長春 130021)

自創(chuàng)立至今,高(慶奎)派已經經過近一個世紀的傳承與發(fā)展,其以獨特的唱腔魅力和表演特點受到廣大觀眾的喜愛。

一、高(慶奎)派的起源及藝術特點

高慶奎先生是京劇“四大須生”之一,高派創(chuàng)始人,曾與馬連良、余叔巖先生并稱京劇界“三大賢”。高慶奎先生生于梨園世家,1913 年登臺搭班唱戲,1921年組建慶興社,編排了《逍遙津》《贈綈袍》《哭秦庭》《鼎盛春秋》等劇目。高慶奎先生1934 年嗓音失潤,后逐漸無法登臺演唱。1938年,被調至中華戲曲專科學校(現中國戲曲學院)任教。在此期間,高慶奎先生廣納各家所長,以譚派老生為基礎,吸收孫菊仙、劉鴻升的演唱特點,借鑒老旦龔云甫、花臉裘桂仙的演唱方法,形成了自己獨特的藝術特點和藝術風格,世稱“高派”。

高慶奎先生嗓音高亢,唱腔一氣呵成,比較善于表達悲愴激昂之情,在繼承譚派特點的基礎上,創(chuàng)造了不同于譚派風格的“疙瘩腔”“樓上樓”等特殊唱腔,形成新的風格特色。在行腔方面,高派善于運用婉轉多變、抑揚頓挫的演唱技法,強調力度和節(jié)奏的變化,更以拖長腔的特色抓住觀眾。高派的念白鏗鏘遒勁、頓挫有致,不僅如此,高派還講究通過演員的面部表情和細膩的形體動作表達人物的情緒,通過全面的、立體的表演為劇中人物注入感情。

二、高派琴師

京劇是一門“角兒”的藝術,但是,鼓師、琴師的輔助對演員演唱風格的形成也非常重要。楊寶忠先生曾說,“唱與拉是融為一體的,分開來又具有獨立性,是相互促進的。好的演唱家和優(yōu)秀的琴師,好的胡琴和優(yōu)秀的演唱家才可稱珠聯(lián)璧合。”因此,拉琴者必須會唱,只有這樣,才能在伴奏唱腔的過程中準確運用托腔、保腔、墊頭、氣口等技巧。

高聯(lián)奎先生是高慶奎先生的琴師,也是高慶奎之弟,先學老生,倒倉后改學京胡,后長期為先生伴奏。高派在當時成為紅極一時的老生流派,除了高慶奎先生外,離不開場面鼓老律鳳山先生和琴師高聯(lián)奎先生。二老對高派唱腔的伴奏在業(yè)內素有“托虎下山之雄風”的美譽。

高聯(lián)奎先生被稱為“琴界一把妙手”。高聯(lián)奎先生在伴奏高派唱腔時,有托腔不暴不溫,琴音渾厚寬闊的伴奏特點。

費文治,李和曾先生的琴師,在“文革”前,費文治先生為李和曾先生伴奏,“文革”結束后,由費文治的弟子徐文英為李和曾先生伴奏。費文治老師在為李和曾先生伴奏時形成了“通、透、亮、厚”的伴奏特點,右手運弓的爆發(fā)力和長短弓弓法的運用,與高派唱腔的唱、氣、人物情緒完美融合。左手按弦,巧用打、抹、滑等技巧潤飾高派唱腔的音色特點。對高派腔中的“樓上樓”“疙瘩腔”,以及大氣口的滿宮滿調演唱特點,均采取“長弓托氣、短弓補腔”的技巧進行托腔伴奏。費文治先生獨特的伴奏方法確立了宏大的高派唱腔伴奏風格,并成為后世研習高派唱腔伴奏藝術的范本。

遲天標,李宗義先生的琴師,李宗義先生曾參加中國戲曲研究院京劇實驗工作團第二團(即今國家京劇院二團)并任主演,是具有代表性的高派老生名家。遲天標先生與黃天麟、姜鳳山、何順信四人被人稱為“四小金剛”。

三、高派唱腔的伴奏特點

高(慶奎)派唱腔的伴奏最顯著的特點是調門高,給人以高亢的感覺。目前,活躍在舞臺上的高派演員演唱調門基本都是六子半(#F 調),比其他老生流派調門都要高。在伴奏過程中,伴奏者的剛勁足。但是,高派在演唱過程中對唱腔內部的一些細節(jié)的處理有特殊要求,所以,伴奏者在伴奏的過程中要剛中有柔,力度收放自如,不能一味地追求剛勁而忽略對唱腔中細微之處的處理。這對伴奏者的唱腔感覺以及雙手功力有更高的要求,以下通過劇目唱段淺析高派唱腔的伴奏特點。

在眾多高派劇目中,《逍遙津》最具代表性,這也是高慶奎先生的代表作之一。這出戲中的二黃唱腔“父子們在宮院傷心落淚”融合了二黃導板、回龍、原板、慢三眼、散板五種板式,是一段將高派的唱腔特點、伴奏特點體現得淋漓盡致的綜合板式唱腔。

導板唱腔部分“父子們在宮院傷心落淚”是最具高派特點、最長的大導板頭。這一段整體的旋律起伏非常大,通過這種大跨度旋律起伏體現劇中人物漢獻帝因伏皇后被打死后幽居深宮時的凄楚、哀傷而又激憤的心情,很好地展現了人物的情緒。

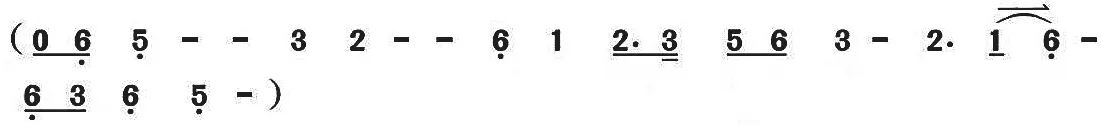

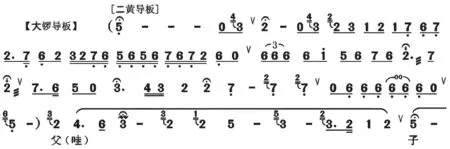

這段導板的起首過門也有了與時俱進的變化,高慶奎先生時期的起首過門是:(見譜例1)

而在李和曾先生時期,這段過門是:(見譜例2)

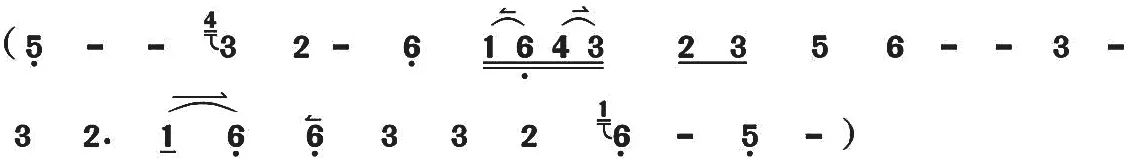

當今在舞臺上呈現的過門是(見譜例3、譜例4)

通過以上四個過門的對比可以發(fā)現,當今舞臺上的過門在原來老過門的基礎上對過門旋律進行了豐富,在過門的后半部分,對京胡的把位進一步開發(fā),增加了過門的演奏難度。除了增加了演奏難度以外,在導板過門中增添了新的色彩音4 和7,并把里弦的2 加重,滑到7,同時,彈撥樂力度加強,配合京胡的弓法,通過增加色彩音以及在伴奏方法上的創(chuàng)新,凸顯漢獻帝的悲憤情緒,給觀眾更強的代入感。

接下來的回龍板短促而精煉,導板表現的是漢獻帝悲憤的情緒,回龍更多表現的是漢獻帝急、憤的心理情緒,所以在伴奏的過程中,弓序要與演員的唱腔和情緒相結合,要清楚而不拖泥帶水。

回龍后原板開唱,也是為了配合演員的悲憤、激憤的人物情緒,李和曾先生這段原板的伴奏過門借鑒了老旦原板過門的旋律,就是為了突出高派高亢、激昂的流派特點。原板的最后一句是“我恨奸賊,把孤的,牙根咬碎”,這句唱腔的腔體變化以及唱腔旋律變化非常具有高派的藝術特點。

“我恨奸賊,把孤的”中的高音、滑音以及旋律上的大起伏的出現,不僅是為了表達漢獻帝憤懣、氣憤的情緒,也是唱段前后的情緒變化、節(jié)奏變化的分水嶺,到唱段后半部分,隨著對前事的回顧,演員的情緒較前半段更加激烈,節(jié)奏也由快到慢再到快。此處旋律中高音和滑音的應用很巧妙,不僅將高派的特點鮮明地表現了出來,而且,在節(jié)奏上,原板向三眼的過渡也非常平穩(wěn),沒有突兀的感覺。

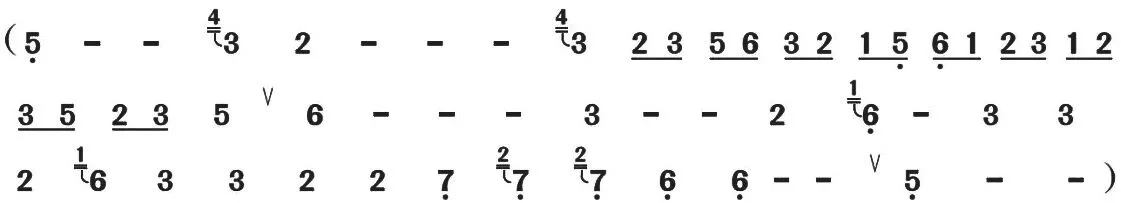

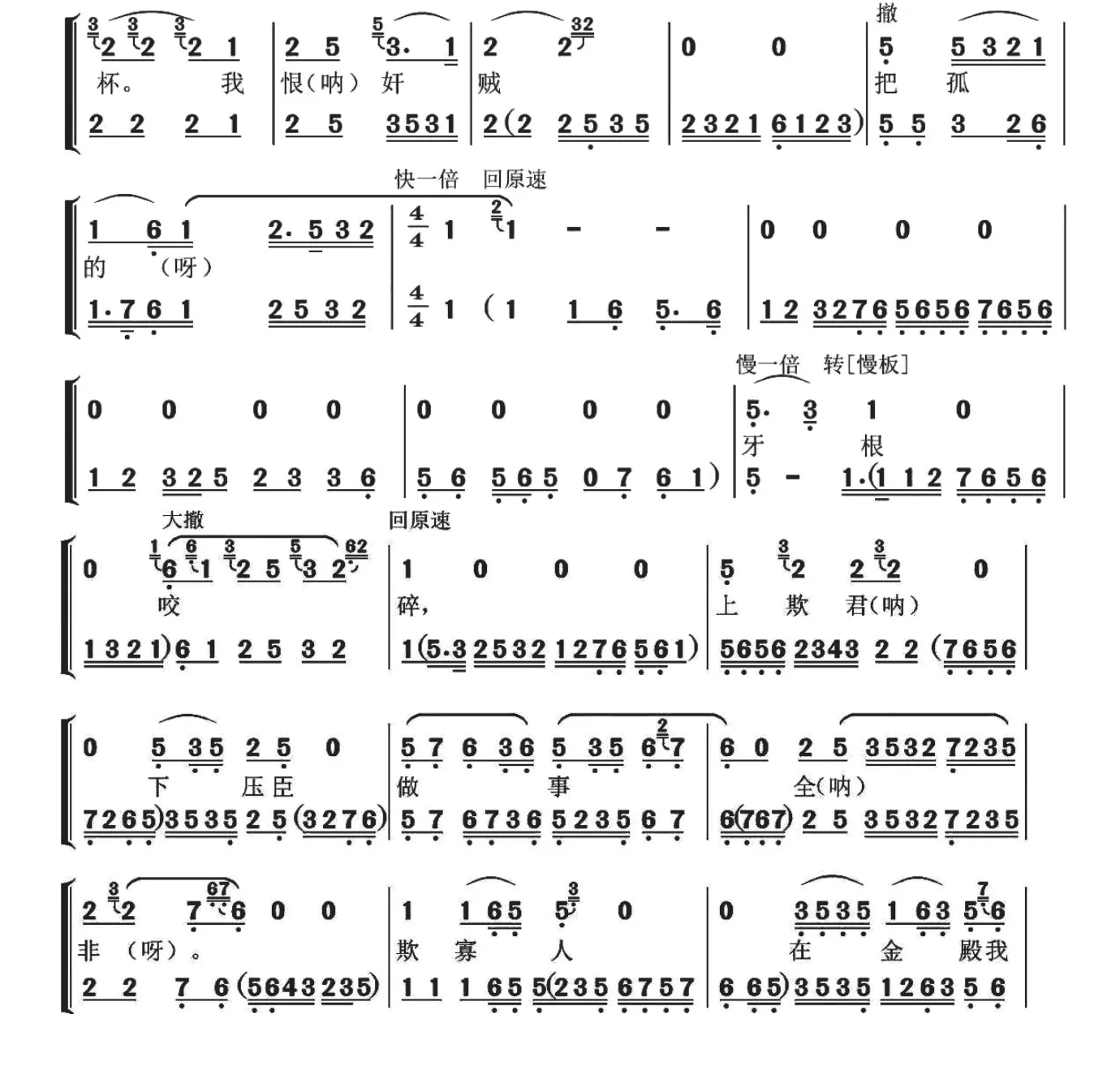

“牙根咬碎”處的節(jié)奏變化很大,前邊的二黃原板在“把孤的”后邊轉為二黃三眼,過門結束接唱腔處又將節(jié)奏慢了一倍。“牙根”在伴奏中京胡的弓子拉出來的音要有內在的深沉感,不可外露,要配合演員內心對曹操咬牙切齒的情感抒發(fā)。此處給人一種沒有節(jié)奏的感覺,其實是聽似無板,實則有板。(見譜例4)

譜例1:

譜例2:

譜例3:

譜例4:

這句唱腔,李宗義先生的處理有他的獨到之處,“牙根”好似游離板外,卻有節(jié)奏。遲天標先生在為李宗義先生伴奏時,在此處的節(jié)奏上放慢速度,減少交流弓。“牙根”的伴奏譜5 用一弓子處理,既能體現漢獻帝對曹操恨之入骨的情緒,也不會因為過多的交流弓而影響演員的唱腔感覺。后面的部分,由原板轉為三眼后,唱腔用了十一個“欺寡人”的排比抒發(fā)漢獻帝內心憤恨的情緒。越往后節(jié)奏越快,到第十個“欺寡人”時,節(jié)奏有明顯的提速,由原板變?yōu)槎獍濉Ec前邊的節(jié)奏相比一快一慢,更能表現漢獻帝隨著不斷傾訴而發(fā)生的情緒變化,配合演員的情緒表達。“咬碎”開始,節(jié)奏明顯加快,進入三眼。遲天標先生這里的處理非常貼合人物情緒的變化,將聽似無板、實則有板的感覺表現到了極致。

這段唱腔屬于京劇傳統(tǒng)的成套唱腔,即“導、碰、原”或者“導、碰、慢”,在這段唱腔中,高慶奎先生在原板中急切的敘事,滿腔的怒火,表現出漢獻帝對曹操不忠不孝、不仁不義的憤恨。在急切的怒斥之后,人物情緒有所緩和,轉為三眼,這種唱腔板式的安排符合人物情緒的變化,在情緒到達一個高點后又平靜下來,慢慢敘述。這種導板、回龍、原板轉三眼的板式編排非常巧妙,也非常符合人物情緒變化的特點。

譜例4:

“父子們在宮院傷心落淚”這一唱段是高派老生的核心唱段。演員的唱腔、樂隊的伴奏都非常具有代表性,通過對這段唱腔的分析,可以看出,高派唱腔伴奏對調門和勁頭有特殊要求,樂隊與演員的情緒溝通與表達也非常重要。

四、結語

通過對高派代表劇目《逍遙津》中核心唱段的深入分析,我們可以發(fā)現,一個流派能夠傳承將近一個世紀,是有其獨特魅力的,這種魅力吸引著大家不斷探尋與學習。高派藝術發(fā)展至今,離不開每一代高派傳人的不斷探索與繼承創(chuàng)新,但是,現階段來看,高派藝術的傳承與發(fā)展仍然面臨諸多挑戰(zhàn),為了實現流派自身的傳承發(fā)展,我們要不斷順應時代發(fā)展潮流,讓更多人走進戲院,感受高派藝術的魅力。只有繼承傳統(tǒng)、不斷創(chuàng)新,才能把高派藝術不斷發(fā)展下去。