互聯網使用對農戶家庭土地轉出意愿的影響

王太清

(長江大學經濟與管理學院,湖北荊州 434023)

土地資源是農業生產和農村發展的重要因素,如何有效利用土地資源是解決“三農”問題的重要環節,同時也會對鄉村振興戰略的實施產生重要影響。然而,我國當前的農業生產仍以分散式、細碎化的小農耕作模式為主,嚴重影響了農業生產和農地使用效率。同時隨著城鎮化步伐的加快,大量的農村勞動力流入城市,造成農村人口“空心化”現象,農地使用效率進一步惡化。為改善這一現狀,黨的十九大報告中明確指出“深化農村土地制度改革,完善承包地‘三權分置’制度”,即通過農地經營權流轉來讓土地合理流動,提高農地使用效率,2021年中央一號文件再次強調要“健全土地經營權流轉服務體系”,農地流轉已成為破解農村土地問題的重要手段。在政府和政策的推動下,我國的農地流轉面積已從2007年的426.67萬hm增加到2018年的3 533.33萬hm,雖然流轉規模在逐年增長,但農地流轉率仍處于較低水平。因此,如何有效促進農地流轉,優化農地資源配置仍是需要探討的問題。

據第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》的結果,截至2021年6月,我國農村網民規模為2.97億人,約占全體網民的29.2%,農村地區互聯網普及率為59.2%。互聯網在農村地區的深入普及不僅會對農戶的觀念和行為造成影響,也在經濟活動和生活方式上為農戶提供了更多選擇。同時,互聯網技術為土地信息的交流、土地流轉平臺的搭建以及網絡市場的開拓提供了基礎。已有研究表明,互聯網信息技術對于土地生產率具有顯著的促進作用。那么,互聯網是否會對農地流轉產生影響也同樣值得研究。

筆者通過梳理并評述互聯網和土地流轉方面的相關文獻,構建實證模型,對數據和變量進行實證回歸,并進行穩健性檢驗以確保實證結果的準確性。根據實證結果進行總結,并提出可行建議。

1 文獻綜述

在土地流轉影響因素方面的研究中,錢龍等發現農戶家庭的農業機械化水平會正向影響農戶的土地轉入行為,而抑制農戶轉出土地;宋碧青實證研究得出非正規金融和家庭農機價值會對農地轉入產生顯著的正向影響;王興國等研究發現老齡化和非農收入對農戶的土地流轉行為具有顯著的促進作用;王雨濛等以新型農業經營主體為研究對象,實證發現家庭的人情支出會顯著促進農戶進行土地轉入,而土地租金對經營主體轉入土地的影響并不顯著;張錦華等還發現新型農業合作醫療會有效改善參與農戶的健康狀況,進而促進其農地流轉行為。

不少學者從農戶非農就業和創業的角度來分析農戶的土地流轉行為。胡新艷等認為農村勞動力轉移和非農就業會增加閑置土地規模,從而推動農地的轉出;徐晶等發現農戶外出務工對農地的轉出產生顯著的促進作用,但對農地的轉入會產生抑制作用;錢龍等實證得出農戶家庭的外出務工人數與農地轉出意愿之間具有正向關系,但對農地轉入沒有顯著影響;徐晶等進一步研究發現非農創業對于農戶家庭的土地轉出行為和轉出規模均具有顯著的正向影響,且該影響對于青壯年農戶要比老年農戶更加顯著。

對互聯網與土地流轉關系的研究較為缺乏,翁飛龍等實證檢驗了互聯網與蘋果種植戶農地流轉行為之間的關系,使用互聯網會獲取更全面的信息,從而促進其轉入土地;李文歡等利用調研數據研究發現,通過互聯網了解耕地信息能夠有效促進農戶參與土地保護;劉子涵等研究發現互聯網能夠為農戶提供所需的農業相關信息,進而促進農戶土地流轉行為,且相較于農地轉入,互聯網對于農地轉出具有更加顯著的影響。

基于以上文獻可以看到,關于土地流轉的影響因素雖然已有不少學者從家庭結構、資產水平、社會資本以及非農就業等角度進行探討,但對互聯網與土地流轉關系的研究則相對較少,而在當前的數據時代下,互聯網帶來的信息效應和經濟效益對于農戶家庭土地流轉,尤其是土地轉出意愿的影響也是不容忽視的。因此,較之前的研究,該研究可能的創新之處在于:一是利用微觀數據,選取互聯網使用作為解釋變量,從家庭層面來分析互聯網與土地流轉意愿的關系;二是針對性的研究互聯網使用對于農戶家庭土地轉出意愿的影響,論證了互聯網這一因素在土里流轉中的作用。

2 數據變量說明與模型選擇

該研究所使用的微觀數據為中國家庭追蹤調查(簡稱CFPS)于2018年收集到的全國數據。CFPS是由北京大學中國社會科學調查中心組織并實施的兩年一次的追蹤調查數據。該調查覆蓋全國25個省(自治區、直轄市),通過成人、少兒、家庭和社區4個板塊來調查家庭樣本中的全部家庭成員,因此具有較高的全國性和代表性。由于土地轉出意愿往往是經過以農戶家庭為單位進行集體協商后產生的結果,且需要以家庭有從集體分配到土地為前提。因此,經過對CFPS2018全樣本的篩選,最終獲得家庭有集體分配的土地且處于16~65歲勞動年齡的有效農戶樣本7 033個。

被解釋變量——農戶家庭土地轉出意愿。選取問卷中的問題“是否將集體分配的土地出租給其他人”來定義土地轉出意愿,若回答為“是”,則認為農戶家庭具有土地轉出的意愿,賦值為1;若回答為“否”,則賦值為0,兩者占比為17.66%和82.34%。

核心解釋變量——農戶互聯網使用。選取問卷中的問題“是否使用電腦上網”和“是否移動上網”來定義農戶的互聯網使用情況,若2個問題中至少有一個問題回答為“是”,則認為農戶使用了互聯網,并賦值為1;若兩個問題均回答為“否”,則認為農戶沒有使用互聯網,賦值為0,兩者占比為69.46%和30.54%。

控制變量——個體特征與家庭特征。該研究分別從個體特征和家庭特征兩方面來為模型加入相關控制變量,以使實證結果更加準確。其中,個體特征方面的控制變量包括:年齡、性別、受教育水平、健康狀況、婚姻狀況以及工作性質(是否受雇);家庭特征方面的控制變量包括:家庭人口、其他房產、土地征用情況、其他資產出租情況、家庭創業情況、農用機械總價值以及土地資產價值。

表1 變量說明與描述性統計

由于該研究的被解釋變量“農戶家庭土地轉出意愿”為二值虛擬變量,因此選用Probit模型來對互聯網使用與土地轉出意愿之間的關系進行論證,模型如下:

Prob(Land=1)=φ(+Internet++)

(1)

模型(1)中,Land為農戶的家庭是否具有土地轉出意愿,Internet為農戶是否使用了互聯網;為相關控制變量;為隨機擾動項并服從正態分布。

3 實證分析

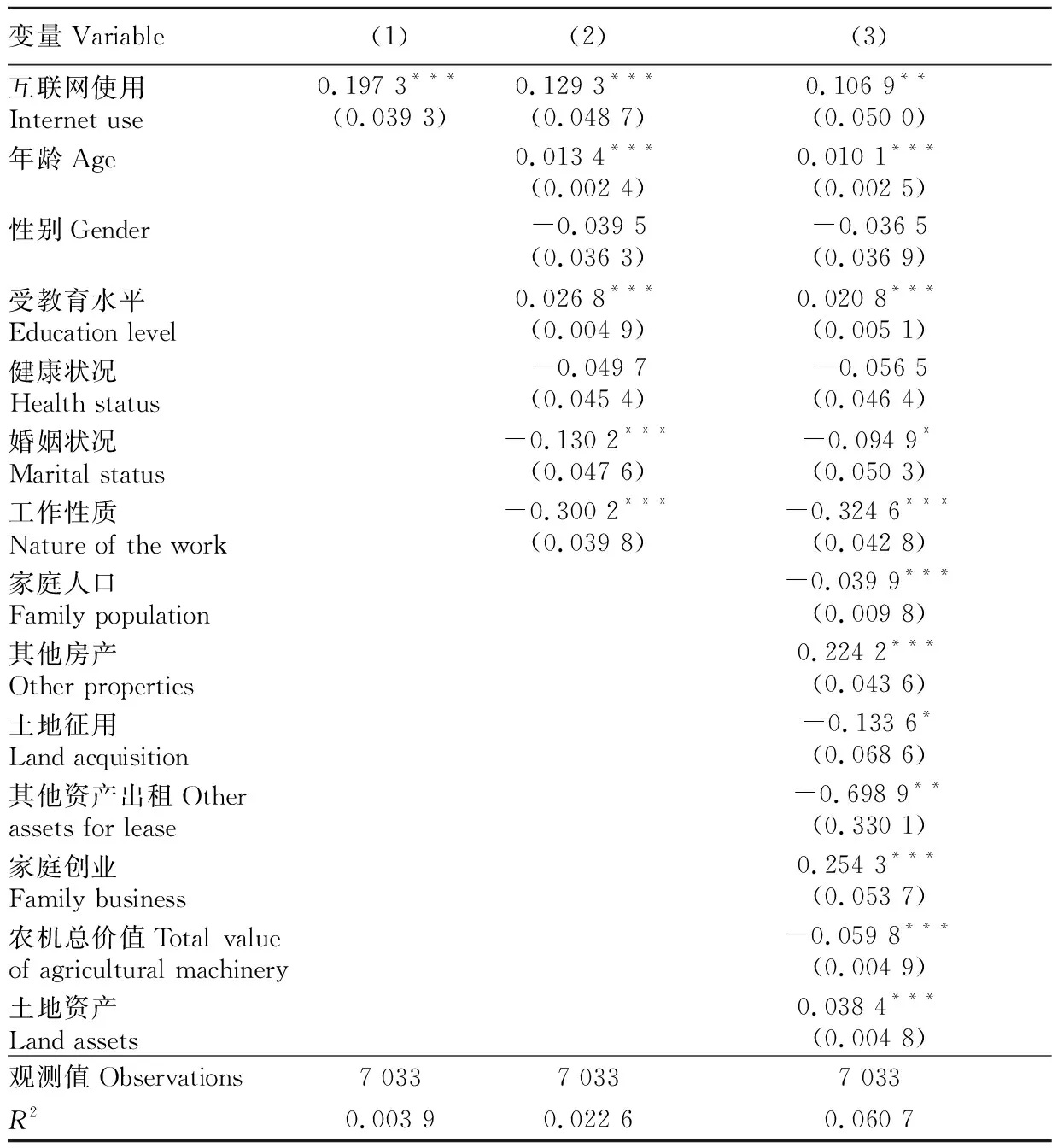

表2展示了互聯網使用對農戶家庭土地轉出意愿影響的基準回歸結果。

表2第(1)列為加入相關控制變量之前,核心解釋變量“互聯網使用”對被解釋變量“農戶家庭土地轉出意愿”產生了顯著的正向影響。具體表現為:與不使用互聯網的農戶相比,使用互聯網的農戶其家庭土地轉出意愿會高出19.73%。

表2第(2)、(3)列為依次加入個體特征控制變量和家庭特征變量之后,雖然核心解釋變量“互聯網使用”的系數有所下降,但其對“農戶家庭土地轉出意愿”依然具有顯著的正向影響。兩種情況下,使用互聯網的農戶其家庭土地轉出意愿要比不使用互聯網的農戶分別高出12.93%和10.69%。

在個體特征變量方面,年齡對農戶家庭土地轉出意愿具有顯著的促進作用,其原因可能在于個體的勞動能力會隨著年齡的增長而逐漸下降,因此年齡越大的農戶會更可能轉出家庭土地;受教育水平越高的農戶,往往具備更多的知識技能以及更高的眼界,從而會更傾向于穩定且高質量的城市工作,因此會更可能將土地轉出;農戶的主要工作性質會對土地轉出意愿產生顯著的負向影響,其原因可能在于為自家干活的農戶更依賴于自家土地來進行經營耕作,從而滿足家庭生活需要并實現收入,因此為自家干活的農戶會抑制其家庭土地轉出意愿;婚姻狀況也會對農戶家庭土地轉出意愿產生抑制作用。此外,農戶的性別與健康狀況對農戶家庭土地轉出意愿的影響并不顯著。

表2 互聯網使用對土地轉出意愿影響的基準回歸

在家庭特征變量方面,家庭人口數會對農戶家庭土地轉出意愿產生顯著的負向影響,其原因可能在于人口越多的家庭,其勞動力也會越充足,從而能夠更好地打理農務,進行農業生產,因此人口越多的農戶家庭,其土地轉出意愿越低;擁有其他房產的農戶家庭相較于沒有其他房產的農戶家庭具有更高的土地轉出意愿;過去一年經歷過土地征用的農戶家庭其土地轉出意愿相較于沒有經歷土地征用的家庭要更低;出租其他資產也會對農戶家庭土地轉出意愿產生顯著的負向影響;農戶家庭創業行為會對土地轉出意愿產生顯著的正向影響,其原因可能在于進行創業的農戶家庭往往存在一定程度的財務困難,因此更可能通過出租土地并獲取租金,從而來緩解創業的資金約束,因此創業會促進農戶家庭土地的轉出;家庭所擁有的農用機械總價值越高,則越能通過農機來實現機械化、規模化生產,提高生產效率,增加家庭農業收入,而這種家庭往往也需要更多的土地來進行生產,因此會對其土地轉出意愿產生抑制作用;家庭擁有的土地資產會對土地轉出意愿產生顯著的促進作用,其原因可能在于土地資產越多的農戶家庭由于已經擁有足夠的土地來滿足生產生活需要,因此更可能會將部分土地出租收取租金來獲取額外收入。

運用“模型替換”和“變量替換”2種方法來對基準回歸結果進行穩健性檢驗,以確保實證結果的準確性。

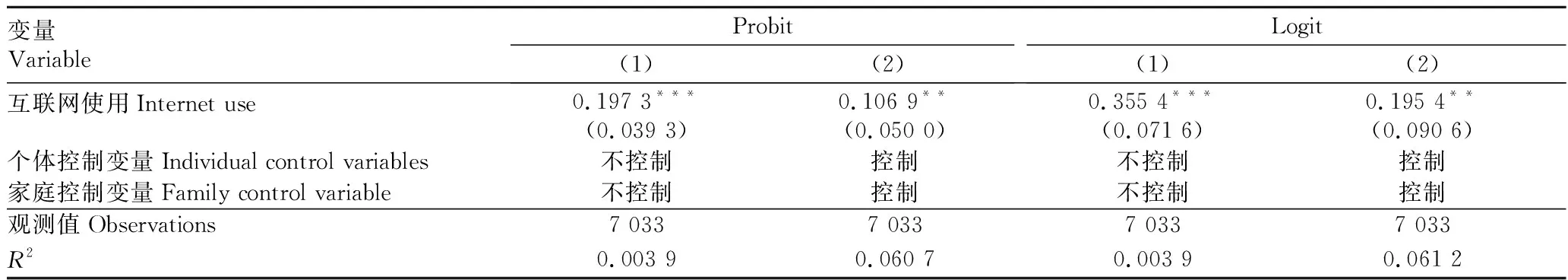

首先,將基準回歸所使用的Probit模型替換為Logit模型來對變量進行回歸檢驗。

表3展示了模型替換后的回歸結果。可以看到,在替換為Logit模型進行回歸檢驗后,核心解釋變量的符號和顯著性均與Probit模型的結果一致,說明“互聯網使用”會對“農戶家庭土地轉出意愿”產生顯著的正向影響,使用互聯網的農戶與不使用互聯網的農戶相比,其家庭土地轉出意愿要高出19.54%,由此說明了研究結論穩健。

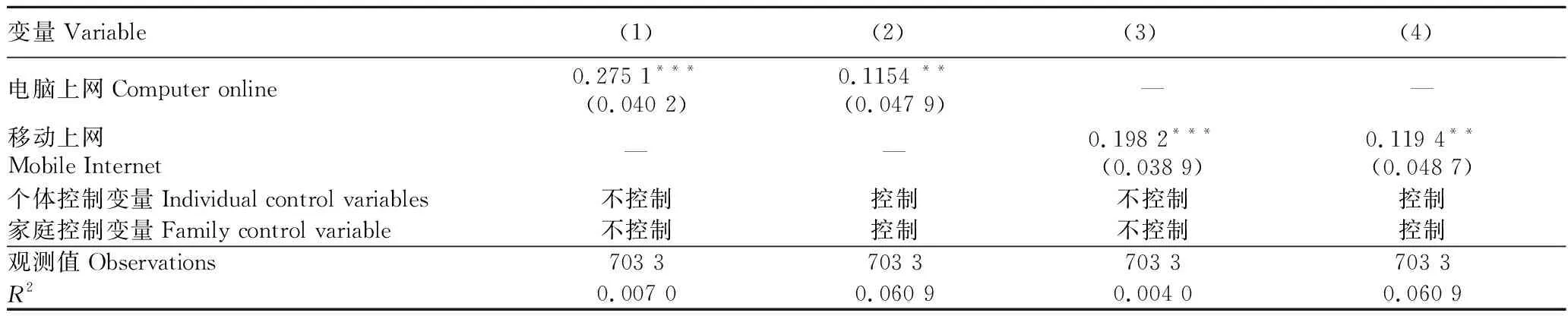

其次,將核心解釋變量“互聯網使用”分別替換為相似變量“電腦上網”和“移動上網”,并利用Probit模型進行回歸檢驗。

表4展示了變量替換后的回歸結果。模型(1)、(2)為“互聯網使用”替換為“電腦上網”后對“土地轉出意愿”影響的結果,可以看到在加入相關控制變量前后,解釋變量“電腦上網”的系數符號均為正且保持顯著,與替換變量之前的基準回歸結果一致;模型(3)、(4)為“互聯網使用”替換為“移動上網”后的結果,解釋變量的符號與顯著性仍然與替換之前的基準回歸結果一致。因此也進一步說明了研究結論穩健,互聯網使用對農戶家庭土地轉出意愿具有顯著的促進作用。

4 結論與政策建議

該研究利用中國家庭追蹤調查2018年的調研數據,實證檢驗了互聯網使用對農戶家庭土地轉出意愿的影響。結果表明,互聯網使用會對農戶家庭土地轉出意愿產生顯著的正向影響,在加入相關控制變量以及通過穩健性檢驗后,該結論依然成立。具體而言,使用互聯網的農戶其家庭土地轉出的概率要比不使用互聯網的農戶高出10.69%。因此,互聯網這一重要因素能夠有效推動土地流轉,促進土地資源優化配置,提高土地使用效率。

基于以上結論,得出以下政策建議。

(1)加強農村網絡基礎設施建設。提高農村地區網絡服務質量,縮小城鄉“數字鴻溝”,深化互聯網信息技術在農村地區的普及與運用;充分發揮互聯網的信息效應和經濟效益,使農戶不僅能以更低成本從互聯網獲取所需信息,同時還能利用互聯網拓寬收入渠道,有效利用資源,促進非農就業或創業,推動農業農村現代化發展。

表3 互聯網使用對土地轉出意愿影響的Logit回歸

表4 替換變量后的Probit回歸

(2)優化完善農地流轉網絡平臺。利用土地流轉網絡平臺為土地流轉市場注入新動力,簡化且優化農地資源在網絡平臺流轉的操作流程,讓土地流轉更加規范化,加強流轉過程中的運營監管,切實保護農民主體的合法權益,提高土地流轉的后續問題處理效率,解決好網絡安全問題,使農戶能夠且愿意運用網絡平臺進行土地流轉。

(3)積極培育新型農業經營主體。對于具有良好知識水平和生產基礎的經營主體,給予適度的農業補貼和政策優惠,引導和促進土地資源向生產效率更高的經營主體流動,實現規模化經營,提高機械化水平;加強農民技能培訓,提高農村勞動力素質,促進農村勞動力合理流動,進而推動土地流轉和集中,改變農村細碎化耕作面貌。