海綿城市監測對象體系建立與實施

——以鎮江為例

王 燕,虞美秀,陸智聰

(1.河海大學水文水資源學院,江蘇 南京 210098;2.蘇州宇鴻水務科技有限公司,江蘇 蘇州 215000)

2015年開始中國進行海綿城市建設,分別選取了覆蓋全國范圍的30個城市進行試點,并以水生態中的年徑流總量控制率和水環境中的面源污染削減率作為核心指標指導海綿城市建設各項工作。為有效測算海綿項目施工質量,全面分析海綿城市實施效果,需要借助監測手段獲取所需基礎數據。海綿城市建設開始之前,已有城市雨水徑流觀測以市政檢查井系統為主,針對75%控制率對應規模場次降雨的水量和污染特性觀測較少。海綿城市專項監測工作是宏觀與微觀的高度融合,是城市水文自然和社會循環研究的重要基礎[1-2]。

海綿城市建設過程中需要借助監測及模型輔助規劃、設計、驗收、運行、調度、搶險全過程。基于此需求鎮江已建成基于最大日負荷總量(Total Maximum Daily Load,TMDL)思想的模型體系,包括設施級模型(HydroCAD、MIDS Calculator)、項目(地塊)級模型(SWMM、PCSWMM)、匯水區級模型(HSPF)及河湖水體模型(HEC-RAS、EFDC)。監測對象體系的建立為各級模型的構建、率定、驗證、應用提供數據基礎,以此支撐海綿城市規劃、設計、建設、評估、運營、應急等各項工作。

相較于常規的監測對象體系,海綿城市監測增加了源頭綠色設施觀測,縱觀國內外源頭綠色設施監測的研究進展,結合國內外低影響開發(Low Impact Development,LID)設施監測的研究進展來看,加拿大的Credit Valley Conservation (簡稱CVC)公司在海綿設施監測方面做了較為深入的研究,并積累了近10年的研究成果,提出峰值控制、徑流控制、污染削減等監測指標體系,規范監測方案制定,并結合案例展示海綿設施監測方法和結果分析方法,對于中國海綿設施監測具有很高的參考價值[3]。此外,EPA等多個水環境研究機構建立了International Storm Water BMP(Best Management Practice) DataBase (簡稱BMPDB)[4],該學術組織旨在提供BMP相關基礎信息,以推進全世界城市雨水管理工作發展,其中監測部分形成了名為“Urban Storm Water BMP Performance Monitoring”手冊,共分為監測計劃制定、水文水動力監測、水質監測、監測實施、數據管理與報告編制、數據分析、低影響開發設施監測、低影響開發設施數據分析、低影響開發設施監測案例等章節,該手冊內容涵蓋了海綿城市監測的諸多內容,對于中國監測工作具有重要指導作用。中國在LID建設和研究方面起步相對較晚,但也有眾多研究成果見諸期刊,如西安理工大學李家科教授長期從事LID設施效果監測,并以生物滯留技術(雨水花園、生態濾溝等)、人工濕地技術、植被過濾帶技術為重點開展長期實驗觀測,形成了眾多具有參考價值的科研成果,其中生物滯留技術水量調控對于中小雨(<25 mm)削減率基本可達到60%以上,污染物去除方面,負荷削減率均在50%以上,并隨著監測時間的推移呈降低趨勢[5]。

中國幅員遼闊,國外以及國內部分地區監測數據無法滿足各地應用需求,因此需要建立不同地區監測體系,采集相關基礎數據,為海綿城市建設提供數據保障。以鎮江為代表的長江中下游流域海綿監測對象體系建立的探索與實踐,將對全域實施海綿城市建設提供充分的數據與經驗積累。

1 海綿城市監測對象體系

海綿城市建設總體目標為控制徑流總量、提升水質、緩解內澇,研究內容為從降雨到地表徑流,再到管網轉輸、受納水體排放的整個過程。與之相對的海綿城市監測對象體系由降雨、下墊面、陸域(海綿設施、項目地塊、排水分區)、河湖、流域共同構成(圖1),其中海綿設施、項目地塊、排水分區三者之間在空間上屬于層層遞進包含關系,每個排水分區由多個項目地塊組成,每個項目地塊中包含了多種海綿設施。

海綿城市建設在常規排放系統上新增有源頭、過程、末端設施。因此,主要監測內容包括氣象(降雨)、下墊面、海綿設施、市政管網、受納水體監測。

a)氣象(降雨)監測。作為城市雨洪的主要來源,降雨是雨洪過程的重要驅動。

b)下墊面監測。下墊面污染負荷是面源污染的重要來源,不同類別和空間分布的下墊面污染負荷各異,是水環境治理的難點。

c)海綿設施監測。根據《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建》單項設施主要有透水鋪裝、綠色屋頂、下沉式綠地、生物滯留設施、滲透塘、滲井、濕塘、雨水濕地、蓄水池、雨水罐、調節塘、調節池、植草溝、滲管/渠、植被緩沖帶、初期雨水棄流設施、人工土壤滲濾等。海綿設施按所處的位置和作用可分為源頭、過程和末端設施。根據頂層設計和目標分解,鎮江市海綿城市總體目標最終落實到每一個設施上,因此設施的設計目標和建成后的效果是監測服務的重點。

d)市政管網監測。與常規雨洪管理監測相似,市政管網監測著重考慮項目(地塊)、排水分區關鍵節點及出口的水量水質特征。

e)受納水體監測。鎮江市的主要受納水體為三河一湖(運糧河、古運河、虹橋港和金山湖),城市所有地表徑流最終匯入受納水體,對于受納水體的監測可從全流域的角度研究城市水環境質量狀況。

1.1 氣象(降雨)監測

氣象(降雨)是城市排水系統重要的驅動條件,因此需要對當地的氣象和雨量進行監測分析。降雨觀測的主要方式有普通雨量計觀測、雷達降水觀測、氣象衛星降雨估計[6]。通常情況下,采用普通雨量計觀測的方式,考慮雨量空間分布不均的特點,每5 km2內需布設一個雨量監測站點。如站點不足,可通過內插法和正比法進行適當補充[7]。雨量的監測通常的做法為強度觀測,即在單位時間內的降雨深度觀測。氣象觀測較為專業,對管理與維護人員要求較高。因此,在條件不足時,建議直接采用當地氣象部門提供的數據。根據上述要求,在鎮江29.28 km2范圍內均勻布設了11個雨量監測站點。

1.2 下墊面污染負荷監測

當點源污染得到有效控制后,面源污染成為城市水質主要污染源。非降雨期污染物在下墊面上進行累積,降雨開始后各種污染源隨著初始沖刷進入城市雨水排放系統,超標部分溢流進水體,造成水體水質下降。為了提升城市水環境質量需要充分了解污染源和污染量,需要對下墊面污染負荷進行監測。

下墊面的主要類型為屋面、路面、草坪等。選擇不同區域(人流集中、車流集中、人流量小)的不同下墊面進行降雨期間的水質采集,從而了解污染負荷情況。目前下墊面污染負荷采樣主要為人工采樣的方式。

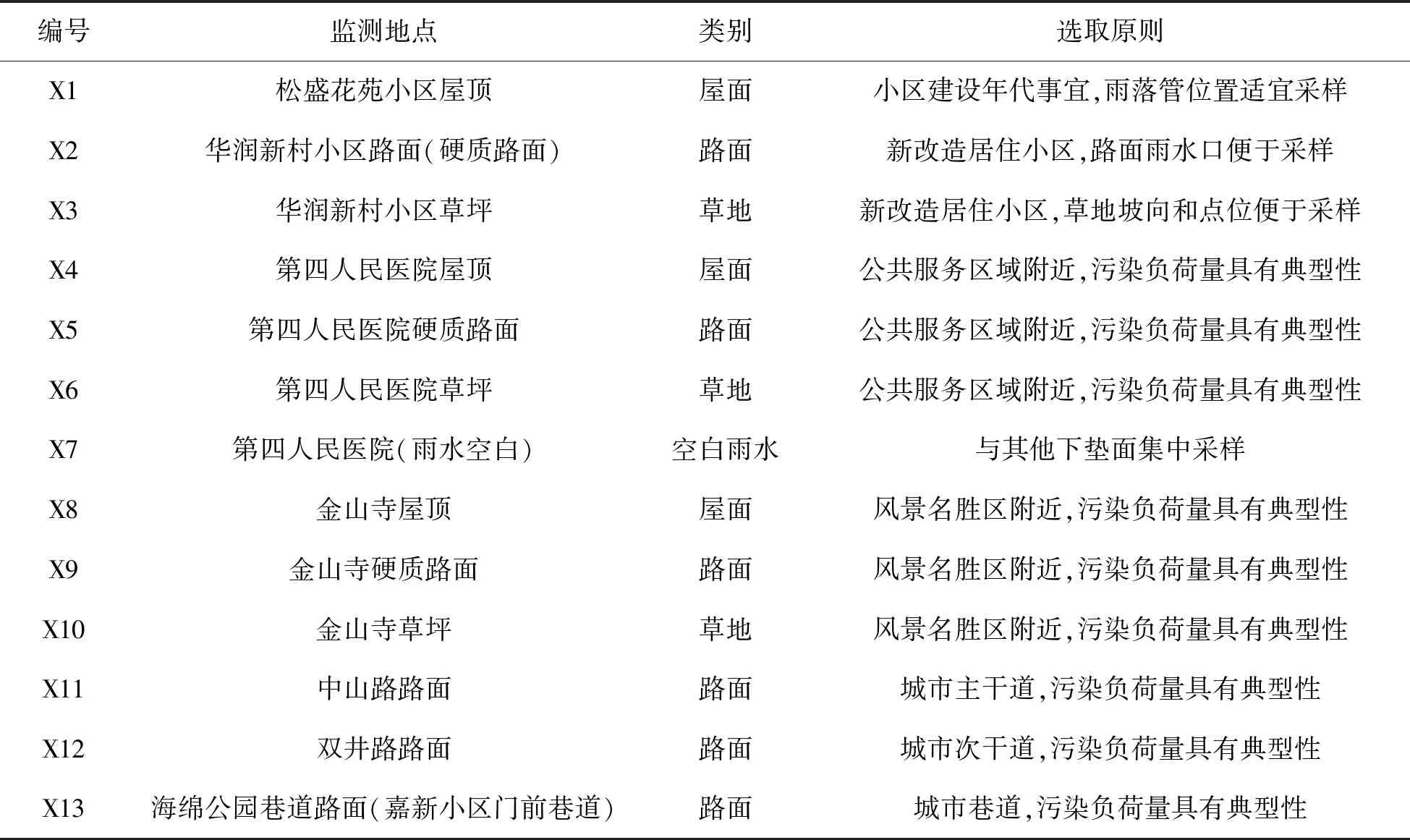

鎮江主城多為高密度老城區,為充分掌握主城范圍各類下墊面污染負荷特性,對主城范圍內各下墊面進行梳理,從典型性及可操作性兩方面考慮,篩選各類典型下墊面采樣點(表1)。

1.3 海綿設施監測

結合國內外研究實踐,對海綿設施效果的監測共有4種思路,分別為時間上的對比監測、空間上的對比監測、監測效果與官方數據對比、入流和出流監測對比[8]。本研究主要采用最后一種思路,在監測對象的出入流處進行對比監測海綿設施效果。

1.3.1雨水花園監測

LID源頭削減設施的入流為漫地流,對于入流流量的監測較為困難,建議選擇漫地流的典型入流點進行監測,其他入流點根據監測點進行估算。在上述條件都不允許的情況下,可用合理化公式、曲線號碼及模型模擬的方法推估入流流量。雨水花園入流多為小流量,常規的流量監測設備不適用,因此采用對小流量較為敏感的三角堰流量監測法進行監測。

采用三角堰流量計監測LID設施入流流量時,在設備安裝前需要對堰高度進行計算,并對液位和流量之間的換算關系公式參數進行率定。堰的高度取決于設施收水范圍在一定強度降雨下峰值流量的大小。LID設施出流監測點需布設在盲管進溢流井及溢流井進下游市政井處,出流量較小,建議使用堰式流量計進行監測。

表1 下墊面監測詳細信息

1.3.2過程、末端海綿設施監測

鎮江的過程、末端海綿設施,主要為雨水濕地,包含多級生物濾池和重力流濕地2種形式,該類設施較為關注設施的水質去除效果,以某一重力流濕地為例,其構造見圖2,雨水進入沉沙過濾池后再均勻進入濕地。凈化后雨水再通過盲管和溢流井出流進入河道。為監測重力流濕地凈化效果,在進水入口及盲管出流處分別進行水量和水質監測(圖2中紅色點位)。

1.4 項目(地塊)、排水分區監測

項目(地塊)、排水分區在海綿城市規劃、建設、運行階段,是包含海綿設施在內更上一個層級的研究對象,在該尺度上可以更好地分解總體目標、評估建設效果。對于項目(地塊)、排水分區的監測同樣使用出入流對比監測方法。其中入流在無客水時等于降雨量,出流處選擇總排口處,排水分區匯流范圍較大時在市政干管關鍵位置增加監測點。設備選取方面,流量較小時使用堰式流量計,流量較大時可采用多普勒超聲波流量計。水質監測以人工采樣為主。

根據上述內容,陸域部分共布設降雨、下墊面、海綿設施、項目地塊、排水分區5類監測點,各類監測點分布見圖3。

1.5 受納水體監測

受納水體水質提升是實現海綿城市建設的總體目標最直接的體現之一。作為城市整個水循環的末端,水體的環境質量直接代表了城市水環境污染治理效果。受納水體監測應滿足受納水體模型率定和驗證的需求。鎮江河湖監測點分布見圖4。

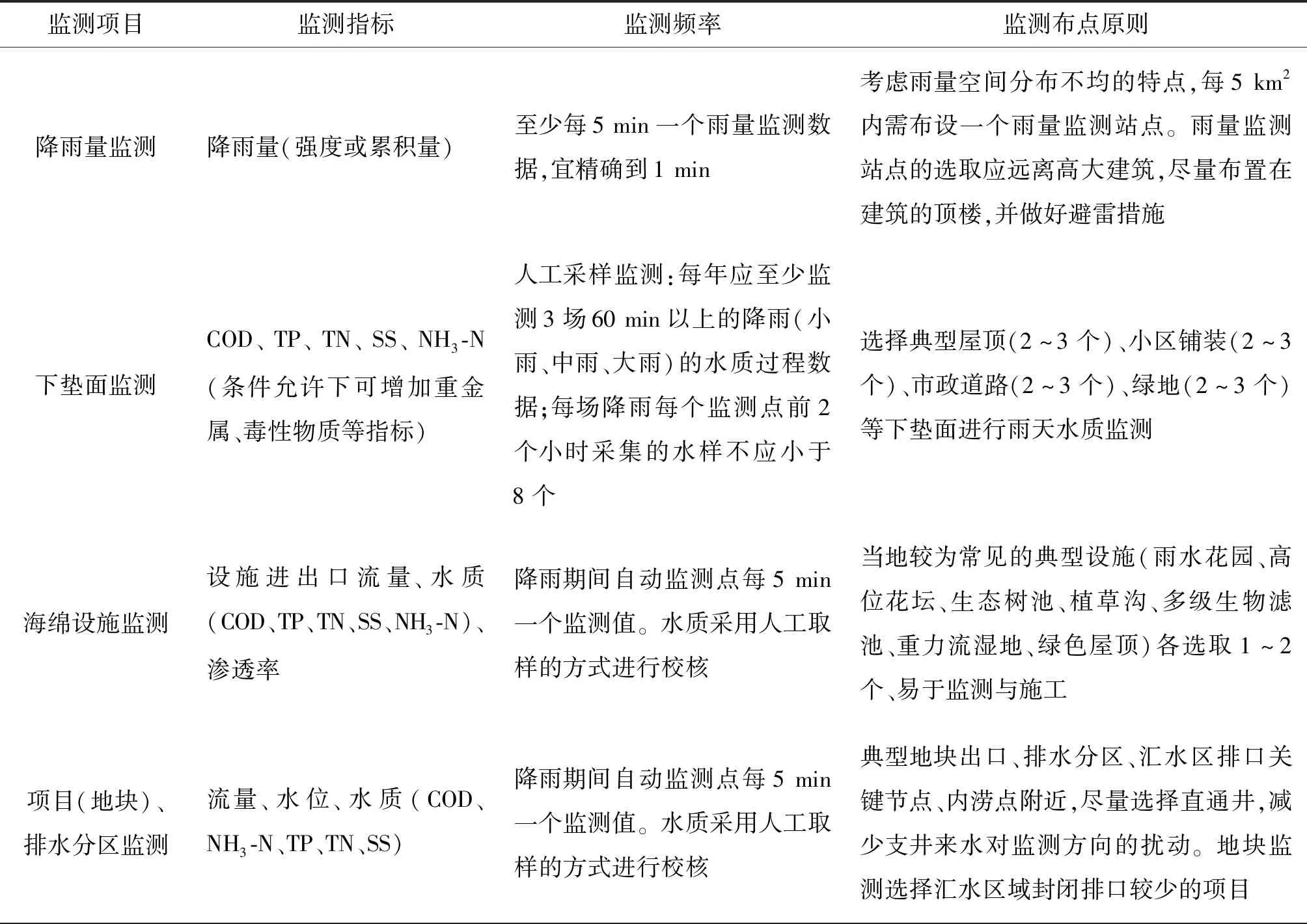

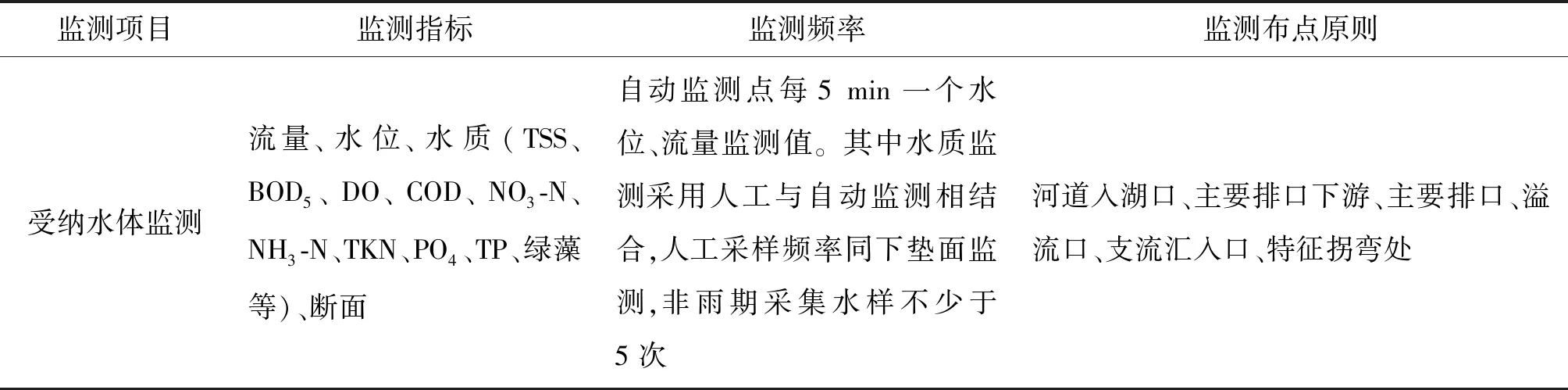

以上不同監測項目的監測指標、布點原則、監測頻率等信息匯總見表2。

表2 海綿城市監測項目、監測指標、監測頻率和監測布點原則

續表2 海綿城市監測項目、監測指標、監測頻率和監測布點原則

2 數據采集、集成與分析

2.1 數據自動采集

所有在線監測設備保證降雨期間5 min一個值的數據采集頻率,非降雨期間河道采樣數據可根據需要適當調整數據采集間隔。

2.2 水質數據人工采集

2.2.1采樣方法

監測對象體系中涉及到下墊面、海綿設施出入流、項目排口、河道排口、河道斷面水質水樣采集工作,采樣過程參照下墊面采樣要求。自監測點產(出)流開始監測,建議于第0、5、10、15、30、60、90、120 min進行采樣。如果某次降雨歷時較長,則對于降雨歷時超過120 min的部分,降雨歷時每增加120 min增加采樣一次,不足120 min在降雨結束前增加一次采樣;如果某次降雨歷時小于120 min,可根據實際情況酌情減少采樣數量,但每場降雨的水樣數量不少于8個(主要為前期的徑流水樣),直至降雨產流結束。采樣時記錄采樣時刻,根據相關采樣規范進行科學采樣。河道非雨期采集水樣不少于5次。

2.2.2采樣過程管理

為規范采樣工作,所有采樣人員在手機終端關注流量監測設備數據,自有流量數據開始,掃描現場二維碼,新建采樣事件,編號為XX地點20170613。采樣開始后,上載采集工作照片和水樣照片及水樣編號,編號方式為XX:XX,同時在水樣上標注編號。采樣結束后按照樣品采集先后順序放置一排拍照存檔,用XX地點20171211命名,提交到手機終端。

2.2.3水質化驗及數據填報

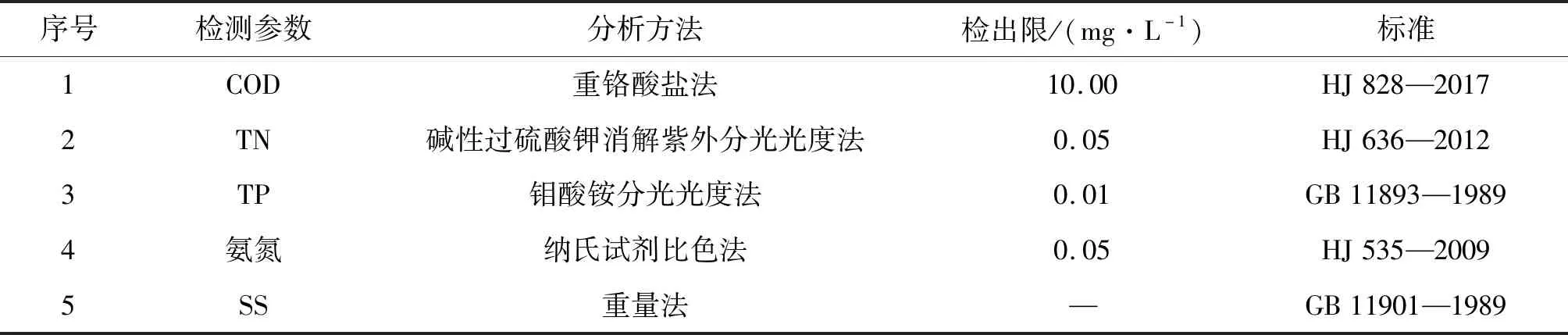

水質指標主要包含SS、COD、TN、TP、氨氮。數據分析化驗宜參照表3中所示的各種方法。道路采樣點記錄清掃時間和清掃方式以及交通流量,采樣點務必遠離垃圾桶,避免樣品受到其他因素污染。

表3 關鍵指標監測方法

2.3 數據集成與初步分析

考慮到后期的海綿城市建設和管理需求,需要建立鎮江市海綿城市監控系統對所有監測數據進行統一管理和維護。除滿足城市自查、省級評價與部級抽查要求外,還為鎮江市智慧海綿系統監測提供基礎監測平臺,在各類監測數據的基礎上建設鎮江市海綿城市大數據中心;并通過通信系統、計算機網絡系統和決策支持系統的建設,建立海綿城市綜合監控系統;研究數據中心大量自動監測數據和人工采集數據、結構化數據和非結構化數據的存儲、可視化和應用模式;將數據應用研究結果自動用于模型率定、驗證和建成效果評估,以全面保障海綿城市建設效果,同時為數據應用于公眾、城市監管和運營等部門提供接口(圖5)。

3 鎮江市海綿城市績效評估

3.1 評估思路與方法

鎮江海綿城市試點區面積為29.28 km2,根據地形地貌及排水管網系統,將試點區劃分為11個排水分區,各排水分區結合自身特點,因地制宜地選擇綠色-灰色雨水基礎設施、源頭-過程-末端控制措施相結合的技術手段,實現各排水分區水質、水量目標的耦合。

根據海綿設施、項目地塊、排水分區空間上自下而上的層層包含關系,每個排水分區目標自上而下進行分解到每個項目中,為項目的規劃、設計、施工提出要求。因此,結合監測方案,對于海綿設施的效能評估依據為從頂層設計方案分解到項目和設施級別的徑流總量控制、污染控制等目標。

根據評估依據,海綿設施效能評估的總體思路分為四級,分別為總體效能評估、排水分區效能評估、項目級別效能評估、設施級別效能評估。通過這四級粗細有別、重點突出的差異性評估,可實現對海綿建成效果進行多級別、多角度的全面評估。

根據GB/T 51345—2018《海綿城市建設評價標準》[9],海綿城市建成效果評價方法分為年徑流總量控制率容積核算法、流量監測法和“監測+模型計算”評估法。上述各評估方法降雨條件為全年實測降雨數據序列,所需數據時間跨度大、精度要求高。在實際的監測評估過程中,為了解單場降雨效能,通常采用場次降雨評估法。

該評估方法的指標定義為場次降雨控制百分比,計算公式為:

P=(VP-VO)/VP×100%

(1)

式中P——場次降雨控制百分比;VP——場次降雨總體積;VO——徑流外排總體積。

需注意出流為雨水徑流出流量,如監測對象匯流范圍有污水混入需進行扣除。

本次評估根據數據情況及對象復雜性采樣不同方法,其中排水分區因涉及內容較多,采用模型法以全年實測降雨數據作為輸入進行評估,項目地塊采樣模型法以場次降雨作為輸入進行評估,海綿設施因邊界清晰數據準確完整,故以場次降雨監測數據進行直接評估。

3.2 評估示例

3.2.1排水分區評估

鎮江海綿城市建設頂層設計采用完整的陸域河湖模型體系進行方案達標分析,其中陸域部分采用SWMM模型進行模擬。為保障目標分解的合理性,需要對每一個排水分區模型進行率定,驗證達標的模型參數才可用于目標方案論證。鑒于此選取代表性(匯流邊界明確,為高密度老城區)排水分區排口——中山橋上游排水口(圖6)2019年數據質量較好的3場降雨過程數據進行SWMM模型關鍵參數率定(表4),其中3場降雨的模擬峰值皆擬合較好,6月6日和7月6日退水部分的擬合較差,8月10日整體擬合程度皆較好(圖7)。

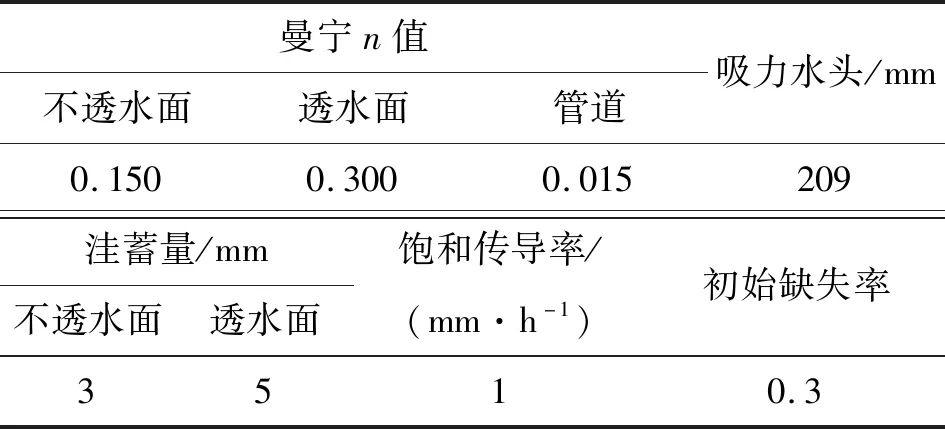

曼寧n值不透水面透水面管道吸力水頭/mm0.1500.3000.015209洼蓄量/mm不透水面透水面飽和傳導率/(mm·h-1)初始缺失率3510.3

通過率定好的參數結果輸入模型,以水平年降雨作為邊界條件,對排水分區進行評估,COD、NH3-N、TP單位面積負荷量分別為0.207 0、0.003 0、0.000 5 t/(a·hm2),年溢流次數為26,平均溢流時長為3.6 h。

3.2.2項目地塊評估

根據鎮江市海綿城市建設試點實施方案要求,從江濱匯水區分解到華潤新村小區的目標為:年徑流總量控制率為86.7%,對應設計降雨量為39.24 mm;排水防澇標準達到有效應對30年一遇降雨;面源污染削減率達到60%。

采用2017年6—8月的6場降雨及流量監測數據進行華潤新村小區LID模型參數率定驗證,相對均方誤差均小于10%,監測值與模擬值擬好度較好(圖8),可用于小區地塊方案建設績效評估。

采用2007—2016年的連續降雨數據進行華潤新村年徑流總量控制率及TSS徑流污染模擬分析,進行源頭LID海綿方案績效評估。①年徑流總量控制率。華潤新村10 a的降雨總量為75.8萬m3,徑流總量為14.7萬m3,其中包括通過LID盲管凈化后緩釋的徑流量(4.52萬m3),因此沒有通過自然蒸發、下滲及LID設施凈化的未控制徑流量為10.2萬m3,即10 a內通過自然及人工手段控制徑流量為65.6萬m3,實現86.5%年徑流總量控制率,基本滿足控制目標。②TSS污染削減率。2017年通過對華潤新村排口TSS進行7場降雨濃度監測,估算TSS年均濃度(AMC)約為81.5 mg/L,華潤新村未改造前10年徑流量約為34.1萬m3,則未改造時TSS污染總量為27.8 t。未控制徑流中TSS總量為10.2萬m3×81.5 mg/L=8.3 t,LID設施對TSS濃度削減率為85%,因此,通過LID凈化后外排徑流量所包含的TSS總量約為4.52萬m3×81.5 mg/L×15%=0.55 t,TSS污染削減率=(27.8-8.3-0.55)/27.8×100%=68%,滿足徑流污染控制目標。

3.2.3海綿設施評估

經過自上而下的目標分解,細化到每一個海綿設施都有一定的貢獻度要求,因此需要對海綿設施進行達標分析。鎮江采用的海綿設施類型主要有雨水花園、植草溝、綠色屋頂、雨水濕地、透水鋪裝等,從可實施角度出發,本次對其中部分雨水花園和雨水濕地進行了進出口流量和水質監測。以其中一處——江濱新村二區雨水花園為例(具有較好的完整場次降雨出流水量水質數據)進行效果評估。

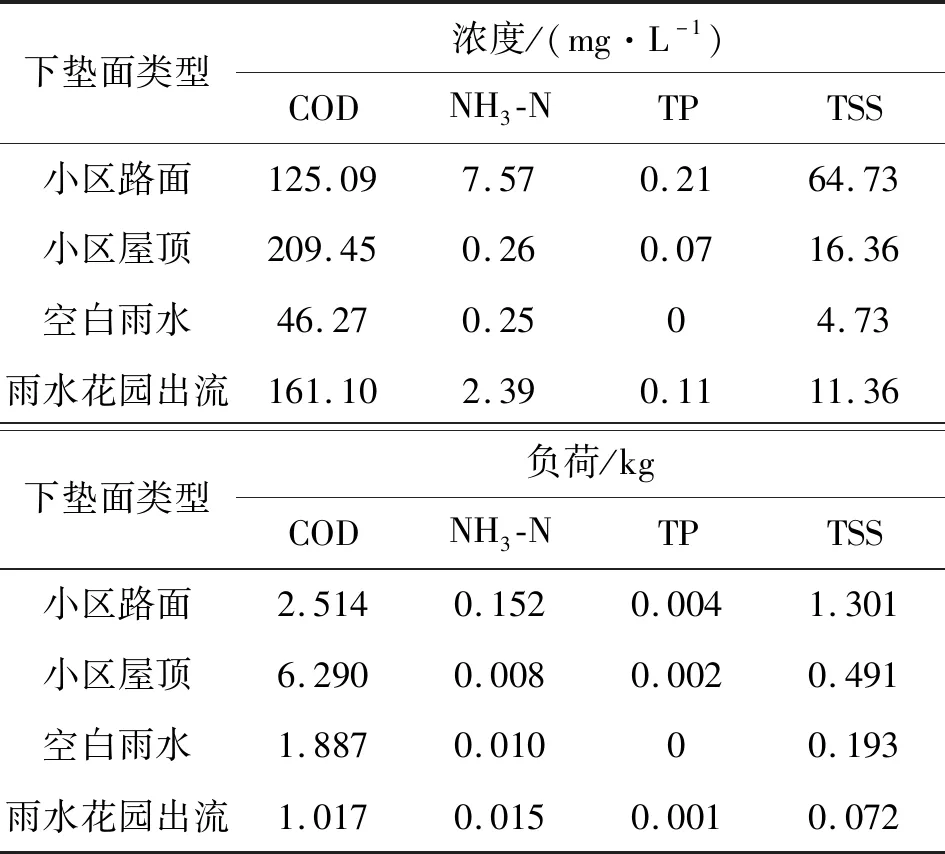

在對該處雨水花園進行連續在線觀測過程中,捕捉到2017年8月8日降雨過程完整出流數據(圖9)。依據綜合徑流系數計算雨水花園匯流范圍總徑流量為90.92 m3,監測總出流量為5.06 m3(盲管處),3處峰值流量分別為2.73、1.82、2.66 m3/h,雨峰延滯時間分別為30、10、100 min。溢流井對應的滯峰效果跟盲管出流一致(圖9)。綜合雨水花園盲管與溢流井總出流量為6.31 m3,雨水花園對本場降雨的徑流控制率為93.06%。同期對出流水質進行監測,小區路面、小區屋頂、空白雨水、雨水花園出流徑流量分別為20.10、30.03、40.79、6.31 m3,結果見表5。由表可知,雨水花園對本場降雨的水質去除率在89%以上,COD、NH3-N、TP、TSS水質去除率分別為90.492%、91.137%、89.023%、96.389%,其中TSS去除效果最明顯。

表5 2017年8月8日場次降雨下墊面污染情況及雨水花園出流水質情況

4 結語

完善的監測對象體系是海綿城市設計、效果評估、運行調度的重要基礎。本文重點闡述了鎮江市海綿城市監測對象體系構成、監測內容、監測方法及監測結果應用等內容,并與模型體系相結合形成可復制的技術模式,可為更多城市的海綿建設提供參考。