中小型流域城市化典型區土地利用/覆被變化與預測

李柳杰,劉丙軍,韋秋瑩

(1.中山大學土木工程學院,廣東 珠海 519082;2.華南地區水循環與水安全廣東省普通高校重點實驗室,廣東 珠海 519082;3.南方海洋實驗室,廣東 珠海 519000)

隨著中國城市化進程飛速發展,城鎮用地近二十年擴展提速、工礦用地加速擴張導致人均耕地資源十分緊張[1-2],耕地中心逐步由東北向西北移動,呈現“南減北增”的變化趨勢[3],人地矛盾日益突出,已經嚴重阻礙中國可持續發展戰略實施[4-6]。被城鎮用地所覆蓋的中小型流域,由于人造地表大面積占用導致自身系統調節能力嚴重受損,人口與自然平衡遭到破壞。當前,以流域為單元的土地利用研究成果十分豐富,但如何將其真正應用到流域可持續管理中還存在疑問[7]。探究中小型流域在城鎮化進程快速推進背景下土地利用時空演變格局,對于中國城市化地區緩解人地矛盾及可持續發展具有重要意義。

當前,國內外眾多學者開展了快速城市化背景下土地利用格局演變研究。國際上,Hashem Dadashpoor等[8]分析1996—2016年伊朗大不里士都市區快速城市化對景觀格局變化影響,研究發現,過去二十年大量生態用地(如草地、林地等)轉變為城市用地,城市擴張已是普遍趨勢;Gong等[9]利用景觀指標量化廣州市耕地和建設用地景觀格局變化,結果表明廣州城市擴張速度前所未有,耕地碎片化顯著,建設用地聚集。國內,王甜等[10]利用灰色預測模型來模擬吉隆坡市2025年土地利用,探討快速城市化進程下港口城市用地轉變規律;孫善良等[11]分析陜西省土地利用時空演變特征,發現陜西生態環境脆弱,不宜進行大規模工業化、城市化。當前,對于土地利用格局演變研究內容,國外研究側重于景觀格局、土地利用變化與可持續性等方面,國內研究主要集中在土地生態評估、土地利用及其評價、國土空間規劃、土地利用格局轉變驅動因素等方面[12],國內驅動因素研究對象主要以氣候、人口、社會經濟、產業結構、政策為主,而針對城市化進程中景觀湖泊等水利工程建設對土地利用變化的影響研究較少。

當前,中國存在大量以工業為經濟支柱的高密度開發中小型流域,城市擴張已嚴重威脅當地生態安全,未來土地利用轉變走向對于該類地區發展至關重要。本文選取典型城市化地區白云湖流域為研究對象,基于流域1980、1990、2000、2010、2020年5期土地利用數據,分析該流域土地利用結構、空間格局變化特征,討論白云景觀湖泊建成前后對該研究區土地利用帶來的影響,并借助CA-Markov模型對模擬流域未來2030年土地利用,揭示該區域40 a間土地利用變化格局及未來演變趨勢,為白云湖流域及其他高密度開發地區土地管控、開發利用提供參考依據。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

白云湖流域屬珠江水系,主要由與白云湖相連的海口涌、環滘涌、滘心涌、石井河組成,位于東經113°10′~113°19′、北緯23°8′~23°17′,面積120 km2左右。地勢自東南向西北逐漸降低,除東南部丘陵地帶白云山風景區較高總體較為平坦。主要土壤類型為沖擊土和人為土。氣候類型為海洋性亞熱帶季風氣候,年平均氣溫20~22℃,年平均降雨量1 675.5 mm。研究區東南部以林地覆蓋為主,城中村、工業園區聚集在中部地區,由于工業園區以及居民地擴張,占用大量生態用地,到2020年建設用地占整片流域70.13%,生態基礎性用地密度低于0.3,生態環境日益脆弱。白云湖流域地理位置見圖1。

1.2 數據來源

本文采用1980、1990、2000、2010、2020年5期土地利用數據,分辨率為30 m,數據來源于資源環境科學與數據中心(http://www.resdc.cn),所用數據統一采用Krasovsky_1940_Albers坐標系投影,將研究區用地劃分為耕地、未利用地、林地、草地、水田及建設用地6種地類。

2 研究方法

2.1 土地利用變化參數

2.1.1土地利用動態度

土地利用動態度能夠反映區域土地利用變化動態速率,分為單一土地利用動態度和綜合土地利用動態度[13]。單一土地利用動態度反映區域研究期間某一用地變化速率;綜合土地利用動態度反映研究期間區域用地整體變化速率[14],見式(1)、(2)。

(1)

(2)

式中K——流域單一土地利用動態度;U2、U1——研究區初期、末期某一地類面積;T、(t2-t1)——研究時長;LC——流域綜合土地利用動態度;ΔLAij——研究初期第i類土地利用到末期轉化為其他用地絕對值;ΔLAi——流域第i類土地利用研究初期面積。

2.1.2土地利用強度

土地利用強度是反映區域土地利用受人為活動影響的可視化特征指數,目前采用較多方法是劉紀遠等[15]劃分土地利用強度等級方法,具體劃分為未利用地1級,林地、草地、水體2級,耕地3級,建設用地4級。

土地利用強度綜合指數和變化率,具體公式如下:

(3)

(4)

(5)

式中L——土地利用強度綜合指數;Ai——流域第i級用地強度分級指數;Ci——流域第i級土地利用占流域總面積百分比,%; ΔLb-a——流域研究初期到研究末期土地利用強度綜合指數變化量;La、Lb——流域研究初期和末期土地利用強度綜合指數;Cia、Cib——流域研究初期和末期第i級土地利用占總面積百分比,%;Rb-a——研究期間流域土地利用強度綜合指數變化率;若ΔLb-a>0或Rb-a>0,表明流域處于發展上升期。

2.2 標準差橢圓

利用標準差橢圓模型描繪流域建設用地空間轉移特征,主要由圓心、長短半軸、旋轉角組成[16]。圓心代表某一地類分布中心位置。橢圓長半軸反映各用地分布方向,短半軸反映分布范圍。長短半軸值差距越大(橢圓越扁),代表用地分布方向性越明顯。短半軸表示各用地分布范圍,短半軸越短,數據集群特征越明顯;反之,短半軸越長,各用地類型離散程度越大。算數平均中心SDE(x,y)、旋轉角tanθ與長、短半軸σx、σy計算公式如下[17]:

(6)

tanθ=

(7)

(8)

2.3 未來土地利用預測方法

CA模型(元胞自動機)能夠在實現土地利用動態模擬過程中,綜合人為因素(人口、經濟、政策等)和自然因素(地形、地貌等)影響。Markov模型是基于隨機過程預測隨機變量各時刻可能存在狀態的理論方法,通過計算各用地轉移概率矩陣,確定未來變化趨勢[18]。

CA-Markov模型綜合2種模型優勢,既能對復雜空間過程進行模擬,同時進行長時間序列預測[19]。模型誤差參數設置為0.1,預測時間跨度為10年。白云湖流域由于城市化高度發展,城鎮居民地覆蓋廣泛,交通設備完善。CA-Markov模型能綜合考慮這些因素,來修正土地轉換規律。

3 結果與分析

3.1 土地利用結構變化特征

利用五期土地利用數據進行重分類,結果見圖2,1980—2020年林地分布集中,主要分布在流域東南部丘陵地區,40 a間面積大小基本保持一致;耕地、未利用地分布被建設用地劃分相對零散,主要分布在流域西北部區域;建設用地前期分布零散,村鎮以點狀分布;2000年城市化水平加快,建設用地分布逐漸集中,占據主導地位。

白云湖流域多年來,建設用地分布最為廣泛,年平均占比達51.77%,占據主導地位;林地基本不變,面積在17 km2上下浮動,多年來平均占比維持在14.42%;耕地以及未利用地面積逐年下降,耕地從1980年的29.68 km2下降到2020年的2.07 km2;草地多年來面積占比最小,年平均占比為0.48%。

3.2 土地利用動態轉移特征

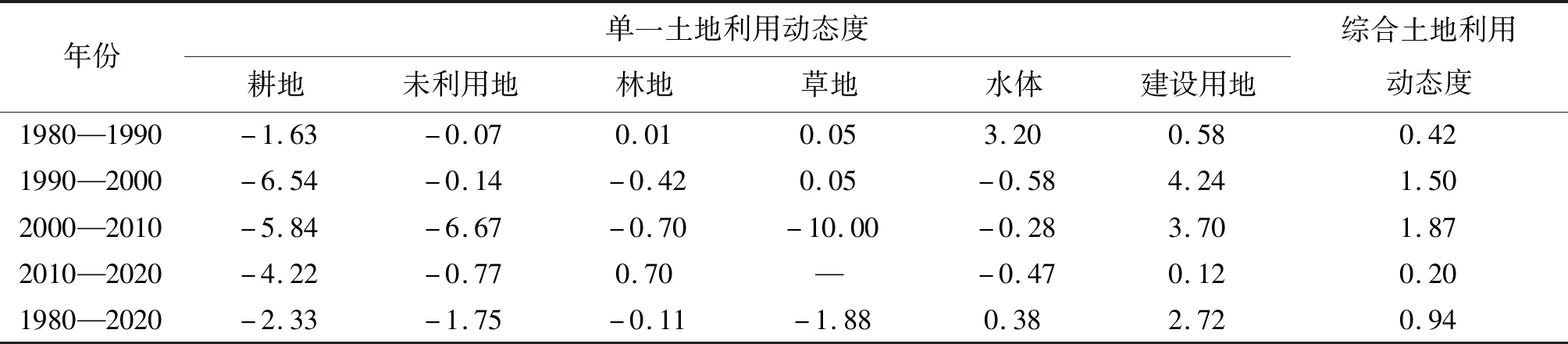

根據白云湖流域土地利用變化趨勢,分別計算該流域各10 a間共4個階段土地利用動態度,結果見表1。

a)40 a間耕地、未利用地不斷轉出,建設用地持續轉入,林地、草地整體處于轉出狀態。耕地和未利用地單一動態度多年一直為負,表明該兩種地類研究期間持續轉出;耕地轉出速率先上升后下降,1990—2000年轉出速率達到最快,為-6.54%;未利用地轉出速率在2000—2010年達到最快,為-6.67%,此時耕地和未利用地流失劇烈;林地變化速率較小,常年保持穩定;草地因2010年遙感影像解譯所得面積太小,動態度異常,不具統計意義;建設用地常年持續轉入,變化速率先上升后下降,1990—2000年達到最快,2010—2020年由于此階段流域城市化水平相對較高,變化速率減緩。

b)從綜合土地利用動態度來看,40 a間流域土地利用整體變化速率先上升后下降。1980—2020年土地利用變化速率為0.94%,流域不斷發展;2000—2010年土地活動最為活躍,變化速率達1.87%,土地流轉頻繁,主要由于城鎮建設占用大量耕地和未利用地;2010—2020年土地利用變化速率減緩,土地利用功能逐漸單一化,結構趨于穩定。

表1 白云湖流域土地利用動態度 %

3.3 土地利用空間格局特征

3.3.1土地利用強度分析

將流域各網格土地利用強度分為極低強度(100~182)、低強度(182~245)、中強度(245~300)、高強度(300~360)、極高強度(360~400)5個級別,見圖3,1980—2020年流域土地利用強度逐年增加,40年間土地利用強度綜合指數變化率達23.4%,流域處于上升發展期;1980—1990年土地利用強度指數僅增加0.02,城市發展速度緩慢;2000—2010年土地利用強度指數劇增,10年增加45.78,土地開發活動最為劇烈,大量土地用于居民地建設及工業園區擴建;2010—2020年土地利用強度指數僅增加1.11,由于白云人工湖建成,城市化速度減緩,土地結構進一步固定。

從土地利用強度空間分布可以看出,1980—2020年流域土地利用強度變化顯著。1980年極低強度和低強度地區分布集中,低強度片區主要位于流域東南部白云山風景區,該區主要用地為林地,土地結構單一,受人為活動影響較低,土地利用強度低;土地利用極低強度區域除個別零散村莊開發程度較高之外主要集中在流域西北部地區;土地利用高強度和極高強度區主要沿石井河兩岸分布,位于石井和新市街道之間。2020年土地利用高強度及極高強度地區占流域71.03%,極高強度地區占64.81%;除去白云山風景區以及白云湖、珠江水域三處固定地類,剩余用地中94.26%達到高強度及極高強度土地利用標準,流域高度發展,建設用地大面積擴張,土地利用集約度高。

3.3.2城鎮擴張標準差橢圓分析

分析白云湖流域1980—2020年城鎮擴張空間轉移特征,見圖4。1980—2020年耕地持續向城市、商業用地轉化,建設用地標準差橢圓扁率逐年上升,方向性越明顯,城市建設中心總體先西北方向擴張,再向西南方向擴張。1980—1990年正處改革開放初期,城市建設還在籌備階段,建設用地中心轉移特征不明顯;1990—2000年改革開放不斷深入,流域內沿石井河、夏茅涌兩岸興建工業街,標準差橢圓長半軸逐年增加,方向性逐漸顯著;到2010年流域內主體經濟發展模式由傳統漁業、農業逐漸轉向輕工業、房地產業,工廠及城中村沿河涌相繼建設,標準差橢圓長半軸變長,建設中心向西北方向加速移動,城鎮中心向西北方向總體位移839.07 m;2010—2020年由于中心區域白云人工湖建設,城鎮逐漸向西南方向擴張,總體位移518.56 m。

3.4 城市景觀湖庫對周邊土地利用影響

由于白云湖景觀湖泊建設,部分城市用地向林地、水域轉移,使流域中心城區土地利用強度降低,改變各地類空間轉移趨勢,城市化速度減緩,有利于未來土地利用格局管控。2010年未建成白云人工湖之前流域土地利用強度指數為335.08,建成后2020年土地利用強度指數為336.19,增幅較小,10 a僅增加1.11,土地利用強度上升減緩。

分別選取流域流入、流出面積最大的2種地類(耕地、建設用地)進行空間展示,見圖5,耕地除流域西邊一塊區域,其余大部分轉換成建設用地;中心地帶除白云景觀湖泊建設,其余部分地類逐漸轉換成建設用地,土地結構趨于單一化,集聚特征明顯,土地管控仍有待加強。

4 白云湖流域未來土地利用情景模擬

將模擬結果與實際流域2020年土地利用現狀作精度評價,Kappa系數達到0.92,表明CA-Markov模型在白云湖流域適用性較高,可以用于未來土地利用模擬。模擬結果與實際土地利用現狀對比見圖6。

白云湖流域未來2030年土地利用模擬結果見圖7。未來2030年流域用地轉移調整為以林地轉入和建設用地轉出為主,城鎮建設空間得到一定管控。與2020年相比,2030年流域林地有所擴張,增加5.71 km2,增率為33.11%;草地面積增長0.53 km2,由于基數較小,所得增率沒有統計學意義;流域未來水體、未利用地面積基本不變;耕地此時面積僅2.07 km2,但仍處于轉出狀態,基本農田得不到有效保護;由于白云湖景觀湖庫建成,占用部分建設用地,改變各地類空間轉移趨勢,城市化速度減緩,使得建設用地與前40 a擴張趨勢相反,整體不增反減,減少6.66 km2。模型預測結果顯示,未來白云湖流域城鎮擴張趨勢減緩,城市化速度減慢,表明白云湖景觀湖庫的建成,使得未來研究區各地類空間轉移趨勢改變,對白云湖流域土地利用變化起到一定控制作用。此外研究區2020—2030年林地擴張、建設用地縮減,生態空間得到保護,這趨勢也符合《廣州市國土空間總體規劃(2018—2035年)》控制要求。因此城市景觀湖泊的建設能夠有效控制國土空間開發強度、強化生態底線管控。

5 結論

本文以白云湖流域為研究對象,分析流域40 a間土地利用結構變化、空間格局變化特征,并借助CA-Markov模型模擬流域未來2030年土地利用。

a)1980—2020年流域用地以建設用地為主導,年平均占比達51.77%,其次為林地、未利用地、耕地。40 a間耕地、未利用地、林地、草地處于轉出狀態,水體及建設用地持續轉入。

b)1980—2020年土地利用強度逐年增加,流域處于上升發展期。2020年土地利用高強度地區占流域71.03%,城鎮擴張達到極限,土地利用集約度高。

c)由于白云湖景觀湖泊建設,占用部分建設用地,使得未來2030年流域用地轉移調整為以林地轉入和建設用地轉出為主,城市化速度減緩,表明城市景觀湖泊的建設能夠有效優化城鎮土地利用格局、控制國土開發強度,但生態基礎性用地密度仍低于國家要求,生態環境依然脆弱,今后應加大改善生態環境力度。