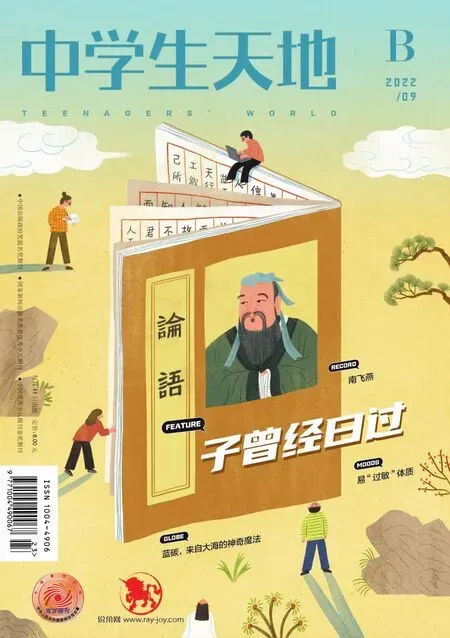

孔子形象的時間之旅

文/趙四方(華東師范大學歷史學系講師)

如何認識和評價孔子,一直是人們關心和研究的話題。自孔子去世后,他的形象就好似踏上了一段長達兩千多年的旅程,其間不斷變化,并以其豐富性和復雜性吸引著越來越多的關注和討論。

孔子并不以圣人自居,但他的追隨者很早就開始尊奉他。子貢說,孔子是“天縱之將圣”;孟子說,孔子是“圣之時者”。可見,在早期儒家經典中,孔子的形象是一位擁有完美人格的圣人,代表了中華文明的思想曙光。

從漢代開始,孔子的學說被定為國家統治學說。漢代人尊稱孔子為“素王”,也就是“無冕之王”。他們認為孔子刪定經書是在為漢代“立法”。漢代人有“神化”孔子的傾向,他們認為,孔子不僅相貌奇異、才能超群,甚至還可以預知未來。

魏晉南北朝時期,玄學大盛,孔子的形象被染上了玄學的色彩。南朝的皇侃說,孔子是“體無”之人。他認為“無”是這個世界的根本,貫通于萬事萬物之中,卻不可以用語言來表達。因而,孔子的成就只能以道家的那種“超感覺”來體會,作為儒家圣人的孔子也就有了道家先師的神秘影子。

唐代儒、釋、道三教并立。由于唐代統治者熱衷于與老子攀親,同時又極力佞佛,所以孔子的地位最多只能視為三足鼎立之中的一足。也因為如此,孔子的形象在唐代歷史上就沒有特別“深入人心”,除了韓愈等少數幾人被稱為儒學思想家外,其他研究者甚少。

到了宋明時期,理學家們通過對儒學傳統的懷疑和甄別,紛紛主張孔子與凡人并無本質區別,他的境界完全可以通過學習而達到。從朱熹到王陽明,他們都認為,只要去除蒙蔽內心的東西,每一個人都能恢復到人性的至善狀態,都有可能成為圣人。

時間的光標漸漸往現代移動,孔子的形象也變得光怪陸離了起來。戊戌變法的主將康有為為了宣傳自己的政治主張,將孔子“喬裝”成政治改革運動的先鋒。而他的政敵章太炎故意將孔子解讀成熱衷于功名富貴的投機者,以此抨擊對手康有為。經過現代理性的洗禮,孔子作為思想家、教育家的形象得到了多數人的認同。雖然孔子在20世紀曾遭到激烈否定和批判,但伴隨著近年來“國學”的興起,孔子的形象發生了明顯轉變。穿漢服、拜孔子,成了新的文化時尚,但你眼前的孔子是哪一種形象,你們知道嗎?

也許,孔子的形象根本沒有所謂的“標準像”。他的形象與觀察者的自身經歷及時代背景有著密切的關系。或者說,觀察者是什么樣的人、時代需要什么樣的精神來賦予這個時代能量與核心,那么孔子的形象就會呈現出相應的特征。

21世紀的孔子是一種什么形象呢?也許你的心中已有了屬于自己的答案。

- 中學生天地(B版)的其它文章

- 數字

- 新詞

- 放燈去

- 易“過敏”體質

- 選角導演:給你逐夢的入場券

- 藝術是通往自由的天梯