“新醫科”視閾下醫學生職業能力培養探索與實踐

路 彬,姚 崗,黃 晶,李 蕾

(甘肅醫學院,甘肅 平涼 744000)

醫學教育正進入受人工智能、信息革命深刻影響的“新醫科”時代。醫學教育應樹立健康為本的新理念,將“大健康”融入醫學教育各環節(招生、培養、就業等)和各階段(院校醫學教育、畢業后醫學教育和繼續醫學教育),將人才培養的重點從治療擴展到預防、治療、康養,創新教育教學模式,培養卓越的醫學創新人才,為“健康中國”的發展提供人才保障和智力支撐。本文對“新醫科”視閾下如何提高醫學生職業能力培養進行了深入探索與實踐,同時對如何提升臨床醫學專業學生綜合能力進行了深入思考。

1 推動醫學生職業能力培養的方式

1.1 以醫教研協同為載體,構建整合醫學新機制

推動基礎醫學和臨床醫學知識體系的整合,將科研訓練納入課程計劃,從理念、組織架構和教學團隊等方面,形成“團隊協作、首席負責、全程激勵、制度保障”的實施辦法。教師積極采用“以學生為中心”的啟發式教學,將先進知識理論和實踐經驗有機、科學地整合,針對各階段課程特點和培養目標要求,開展PBL、CBL、TBL、病房小講課、床旁教學、同伴學習、情境模擬教學、技能培訓以及社區實踐等多種教學方式,提升學生知識運用能力和科研素養,構建理論和實踐回歸成經驗和技能的新的醫學教育體系。

1.2 以“醫學+X”學科為背景,構建融合課程新體系

緊密結合學院辦學定位和臨床醫學專業特色,在“新醫科”背景下,從臨床醫學專業教育發展出發,打破學科思維,推動交叉融合;開展跨學科的課程設計,將人文素養、社會醫學等多學科知識和技能融入到現有課程,推動基礎與臨床、臨床與預防、臨床與護理、臨床與藥學的交叉融合;通過調整課程設置,協調先修課、核心課以及后續課關系,使其緊密相關又有序合理,提高教學效益。通過探索人才教育新模式,實現醫學從“生物醫學科學為主要支撐的醫學教育模式”向以“醫文、醫工、醫理、醫X交叉學科支撐的醫學教育新模式”的轉變[1]。

1.3 以崗位勝任能力培養為目標,構建醫學人才培養新模式

通過全員、全方位、全過程將醫學人文與職業素養等“大思政”教育融入培養各環節,讓科學知識、創新思維、實踐能力無縫銜接和貫穿,培養有靈魂的卓越醫學創新人才[2]。通過更新教學設計,融入臨床知識,培養學生運用臨床思維解決實際問題的能力,使學生成為懂醫學、懂生命、懂信息技術的卓越醫學人才。

2 醫學生職業能力培養的提升途徑

2.1 修訂臨床醫學專業人才培養方案

根據人才培養目標和崗位勝任能力要求,合理制訂培養目標,科學設計課程體系,調整整合課程模塊,加強醫學人文教育,擴充專業選修課,增設先修課(早臨床課)、研討課(生物醫學PBL、臨床醫學PBL),增加實驗實踐課比例(臨床技能學、醫學機能學),改革考核方式,明確了對學生專業發展中臨床能力、職業素養、科學研究等能力的具體要求。

2.2 加強線上教學,豐富資源建設

積極開展在線教學、線上線下混合式教學相結合的教學方式,開設線上課程,積極推進“互聯網+”醫學教育,構建課程平臺體系,推動醫學教育改革。通過網絡課程優勢,及時更新醫學領域新知識、新技術、新方法等內容,緊跟醫學發展方向。

2.3 實施“思政先行”,落實教學計劃

制訂“思政先行”教學計劃,深挖各教學環節育人功能,課程中融入家國情懷、法治意識、社會責任、人文精神、仁愛之心等要素,激發學生認知、情感和行為的認同,實現知識傳授與價值引領相統一、教書與育人相統一。通過“課程思政”講課比賽,“課程中思政元素的融入”研討會等方式,挖掘課程中的思政元素,豐富思政內容,提高學生職業素養。

2.4 推進課程改革,優化課程體系

一是淘汰“水課”,打造“金課”。形成以國家級一流課程為引導,省級、校級一流課程共同發展的新型課程體系,探索人才培養新途徑,推動人才培養改革新模式,提高人才培養質量。二是開展臨床醫學PBL教學改革。以學生為中心,在教師引導下,通過小組討論的形式,以學生主動學習的方式,圍繞問題獨立收集資料,發現問題、解決問題,培養學生自主學習能力和創新能力。三是建立OSCE臨床醫師技能培訓考試系統。通過采用多站式考核方式,采用標準化病人、虛擬病人、虛擬仿真網絡平臺等手段,對學生進行臨床能力、臨床思維考核,公正、客觀地評價應試者的臨床技能,以提高教學水平。

2.5 構建育人體系,提升實踐能力

一是將18學時以上的實驗課單獨設課,加強各學科對實踐課程的設計及反思。二是以實虛結合為基礎,減少驗證性實驗,增加綜合性實驗項目。三是增加臨床機能學綜合改革實驗項目,注重學生臨床思維和實踐技能的培養。四是開展大學生創新創業訓練計劃等項目,鼓勵學生早期接觸科研,提升科學思維。五是堅持“早臨床、多臨床、反復臨床”的教學思想,將實驗—見習—實習—臨床能力培養相結合,提高學生的實踐能力。

2.6 推行學科融合,突出臨床思維

基于學院應用型醫學人才的培養定位,教學過程突出學生的中心地位,注重以問題和質詢為基礎的合作性、整合性和反復性的學習方法。設置生物醫學PBL、臨床醫學PBL等課程,以案例為載體,通過挖掘其設置的多學科交叉問題與假設,構建扎實而靈活的知識基礎,發展問題解決技能、自主學習和終生學習技能;開設機能學實驗等驗證性、設計性、綜合性實驗,使學生在實驗中掌握基本操作技能、培養創新意識和獨立分析問題、解決問題的能力,為今后從事科學研究打下堅實基礎;融合臨床技能學、醫學機能學等教學內容,以《執業醫師實踐技能考試大綱》、臨床常用操作為基礎,涵蓋內、外、婦、兒及診斷學相關臨床技能操作,融合臨床思維、醫學人文、行業規范等內容,以提高學生的臨床綜合能力,形成診療思路,滲透生命教育,建立臨床思維,提高職業素養。

2.7 依托考核改革,提升自主學習

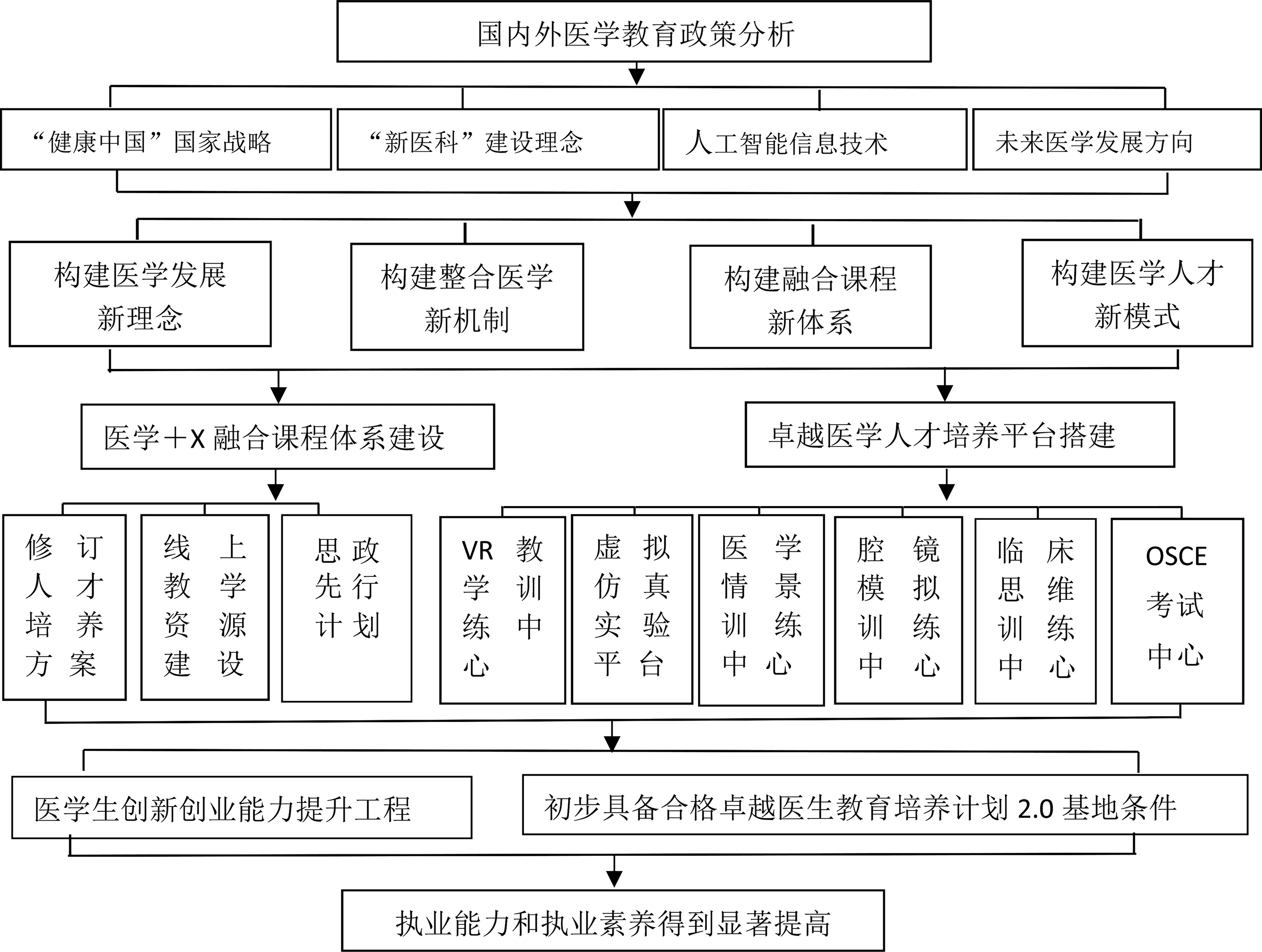

不斷完善考核評價體系,開展課程考核改革、試題庫建設、醫學綜合考試等方面的探索與實踐。課程考核逐步由終結性考核向過程性考核、知識考核向能力考核、單一考核方式向多種考核方式轉變,更加關注學生學習過程、學習方法的形成,重視學生的知識運用能力。以臨床執業醫師資格考試為導向,實施醫學綜合考試,以此督促學生在學習過程中養成良好的學習習慣,提升自主學習能力。提升執業素養的多種途徑如圖1所示。

圖1 多途徑提升執業素養Fig.1 Multi path of the improvement of practice literacy

3 醫學生職業能力培養對策

3.1 新理念的培育與樹立

在“新醫科”背景下,要深刻領會“健康中國”內涵,體現“以學生為中心”的教學改革,融合創新交叉課程,恰當劃分教學模塊,將醫學專業知識與實踐能力培養緊密聯系起來,將過程性考核、期末終結考核與實踐考核有機融合,樹立“大健康”教育理念,將人才培養的重點從治療擴展到預防、治療、康養的生命全周期。

3.2 眾學科的交叉與融合

根據“新醫科”發展要求,深化課程改革,形成跨學科的以器官—系統為主線的基礎醫學課程整合,以病人為中心的臨床醫學課程整合。將課程思政、人文素養、社會醫學等多學科知識和技能融入臨床核心課程,強化基礎醫學、臨床醫學、預防醫學的有機融合,推動人文教育、專業教育的有機結合,使之成為更加符合、適應“大健康”和生命全周期診療的全新課程體系。

3.3 多主體的引入與協調

堅持合作、開放、共贏的方針,以協同創新實踐能力的培養為基礎,突出醫學人才培養特色,引入跨學科、跨領域優秀教師和行業高端人才、科研人員,并進行相應培訓,構建多方協同育人機制[3]。推動“5+3”人才培養模式改革,推進院校教育與畢業后教育、住院醫師規范化培訓的有機銜接,形成卓越醫生教育培養計劃2.0教育基地。

3.4 多模式的推行與運用

積極推動三個轉變,即“以教師為中心”的傳統教育模式向“以學生為主體,教師為主導”的新模式轉變,注重學生知識、能力、素質協調發展;由“課堂為主”向“課內外結合”轉變,靈活運用網絡教育資源,拓寬教育渠道;由“終結性”評價向“多元化”評價轉變,在評價中突出形成性評價,倡導臨床實踐技能應用能力的OSCE評價體系。

4 結語

探索“醫學+X學科”背景下醫學教育的新理念,思考醫學教育改革和發展的新方向,發揮多主體的協同育人機制,整合傳統醫學和前沿學科,構建更加合理的課程體系,才能提高醫學人才培養質量,提升醫學生服務生命全周期、健康全過程的崗位能力,成為卓越醫學人才,服務國家經濟和社會發展。