腰椎椎弓根對應橫斷面椎體松質骨CT值與BMD值、T值的相關性

王曉文 招文華 顏先偉 張鵬 宋澤峰 林少豪 余富勇 余翔 梁德 任輝* 江曉兵,3*

1.廣州中醫藥大學第一臨床醫學院,廣東 廣州 510405 2.廣州中醫藥大學第一附屬醫院脊柱骨科,廣東 廣州 510405 3.廣州中醫藥大學嶺南醫學研究中心,廣東 廣州 510405

骨質疏松癥(osteoporosis,OP)是最常見的骨骼疾病,是一種以骨量低,骨組織微結構遭到損壞,造成骨的脆性增加,進而容易發生骨折為特征的全身性骨病[1]。隨著人口老齡化進程加快,OP現在是我國必須面臨的公共衛生問題之一。OP嚴重時容易導致骨折,而骨折使得中老年患者住院率、醫療費用乃至死亡率增加,早期診斷OP并進行治療十分重要。

目前,雙能X線(dual-energy X-ray,DXA)和定量CT(quantitative computed tomography,QCT)是測量骨密度的主要方法[1]。DXA被視為診斷骨質疏松的“金標準”,有學者提出用定量CT替代DXA作為檢測脊柱骨質疏松癥的新“金標準”[2],然而這兩種方法所需要的儀器在基層醫院普及率較低。在我國,由于多排螺旋CT機在各醫院普及廣、應用方便快捷,已成為臨床醫療中無可替換的影像學檢查方法。研究表明,腰椎椎體松質骨CT值與DXA測得的BMD值存在顯著正相關[3],然而其普遍測量的是椎體松質骨橫斷面上、中、下三部分平均CT值。研究表明,椎體各部分骨量存在差異[4],在腰椎內固定手術中椎弓根螺釘置入術是一種常見術式,而椎弓根螺釘松動是常見且嚴重的術后并發癥,骨質疏松癥患者椎弓根釘更容易出現松動[5],因此研究椎弓根對應橫斷面松質骨CT值與BMD值、T值相關性對于評估釘道骨質量具有更重要、更直接的意義。

1 材料和方法

1.1 研究對象選擇

選取2019年10月至2020年12月期間因腰腿痛在我院住院治療并行DXA檢測及腰椎CT掃描兩項檢查的女性患者465例(30~94歲)進行研究,兩項檢查時間間隔不超過30 d。排除有脊柱手術史、脊柱腫瘤、強直性脊柱炎、彌漫性特發性骨質增生、以及患有可影響骨代謝疾病或近期服用過可影響骨代謝藥物的患者。

1.2 骨密度檢測

采用GE公司Lunar Prodigy雙能X線骨密度儀檢測所有研究對象的腰椎骨密度。測量了腰1~4椎體正位BMD值及T值,BMD單位為g/cm2。

1.3 骨質疏松診斷標準

參照 WHO 推薦的診斷標準,對于本研究中的絕經后女性,基于 DXA 測量的中軸骨(腰椎1~4、股骨頸或全髖) 骨密度或橈骨遠端1/3 骨密度對骨質疏松癥的診斷標準是T值≤-2. 5[1]。

1.4 CT檢查及CT值的測量

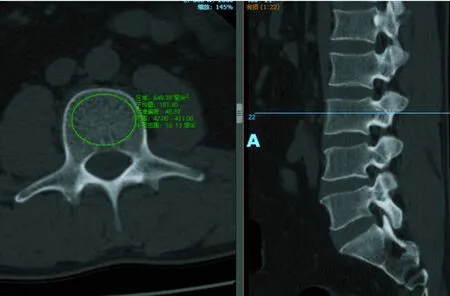

采用GE公司64排螺旋CT掃描儀(Light Speed VCT - XT)對研究對象進行腰椎CT掃描并進行四維圖像重組,獲得腰椎矢狀位及冠狀位圖像,這個過程是由若干名工作經驗豐富的CT技術人員進行。CT掃描及重建圖像參數如下:管電流480 mAs,管電壓120 kV,掃描層厚為2 mm,重建圖像層厚2 mm。將圖像傳輸到醫學影像傳輸系統(PACS),并由脊柱外科醫師在PACS上測量腰1~4椎弓根中部對應橫斷面椎體CT值。此過程由2名具有3年以上工作經驗的脊柱外科醫師進行,測量期間,兩人無法得知該患者DXA數據,這樣可以避免所測得的數據受主觀因素影響。測量CT值的具體步驟是:在腰1~4椎體的軸位上,選擇椎弓根中部所對應椎體橫斷面,繪制盡可能大的橢圓形感興趣區域(region of interest, ROI),避開皮質骨邊緣(見圖1),測得腰1~4椎弓根對應橫斷面椎體CT值,將兩位醫生獨立測量的數值進行匯總,剔除異常值,取平均值,CT值單位用HU(Hounsfield unit)表示。

圖1 椎體橫軸位椎弓根所在橫斷面正中層面選取的ROIFig.1 ROI at the median level of the transverse section where the pedicle is located in the transverse axis of the vertebral body

1.5 統計學處理

2 結果

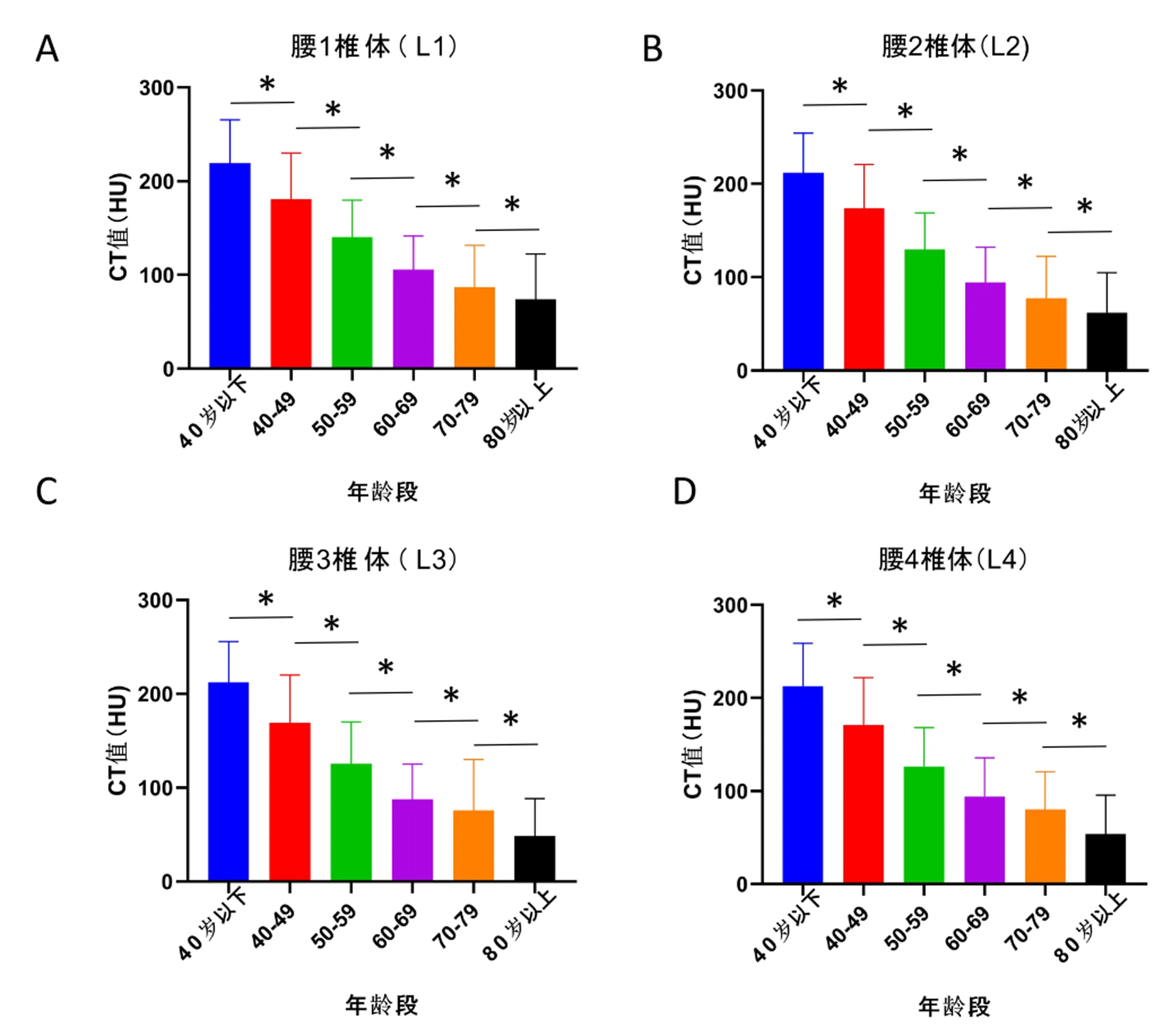

2.1 不同年齡段腰1~4 CT值的比較

本研究總共納入465名患者,從腰椎CT測量到的椎弓根對應橫斷面椎體CT值按10年的年齡間隔進行分段,分為6組,采用單因素方差分析對不同年齡段椎弓根對應橫斷面椎體CT值進行比較。結果顯示各年齡段腰1~4椎弓根對應橫斷面椎體平均CT值隨著年齡段增大持續下降,由40歲以下年齡段的214.0 HU下降到80歲以上年齡段的60.3 HU,差異有統計學意義(P<0.001),每兩個年齡段椎弓根對應橫斷面椎體CT值之間的差異均具有統計學意義(P<0.001),見表1、圖2。這表明腰1~4椎弓根對應橫斷面椎體CT值隨年齡增大而逐漸減小。

表1 按年齡段分組后椎弓根對應橫斷面椎體松質骨CT值Table 1 CT attenuation values of cancellous bone of vertebral pedicle in cross section after grouping by age group (HU,

圖2 椎弓根對應橫斷面椎體松質骨CT值隨著年齡增大而逐漸減小(*P<0.001)Fig.2 CT attenuation values of cancellous bone of vertebral pedicle in cross section decreased with age (*P<0.001)

2.2 椎弓根對應橫斷面椎體CT值與DXA測得BMD值、T值的相關性分析

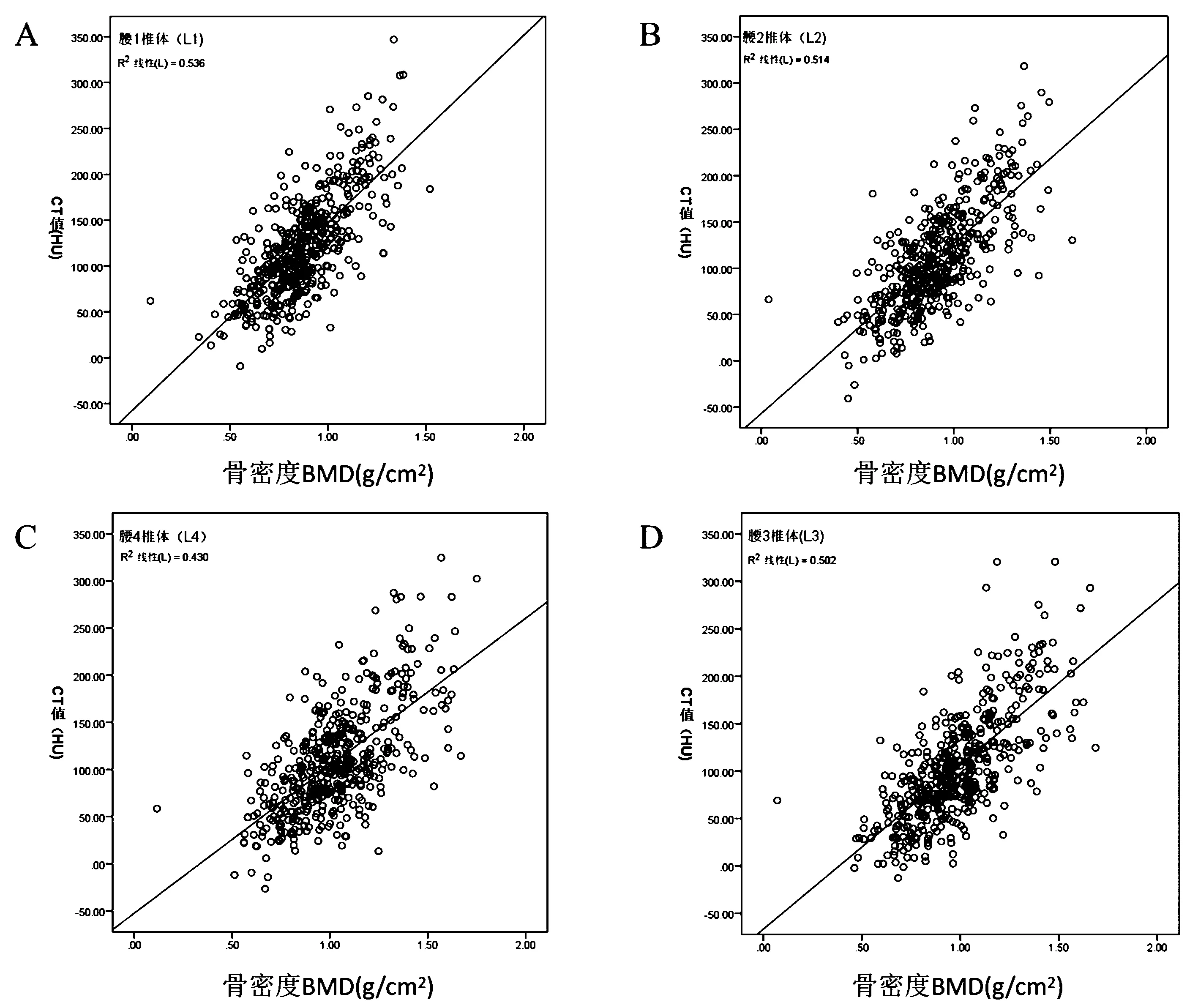

2.2.1椎弓根對應橫斷面椎體CT值與BMD的相關性分析:納入的465名患者均在腰椎CT掃描前或后1個月內接受了DXA檢查,這些患者的平均年齡為62.5(30~94)歲。465例患者腰1~4椎弓根對應橫斷面椎體CT值為(110.5±54.0) HU(-7.1~327.6.2 HU),骨密度(0.949±0.215) g/cm2(0.800~1.634 g/cm2)。分別對各椎弓根對應橫斷面椎體CT值與BMD值進行Pearson相關性分析。得出腰1~4兩者的決定系數(R2)分別為0.536、0.514、0.502、0.430。差異具有統計學意義(P<0.001),如圖3所示。

圖3 散點圖表示腰1~4椎弓根對應橫斷面椎體松質骨CT值與BMD值的相關性Fig.3 Scatter plot shows the correlation between CT attenuation value and BMD value of cancellous bone in transverse section corresponding to lumbar pedicle 1-4

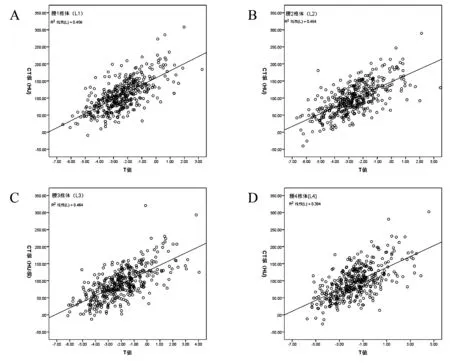

2.2.2椎弓根對應橫斷面椎體CT值與T值的相關性分析:從465名患者中,篩選出404名絕經后女性,平均年齡為65.6(50~94)歲,腰1~4椎弓根對應橫斷面椎體松質骨CT值平均值為(98.9±44.4)HU(-7.1~298.0 HU),T值-2.10±1.70(-9.16~4.05),分析這部分絕經后女性腰1~4椎弓根對應橫斷面椎體松質骨CT值與T值的相關性,得出腰1~4兩者決定系數(R2)分別為0.456、0.454、0.464、0.394。差異具有統計學意義(P<0.001),如圖4所示。

圖4 散點圖表示腰1~4椎弓根對應橫斷面椎體松質骨CT值與T值的相關性Fig.4 Scatter plot shows the correlation between CT attenuation value and T-score of cancellous bone of vertebral body in cross section corresponding to lumbar pedicle 1-4

根據世界衛生組織的指導方針,404名絕經后女性患者的腰椎T值被分成3組:骨質疏松癥組(T值≤-2.5),骨量減少組(-2.5

表2 按T值分組后椎弓根對應橫斷面椎體CT值

3 討論

椎弓根螺釘置釘技術是脊柱外科領域標志性的發展,是治療胸腰椎退變、腫瘤、創傷、畸形等疾病的首選[6]。然而由于OP患者的骨密度減低,骨小梁結構脆弱,導致釘骨界面強度受損,容易導致脊柱內固定植入物機械性能的下降,進而發生椎弓根釘松動,椎弓根螺釘松動是脊柱內固定常見的并發癥之一,有研究[7]表明椎弓根釘松釘松動風險與骨密度呈負相關性,即骨密度越低,螺釘松動風險越大。所以術前評估患者骨質量十分重要,手術者可以根據患者骨質量選擇術中是否用骨水泥進行釘道強化。因為研究[8]表明椎弓根內固定術中進行釘道強化,可增強椎體對螺釘的把持力,有效降低松釘率。然而,目前臨床最常用于評價椎體骨密度的DXA法測量的是面積BMD,包括皮質骨、松質骨以及椎體前后方結構等X線投射路徑中遇到的所有礦物成分的密度。故在嚴重腰椎退變患者中,包括椎體骨折、骨贅形成、椎間盤與小關節退變、終板硬化等在內的退變結構會使BMD測量值和T值假性增高,掩蓋松質骨骨量的真實變化[9],相較于DXA法,CT值法能夠有效避開腰椎退變結構,直接測量并評價釘道所在層面即椎弓根所對應橫斷面椎體松質骨的骨質量。

有生物力學研究[10]表明,CT值與材料密度的呈線性相關。我們的研究中,CT值同樣遵循了這樣的趨勢。隨著年齡的增大,骨量丟失、骨小梁變得更加稀疏,骨密度下降,腰1~4椎弓根所對應橫斷面椎體松質骨平均CT值由40歲以下年齡段的214.0 HU下降到80歲以上年齡段的60.3 HU。國內外學者[11-12]研究表明,腰椎椎體松質骨CT值與椎體BMD值呈正相關,同樣,本研究腰1~4椎弓根所對應橫斷面椎體CT值與腰椎BMD值、T值均具有強相關。結合圖2與圖3,我們可以看出CT值與T值相關系數較CT值與BMD值低,這是因為根據指南[1],絕經后女性及50歲以上男性才能應用T值,因此,在分析CT值與T值相關性時,我們只篩選了其中404名絕經后女性患者,側面說明隨著年齡增長,由于腰椎發生上述退化以及雙能X線投射特點,雙能X線所測得的骨密度、T值與HU值相關性越來越差。

值得注意的是,我們的研究表明腰4椎體CT值與其BMD值、T值的相關性明顯較其他3個椎體差,這是因為腰4椎相較其他3個椎體更容易發生例如骨贅形成、椎間盤與小關節退變、終板硬化等在退變,造成腰4椎體BMD、T值假性增高,掩蓋腰4椎體松質骨實際骨量。國外學者Mohanty等[13]回顧研究證實左右關節突關節角在在腰椎的不同水平上并不相同,腰4/5,腰5/骶1的關節突關節不對稱患病率較高,不對稱角度較大,其小關節退變越明顯。此外,許多研究[14-15]也證實,腰椎各節段中,小關節退變與椎間盤退變主要集中在腰4/5這是由于腰4/5節段承受著大部分的人體載荷,運動范圍過大,反復勞損所致。腰椎退行病變例如腰椎滑脫癥、腰椎管狹窄癥、腰椎滑脫癥等更容易發生于腰4~骶1椎體[16-18],腰4椎體是腰椎內固定術常用固定椎,因而利用椎弓根所在橫斷面CT值在術前評估腰4椎體骨質量十分有必要。

有研究[19]表明,CT值越低,腰椎短節段內固定術后端椎螺釘松動的風險越高。本研究中,骨密度正常患者腰椎CT值平均值約為145 HU,骨量減少約為104 HU,骨質疏松為約69 HU。這些可以作為脊柱內固定定術是否進行椎弓根強化的參考,雖然目前釘道強化缺乏統一標準,但大多數脊柱外科醫生認可當T值≤2.5時應進行骨水泥釘道強化[20-21],所以術前測量腰椎椎弓根所在橫斷面CT值,當腰1~4椎體椎弓根所在橫斷面CT值平均值小于69 HU時,可考慮采用骨水泥釘道強化術,CT值法術前評估骨質量可有效避開骨贅、小關節退變及終板硬化區域。有別于DXA法,不會造成測得的骨量虛性增高、掩蓋釘道層面真實骨礦含量。

本研究存在一定局限性。首先,研究對象的年齡跨度較大,大多數研究對象年齡為50~ 69歲,而其他年齡段特別是40歲以下的人數相對較少。另外我們只將因腰腿痛在我院住院治療的女性患者納入研究,不能很好代表所有女性人群。其次,雖然研究者已經盡可能選擇椎弓根最中央層面進行測量,然而基于CT圖像重建技術的限制,個別患者只能選擇最相近層面,這對結果可能會產生些許影響,不過本研究樣本量大,這種影響是可以忽略的。最后,本研究沒有對各患者骨贅形成、椎間盤與小關節退變、終板硬化進行評估,導致CT值與BMD值、T值相關性不如預期,這將成為我們下一步的研究工作。