男性高血壓患者QCT檢測與腰椎骨密度的相關性

張棟楠 馬春芬 王國華* 黨計鋒 張振

1.青島大學附屬青島市市立醫院放射科,山東 青島 266011 2.青島大學附屬青島市中醫醫院(青島市海慈醫院)放射科,山東 青島 266033

高血壓病及骨質疏松是老年人的常見病、多發病,隨著人口老齡化的加劇,二者的發病率有逐年升高的趨勢,已成為全球性的負擔。骨密度(bone mineral density, BMD)減低是骨質疏松的特征表現,骨組織的微結構被破壞,骨組織的脆性增加,進而骨折風險升高[1]。骨質疏松通常被認為絕經后女性更為多發,但有調查研究表明,在因骨質疏松癥骨折人群中,男性發生嚴重并發癥的風險更高,有更高的死亡率[2]。因此,對男性群體骨質疏松的診斷及預防研究尤為重要。本研究旨在通過QCT測量腰椎骨密度,探討男性高血壓患者血壓水平與腰椎骨密度之間的相關性,從而為臨床及早進行干預、預防骨質疏松及骨折提供參考價值。

1 材料和方法

1.1 研究對象

選取2020年12月至2022年1月于青島市市立醫院住院并行上中腹部CT檢查的男性患者361例,年齡21~80歲,其中血壓正常者148例,高血壓患者213例。排除患有慢性肝腎功能異常、內分泌疾病、惡性腫瘤等影響骨代謝或消耗性疾病者,排除使用影響骨代謝藥物及有腰椎骨折或手術史者。所有患者檢查前均被告知相關事項,并簽署知情同意書,本研究經醫院倫理委員會批準許可。

1.2 資料收集

1.2.1收集基本信息:收集患者年齡、身高、體重等基本信息,計算體質指數(BMI),檢測患者血脂水平。測量患者血壓,有高血壓病史患者取其既往最高血壓,記錄收縮壓(systolic blood pressure, SBP)、舒張壓(diastolic blood pressure, DBP)及脈壓(pulse pressure, PP)。

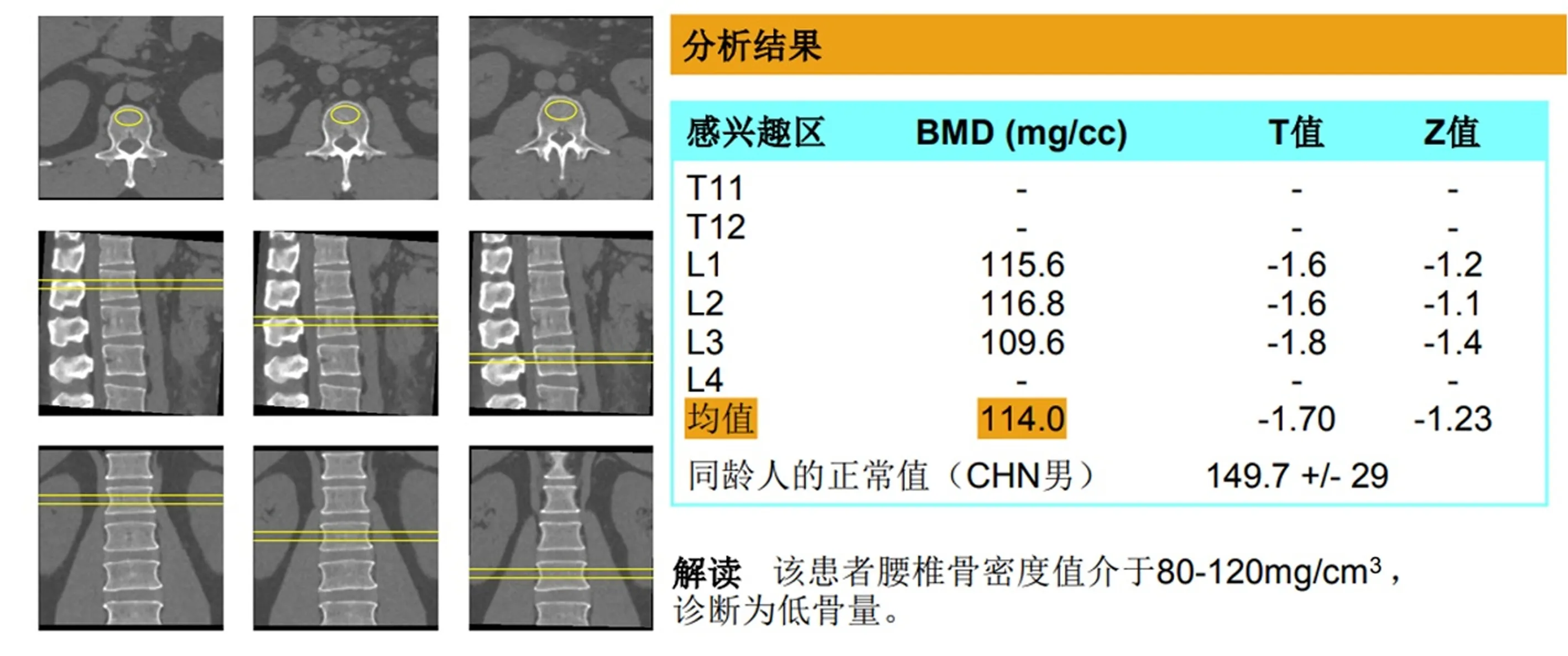

1.2.2CT檢查:由專業放射科技術人員使用GE Revolution 256排CT X-tream對患者進行上中腹部CT平掃檢查,圖像傳至Mindways公司的Model 4 QCT工作站,在L1、L2、L3椎體中央的骨松質部分標記感興趣區(ROI),分別測量其BMD,結果取三者平均值(圖1),測量時應盡量避開椎體骨皮質。

圖1 低骨量患者QCT測量骨密度Fig.1 BMD measured by QCT in patient with low bone mass

1.3 診斷標準

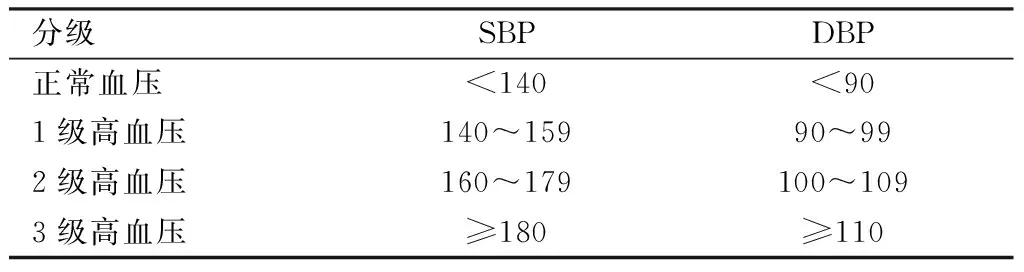

1.3.1血壓分級標準:參照《中國高血壓防治指南(2018年修訂版)》[3]標準,根據血壓升高水平,分為1級、2級和3級,見表1。

表1 血壓水平分級標準(mmHg)Table 1 Blood pressure level grading standards(mmHg)

1.3.2骨質疏松癥診斷標準:參照《中國定量CT(QCT)骨質疏松癥診斷指南(2018)》[4]診斷標準,BMD>120 mg/cm3為骨密度正常,BMD 80~120 mg/cm3為低骨量,BMD<80 mg/cm3為骨質疏松。

1.4 統計學處理

2 結果

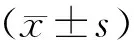

2.1 不同骨量組間的一般資料及生化指標比較

按照年齡分為21~35、36~50、51~65、66~80歲4組,如表2所示,在各年齡人群中,不同骨量組在BMI、總膽固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL-C)及低密度脂蛋白(LDL-C)之間的差異無統計學意義(P>0.05),在51~65、66~80歲組中,腰椎骨密度隨三酰甘油(TG)水平的升高而減低(P<0.05)。

表2 各年齡組3組間的一般資料及生化指標比較

2.2 各年齡組不同血壓等級人群腰椎骨密度比較

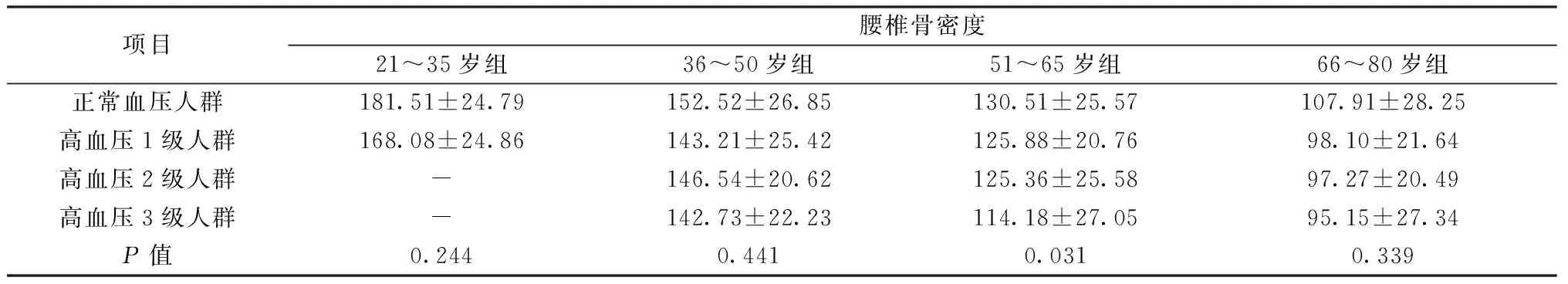

如表3所示,僅在51~65歲年齡組中,正常血壓人群、高血壓1級人群、高血壓2級人群、高血壓3級人群之間的腰椎BMD差異具有統計學意義(P<0.05),高血壓等級越高,腰椎BMD越低。

表3 各年齡組不同血壓等級人群腰椎骨密度比較(mg/cm3)Table 3 Comparison of lumbar vertebra BMD among different blood pressure grades in different age groups(mg/cm3)

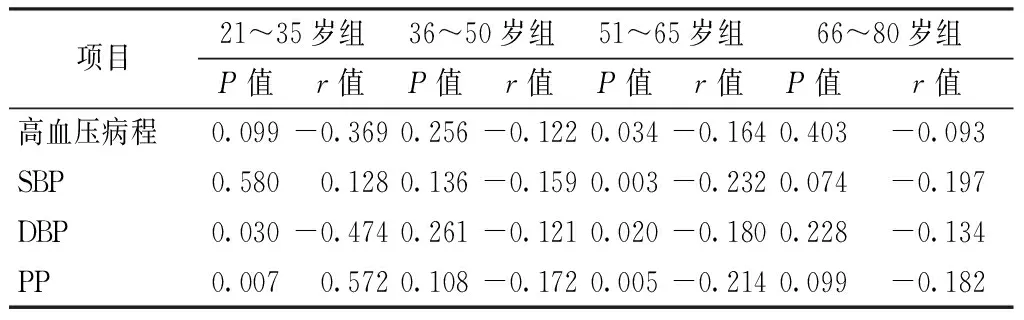

2.3 各年齡組血壓與骨密度相關性分析

結果如表4所示,在21~35歲年齡組中,DBP與腰椎BMD呈負相關(P<0.05),PP與腰椎BMD呈正相關(P<0.01)。在51~65歲年齡組中,高血壓病程、SBP、DBP、PP與腰椎BMD呈負相關(P<0.05),且SBP、PP與腰椎BMD的相關系數略大于DBP。

表4 各年齡組骨密度影響因素相關性分析

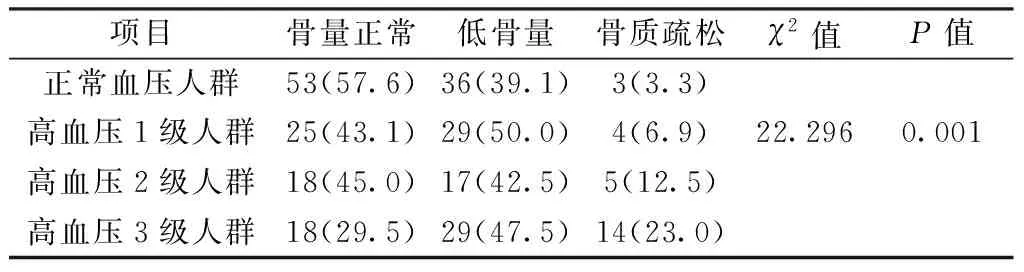

2.4 中老年人不同血壓等級人群骨鈣質代謝異常發病率比較

如表5,采用χ2檢驗比較50歲以上正常血壓人群、高血壓1級人群、高血壓2級人群和高血壓3級人群骨鈣質代謝異常發病率,結果表明血壓分級越高,低骨量及骨質疏松發病率越高(P<0.01)。

表5 50歲以上不同血壓等級人群骨密度異常發病率比較[n(%)]

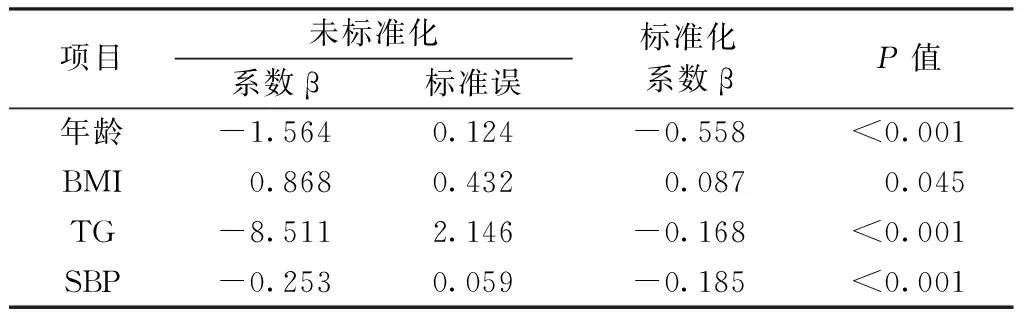

2.5 多元線性逐步回歸分析

將上述各項指標作為自變量,腰椎BMD作為因變量,進行多元線性逐步回歸分析,逐步法篩選自變量,按P值(≤0.05輸入,≥0.10剔除),最終年齡、SBP、TG及BMI進入方程,結果如表6所示,年齡、SBP及TG是腰椎骨密度降低的獨立危險因素,BMI是腰椎骨密度降低的保護因素。

表6 腰椎骨密度多元線性逐步回歸分析

3 討論

在本研究中,年齡越大,腰椎骨密度越低,這與以往的研究結果一致[5]。BMI與BMD之間的關系比較復雜,在本研究中,較高的BMI是腰椎骨密度降低的保護因素,但在按照年齡分組時,各年齡組中

不同骨量組間的BMI之間差異無統計學意義。部分研究[6]結果顯示,在一定范圍內BMI與骨密度呈正相關,但過高的BMI反而會引起骨密度減低,在接下來研究中可以細化BMI分組,進一步研究BMI與腰椎骨密度的相關性。血脂與骨密度之間的關系比較復雜,多數研究認為血脂與骨密度呈負相關。本研究結果顯示,三酰甘油升高是腰椎骨密度的危險因素之一,50歲以上男性人群TG與腰椎骨密度呈負相關,TG越高,腰椎BMD越低,原因可能與TG升高導致骨髓脂肪增加、骨髓腔擴大、骨皮質變薄有關[7]。

在本研究中,中老年男性人群高血壓與骨密度有一定相關性,高血壓級別越高,骨量異常的發病率越高,51~65歲年齡段男性人群高血壓病程、SBP、DBP、PP與腰椎BMD均呈負相關。多元線性逐步回歸分析亦提示收縮壓升高是腰椎BMD降低的危險因素。骨質疏松癥和高血壓病兩種疾病有一些相似的危險因素及病理生理機制,如雌激素下降、炎性因子、脂質氧化、維生素D代謝異常等[8-9]。且有多項研究[10]結果表明,高血壓患者比非高血壓患者更容易發生脆性骨折,血壓升高與骨密度降低有相關性,此外,不同地區、不同人群骨密度的降低水平也不一致[11]。

高血壓導致骨密度減低可能與以下幾個機制有關:首先,高血壓可以導致腎小球內壓增加,進而導致腎小球損傷和腎功能不全。高血壓患者血壓控制欠佳可導致腎小管Ca2+重吸收減少,大量的鈣離子隨尿液排出,血液中Ca2+濃度下降,負反饋調節甲狀旁腺激素水平,骨鈣代償性進入血液,最終導致骨鈣下降而血液及軟組織中鈣含量增加[12]。其次,血管緊張素Ⅱ(AngⅡ)可與AngⅡ 1型受體(AT1)結合,促進小動脈平滑肌收縮,升高血壓。在骨代謝方面,AT1在成骨細胞和破骨細胞的細胞膜上均有表達,AngⅡ與AT1受體結合可激活破骨細胞,促進成骨細胞凋亡。且骨組織局部腎素-血管緊張素系統能抑制成骨細胞分化,間接刺激破骨細胞形成[13]。如冬梅等[14]研究結果表明骨質疏松患者BMD與AngⅡ水平相關,AngⅡ可以增加其骨折風險。

另外,高血壓患者的血管內皮細胞常有不同程度的損害,出現炎癥反應和內皮功能障礙[15],白細胞介素-6(IL-6)、腫瘤壞死因子(TNF)等可在高血壓早期開始升高。有研究[16]表明,TNF-α可直接調節破骨細胞及成骨細胞的增殖與分化,還可損傷腎血管-基底膜屏障,使腎小管吸收鈣、磷下降,影響骨代謝。

綜上所述,高血壓與骨質疏松癥有一定的相關性,高血壓對骨密度的影響在50歲以上男性人群中尤為明顯。高齡、血脂高、收縮壓高都是骨質疏松發生的相關危險因素,較高的BMI可能對BMD減少有一定保護作用。因此,在臨床工作中,對于高血壓患者,尤其是50~65歲人群,應注意其骨代謝情況,并采取措施,如將血壓、血脂控制在正常范圍內,BMI不宜過低,日常生活中適量運動等,從而預防骨質疏松或延緩骨質疏松癥的發展。

本研究的不足之處:①研究對象僅來自住院患者,且樣本量不夠大,年輕男性樣本較少,結果有一定誤差;②多數患者日常使用的降壓藥可能對骨代謝有一定的影響。在今后的研究中,應不斷總結經驗,盡量排除藥物的影響、加大樣本量,進一步研究高血壓與骨質疏松之間的關系。