腦小血管病性癡呆與卒中后癡呆腦血流CT灌注差異的初步研究

倪健坤,趙雪文▲,計一丁,厲青,劉利,葉秋蕓

(蘇州大學附屬蘇州九院a.影像科,b.神經內科,江蘇蘇州 215200)

隨著我國人口老齡化的到來,癡呆人口的迅速增加成為擺在我們面前的一個社會問題。血管性癡呆(vascular dementia,VaD)作為僅次于阿爾茲海默病(AD)的認知障礙性疾病,越來越受到人們的關注[1],其主要病因為腦血管病變引起的腦灌注不足,從而繼發腦組織的缺血缺氧、退變、損傷,最終形成不可逆的病變,當病變引起信息加工、記憶、語言等能力下降時,就產生了不同程度認知障礙甚至癡呆。卒中后癡呆(post-stroke dementia,PSD)是血管性癡呆的最主要亞分類,主要繼發于多發性腦梗死與腦出血[2]。但近年來研究表明[3],腦小血管病(cerebral small vessel disease,CSVD)與認知障礙也密切相關,且其發病隱匿,病變基礎人群分布廣,發病人數逐年增加,作為血管性癡呆的一個亞分類,越來越受到人們的重視。CT灌注成像(CT perfusion imaging,CTPI)通過CT動態增強掃描,監測腦動脈及引流靜脈的時間-密度曲線,根據一定的數學模型,可計算出一系列血流參數,成為現在較為成熟的研究腦血流灌注的技術。本研究旨在探討腦小血管病性癡呆與卒中后癡呆的腦血流灌注差異,分析兩者的不同腦血流灌注特點,為早期識別腦小血管病性癡呆提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象收集2018年1月至2021年9月期間,臨床證實為腦小血管病性癡呆患者30例,卒中后癡呆患者25例,均行CT灌注檢查。記錄患者的基本信息(包括年齡、性別及受教育年限)。取年齡、性別、受教育年限與患病組相仿的30例正常志愿者作為對照組。本研究經蘇州第九人民醫院倫理委員會批準。

1.2 腦小血管病性癡呆病例入選及排除標準納入標準:①首次發病,并符合CSVD診斷標準[4];②MMSE<21分,MoCA<14分;③患者家屬知情同意。排除標準:①繼發性腦血管意外;②入組前存在使用鎮靜藥物、抗精神病藥物及抗抑郁藥物治療史,③合并其他腦器質性疾病;④存在嚴重的心血管、肝腎肺功能、血液系統等相關疾病;⑤存在嚴重意識障礙難以配合;⑥碘造影劑禁忌證者,如造影劑過敏、嚴重代謝功能不全、嚴重甲亢等;⑦隨訪中腦卒中復發或死亡。

1.3 卒中后癡呆病例入選及排除標準納入標準:①既往有腦出血或CT或MRI檢查有較大的或腦葉分布的腦梗死灶、腦軟化灶,未累及大部或全部額顳葉;②MMSE<21分,MoCA<14分;③患者家屬知情同意。排除標準:與CSVD性癡呆組排除標準第②~⑦條相同。

1.4 正常志愿者入組及排除標準納入標準:①自愿加入本研究并簽署知情同意書;②既往無腦卒中和癡呆病史;③MMSE≥27分,MoCA≥26分。排除標準:①MRI檢查禁忌證;②活動不利無法配合完成檢查;③影像學檢查發現顱內占位、腫瘤等;④合并其他中樞神經系統嚴重病變。

1.5 掃描方案入選病例全部使用蘇州市第九人民醫院西門子雙源CT(Siemens SOMATOM Definition Flash)行頭顱CT灌注成像掃描,造影劑40 mL(碘佛醇),濃度320 mg/mL,注射速率4~5 mL/s,CT掃描參數為管電壓80 kV,管電流246 mA,Fov321 mm×321 mm,注射造影劑開始后即掃描,取20組圖像,數據采集時間約60 s。

1.6 觀察指標利用西門子工作站(MMWP)后處理軟件,選用頭顱CT灌注成像選項, 分別測量CSVD性癡呆與卒中后癡呆的腦組織灌注值。 興趣區(ROI)應選在雙側額顳葉腦皮質區及腦白質區,選取時注意避開鄰近血管、腦內腔梗腔隙灶及軟化灶。測量值取雙側額顳葉皮質及白質CT灌注值腦血流量 (CBF)、 腦血容量 (CBV)、平均通過時間(MTT)的平均值。

2 結 果

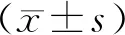

2.1 三組研究對象的臨床資料比較三組MMSE評分、MoCA評分比較差異有統計學意義(P<0.01),性別、糖尿病史、高脂血癥史、受教育年限比較差異無統計學意義(P>0.05)。 見表1。

表1 三組研究對象的臨床資料比較

2.2 三組額顳葉皮質及白質的CT灌注值比較CSVD性癡呆患者額葉皮質、白質CBF、CBV較對照組及卒中后癡呆組明顯減低,差異有統計學意義(P<0.05),CSVD性癡呆額、顳葉白質MTT較對照組及卒中后癡呆組明顯延長(P<0.05)(圖1~2);CSVD性癡呆額葉皮質MTT及顳葉皮質各CT灌注值較卒中后癡呆及對照組差異無統計學意義(P>0.05);CSVD性癡呆顳葉白質CBF、CBV較卒中后癡呆及對照組差異無統計學意義(P>0.05);卒中后癡呆額顳葉皮質及白質CBF、CBV、MTT與對照組比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 三組研究對象不同部位腦灌注成像參數比較

續表2

3 討 論

血管性癡呆是老年人常見的認知障礙性疾病,目前可分為多發性梗死后癡呆、腦出血后癡呆、混合型癡呆、腦小血管病性癡呆、皮質下動脈硬化性腦病、伴有皮質下梗死和白質腦病的常染色體顯性遺傳腦動脈病等類型[5],其病理多為腦血管粥樣硬化或栓塞引起的功能區腦灌注降低,引起特定腦功能的不可逆損害,患者有注意力、定向力、思考能力以及運算能力明顯下降的表現,一般認為腦灌注的下降程度以及累及部位與臨床的認知障礙表現及程度密切相關。最常見的血管性癡呆為卒中后癡呆,它包括患者在發生較大面積或多發部位的腦梗死后以及發生腦出血后,腦組織受到永久性損傷,當功能受損表現為認知障礙時稱之為卒中后癡呆,其發生與急性腦梗死及腦出血有明顯的因果關系,其發病具有突然性,不可逆轉性,疾病發生前常無征兆,多為一些高血壓、腦動脈及頸動脈硬化患者[6],顱腦檢查也常有一些腦白質變性的改變,發病人群并無明顯特異性,對于高危人群臨床干預上以控制血壓,改善血黏度等防卒中治療為主。而腦小血管病性癡呆發病隱匿,無較明確的急性腦梗死及腦出血病史,病程呈漸進性,早期臨床表現常容易忽視,后期為不可逆癡呆。CSVD的主要影像學表現包括急性腔隙性梗死、腔隙狀態、腦白質病變、血管周圍間隙擴大、腦微出血和腦萎縮等[4]。CSVD性癡呆發病原因與卒中后癡呆并不相同,并無明確部位的腦組織損傷,而與特定部位的長期低灌注有關。本研究通過顱腦CT灌注檢查比較卒中后癡呆與CSVD性癡呆的不同腦灌注特點,以此區分兩者形成癡呆的不同病理過程,并為CSVD性癡呆的早期臨床干預方向提供依據。

既往對癡呆的顱腦CT灌注研究多集中在海馬、丘腦區域,這是由于臨床上往往把記憶損害列為認知障礙的首要參考指標,常采用主觀性較強、側重記憶能力考察的神經心理學量表作為分類依據。血管性癡呆的認知障礙損害往往集中在注意力、定向力及加工速度、執行功能等方面[7],所以認知障礙的評定應更注重執行能力、注意力、視空間能力、近期記憶及語言功能等認知領域。本研究采用MMSE量表及MoCA量表,對正常人群及認知功能障礙人群分類準確性更優。由于額顳葉與人的認知、行為舉止及情緒密切相關[8],故本研究選取的興趣區域(ROI)為額顳葉的皮質及白質。研究顯示,血管性癡呆可能與糖尿病對神經系統的損害有關[9],本研究各組間有糖尿病史的構成比差異無統計學意義,同時年齡及性別、高脂血癥構成比差異無統計學意義。卒中后癡呆屬于急性癡呆,常伴有內囊、基底節區、海馬、扣帶回等區域的梗死或出血后軟化灶,具有“小病灶、重癥狀”的特點,其發生多與關鍵部位的梗死密切有關,而非梗死部位如大腦皮質及白質的腦灌注常不受明顯影響。CSVD性癡呆具有彌漫性小血管病變的發病特點,與腦實質內廣泛的小血管硬化及小血管壁的玻璃樣變性有關,而與卒中后癡呆累及某一特定區域供血血管不同。結果顯示,卒中后癡呆組額顳葉腦皮質及腦白質CBF及CBV較對照組略減低,但差異無統計學意義,說明卒中后癡呆卒中部位發生永久性神經損傷,產生局部低灌注或無灌注,其余部位腦灌注并未受到明顯影響。而CSVD性癡呆額葉皮質、白質CBF、CBV較對照組及卒中后癡呆組均明顯減低,差異有統計學意義,說明CSVD性癡呆與卒中后癡呆的發病病理并不相同,額葉白質的長期低灌注慢性缺血,可以引起額葉神經傳導纖維的破壞,從而部分阻斷額葉與邊緣系統的連接,產生行為、注意力、執行力等方面的認知障礙,這與卒中后癡呆及AD形成的病理機制不同。而額葉皮質由于皮層-皮層下灰質環路的破壞,腦白質軸突的損傷,使與之相連的皮層神經元及皮層下灰質核團的萎縮,造成額葉皮質灌注的降低,這也是產生CSVD性癡呆的一個重要原因[10]。顳葉皮質CBF、CBV及MTT與對照組比較無明顯差異,源于CSVD引起的皮質灌注降低多為皮層下的白質病變間接導致的腦萎縮,CSVD性癡呆顳葉白質病變多較輕,且皮質主要由大腦動脈皮層支供血,供血血管往往比較粗大,腦小血管病并未嚴重累及此類血管,它們在大腦半球表面形成吻合網絡,可互為代償,腦小血管病對此類區域供血未有明顯影響。本研究發現CSVD性癡呆額顳葉白質MTT較對照組及卒中后癡呆明顯延長,差異有統計學意義,而卒中后癡呆MTT較對照組并無明顯延長,這與CSVD特定的病理過程有關,腦組織的彌漫性小血管病變,病程較卒中后癡呆等急性癡呆明顯漫長,在長期腦組織低灌注的過程中,有充足的時間形成未受累血管的代償擴張及側支循環,但此類供血效率往往低于原有的正常供血,造成MTT延長。

綜上,CSVD性癡呆與卒中后癡呆腦血流灌注特點并不相同,額葉皮質及白質的腦灌注下降與腦小血管病形成的認知障礙密切相關,與卒中后癡呆不同的是具有病程長,發病隱匿等特點,早期識別早期干預,對延緩及減少CSVD性癡呆會有所幫助[11],最大限度地提高患者的生存質量及社會功能。但本研究還存在樣本量較少,未進行額葉皮質萎縮程度與認知障礙的相關性研究等不足,這些還有待于加大樣本量進一步研究。