仁厚村的變遷

特約記者 馮創志

上世紀電視劇《大地恩情》曾轟動一時,劇中主題歌一度打動人們的心田,大家都為廣東人的艱辛奔波而感慨。筆者日前訪問了江門市蓬江區棠下鎮仁厚村。170年前,莫、吳等11個姓氏結伴從恩平移居到當時的新會縣棠下鎮,即如今的蓬江區棠下鎮,移居者的甜酸苦辣,也令筆者不禁記起《大地恩情》主題歌:河水灣又灣,冷然說憂患,別我鄉里時,眼淚一串濕衣衫。人于天地中,似螻蟻千萬,獨我苦笑離群,當日抑憤郁心間,若有輕舟強渡,有朝必定再返,水漲水退,難免起落數番,大地倚在河畔,水聲輕說變幻,夢里依稀滿地青翠,但我鬢上已斑斑。

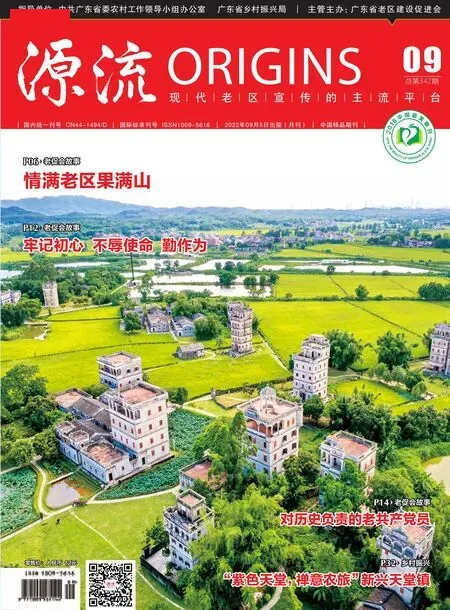

進入仁厚村,不見殘房陋屋,只見一排排的別墅從村頭延伸到村尾,十分壯觀。村門口,仁厚村牌樓高高矗立;而村前那個寬闊的噴水池塘在艷陽下閃閃生光。巷道兩邊花草點綴,一群兒童在游樂中嬉嬉哈哈,給村中帶來無限生氣。此情此景,人們怎能把之與170年前的茅草村聯系起來?

1.仁厚村一角

筆者見到了今年80多歲,1978年至1983年任仁厚村黨支部書記的莫潤釗老人。說起仁厚村來龍去脈,他侃侃而談。

仁厚村位于蓬江區棠下鎮東面的西江河畔,北臨橫江村,西接大林村,南鄰周郡村,距離棠下鎮政府7公里。同時位于濱江大道東面,濱江大橋的南面距廣中江高速入口2公里。地勢平坦,水網縱橫交錯,位于北回歸線以南,屬南亞熱帶季風性氣候,地區溫和濕潤,是典型的魚塘作業區。

仁厚村面積共0.96平方公里,下轄4個村民小組(仁北、仁一、仁東、仁義),現有人口914人,222戶。該村海外僑胞主要分布在美國、加拿大、澳大利亞、南非、馬來西亞等國家,海外及港澳家庭約110戶,海外及港澳親屬人數1242人,海外及港澳同胞百人。

清咸豐三年(1853年),恩平南塘等一些地方因耕種條件很惡劣,恩平民謠云:南塘佬,水浸腚,說的是南塘惡劣環境。人們為填飽肚子,養活家人,不得已離鄉別井,結伴來到當時的新會棠下鎮仁厚一帶,給財主當雇工,替人管養魚塘或租土地謀生。全村有11個姓,莫姓占百分之六十,吳姓占百分之三十,都來自恩平。

2.仁厚村村口休閑公園

“寄人籬下那種滋味只有我們這些上了年紀的人才會感覺到”,莫潤釗老人感嘆道。他說了清朝及1940年發生在仁厚的幾乎毀滅整條村子的幾場火災。茅棚很容易惹火,因村與村之間或鄰居之間因爭斗會引發縱火事故。特別是1940年那場火災,幾乎燒了全村百分之七十茅棚,村中啼哭一片。此慘狀當時在場長者仍歷歷在目。

新中國成立后,在黨和政府幫助下,仁厚人民逐漸安定下來,改善生活。但在十年文革期間,這里雖然是漁米之鄉,農民依然貧窮,吃不飽。一些年富力強者紛紛走上偷渡之路。據悉,偷渡香港的有10多個。

“那么,仁厚村又如何吸引凝聚恩平人在此生根開花?”筆者打破沙鍋問到底。

今年78歲莫國華先生和他76歲的夫人岑女士說了很有趣的往事:數十年來,他們面對艱辛生活,從來沒有怨言,而是敢于面對,堅持樂觀,努力解決困難。1971年,他們結婚時沒有錢,村中鄉親聞訊,你幾元我幾毫支持,共籌集59元。看到家境貧困,岑女士表示不要添新衣,用59元買了一部衣車進行縫補接工補充家中收入。夫婦勤儉節約作風給后代帶了好頭。后來,他們在港兒子莫偉其以父母艱苦奮斗為榜樣成家立業,今成為當地很有名氣的商人。據悉,像莫國華一家那樣艱苦奮斗創業的鄉親比比皆是。今仁厚村涌現一批經商務工老板,絕大多數也是靠艱苦創業發家。

當然,仁厚鄉親互相幫助成風也是鄉村能振興的原因。村民告訴筆者,長期來,凡村中鄉親有麻煩事或白事,全村都會自覺出手相幫。四十年代那場火災,村民主動幫助失火家庭渡難關。生意場上有困難,村中他人也都主動獻計獻策出力支持。團結互相幫助使村形成向心力與吸引力。

最重要的,是改革開放政策輻射村中,給村中帶來強大動力。香港同胞莫偉其是當地聞名的“魚翅大架”,他在上世紀九十年代就勇敢跑到非洲,收購當地很便宜的水產品,回香港和江門加工,后逐漸辦起魚翅加工企業。這樣一傳五,二傳十,200來戶的仁厚村一度成全國出名的魚翅加工村。

富裕起來的仁厚人飲水思源。他們緊緊依靠集體力量發展經濟,發展文明建設。村中數十口漁塘,是村中集體資產,多年來,任憑房地產風如何刮,他們都沒有動搖,堅持養魚,堅持集體經營,將每年集體收入的200多萬元除了用于辦公益事業外,按人口分給村民。據說,現在平均每人每年分到1600多元。今村中興辦了老人活動中心和幼兒園等公共設施,逐步完善了各項基礎設施,改善了交通條件。2019年仁厚村建設了生活污水處理工程,改善村內的生活污水排放,改善村容環境。

筆者參觀了村祠堂和文化設施。村干部告訴筆者,每年的重陽節,該村將傳統習俗與現代文明巧妙結合,已成為尊老、敬老、愛老、助老的老年人的節日。我國在1989年將每年的這一天定為老人節,每到這一日,村民都踴躍捐款,村集體統籌給長者送上慰問金和聚餐,期間還有廣場舞表演和粵劇表演。活動的開展給老年人帶來了歡樂,營造了敬老愛老的氛圍。

家鄉巨大變化又感召海外鄉親,他們不忘梓里,慷慨捐資,積極投身家鄉的公益事業。在教育事業方面,該村早年捐資建設仁厚學校、設立學校教育基金,使莘莘學子有了良好的學習環境,為基礎教育培養人才貢獻力量;在養老方面,捐資興建老人院,積極支持老人事業;在其他公益事業方面,捐資建牌樓、建公路、建水廠等,為仁厚村的各類惠民事業、鄉村振興出力出汗。眾人拾柴火焰高,在仁厚村,筆者看到該村的一系列榮譽:1998年被評為“江門市衛生村”,2004年被評為“廣東省衛生村”,2012年被評為“江門市文明村”,2016年被評為“標兵文明村”,2018年——2020年被評為“廣東省健康促進示范村”,2019年被評為“江門市文明村”,2019年被評為“江門市先進黨組織”,2020年獲評為“江門市基層黨建示范村”等。

從仁厚出來,筆者情不自禁吟唱起《大地恩情》那首主題歌。但唱歸唱,仁厚眼前的巨大變化,很難與往昔的況味對上號了。

3.作者與魚翅加工商人莫偉其(右二)在其家花園合影