四十四年前習仲勛來到大埔

章 明

翻閱《大埔縣宣傳志》、《大埔縣文化志》映入眼簾的大事記是:1978年7月28日,廣東省委書記習仲勛等蒞埔調研,途經三河,瞻仰三河壩戰役烈士紀念碑。

據當年南方日報社駐梅州記者站、后擔任南方日報社社長范以錦回憶,習仲勛同志在大埔調研期間,無論到基層調研還是在縣委所在地,主要是通過交談的方式了解農村、農業生產、尤其是糧食生產情況,關注農民口糧、經濟來源和農戶收入。交談中,習仲勛要求大埔干部認真思考如何才能讓老百姓吃飽飯,增加家庭經濟收入,并提出要“靠山吃山”。

當睌,習仲勛與省、地領導,在縣城工會劇場(大埔漢劇團排練場)觀看了由大埔漢劇團演出的古裝漢劇《十五貫》。

是晚,可容納300人觀看的劇場座無虛席,前五行座位都是安排省、地、縣領導和縣直單位干部及陪同人員就坐。習仲勛、梅縣地委書記原魯、大埔縣委書記羅漢民等坐在其中。

演出結束時,地委書記原魯陪同興致勃勃的習仲勛走上舞臺,接見了大埔縣漢劇團演職人員并勖勉有加。看完漢劇,習仲勛同志回到縣委招待所住地,就在門口草坪上,坐著藤椅,搖著葵扇,與縣委書記羅漢民聊天談心。其間,也有陪同人員過來坐一坐后又離開。讓人覺得不是在聽下級的工作匯報,而是省委書記與縣委書記平等對話,無拘無束交談。習仲勛神態很隨和、很親切。交談中,習仲勛詢問了大埔縣委有何規劃,如何盡快改變貧窮山區落后面貌。縣委羅漢民同志介紹了大埔山多田少等基本情況,談到了糧食生產、農民口糧和收入情況。還涉及僑鄉、陶瓷業、小水電站等話題,以及縣委近期的工作設想。

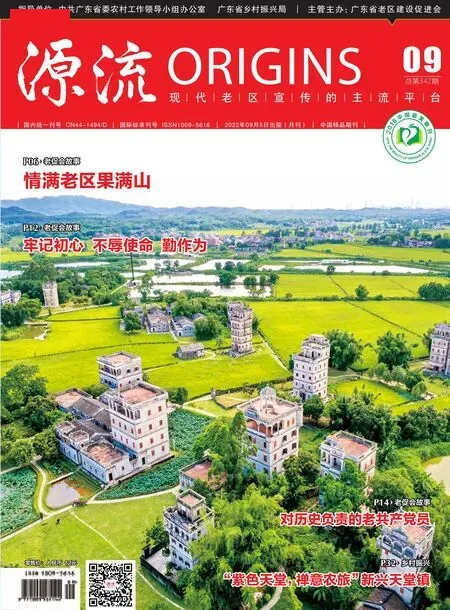

細看這張珍藏43年,見證習仲勛接見演職人員的黑白照片,莫不讓人感慨萬千。大埔縣是全國重點老區,廣東省首個原中央蘇區縣。在民主革命時期的1918年5月,孫中山先生來到大埔三河壩,敦促粵軍總司令陳炯明建立“閩南護法基地”。由此在大埔縣三河壩建造了全國最早“中山紀念堂”。

土地革命戰爭時期的1927年,九十月間,八一南昌起義軍在三河壩與國民黨錢大鈞部鏖戰三晝夜,完成了掩護起義軍主力南下潮汕的阻擊任務。幾經轉戰,朱德帶領僅存800多義軍精英奔向井岡山,與毛澤東領導的秋收起義隊伍勝利會師。史學界稱“沒有三河壩戰役,就沒有井岡山會師”。充分表明三河壩戰役的重要歷史地位。

在創建蘇區期間,中央紅色交通線中站就設立在大埔的青溪,兩個小站分設在多寶坑和伯公凹。期間,秘密運送了大批物資、護送了200多位黨政要員到達蘇區瑞金。

舉世無雙的二萬五千里長征,大埔縣參加長征的紅軍中留下姓名的就有29位,為廣東之最。

抗日戰爭時期,中共南方工作委員會設立在楓朗的大埔角。閩粵贛邊縱時期,這里還被譽為“小延安”。

解放戰爭時期,閩粵贛邊縱黨委就設立在光德上漳鳥子石啟明寺,靠前領導和指揮對敵作戰。

革命戰爭年代,大埔縣的黨組織和大埔人民,為中國革命事業作出了巨大的貢獻和犧牲。習仲勛等一行蒞埔檢查調研,凝聚了老一輩無產階級革命家對大埔老區蘇區人民的親切關懷與厚愛,感奮中,賦詩以記。

一幀舊照小城現,

革命元勛蒞埔情。

深入山區身士卒,

高風夙志勵前行。