共享騎行減污降碳效益研究

陳鳳先,耿直,劉昊林,獨威

〔中環聯合(北京)認證中心有限公司,北京 100029〕

引言

互聯網租賃自行車是以互聯網技術為依托、采用分時租賃模式、可供公眾使用的自行車服務系統。共享騎行作為一種新興的綠色出行方式,憑借便捷、經濟、共享的特點,為用戶的中短途出行提供多元化選擇,獲得了投資者和公眾的青睞,近年來獲得了蓬勃發展[1,2]。2017 年8 月,交通運輸部、中央宣傳部、國家發展和改革委等10 部門聯合發布《關于鼓勵和規范互聯網租賃自行車發展的指導意見》[3],肯定了互聯網租賃自行車(以下簡稱“共享騎行”)發展對方便群眾短距離出行、構建綠色低碳交通體系的積極作用,提出要鼓勵和規范共享單車發展,進一步提升服務水平,更好地滿足人民群眾的出行需求。

在當前國家“減污降碳”的政策背景下,共享騎行作為低碳環保的出行方式,兼具“減污”與“降碳”效益,是落實“減污降碳”政策的有效途徑之一。對共享騎行的環境效益核算方法進行研究,并量化計算其環境效益,對于科學評估共享騎行的環境效益具有重要的現實意義,也可為共享騎行的政策制定提供定量化的科學支撐。

1 共享騎行環境效益研究進展

共享騎行的環境效益主要體現在通過共享騎行的交通出行方式,替代用戶原有的部分出行方式,減少了汽車、電車等能源消耗型交通工具的使用,從而降低了能源消耗[4]。這一方面體現為碳排放量的降低,另一方面體現為污染物排放量的減少。

2011 年周祈聰等[5]采用公共自行車IC 卡使用數據估算的使用距離對小汽車和摩托車出行替代的碳排放量進行了核算;2013 年郭宇竹等[6]對替代公交車與出租車出行進行了碳減排量的研究;2016 年崔鐵寧、魯婷[7]將地鐵、公交車、出租車、小汽車和公共自行車計入影響因子,并區分電力車輛和燃料車輛,同時考慮公共自行車自愿減排項目的泄露排放源進行了碳減排量核算;2016 年黎偉馳等[8]核算了考慮出行距離不同造成的個體差異及其帶來的減排貢獻量。

2018 年Zhang 和Mi[9]定量地估計了上海地區共享單車有關CO2和NOx的影響,并且發現:2016 年上海地區使用共享單車替代了機動車,降低了8358 t汽油的消耗,因此,減少了25 240 tCO2和64 tNOx的排放。2021 年Ding 等[10]用全生命周期分析(LCA)的方法計算了北京地區共享單車的碳減排量,在2016年 和2017 年分別減排9.23 MtCO2和9.26 MtCO2;2021 年Li 等[11]還使用模式選擇模型來估計共享單車導致的出行模式改變,并估算在上海地區的共享單車每次出行平均可以減少約80.77 g CO2排放。大部分研究都表明共享單車有一定的減排效果,然而,也有部分學者有相反的研究發現,如2021 年Zhu[12]通過摩拜單車的數據估算了北京和上海兩個中國特大型城市的共享單車的減排效果,研究表明,共享單車并不能補充城市交通系統來促進減排。北京的出行距離大多很短,共享單車不太可能直接替代汽車出行。而在上海,共享單車大規模推廣并未明顯促進地鐵系統的使用。

在現有研究中,只有部分學者試圖量化共享騎行的環境效益,然而也存在幾個方面的局限性:一是大部分研究未能識別共享騎行全生命周期的環境績效,僅部分研究以全生命周期分析的思路梳理單車和電動車生產、使用和報廢環節的碳排放,如2020 年Mao 等[13]對共享單車進行了全生命周期分析,認為共享單車平均81.18%的CO2排放是在生產階段產生。2020 年Chen 等[14]還評估了共享單車在生產、運營和回收階段對碳排放的影響,認為共享單車至少需要使用686 天后才開始碳減排。二是大部分的研究僅關注使用環節碳排放數據,未考慮污染物的減排效果。三是對共享單車在使用環節的替代作用未能量化,替代模式要么基于簡化假設[9],要么基于轉換概念,如使用自行車共享用戶調查中的用戶信息百分比作為行駛里程值的百分比。比如,2019 年Cao 和Shen[15]估計了共享單車對北京減排的影響,但未能說明共享單車份額提高導致的模式變化。2021 年Kou 等[16]也通過美國8 個主要城市的出行數據,構建了共享單車減排估算模型以估算城市共享單車的減排效果,發現市中心共享單車減排效果更好。

由以上文獻可以看出,共享騎行的環境效益研究主要集中在碳減排效益的研究和核算方面,而關于污染物的減排效益尚未見到公開報道。根據文獻查閱,機動車污染物的排放計算主要采用模型模擬的方法,且相關研究成果較少[17-19]。

2 核算方法

2.1 現有碳核算方法學

對于共享騎行“減碳”的核算,CityRyde LLC(一家源自英國的自行車共享公司)于2011 年提出了核算城市公共自行車項目溫室氣體減排量的VCS(Verified Carbon Standard)方法學[19]。2016年前,中國尚未公布適用于城市公共自行車項目的專門方法學,主要參考國際清潔發展機制(CDM)方法學(AM0031)或國內國家核證自愿減排量(CCER)方法學(CM-028-V01)[21]對城市公共自行車系統進行碳減排量核算及減排機制探索研究。

2016 年7 月,國家發展和改革委發布《公共自行車項目方法學》(CM-105-V01)[22],建立了公共自行車碳減排核算的基本方法學體系;2019 年廣東省生態環境廳發布《廣東省自行車騎行碳普惠方法學》[23],2020 年北京市生態環境局發布《北京市低碳出行碳減排方法學》[24,25]。共享騎行的碳減排核算在國內基本形成了成熟的方法學框架。

在方法學開發的基礎上,很多研究人員進行了實踐探索。丁寧等[26]從生命周期評價的角度對北京市共享騎行城市交通碳排放的影響進行了研究;張玲[27]也以北京市為例,采用廣東省碳普惠方法學進行了北京市共享騎行的碳減排量核算研究;王杰[28]對共享騎行對交通領域碳排放的影響進行了研究并提出了對策建議。

2.2 本研究核算思路

通過分析研究,目前國內公開發布的三種方法學的碳減排核算思路大體一致,包括:①確認核算邊界,②確認替代交通工具類型,③確認減排因子,④確定基線情景,⑤核算項目排放量,⑥核算基線排放量,⑦確定減排量,七個步驟。三種方法學的差異主要體現在基線排放量的計算上。基線排放量為基線單人每千米排放因子(以下簡寫為“人·千米排放因子”)和替代出行的距離和人次的乘積。而基線人·千米排放因子的計算基于每種替代交通出行方式的人·千米排放因子和每種替代交通出行方式的占比,兩者加權平均即為基線人·千米排放因子。由于基線人·千米排放因子是基線排放量的決定因素,可在一定程度上反映基線排放量,本文旨在探討共享騎行環境效益定量核算方法,因此重點研究基線人·千米排放因子,而不對基線排放量進行純數據化的計算。

本文以公開發布的三種方法學基礎,結合數據可得性,按照碳減排核算的思路對污染物減排核算進行探索。同時,考慮到地鐵作為一種主要的公共交通出行工具,在公共交通出行中占比較大,因此,對有地鐵城市和無地鐵城市的基線人·千米排放因子進行了分別核算,以分析地鐵對共享騎行減污降碳環境效益的影響。

2.3 核算方法

2.3.1 確認核算邊界

核算邊界即為項目的運營邊界。《廣東省自行車騎行碳普惠方法學》的定義為“項目的合規文件安放并運營自行車活動的地理范圍”。國家發展和改革委發布的公共自行車方法學(CM-105-V01)的定義為“項目發生的地理邊界”,即指“項目實施的整體范圍,由公共自行車交通系統的服務范圍確定”。本文僅對基線人·千米排放因子的核算方法進行研究,因此不確定具體的核算邊界。

2.3.2 確認替代交通工具類型

根據公布的三種方法學以及相關研究文獻,替代的交通工具類型大多指城市交通出行方式,一般包括公共汽車、出租車、私家車、摩托車、水上客運、地鐵(含城鐵、輕軌)、非機動車出行(包括步行、私人自行車、人力船等)。

對于碳減排效益的計算,替代的交通出行方式可依據上述方法學中推薦的替代出行方式。根據交通運輸部發布的《2020 年交通運輸行業發展統計公報》[29],2020 年客運輪渡占全國城市客運量僅0.04%,占比較小,同時考慮到共享騎行替代輪渡的占比較低,因此,本研究對于輪渡的替代不予考慮,同理,對人力船的替代也予以剔除。即本文碳減排核算的替代出行方式包括公交、地鐵、出租車、私家車、摩托車、電動車、私人自行車和步行8 種方式,其中涉及碳排放的包括公交、地鐵、出租車、私家車、摩托車、電動車6 種方式。

對于污染物減排核算,考慮到以電為能源驅動的出行方式不直接產生污染物排放,因此替代的交通出行方式僅考慮以化石燃料為動力的交通工具,包括燃油公交車、燃油出租車和燃油私家車。

2.3.3 確認減排因子

根據公布的三種方法學[14]以及相關研究文獻,共享騎行碳減排核算的溫室氣體類型僅考慮CO2。

對于污染物減排核算,本文采用生態環境部發布的《中國移動源環境管理年報(2020)》[30]中統計的四種污染因子作為減排核算因子,即一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、顆粒物(PM)和碳氫化合物(HC)。

2.3.4 確定基線情景

根據方法學,基線情景是指在沒有共享騎行行為情景下現實可行的情景。由于共享騎行在我國已發展了相當長一段時間,根據崔鐵寧等《城市公共自行車自愿碳減排機制初探——以北京市為例》[7],北京市公共自行車項目的基準年為2011 年。2011 年電力、混合動力和天然氣車的占比都較少,而根據《2021 北京市交通發展年度報告》[31],2020 年北京市新能車保有量為388 897 輛,占全市機動車保有量的5.91%,與2011 年的交通出行結構差異較大,因此,以2011年的交通出行結構作為替代出行情形不盡合理。

從本質上講,基線情景即沒有共享騎行這種出行方式的情況下可能的交通出行方式。在歷史的交通出行方式(共享騎行行為發生前)與當前的交通出行體系差異較大的情況下,本文從基線情景的本質出發,將基線情景定位為最新可得的交通出行結構。

最新交通出行結構可采用交通運輸部發布的“交通運輸行業發展統計公報”,其中,對于公共交通的出行占比做了全國口徑的分析,包括公交車、地鐵和出租車。對于其他出行方式的占比,包括碳減排涉及的私家車、摩托車、電動車以及污染物減排涉及的私家車根據影響因素進行分析。

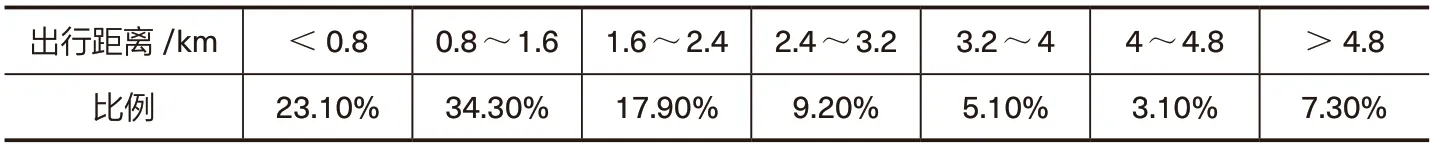

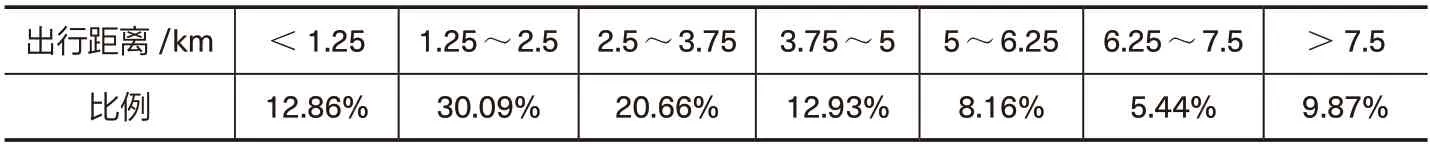

根據文獻查閱,影響共享騎行出行行為的因素很多,包括城市地理位置、城市規模、城市交通系統建設、城市的氣溫氣候、出行距離、公眾環保意識等[32-36]。黎煒馳[8]等在2016 年《基于碳普惠制的城市公共自行車個人碳減排量計算》中提出,居民出行方式因出行距離而有所不同。出行范圍在1km 以內,步行為主導的交通方式;1~3km 內自行車出行比例較大;3~5km 內摩托車出行比例較大,5km 以上公交車、小汽車為主要選擇的出行方式。李曼[33]、馬新衛[35]、顏冉[36]、呂雄鷹[37]、黃夢雪[38]、魏志強[39]等多篇文獻中均涉及了騎行距離對共享騎行的影響,認為出行距離對共享騎行行為有較大影響。因此,對于公共交通外的交通出行方式,本文利用某共享騎行公司提供的騎行距離占比數據,對其他交通出行方式的占比進行賦值。該共享騎行公司作為最早投入共享騎行業務的三大巨頭之一,其共享騎行的投放量占到全國第三位,因此其數據具有一定的行業代表性和典型性。共享人力單車不同出行距離占比見表1。共享電單車不同出行距離占比見表2。

表1 共享人力單車不同出行距離占比

表2 共享電單車不同出行距離占比

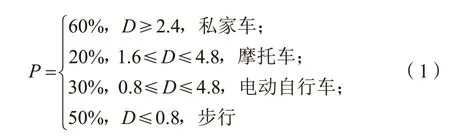

根據該共享騎行公司的騎行熱力圖等資料,對共享人力單車和共享電單車在不同出行距離的替代百分比按照式(1)和式(2)進行賦值。

共享人力單車的替代方式及替代率取值:

共享電單車的替代方式及替代率取值:

其中,P和Q分別為共享人力單車和共享電單車的替代率,D為出行距離,單位為km。

考慮到地鐵作為近年來蓬勃發展的一項公共基礎交通設施,其對城市交通結構的影響很大,因此,本研究對有地鐵的城市和無地鐵的城市進行了分別計算。對于有地鐵的城市,采用交通運輸部發布的《2020 年交通運輸行業發展統計公報》中公共交通的出行比例;對于沒有地鐵的城市,將《2020 年交通運輸行業發展統計公報》中地鐵的出行比例按公交車和出租車各分流50%的原則進行賦值。

按照以上原則,共享人力單車和共享電單車基線情景下對各種交通出行方式的替代率見表3。

表3 共享人力單車的基線情景下各類出行方式的權重

2.3.5 基線人·千米排放因子核算

如前所述,基線人·千米排放因子的核算涉及兩方面工作:一是計算基線情景下每種出行方式的人·千米平均排放因子;二是確定每種替代交通出行方式的占比。其中替代出行方式占比在上一小節進行了闡述,因此本部分對各種替代出行方式的人·千米平均排放因子的計算方法進行研究。碳減排核算采用按照國內公布的三種方法學,根據能源消耗類型,按照化石燃料消耗和電力消耗兩種方式進行分別核算。此部分方法學比較成熟,本文不再贅述,重點研究尚無成熟方法學的污染物減排核算。

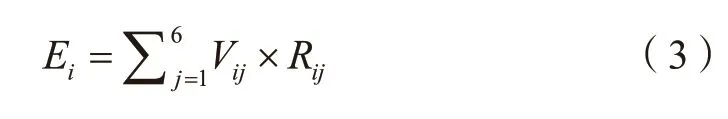

人·千米排放因子的含義為每人每千米的污染物排放量,其基本計算思路為統計某特定時間段內某種交通出行方式的排放量,再根據此時間段內此種交通出行方式的載客量和行駛里程核算人·千米排放量。鑒于數據可得性,本文依據此計算原則,采用生態環境部發布的《中國移動源環境管理年報(2020)》[22]中,全國道路移動源中各類標準的污染物排放量作為數據基礎,以各類污染物的排放標準限值為基準,將排放標準限值與各污染物的排放量進行加權,折算出基線情景下各污染物的人·千米平均排放因子。具體計算方法見式(3)。

其中,Ei為替代出行方式的污染物人·千米排放因子,污染物類型i為CO、HC、NOx和PM 四類;Vij為某污染因子的國標值,對應GB19352.2 國Ⅰ至國Ⅵ標準值;Rij為各污染因子的排放量占比,數據來源于《中國移動源環境管理年報(2020)》。

3 實證核算及結果分析

3.1 實證核算

3.1.1 參數選取

本文按照“官方數據優先、公開發表數據做補充”和“時間性和本土性優先”的原則,對汽油、柴油和天然氣的低位發熱量采用《中國能源統計年鑒2019》的數據,單位熱值含碳量、碳氧化率等采用《省級溫室氣體清單編制指南(試行)》中的推薦值;電力排放因子采用《企業溫室氣體核算方法與報告指南 發電設施》推薦值;平均載客量采用“CDM-EB城市客運交通模式轉換基準線排放計算工具”中的推薦值〔私家車:2(包括司機);出租車:1.1(不包括司機);摩托車:1.5(包括司機);公交車:最大載客量的40%〕;其他參數按照上述參數選取原則,采用國家、省(區、市)統計公報、技術指南或公開文獻數據作為核算參數。

3.1.2 核算結果

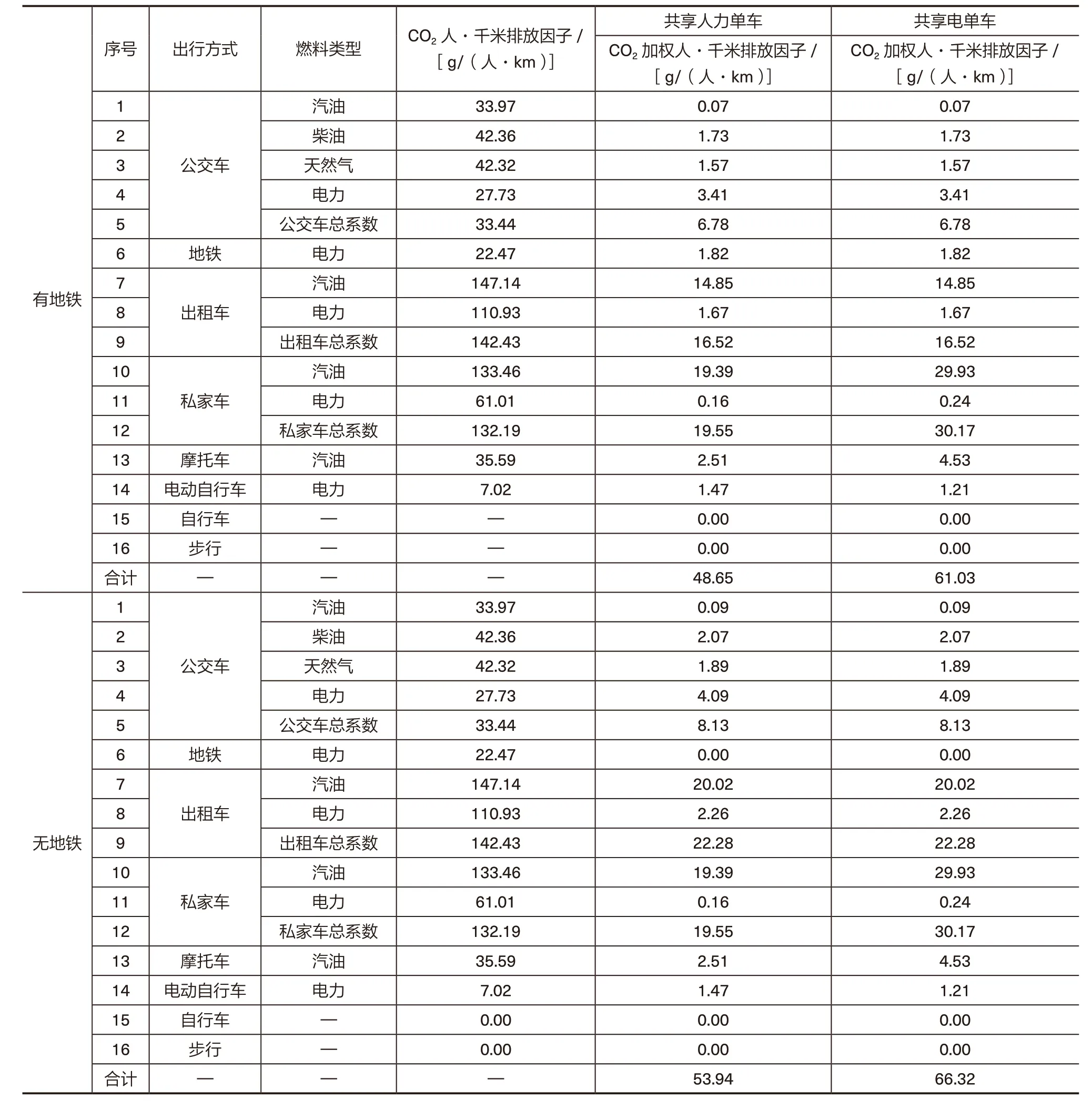

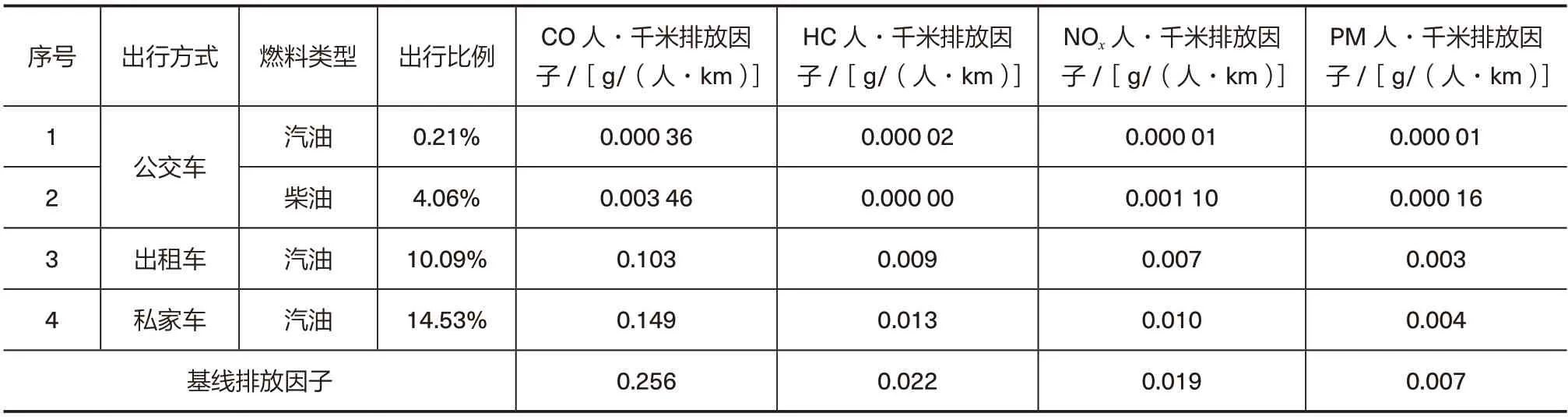

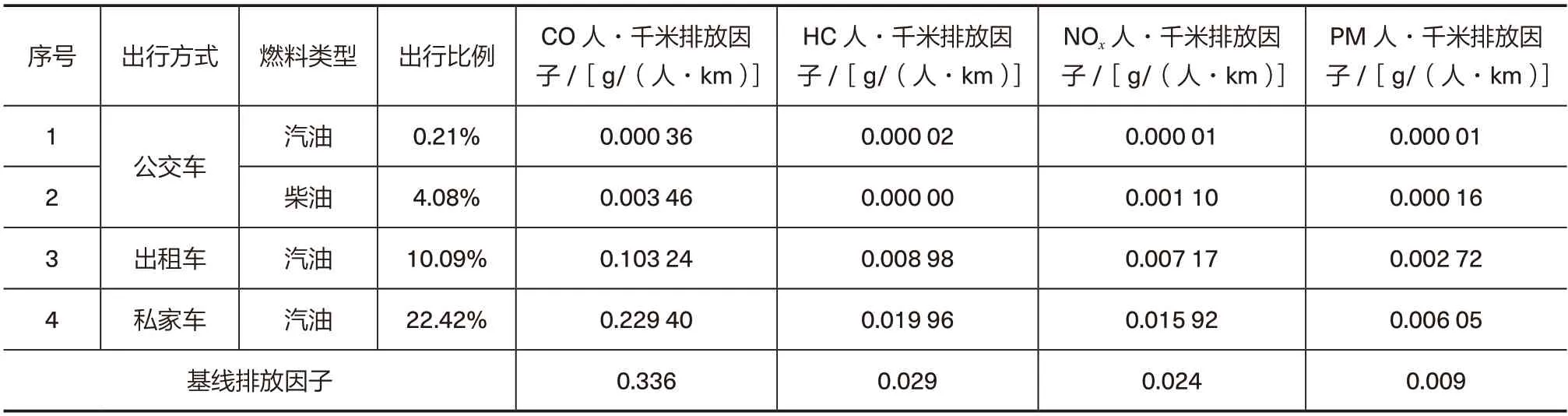

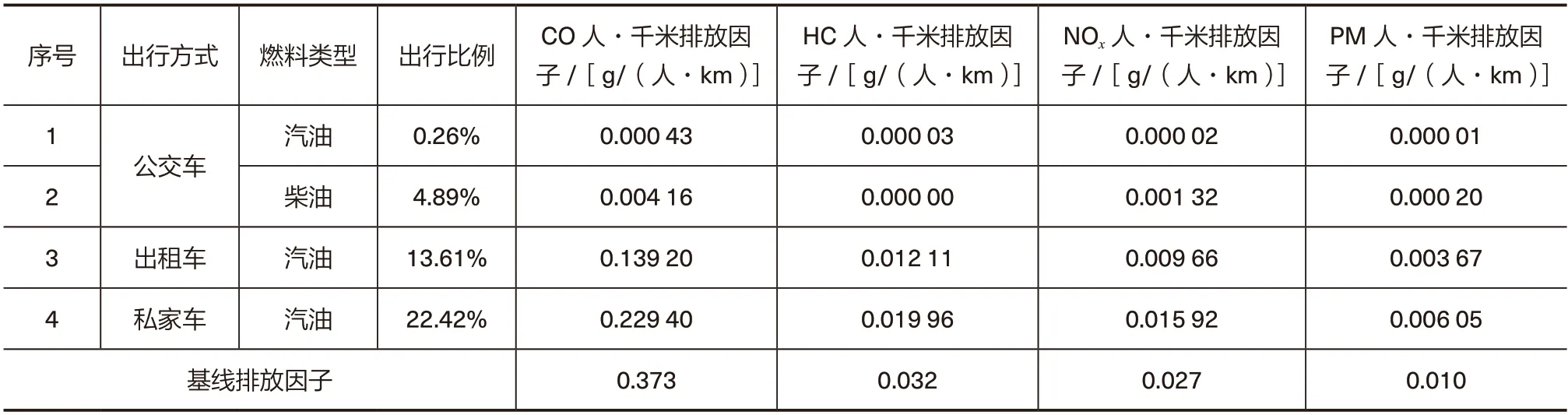

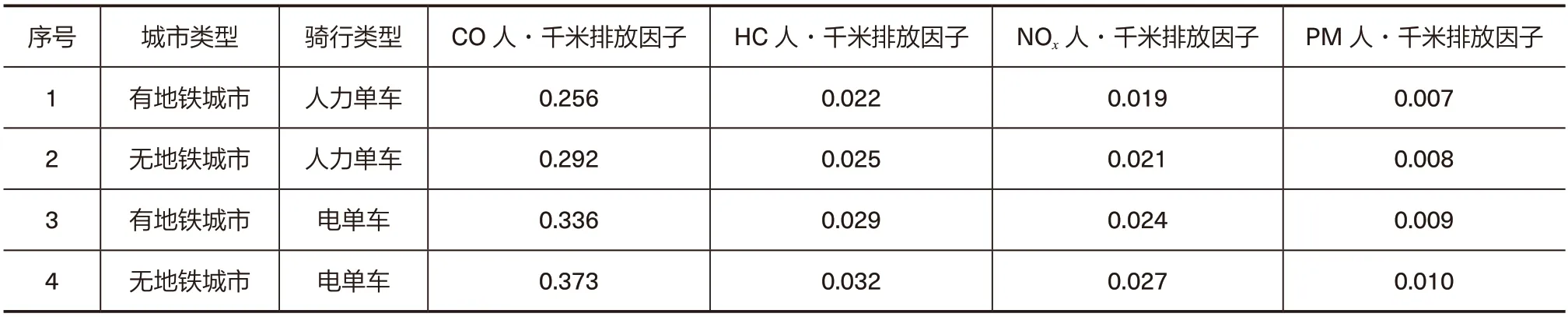

基線情景下碳排放核算的基線排放因子結果見表4。環境污染物核算的基線排放因子結果見表5至表8。

表4 城市共享人力單車和電單車CO2基線排放因子

表5 基線情景下共享人力單車污染物排放因子(有地鐵城市)

表6 基線情景下共享人力單車污染物排放因子(無地鐵城市)

表7 基線情景下共享電單車污染物排放因子(有地鐵城市)

表8 基線情景下共享電單車污染物排放因子(無地鐵城市)

按照減排效益核算思路,減排效益等于基線排放量扣除項目排放量,同理,基線減排因子也應為基線排放因子減掉項目排放因子。對于項目碳排放因子,共享人力單車在使用過程中無能源消耗,因此減排因子與排放因子相等;而共享電單車在使用中涉及電力的損耗,因此共享電單車的減排因子需扣除掉電單車的項目排放,即表4 中電力自行車的排放因子7.02 g/(人·km)。對于污染物排放,共享人力單車和共享電單車在使用過程中均不涉及污染物直接排放。具體計算結果見表9 和表10。

表9 基線情景下共享騎行基線人·千米碳排放因子和減排因子 單位:[g/(人·km)]

表10 基線情景下人·千米污染物排放因子(減排因子) 單位:[g/(人·km)]

3.2 結果分析

(1)共享騎行對于減污和降碳具有協同作用。從核算結果可以看出,共享騎行既可以降低碳排放,又可以減少污染物的排放,具有明顯的減污降碳效益;同時,減污和降碳在有地鐵城市和無地鐵城市、以及對于共享人力單車和共享電單車具有相同的規律性。因此,共享騎行業務可作為交通領域落實減污減碳政策的有力抓手,其實施具有理論基礎。建議將交通行業作為減污降碳協同增效政策的試點實施行業。

(2)共享騎行的環境效益在無地鐵城市比有地鐵城市更為突出。從碳減排效益來看,共享人力單車和共享電單車的人·千米碳減排因子在有地鐵城市比無地鐵的城市低5.29 g/(人·km);從污染物減排效益來看,共享人力單車和共享電單車在有地鐵城市的CO、HC、NOx和PM 減排因子分別比無地鐵城市的減排因子低0.036 g/(人·km)、0.003 g/(人·km)、0.002 g/(人·km)和0.001 g/(人·km)。可見,共享騎行在無地鐵城市的減排效益更高。說明有地鐵城市相對于無地鐵城市的交通出行的碳排放量和污染物排放量都更低,有地鐵城市的交通出行方式更加低碳環保。

(3)共享電單車比共享人力單車具有更好的環境效益。從碳減排效益來看,共享人力單車的人·千米碳排放因子比共享電單車的排放因子低5.36 g/(人·km);從污染物減排效益來看,共享人力單車的CO、HC、NOx和PM 減排因子比共享電單車的減排因子分別低0.08 g/(人·km)、0.007 g/(人·km)、0.005 g/(人·km)和0.002 g/(人·km)。說明共享電單車比共享人力單車具有更好的環境效益。分析其原因,可能在于電單車在便捷性和舒適性比共享人力單車更具優勢,其對遠距離交通的替代具有更大的潛力;而遠距離交通一般采用公交、地鐵、出租車或私家車的頻率更高。

3.3 建議

(1)加大無地鐵城市的共享騎行推行力度。從核算結果可以看出,無地鐵城市由于基線排放因子較高,共享騎行減污降碳環境效益更為顯著。因此,建議國家出臺相關政策,支持共享騎行業務在無地鐵城市的發展。同時,無地鐵城市應制定相應的地方配套政策,從行政、經濟、市場等多維度推進共享騎行在本地的發展。

(2)進一步對不同地域、不同交通基礎設施的城市進行共享騎行環境效益核算,以體現區域特征。在本文中,采用全國視角對交通出行結構進行了分析,并根據騎行距離的分布進行了出行比例的賦值。核算結果說明了全國意義上共享騎行的環境效益。但由于不同地域、不同交通基礎設施的城市在出行方式、公共交通出行占比、出行習慣、燃料供應結構等方面差異較大,因此建議后續可從地域、交通基礎設施等角度進行城市尺度的核算,進一步分析影響共享騎行環境效益的因素。

(3)對出行替代率的確定進行多方法研究。在傳統的方法學中,對于出行替代率普遍采用問卷調查法。但由于問卷調查法耗時長、實施難度大、問卷設計的科學性和代表性有待研究等問題,其統計結果的代表性也有待商榷。本文根據某大型共享騎行公司提供的出行距離比例數據,對出行替代率進行了賦值,核算結果顯示,依據本核算得出的結論與事實相符,說明了本文采用的替代率賦值法具有可行性。考慮到出行替代率對于環境效益的計算具有較大的影響,建議在出行替代率上可進一步研究,考慮采用多種方法進行出行替代率的確定,并可研究不同方法確定的出行替代率對環境效益的影響,并對各種方法作出比較,從而尋求更佳的出行替代率的確定方法。