未自然分布于我國的陸生野生動物及其制品的價值認定問題研究

連佑敏,季偉

(1.武漢大學,湖北武漢 430072;2.上海市野生動植物保護協會,上海 200011)

引言

《關于進一步加強生物多樣性保護的意見》(以下簡稱《意見》)提出了加快完善生物多樣性保護政策法規的總體目標,其中強調要健全生物多樣性損害鑒定評估方法和工作機制,完善打擊野生動植物非法貿易制度。這與實現執法、司法中涉野生動物及其制品價值認定的正當性和科學性密切相關。我國刑法中,常見的破壞野生動物資源犯罪有危害珍貴、瀕危野生動物罪和走私珍貴動物、動物制品罪。構成該罪不僅在于行為人所造成的實害結果,還有違反了國家強制性規范的行為。近些年,鸚鵡案等涉野生動物刑事案件的定罪量刑爭議不斷,大多集中在未自然分布于我國的野生動物及其制品的國內保護級別和涉案價值認定方面,對這類案件的關注正在從對司法重刑主義的質疑轉向對國內物種管理的合理性考察,具體涉及《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(以下簡稱“CITES”)附錄所載物種在納入國內管理時價值認定的正當性和科學性問題。

1 現行價值認定規則述評

在審理未自然分布于我國的野生動物及其制品案件時,涉及價值認定的三個步驟依次是級別核準、價值交叉核定和最終涉案價格鑒定。這三方面均與如何將未自然分布于我國的CITES 附錄物種作為國內重點保護物種管理密切相關。

1.1 級別核準規則

與國際公約和各國國內法所采立場一致,我國對野生動物實行分級保護,通過設置重點保護,即國家一、二級保護動物,將有限的資源用于珍貴、瀕危的野生動物種群[1]。根據我國《野生動物保護法》,由國務院野生動物保護主管部門對列于CITES 附錄中未自然分布于我國的物種進行級別核準。CITES 將部分野生動植物種列于三個附錄,以實現對國際貿易的分類管控,確保國際貿易不會威脅到物種的存續。1993年4 月,原林業部《關于核準部分瀕危野生動物為國家重點保護野生動物的通知》(林護通字〔1993〕48號)確立了“直接適用”的核準方式,將CITES 附錄Ⅰ和附錄Ⅱ所列非原產我國的所有野生動物,分別核準為國家一級、二級保護野生動物進行管理。這一核準方式在2012 年《關于破壞野生動物資源刑事案件中涉及的〈CITES 公約〉附錄Ⅰ和附錄Ⅱ所列陸生野生動物制品價值核定問題的通知》(林瀕發〔2012〕239 號)(以下簡稱《制品價值核定通知》)和2016 年《關于貫徹實施〈野生動物保護法〉的通知》(林護發〔2016〕181 號)中被再次確認。

根據這一級別核準方式,未自然分布于我國,但列于附錄Ⅰ、Ⅱ的野生動物及其制品均屬于危害珍貴、瀕危野生動物罪及走私珍貴動物、動物制品罪的犯罪對象。然而,從設置該類犯罪所要保護的法益來看,雖然形式上表現為維護國家對野生動物資源的管理秩序,但實質上是確認對珍貴、瀕危動物資源的優先保護。這相當于賦予了未自然分布于我國的CITES 附錄物種與國內珍貴、瀕危物種同等的保護地位,在對有限的執法和司法資源進行分配時,未能區分對我國本土物種的本國保護義務和在確需通過國內管理環節保護域外物種的國際義務[2]。有必要認識到,CITES 附錄并非單純的保護名錄,而是一種國際貿易管制級別。其作為由行政法律等構建起來的秩序,并不必然成為刑法所保護的法益[3]。因此,若附錄所列物種并不瀕危,不符合我國刑法中破壞野生動物資源類犯罪所保護的法益,則需要通過具體物種具體核準(以下簡稱為“人工核準”,也可稱“逐一核準”)將其排除在保護級別之外,而非使刑法相關罪名成為缺乏自主意識的履約工具,對行為人苛以罪責難以相適應的刑罰。

1.2 價值核定規則

跨境非法貿易中,受制于經濟規律和國際運輸條件,涉未自然分布于我國的野生動物資源走私類犯罪的犯罪對象多為列于CITES 附錄的高價值物種,特別是其制品。確認了對未自然分布于我國的CITES 附錄所列陸生野生動物制品的價值核定規則,對其參照同屬、同科、同目的國家重點保護陸生野生動物的同類價值標準核定;此外,由于存在某一CITES 附錄物種對應多個國內重點保護物種的情況,《制品價值核定通知》明確了最低原則在此種情況下的適用,即“一對多”時,參照多個國內物種中價值標準最低的物種核定為CITES 附錄物種的價值。2017 年頒布的《野生動物及其制品價值評估方法》(以下簡稱《價值評估方法》)再次確認了這一參照方式。

然而,實踐中亦存在某一未自然分布于我國的CITES 附錄物種僅對應一個國內重點保護物種的情形。從表面上看,似乎“一對一”不涉及價值核定沖突,但當附錄級別與國內保護動物的保護級別不一致時,“附錄Ⅰ物種對應的是國內二級保護動物”或“附錄Ⅱ物種對應的是國內一級保護動物”,現有法規并未指出應當按照哪個級別進行價值核定。例如,當涉案穿山甲是未自然分布于我國的列于CITES 附錄Ⅰ的非洲穿山甲時,需要按照對應的國內穿山甲級別進行核準,但2020 年6 月之前,國內穿山甲為國家二級保護動物。按照附錄Ⅰ對應的國家一級來核定價值還是按照對應的國內穿山甲核定為國家二級,會出現相差較大的價值核定結果,進而影響行為人的定罪量刑。類似穿山甲“一對一”價值交叉核準的情況并不鮮見。隨著《國家重點野生動物保護名錄》擴充,可被列于CITES 附錄的域外物種參照的國內唯一重點保護動物(即“一對一”)的情形會越來越多。但現行《制品價值核定通知》和《價值評估方法》均未給出應對這一困境的適用規則。

1.3 價格鑒定規則

2017 年通過的《價值評估方法》《陸生野生動物基準價值標準目錄》與2020 年《關于依法懲治非法野生動物交易犯罪的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)均明確規定,核算野生動物制品的價值時,不能超過該種野生動物的整體價值。這是由于相較于制品,物種整體所發揮的生態系統功能不可替代,這一規定亦是對生物多樣性保護中物種內在價值的承認。與此同時,《指導意見》提出了“主要部分”的概念和兩分法的計算方式,主要部分是指具有特殊利用價值或者導致動物死亡的部分,主要部分的價值標準上限為該種動物整體價值的80%,其他部分價值標準上限為整體價值的20%。

然而在實踐中,某一動物的主要部分并不唯一,當同一案件中出現某一動物的多個主要部分時、或同一動物身上多個不同的主要部分被分案審理時,對“制品價值不能超過整體價值”規則的理解和適用就存在不同方式,存在因重復計算造成主要部分上限為整體價值的80%與制品價值不超過整體價值兩規則之間的沖突。與此同時,動物機體上較難被計數的部分,如穿山甲甲片、肌肉,大型食肉獸類的爪趾等,難以確定這些部分如何與整體價值進行轉化。統一轉化率、行業標準及價值評估方法的缺乏,造成個案中的價格鑒定結果迥異。

由此,下文中將借助“法益保護+刑法的謙抑性+后果考察”[4]的框架,對未自然分布于我國的陸生野生動物及其制品的價值認定的級別核準、價值交叉核定和價格鑒定結果三方面進行具體考察,并提出相應解決路徑。

2 法益保護視角下的級別核準

級別核準是將未自然分布于我國的珍貴、瀕危野生動物納入國內管理的重要步驟,也是納入刑法中破壞珍貴、瀕危野生動物類犯罪管制的重要依據,簡易地“平移式”核準缺乏科學性,理應識別出不符合此類罪名所保護法益的CITES 附錄物種,對其作降級或不予核準處理。

2.1 CITES 附錄存在的特殊情形

CITES 公約在國內具有法律效力并不意味著應對附錄物種不加區分地適用最嚴厲的刑法保護。水生野生動物方面的慣常做法是根據各物種國內資源情況和管理需要對CITES 附錄物種進行逐一核準,但陸生野生動物方面,仍采取將CITES 附錄Ⅰ、Ⅱ物種直接“平移”為國家一級、二級保護動物的級別核準方式。這種核準方式沒有識別出CITES 附錄中的特殊情形,而這些特殊情形與我國刑法相關罪名所保護的法益并不完全相符。

2.1.1 同一物種分別列于CITES 附錄Ⅰ、附錄Ⅱ

同一物種分別列于CITES 附錄Ⅰ、附錄Ⅱ會帶來執法困難,公約通常不提倡將一個物種分列于兩個附錄。但事實上,同一物種的不同亞種、種群的商業利用和市場價值不同,受到國際貿易的威脅程度亦有所不同[5],因此仍有不少物種被按照地理上隔離的種群或亞種分開列入CITES 附錄Ⅰ和附錄Ⅱ。根據2019 年的CITES 附錄[6],小羊駝(Vicugna vicugna)、麝屬所有種(Moschus spp.)、狼(Canis lupus)、獰貓(Caracal caracal)、細腰貓(Herpailurus yagouaroundi)、獅(Panthera leo)、豹貓指名亞種(Prionailurus bengalensis bengalensis)、銹斑貓(Prionailurus rubiginosus)、美洲獅(Puma concolor)、棕熊(Ursus arctos)、亞洲野驢(Equus hemionus)、犀科所 有種(Rhinocerotidae spp.)、白犀指名亞種(Ceratotherium simum simum)、非洲象(Loxodonta africana)、穿山甲屬(Manis spp.)及美洲小鴕(Pterocnemia pennata)等16 種陸生野生動物存在分列于附錄Ⅰ、Ⅱ的情況,這些物種及其制品中不乏常見的非法貿易對象。對此,現行陸生野生動物的級別核準并未對同一物種分列于CITES 附錄Ⅰ、Ⅱ的情形做出區分。這意味著,一旦涉案野生動物或其制品源于此類物種,執法機關、審判機關將面臨對其就高核準為國家一級保護動物還是就低核準為二級的認定困境。

2.1.2 同一物種只有部分種群被列入CITES 附錄

此外,還存在某些物種只有部分種群被列入CITES 附錄的情形。2019 年的CITES 附錄中,附錄Ⅰ的陸生野生動物叉角羚(Antilocapra americana)、安納托利亞綿盤羊(Ovis gmelini)、馬島隼(Falco newtoni)、鴕鳥(Struthio camelus)以及列于附錄Ⅱ的加拿大盤羊(Ovis canadensis)均僅有部分國家的種群被列入附錄,其余種群未被列入附錄。對此,現行級別核準并未做出區分。這意味著,若涉案野生動物及其制品的地理來源無法核實,則物種種群難以確定,會面臨將其就高認定為附錄級別核準還是就低認定為未列入附錄物種處理的核準困境。

2.1.3 物種并不瀕危但因貌似原則被列入附錄Ⅱ

根據CITES 文本第二條,物種在兩種情況下會被列入附錄Ⅱ:第一種基于種群狀況和受到貿易的有害影響,第二種是基于便利貿易管制發展出的貌似原則(“lookalikes”),即這一物種本身可能并未受到貿易威脅,種群狀況良好,但由于外觀與附錄所列物種相似而被納入附錄Ⅱ受到同樣管制。例如,因適用貌似原則,鸚形目所有種(PSITTACIFORMES spp.)除桃臉牡丹鸚鵡(Agapornis roseicollis)、虎皮鸚鵡(Melopsittacus undulatus)、雞尾鸚鵡(Nymphicus hollandicus)、紅領綠鸚鵡(Psittacula krameri)以外,均被列入附錄。但其中不乏被世界自然聯盟IUCN紅色名錄評估為無危的鸚鵡種。例如,和尚鸚鵡(Myiopsitta monachus)即為被IUCN 紅色名錄評級為無危(LC),但仍被列入CITES 附錄Ⅱ的鸚鵡種。深圳鸚鵡案中被法院認定為犯罪對象的45 只鸚鵡中有9只即為和尚鸚鵡,盡管和尚鸚鵡并非瀕危物種,但因列入附錄Ⅱ而被法院認定為珍貴、瀕危野生動物,一審時被告人被判處五年有期徒刑。

貌似原則是為了便于國際貿易執法部門能有效識別、判斷與CITES 附錄有關但難以區分的物種及制品。但應當認識到,海關等執法部門的執法標準并不能當然適用于或等同于審判機關區分罪與非罪的標準。相較于執法一線所青睞的效率,司法作為保障被告人權利和自由的最后一道防線,更注重裁判的公平正義,應嚴守以事實為依據以法律為準繩。若司法同樣采用執法中的貌似原則,則有可能使原本并不瀕危的物種成為刑法規制的行為對象,但這并未侵犯危害珍貴、瀕危野生動物罪或走私珍貴動物、動物制品罪所要保護的法益,缺乏入罪依據。若此類并不瀕危但因貌似原則列入附錄Ⅱ的物種仍被核準為國家二級保護動物管理,會造成大量量刑畸重的案件,僅能倚靠耗時較長的特別減刑程序來獲得法定刑以下的公正裁決,這不僅有違罪責刑相適應原則,還消耗了大量司法資源。

2.1.4 締約國對附錄物種提出保留的情形

CITES 并非簡單意義上保護野生動植物種的國際公約,其實質是貿易公約,且正在成為被發達國家運用自如的政治、經濟、文化和外交舞臺[7],物種被列入CITES 附錄易但降級或移出附錄難。相較于其他國家,物種來源國基于保護和可持續利用其本國生物多樣性資源的需求,在保護本土物種方面具有更趨近合理的認識,理應得到別國尊重。保留正是CITES 中尊重其他成員國主權的重要體現,確保各國在其國土上適用其認為合適的保護策略[8],包括可持續性的消耗型利用。根據CITES 文本及第4.25 號決議對保留的規定,締約方在附錄變動過渡期內有權對列入附錄的物種提出保留,被提出保留的物種可以在貿易管理上被視為非締約方。在具體執行中表現為事實上的附錄Ⅰ視同附錄Ⅱ管制[9]。物種來源國及其他締約國對部分動物種群所提出的保留并不鮮見。例如,非洲象原產地津巴布韋、納米比亞等南部非洲國家,其國內非洲象種群面臨過量甚至引發人獸沖突的困境,但基于可持續利用保護和純保護之間的立場博弈,目前對附錄Ⅱ非洲象提出的保留以注釋的形式載于附錄[10]。但這一保留及注釋尚不能被我國現行的“直接適用”的核準方式識別。

2.2 解決路徑:全面人工核準

事實上,我國《野生動物保護法》中,規定CITES附錄物種的核準方式是“可以”按照國家重點保護的野生動物管理,而非“應當”。即在對列于CITES 附錄中未自然分布于我國的野生動物核準時,可以存在升級核準、降級核準或不予核準等不同情形,這為人工核準提供了法律依據。

人工核準作為絕大多數CITES 締約國普遍采取的方式,不屬于怠于履約。積極履約需要科學合理地認識和使用公約附錄,包括認識到各國在履約時通常以維護國家核心利益為原則[11],即在盡國際義務的同時優先將有限的執法資源用于保護本國物種。事實上,自加入CITES 以來,中國不斷完善國內立法以積極履約,在有效打擊走私犯罪活動等方面發揮了重要作用,如盡管伴隨巨大經濟、文化損失,我國仍堅定禁止犀牛角、虎骨和象牙貿易以保護全球瀕危物種[12]。

此外,作為野生動物馴養繁殖大國,不少附錄物種已在我國繁育成功,個別已可以商業性生產[7],如附錄Ⅰ的暹羅鱷、附錄Ⅱ更是存在不少常見的人工繁育種群[13]。通過人工核準將附錄中已被豁免的人工繁育物種排除出保護級別,以緩和當前野生動物資源保護和利用需求的沖突困境,可以被視為解決涉人工繁育種群入罪爭議的路徑之一。

農業部門對水生野生動物的全面人工核準值得借鑒。2021 年10 月農業和農村部公布了《〈瀕危野生動植物種國際貿易公約〉附錄水生動物物種核準為國家重點保護野生動物名錄》,對分列于附錄Ⅰ、Ⅱ的扎伊爾小爪水獺(Aonyx capensis microdon)明確核準為國家二級保護動物,并對63 種水生物種做降級核準;明確了暫緩核準的類型,如部分列于CITES 附錄Ⅱ的鯊鰩類物種被明確暫緩核準。依據《水生野生動物及其制品價值評估辦法》(農業農村部2019 年第5 號令)的規定,未被核準的,按物種的基準價值管理。即未自然分布于我國CITES 附錄水生野生動物不再被籠統地核準為國家一、二級保護動物管理。

考慮到陸生野生動物的復雜性,主管部門可結合各物種的國內資源情況和管理需要對CITES 附錄中的陸生野生動物進行人工核準。首先,對分列于附錄Ⅰ、Ⅱ的同一物種進行明確的升級、平級或降級核準;其次,根據其珍稀、瀕危程度等相關要素對僅部分種群或亞種被列入CITES 附錄的物種做出人工核準;最后,對符合以下條件的未自然分布于我國的陸生野生動物做出不予核準或暫緩核準:①物種原產國提出保留或不予以保護的物種;②主要的非分布國提出保留的物種;③僅憑外貌相似、不考慮野外種群實際狀態而被列入公約附錄的物種;④被世界自然保護聯盟紅色名錄列為“無危”“數據缺乏”級的物種;⑤確屬國內人工繁育成熟,完全不依賴進口種源而自我維持的物種,例如在核準時列明僅野外種群;⑥可能造成生物入侵的物種。

3 謙抑性原則指引下的價值交叉核定

司法實踐中,由于物種分類繁多,不僅不同物種間存在不同的瀕危狀況,在相同物種間也存在不同種群因健康狀況不一致而保護級別不一致的情形。現有規則附錄對前者規定了就低原則的適用,但未對一種CITES 物種對應一個與其級別錯位的國內重點保護物種時做出適用規定,對于這一交叉核定困境,亦同樣遵循刑法謙抑性,適用就低原則。

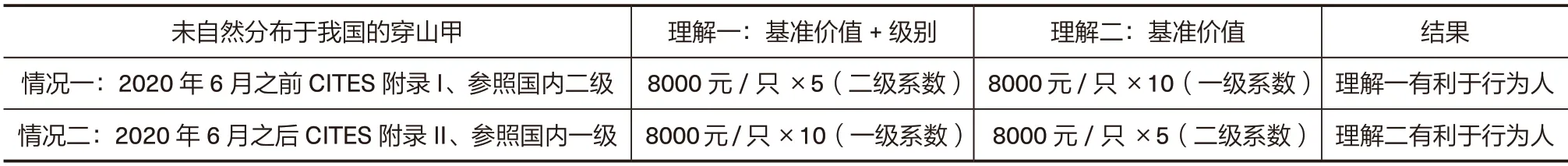

3.1 “一對一”物種的價值交叉核定困境

理論上,對于《制品價值核定通知》《價值評估方法》兩文件中提到的參照國內物種的“價值標準”存在兩種理解:理解一,將該處“價值標準”做最終“基準價值+級別”理解,即核定未自然分布于我國的CITES 附錄物種的價值時,不僅按照被參照國內物種的基準價值,還按照國內物種的級別計算級別系數;理解二,將該處“價值標準”僅作為“基準價值”理解,即核定CITES 物種的價值時,僅按照被參照國內物種的“基準價值”不含國內物種的級別,級別系數仍按照其CITES 附錄級別。這兩種理解方式在“一對一”物種價值交叉核定中,會交替出現估算出更高價值的情況,對涉案行為人產生不同結果。

以穿山甲為例,2017 年第十七屆CITES 締約方大會就將八種穿山甲被列入CITES 附錄Ⅰ,其余種屬列在附錄Ⅱ。但2020 年6 月之前附錄Ⅰ中自然分布于我國的中華穿山甲(Manis pentadactyla)、馬來穿山甲(Manis javanica)和印度穿山甲(Manis crassicaudata),在我國均屬國家二級保護動物,故對于未自然分布于我國的CITES 附錄Ⅱ的中穿山甲而言,價值核定不存在沖突,均按照二級系數計算。但對于CITES 附錄Ⅰ中的其他穿山甲進行價值核定時,兩種理解則存在沖突,計算所得相差懸殊,屬于表1 中的情況一,顯然采取理解一按國內物種級別系數計算于行為人更有利。但實踐中司法機關更多采用理解二進行價值核定,如上海市三中院在涉大穿山甲(Manis gigantea,附錄Ⅰ,未自然分布于我國)甲片走私案中,通常按照附錄Ⅰ對應的一級級別系數10倍,而非按照大穿山甲“一對一”對應的國家二級保護動物中華穿山甲的二級系數5 倍計算最終涉案價值。

2020 年6 月,國家林草局將自然分布于我國的三種穿山甲的保護級別由國家二級調整至國家一級[14],原先“一對一”穿山甲價值交叉核定的局面也發生顛倒。未自然分布于我國的CITES 附錄Ⅰ穿山甲在價值核定上不再有沖突,均按照一級系數計算;但對于CITES 附錄Ⅱ穿山甲,則屬于表1 中的情況二,顯然采取理解二按附錄Ⅱ被核準的二級系數計算更有利于行為人。此時若采取理解一,則會造成走私種群狀況稍好的附錄Ⅱ穿山甲與走私附錄Ⅰ穿山甲受到同等打擊,缺乏區分不僅會遏制附錄Ⅰ穿山甲的保護效果,也有違刑法中的從輕原則。

表1 未自然分布于我國的穿山甲在不同理解方式下的價值核定情況

值得注意的是,2021 年11 月17 日國家林草局野生動植物保護司做出《關于大穿山甲保護等級、甲片價值核算有關事宜的函》(護履函〔2021〕173 號),其中明確了當發生情況一的沖突時,按照理解一處理,即選擇了有利于行為人的理解,遵循了刑法謙抑性的理念,明確糾正了長期以來按理解二處理情況一的司法慣例。

3.2 解決路徑:就低原則的普遍適用

價值核準結果與定罪量刑密切相關,從刑法謙抑性原則來看,對于情況一,當附錄Ⅰ物種存在適用二級系數的可能時,不應阻止按照有利于行為人的理解一核算涉案價值;對于情況二,附錄Ⅱ物種不應受到超過其應受責難的范圍,對其適用一級系數超過了刑法規制的必要程度,理應按照有利于行為人的理解二核算涉案價值。綜合兩種情況,加上《制品價值核定通知》確認了“一對多”情形中適用就低原則的立法意旨,即避免就高適用對行為人造成顯失公平的結果,有必要在“一對一”情形中同樣適用就低原則。

CITES 的性質是貿易協定而非國際刑法,締約國對保護附錄物種達成一致,并不意味著各國在國內管理中采取的保護級別和措施也必須一致。根據2015年聯合國毒品和犯罪問題辦公室對所有締約國相關刑罰的數據統計,并不是所有的締約國都將涉CITES 附錄物種的違法行為作犯罪論處,其中有31%的締約國最高只處以罰金;有43%的締約國最高可處罰刑期不超過四年;只有26%的國家最高可處罰刑期超過了四年,且多為嚴重罪行或以有組織的犯罪為前提[15]。而中國不僅將涉未自然分布于我國的CITES 附錄物種違法行為做犯罪論處,危害珍貴、瀕危野生動物罪最高可被判處十年以上有期徒刑,走私珍貴動物、珍貴動物制品罪最高可被判處無期徒刑,已屬世界范圍內對涉野生動物資源犯罪最為嚴厲的刑事處罰。以非洲穿山甲為例,截至目前,其來源國赤道幾內亞僅對走私或非法貿易受威脅物種及其制品的行為作行政處罰,不設刑罰;另一來源國尼日利亞的《瀕危物種法》雖然將違法買賣、持有肉或甲片的行為認定為犯罪,但對初犯僅設罰款,對累犯適用罰款之外的六個月到一年監禁[16];而在我國,涉非洲穿山甲甲片走私案的量刑可達十年以上。

事實上,根據CITES 的公約主旨,良好的國際合作應當是能幫助到各國更好地擔當其本國野生動植物最佳保護者的角色。然而實際履約中,部分國家和研究人員對中國涉未自然分布于國內的CITES 物種及制品的嚴厲執法和司法數據進行誤讀,解讀為中國非法貿易多、市場需求大、對國際野生動物資源破壞嚴重,而忽視了這些數據成果與國內執法努力、立法嚴厲程度、查獲率和報告率等因素的固有偏差[17]。這種偏見不僅會成為物種原產國推卸本國保護責任的借口,也促使部分西方國家借此干涉我國有序的物種保護管理和司法獨立。因此,在國際瀕危物種保護領域,需要同樣堅持共同但有區別的責任原則,不宜給境外物種超國民待遇。

綜上,考慮到各締約國的處罰程度,在“一對一”價值交叉核定中適用就低原則,情況一中附錄Ⅰ物種就低并不會引起量刑畸輕的后果,而情況二中附錄Ⅱ物種就高反倒會造成量刑畸重的后果。這不僅會使國內涉案行為人遭受嚴厲且不必要的刑事處罰,也無益于我國刑法保護珍貴、瀕危野生動物目的的實現。因此,有必要通過立法明確,對非自然分布于我國的物種及其制品價值核定時,不論“一對多”或“一對一”情形,存在交叉核定沖突的,一律適用就低原則,按照附錄被核準級別和國內參照物種保護級別中更低級別的系數加以計算。

4 價格鑒定結果的正當性考察

確認最終涉案價值是在審理涉未自然分布于我國的野生動物及其制品犯罪案件過程中的最后一步。涉案價值的確定往往高度倚賴鑒定機構出具的價格鑒定意見,但缺少統一的評估方式,鑒定結果差異較大。

4.1 價格鑒定存在顯著差異的成因

首先,具有特殊利用價值或者導致動物死亡的“主要部分”在實踐中并不唯一,造成“制品價值不超過整體價值”的適用存在不同理解。理解一,“主要部分”僅指單一案件中查獲的部分,只要涉案制品符合主要部分的定義,即可在本案中按整體價值的80%核算;理解二,“主要部分”指單一個體所產出的部分,即多案中來源于同一單一個體的制品不能兩次被按照最高80%核算,以符合“制品價值不能超過整體價值”的要求。例如,依據《指導意見》,熊掌作為熊身上具有特殊利用價值的部分,可被視為主要部分;熊皮作為導致動物死亡的部分,同樣可被視為主要部分。此時若來源于同一頭熊的熊掌和熊皮因到案時間不同被分案審理:按理解一,熊掌和熊皮可以分別在其案件中被按照一頭熊整體價值的80%計算;按理解二,熊掌在一個案件中已按照80%計算價值的前提下,同一頭熊的熊皮不能在另一個案件中再被按照80%計算價值。從理論上講,只要來源“是一只動物的,就應當作為一個整體計算,不能重復計算”[18],顯然理解二更具合理性。但我國現有鑒定技術尚難以區分多個制品是否來自同一個體,故司法實踐中往往采理解一的計算方式。

其次,部分制品與其物種整體價值的轉化率依據不足。根據物種的生物學特性,單一個體中,對于雙角、四肢等可被計數的部分,通常較容易確定其與整體價值的轉換率;而對于肌肉、甲片等難以計數的部分,其與整體價值之間的轉化率較難判斷,將之認定為主要部分適用80%還是認定為其他部分適用20%,尚不清楚,造成司法實踐中價格鑒定結果爭議較大。這種爭議在未自然分布于我國的陸生野生動物中尤為常見,如非洲穿山甲的甲片價值,我國的司法鑒定缺少國家標準、行業標準、技術規范和多數專家認可的技術方法,沒有確定的轉化率,導致個案中鑒定價值差異較大,如表2 所示①筆者所選案例條件為:在認定穿山甲整體價值時均適用2017 年通過的《陸生野生動物基準價值標準目錄》中穿山甲基準價值認定為8000 元/只。區域選擇原因:上海、云南兩地的刑事判決書中列明了鑒定得出的重量及總價,方便估算單價;但部分地區如北京、新疆的刑事判決書中并沒有列明重量,僅列明鑒定得出的總價,無法估算出本文中需要對比的單價。表2 中僅甲片核算單價為筆者計算所得,其余類別數額均為判決書所列,單價核算為筆者根據判決書所載總價/重量核算,其中按照一級系數計算的除以10,按照二級系數計算的除以5。。

如表2 所示,不同的鑒定中心核定出的價格不同,當未鑒定出來源種類或鑒定為混合甲片時,甲片核算單價相差懸殊。以上案件的判決書中僅第一份闡明了鑒定報告使用的價值計算方法——“依據鑒定專家所積累的關于大穿山甲體重和甲片比例關系的經驗,并參考國外資料和國內同類案件的價值計算方法,我們將大穿山甲甲片定為每3000 克甲片等于(來自)一只穿山甲計算”。然而,這一根據甲片數量估算穿山甲數量的計算方法科學性不足。因為不僅不同種穿山甲甲片的數量、大小、質量、分布部位均有差異,同種穿山甲個體之間的甲片也有較大差異,中華穿山甲個體之間的甲片差距可達128 片,印度穿山甲和馬來穿山甲各自成體之間質量差距可達2 倍[19],因此難以通過甲片數量確定來自多少只穿山甲[20]。

表2 上海和云南地區部分穿山甲甲片走私案中的價格鑒定情況

4.2 保障價格鑒定正當性的措施

4.2.1 細化價值評估方式

盡管當前的鑒定技術難以確認分案審理的涉案制品是否同源一個體,但如有其他證據能夠證明存在同源可能時,鑒定不明的不利后果不應由被告人承擔。同時,可以通過明確“主要部分”的確切含義、列舉具體物種的主要部分,進一步細化現有兩分法的規定,以文件的形式明確常見涉案物種制品的價值百分比,避免出現同一個體的多個主要部分在分案審理時出現遠超出整體價值、加重被告人刑罰的情形。

對于部分制品與整體價值之間的轉換率,可通過同類案件比對,歸納出難以評估的常見涉案物種及其制品。借鑒我國現行象牙(林瀕發〔2001〕234 號)和犀牛角(林護發〔2002〕130 號)的價值評估方式,由林草部門按照重量或者件數對這些制品明確評估標準,但要避免出現目前象牙制品的價值核定普遍偏高的情況[21]。

4.2.2 統一鑒定評估方法

在鑒定方法方面,2016 年《司法鑒定程序通知》(司法部第132 號令)相較于同時廢止的《司法鑒定程序通則》(司法部第107 號令),刪去了“可以采用司法鑒定機構自行制定的技術規范”的表述,即鑒定人鑒定的最低標準為該專業領域多數專家認可的技術方法,這一刪改叫停了鑒定方法在缺乏國家標準、行業標準的領域各行其道的情形,明確了多數專家意見的可行性。這對于改善價值評估差異較大意義重大。有必要承認這里的專家并不限于國內專家,此類物種及制品的原產國和國際上不乏較為妥善的價值評估方法,如國際貿易文件中的換算公式、IUCN 調查報告、World WISE 數據庫、CITES 公約秘書處常用方法等。野生動物主管部門可組織國內科研院所對這些方法的數據資料等進行充分研讀,對于其中已有大多數同領域專家形成一致意見的,適當予以參照,并以司法解釋或指導意見的形式向國內從事物種鑒定和價值評估的機構公布[2]。統一個案中價值評估標準的同時,也在國際交流中傳達了中國積極履約的立場。

4.2.3 向被告人釋明相應救濟渠道

不容忽視的是,受到評估方法和鑒定結果影響最大是涉案被告人。經統計,涉破壞野生動物資源犯罪案件人員多為受教育程度低、無業或務農的偏高齡人群[22],加上司法鑒定的專業性及呈現方式的隱蔽性,實踐中被告人面對價值指控通常處于弱勢,很難提出有效抗辯,但正如上文中涉甲片價值案,懸殊的數額之間可能存在評估明顯不當的情形。因此,應當賦予被告人明確的救濟手段。一方面,價值鑒定結果作為證明符合犯罪構成要件核心內容,鑒定意見應載明計算方法、程序及手段,同時審判機關亦有必要將最終認定的涉案價值所依據的鑒定評估方法列入判決書,推動各地區類案審判時的相互借鑒。另一方面,2020 年印發的《指導意見》明確,在難以確定涉案野生動物及其制品價值時,可依據三類機構出具的報告并結合其他證據做出認定,這使價格認定機構不再受限于國務院司法行政部門登記管理的范圍,這一依據亦應當為被告人所用。被告人可據此提出價格評估異議,尋求相應的價格認定機構、專家證人出具認定報告、專家意見書,提交新證據等。法院應在審理時向被告人釋明這一救濟渠道。

5 結論

司法實踐中,涉未自然分布于我國的陸生野生動物犯罪案件日益增多,部分量刑明顯畸重的案件備受關注。個案的爭論雖在消耗了大量司法資源后得以平息,但案件多發和爭議較大的問題并未被真正解決。很多時候問題的根本原因被“簡單地歸結于公眾的犯罪意念和行為”[3],以至于得出刑罰尚不夠嚴厲的結論,而忽略了長期存在的制度安排和刑事政策等問題。對此,有必要對未自然分布于我國的CITES 附錄中陸生野生動物進行人工核準,通過相關立法確認物種價值交叉核定沖突中就低原則的普遍適用,并明確價格鑒定過程中統一的價值評估方法。不僅有利于實現破壞野生動物資源犯罪的刑事政策目的,也有利于對行為人的公正裁量。

同時,CITES 作為與商業活動密切相關的貿易公約,影響和驅動著各締約國國內的管理決策,這使得各國在對附錄物種的升降級投票時不僅考慮物種保護目標,還會傾向性地考慮推進政治和經濟目標[23]。隨著CITES 的影響力增大,對我國的制約性也越來越強,科學履約越發重要,在犯罪化之外,還應完善社會治理層面的履約體系和各部門之間的協同,以實現對全球生物多樣性治理的持續助力。

致謝:上海市高級人民法院刑事審判庭吳志梅法官對本文研究思路提供幫助,以及匿名外審專家對本文提出修改建議。